平成31年4月26日(金)催行された

埼玉県立嵐山史跡の博物館 平成31年度文化財めぐり 中世の城館跡を訪ねる1

「鎌倉街道沿いの菅谷・大蔵の館跡を訪ねる」

に参加してきました。

【コース】

午前:嵐山史跡の博物館ロビー(9:45集合)=== 博物館展示室見学 === 菅谷館跡見学 === 昼食(博物館)

午後:鎌倉街道の石碑(鎌倉街道の推定道筋1)=== 二瀬橋で都幾川を渡河 === 行司免遺跡の井戸跡 === 大蔵神

社(大蔵館跡)=== 源義賢墓 === 向徳寺 === 学校橋で都幾川を渡河(鎌倉街道の推定道筋3)===(鎌倉

街道の推定道筋2)=== 武蔵嵐山駅(解散)

雨が降ったり止んだりの中の散策でした。以上のコース・見学場所のすべてではありませんが何枚かの写真を載

せておきます。

※トップの嵐山史跡の博物館入口の写真は以前撮ったものを使用(今回は撮り忘れたため)

博物館ロビーで今回の文化財めぐり担当者・博物館学芸担当者からの説明を受けます

展示室に入ると畠山重忠の音声ロボットが出迎えてくれます。

重忠の顔は歌舞伎役者が演じた重忠(歌舞伎絵)を基にしてとのことです。実際の重忠の顔は分りませんから。

ところで重忠の被っている兜を見て何か気付きませんか? そうです、立物(鍬形)がありません。重忠が活躍

した時代、立物(鍬形)の付いた兜は、総大将クラスの武将が身分を示すために被ったそうです。

重忠も一軍の大将ではありましたが、軍を率いる総大将ではなかったためこうした兜を被っていたようです。

戦国時代のころにはそうした縛りはなくなり、武将は思い思いの前立てを付けるようになりましたが・・・

なお、通常ですと展示室内の撮影は禁止されておりますが、今回は、「ただ今の期間、展示室内の 写真撮影は

可能です」とありましたので、初めて撮りました。

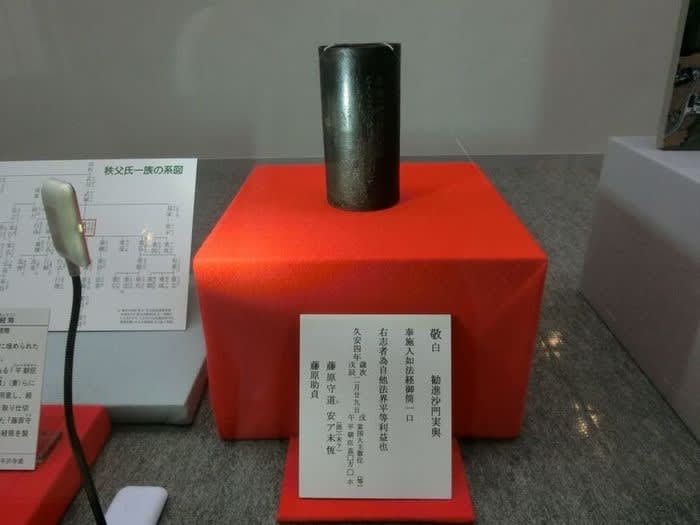

嵐山町・平沢寺境内の長者塚から出土した鋳銅経筒

銘文にある「当国大主散位平朝臣茲縄」は、畠山重忠の曽祖父・秩父重綱であると考えられている

博物館入口である搦手門跡で説明を受ける

三ノ郭を「正坫門(しょうてんもん)」・「木橋」方向に

木橋(復元)の上で説明を受ける 橋の先の郭は西ノ郭

二ノ郭から本郭に

本郭小口の土塁と空堀

本郭内で土塁・空堀についての説明を受ける

また、畠山重忠の居館があったのはここ本郭にあったのではないかと言われたり書かれたりしているが、その根

拠はなく、どこにあったのかは不明とのことです。

更に、菅谷館は重忠が築いたと言う説が流布しているようですが、重忠が築いたと裏付ける資料はないとのこと

でもあります。

菅谷館跡は館跡と言うよりも城跡(菅谷城跡)と言ってもよいくらいですが、館跡としているにはそれなりの理

由があるようです(間違ってはいけませんので、そのことには触れませんが)

本郭南側の土塁の所で、南側の土塁のが北側の土塁に比べて低い理由の説明を受けた後、南側土塁の外側を歩い

て南郭方向に

南郭

二ノ郭西側の空堀を忠魂碑の脇から

秋の嵐山まつりの際に行われる流鏑馬の馬場となる二ノ郭の道を歩いて 右側は本郭の空堀

二ノ郭門跡の土塁上に建つ畠山重忠像 鎌倉を向いて建てられています

再び本郭内を歩いてに東側の生門跡へ

本郭東側の空堀

この後、博物館に戻り昼食 予定では屋外の芝生上での昼食でしたが雨天のため館内の研修室をお借りして

午後の最初は鎌倉街道の推定道筋1にある「鎌倉街道の碑」〔昭和33年(1958)建立〕

菅谷館跡周辺の鎌倉街道の道筋については3ルート以上が提唱されているようですが、発掘調査による裏付けが

なされていない現状では、どのルートが本来の本筋であるかわ断定できないようです。

鎌倉街道の説明板の前を鎌倉街道の推定道筋1が通っています。

かつては、菅谷館跡西側・大蔵館跡西側を結ぶこの道筋が支持されていたようですが、現在は、推定道筋のひと

つとして捉えられています。

※推定道筋の後の番号は説明するうえでの便宜上の番号です

推定道筋1の道筋にある二瀬橋の上から槻川と都幾川の合流点(河岸場があったと推定される)を望む

都幾川沿いの道から菅谷館跡南側方向を 上の方で記した南側の土塁が北側の土塁より低い理由については、

この都幾川が天然の要塞として控えていたから特別高くする必要がなかったためと推測します。

行司免遺跡(中世の集落跡)を歩きます 耕地整理されて集落の痕跡はありません

行司免遺跡の遺構として畑の中に唯一残る石組みを持つ井戸跡

農道から見るだけでしたので説明板も裏側しか見えませんでした

大蔵館跡(大蔵神社)に向けて

大蔵神社がある森を西方から

大蔵神社 大蔵神社は大蔵館跡の一画にあるもので大蔵神社が大蔵館跡と勘違いしている方も・・・

説明するまでもありませんが、大蔵館跡は源義賢(木曽義仲の父)の居館跡とされます。

都幾川を挟み北側には午前中散策した平氏を出自とする畠山重忠の居館跡とされる菅谷館跡が、そして、南側に

は、源氏である義賢のこの居館跡があります。

館同士は時間を共有したことがあるか知れませんが、源義賢が甥の悪源太義平に討たれたのが久承2年(1155)、

畠山重忠が誕生したのはそれより9年後の長寛2年(1164)ですので、二人が時間を共有したことはありませんで

した。

え! 鳥居が新しくなっている 赤い鳥居のはずだったのに 今年3月に建て替えられたようです

神額の文字も「大蔵神社」だったのが「日吉山王大権現」に変っています 何故、なぜ?

大蔵神社の境内には「山王大権現」社がありますし、山王様は源氏の氏神様でもありますからね。

続いて館跡周囲を廻ります

館跡北西隅に遺る土塁

館跡北辺の道を北方に向けて歩きます

館跡東辺の土塁

(伝)源義賢の墓 覆屋で保護されています

(伝)源義賢の墓前で五輪塔の形状から銘文等が判明しなくもある程度の年代が推定できるなどの説明を受ける

(伝)源義賢の墓・五輪塔

この五輪塔には空風輪(空輪と風輪を一つの石で作ったもの)がなく、別の五輪塔の火輪が一番上に乗せられて

います。

(伝)源義賢の墓から鎌倉街道の推定道筋2を歩いて向徳寺へ向かいます

向徳寺

時宗のお寺で山号を大福山と号します

今回は特別なご配慮を頂き、旧法では国宝指定であった「国指定重要文化財 銅像阿弥陀如来及び両脇侍立像」

を直接拝観させていただきました。撮影は禁止さていましたので写真はありません。

「嵐山町指定有形文化財 向徳寺板碑群」

こちらも今回特別に覆屋の施錠を解いていただき見学させていただきました

覆屋に納められたすべての板碑を一つの写真にはできませんので半分程を

向徳寺で、銅像阿弥陀如来及び両脇侍立像・向徳寺板碑群を拝観見学のあとは鎌倉街道の推定道筋3にある学校

橋で都幾川を渡河、254バイパスに出て国立女性教育会館前をあるきます。

推定道筋2沿いにある稲荷塚古墳

同上

解散場所の武蔵嵐山駅に着きました

今回の文化財めぐりに当って内容の濃い素晴らしい資料の提供いただきました。また、詳しく分り易い説明もい

ただき大変有意義な文化財めぐりであったことを最後になりましたが書き添えておきます。

散策日:平成31年(2019)4月26日(金)