入間郡越生町越生1015に所在する越生神社を訪ねてきました。この越生神社のあるあたりが「越生氏館跡」ではないかと推定されています。

これとは別に、この越生神社から少し下がった所にある旧越生織物商工業協同組合(越生717)の建物前に、「越生氏館跡」の標柱が建てられていたという

ことから、同所付近が館跡であったのではないかとの推定説もあります。同所は現在、越生絹会館というセレモニーホールに変わっています。今でも標柱があるか

どうか確認しよとしましたが、生憎セレモニー中で確認できませんでした。何れにせよ、付近に越生氏館があったのは事実のようですし、

雰囲気的には越生神社周囲が館跡っぽいので、個人的に勝手に越生神社を館跡と言うことにして散策してきた次第です。

越生氏についてですが、黒岩氏館跡・五大尊に設置されている「児玉党越生氏の系図」パネルを使わせていただきます。黄・橙・青線は加筆です。

入西資行の三男(あるいは四男とも)有行が越生の地に居館を構え越生氏を称する(越生氏の祖)。なお、資行の長男行業(成)は浅羽氏を、次男遠弘は小代氏の祖となります。

戻って、有行の子に有弘、有頼、有平の三兄弟があり、有弘は越生氏を継ぎ、越生四郎有平の子有年は鳴瀬(成瀬)氏を、有光は黒岩氏を、有基は岡崎氏をそれぞれ興したそうです。

越生神社参道入口

土塁(?)の一角に「越生神社」の石柱が建っています

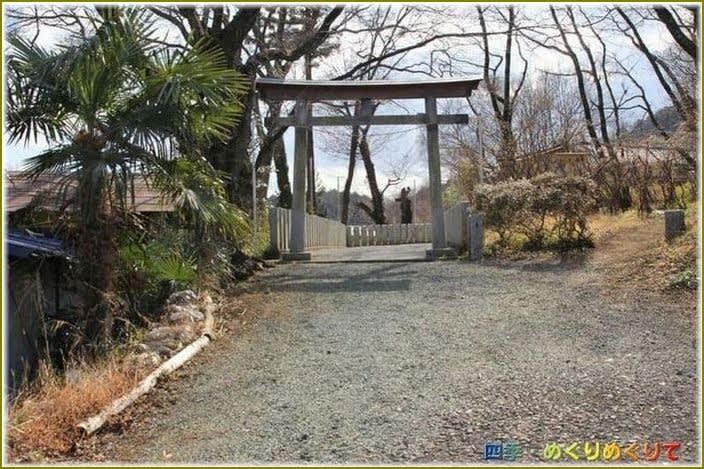

一の鳥居(?)

右にカーブして二の鳥居(?) 正面に社殿が見えます

越生神社社殿(拝殿) 右側にちょっとだけ写っているのが日吉神社

他にもいくつかの境内社がありますが省略しました

「越生神社と高取山」案内・説明板

こうした案内・説明板が散策に大変役に立ちますし、また、無いと寂しい限りでもあります

「越生神社と高取山」

(前段省略)

越生神社の奥宮がある高取山には中世の山城址がある。標高170mの頂上が平らに削られ、空堀と土塁で画された郭(曲輪)が数段残されている。

江戸時代の地誌『新編武蔵風土記稿』には「越生四郎左衛門屋敷跡」と記されている。越生四郎左衛門は『太平記』に登場する、南朝の北畠顕家を討ち取った武将である。

越生神社下方の平坦地付近と推定されている越生氏館背後の高取山に築かれた「物見砦」や「詰城」であった可能性がある。

一方、現存する遺構は室町期後半から戦国期のものであり、太田道真・道灌父子と長尾景春の戦いを中心とした時期のものとみる見解もある。

平成25年3月 越生町教育委員会

と、高取山城(別名:高取城 越生要害山城)についての記述はありますが、

ここ越生神社が越生氏館跡という記述はありません。それどころか、越生神社下方の平坦地付近と推定されている越生氏館云々とあります。

やはり、越生絹会館付近に越生氏館はあったのかと思ってしまいます・・・何れも推定ではありますが。

また、南朝の北畠顕家を討ち取った越生四郎左衛門とは越生氏の誰を指すのかはわかっていないようです。

越生神社脇を通っている道路 このだいぶ先に【世界無名戦士乃墓】があります

越生神社の背後から

右に立札と標柱が見えますが、ここが高取山への登山口

痛い足を引きずりながら高取城跡を攻めてきましたので、失敗談を含めての攻城記は後日、別投稿とさせていただきます(馬鹿なことをしたので足の痛みが悪化した)

神社脇道路からみた越生町市街地の眺望 茶色の建物が越生町役場

これだけの眺望ですから館の立地には最適な場所ですね

散策日:2017年(平成29年)2月20日(月)