東松山市高坂地内に「鎌倉街道跡」碑があると知ったのは1年ほど前のことでした。

そこは、東武東上線「高坂駅」の西方にあたり、関越自動車道を超えたところにあります。

この付近における鎌倉街道上道の道筋といえば、現在の毛呂山町・鳩山町・嵐山町・小川町・寄居町と続く上道

の本道が知られています。

無論、本道と分岐したり繋がったりする多くの支道(枝道)があるわけで、この高坂地内の田木と岩殿の境を通

っていた鎌倉街道跡と伝わる道も支道の一部なのでしょう。

所用で付近まで行くことはあっても、中々、碑を訪ねるまでには行きませんでしたが、やっと行ってきました。

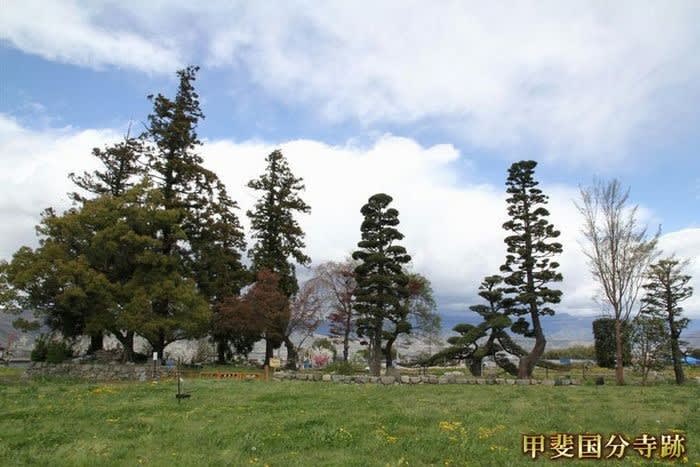

写真中央の三角地帯のこんもりした所に鎌倉街道跡碑はあります。左側の道路が鎌倉街道跡とされるれっきとし

た古道のようです。

「高坂駅」はこの地図の右方向にあります いとう小児科の右の赤二重丸が鎌倉街道跡碑のある場所です

オレンジ色の●で印した道路が鎌倉街道跡ですが、南側の丘陵地は住宅団地に変貌しており、かつての街道跡が

どこを走っていたかもわからない状況です。

この地図では不明瞭ですが、●で印した道路の左側が岩殿、右側が田木で、その昔は岩殿村、田木村でした。

南方から北方に鎌倉街道跡を見ています

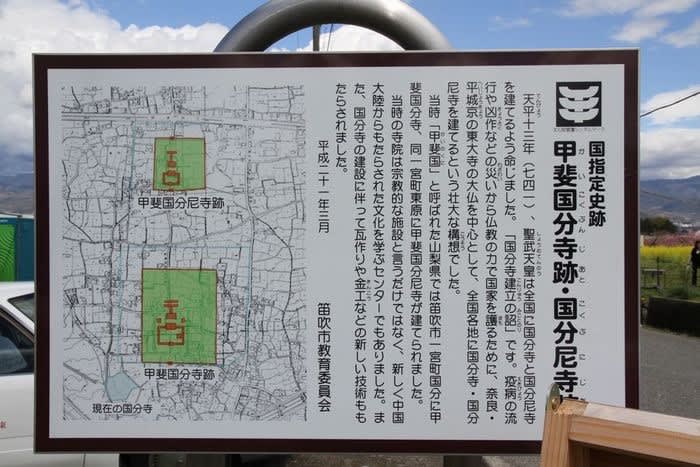

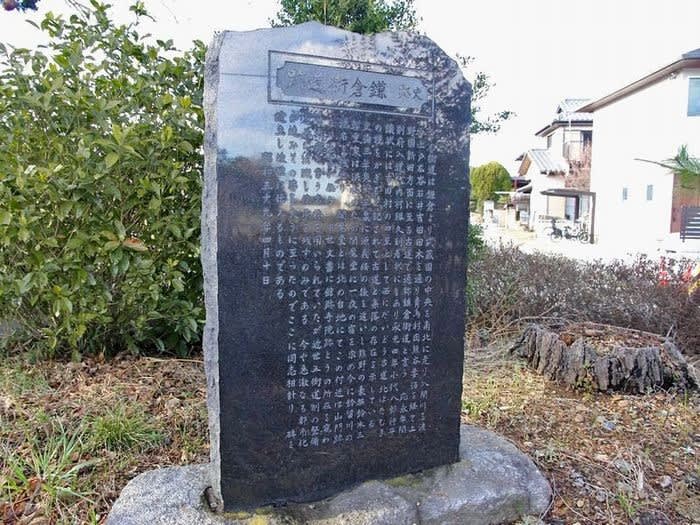

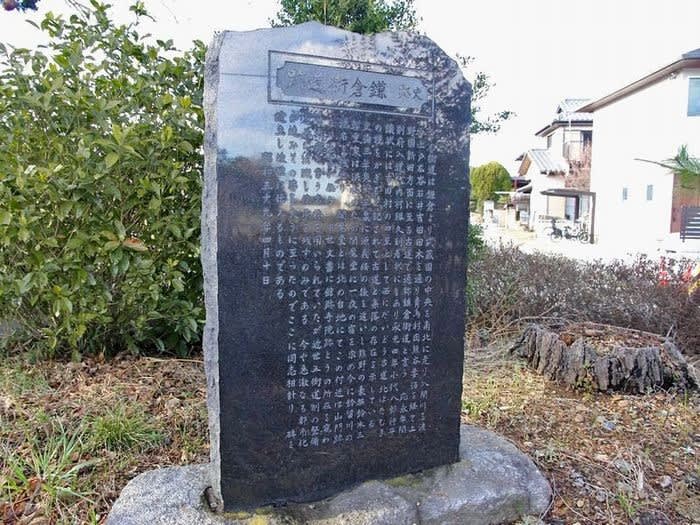

道路(鎌倉街道跡)から生垣越しに「史跡 鎌倉街道跡」碑を撮影

ここに碑があることを知っていない限りは生垣に遮られて気付くこともなく通り過ぎてしまうでしょう

碑は、鎌倉街道跡の道路を向いて建立されています。

また、碑の左に見えるのは、舟形後背のお地蔵さんの側面です

石碑には次のように刻まれています

史跡 鎌倉街道跡

この街道は鎌倉より武蔵国の中央を南北に走り入間川を渡り 上戸 広谷 石井 吉田 田木を通り青鳥 村岡 熊谷 妻沼

を経て上野国新田方面に至る古道で通称鎌倉街道と言う 応永年間別府入道代内村勝久到着状承元四年小代八郎

行平譲状には「吉田村の四至として西にだいどう古道北はたむきの境をかぎる」と記されて古道と集落の存在を

示している 文治三年奥州平泉に源義経の後を追いし熊野の豪族鈴木三朗重家は洪水のため閻魔堂に一夜の宿を

求め今に鈴留川の地名を残せり、閻魔堂とは北の台地にてこの付近は山門跡なりと言い伝う 中世文書に館跡寺

院跡とうの所在を窺わせ大道と言う名称を用いられていたが近世五街道制の整備と共に消滅し伝承を残すのみで

ある 今や急激なる都市化が進みその姿を失うに至ったのでここに同志相計り 碑を建設し後世に伝えるもので

ある

昭和五十九年四月十日

裏面には、鎌倉街道伝承保存会 とあり、会員のお名前が刻まれています。

碑文にある上戸、広谷は現在の川越市 石井、吉田は坂戸市 田木はここ東松山市高坂 青鳥は東松山市 村岡、

妻沼は熊谷市になります。

では、この鎌倉街道は本道のどのあたりで分岐したしたのかとなると、入間川を渡りとあるだけで、その場所は

特定されていないようです。

一応、色々と調べてはみたところ、三ツ木(狭山市)あたりから分岐しているような街道図がありましたが、三

ツ木はあくまで推定地であって、三ツ木から高坂の間は破線で表示されておりましたので経由地も不明のようで

す。

なお、碑の右側に枯れた大きな切り株がありますが、これはこの場所の象徴であった松の木のもので、5年ほど

前に枯れたので切ってしまったようです。

三角地帯の北辺です。

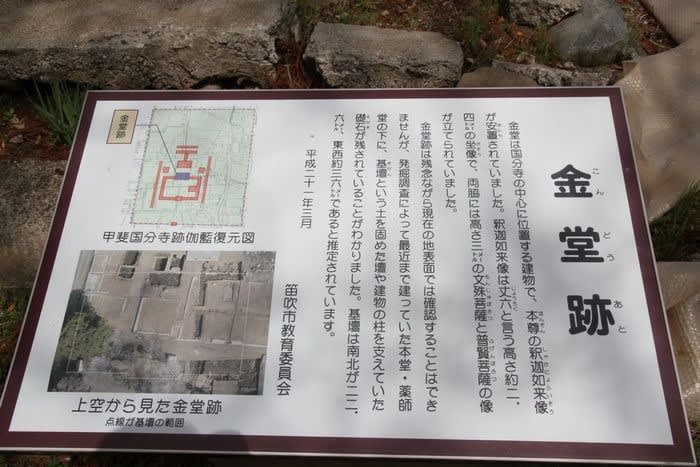

「普門品供養塔」(ふもんぼんくようとう)とある舟形光背の北向き地蔵尊です。

宝暦四年甲戌天正月吉日とあります。宝暦四年は、西暦1754年ですので265年経っています。そんな長い間、街道

を行き来する人を見守り続けていることになります。

お地蔵さんの右側にある桧(?)の幹に竹が縛り付けられています。「ふせぎ」と言われる伝統行事のようです。

「ふせぎ」とは集落の入り口や外れで、魔除けや悪い病などが入ってくるのを防ぐために竹に藁の飾り物などを

付けたものを辻に立てたり、木の幹に縛り付けたりして魔除けをするという行事で、飾り物等は地域によって異

なるようです。この桧(?)の幹に縛り付けられているものも元はもう少し飾り物が付いていたのではないでし

ょうか。

なお、松の木が枯れるまでは松の木に縛り付けていたようですが、まさにここはかつては岩殿村と田木村と言わ

れたころの集落の外れであり、入口でもあったわけです。

散策日:平成31年(2019)3月11日(月)