JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

イトーヨーカドー お帰りきっぷ

イトーヨーカドー上田店では、本日9月30日(木)までの期間限定で、2,000円以上のショッピングをすると、上田電鉄170円区間の乗車券が貰えます。

これはイトーヨーカドー上田店 別所線「お帰りきっぷ」というもので、上田電鉄を利用して来店した利用客に対し、帰りの電車賃の一部を利用者に還元するというキャンペーンです。

購入レシートをサービスカウンターに提出して「電車の乗車券をください」とお願いしました。

きっぷは日本交通印刷調製で、桃色BJR地紋のA型硬券となっています。

発券時に丸い日付スタンプを捺印して手渡されますが、スタンプの調子が悪かったのか、日付がうまく捺せていません。

裏面です。

170円区間以上に乗越しした際には、差額運賃を精算するように案内されています。

※おことわり:

この券は決してお金を出して購入できるものではなく、電鉄会社やスーパー、自治体の出資によってまかなわれているものと思われます。そのため、予期せぬ混乱を避けるため、期限ぎりぎりの本日にエントリーさせていただきました。

なお、本券の入手に際し、決して地元ではないヨーカドー店舗ではありますが、規定通り2,000円以上の買い物をした上でレシートを提示して引き換えております。

買い物をしないで乗車券を請求するなど、非常識な行動はお控えくださいますようお願いいたします。

これはイトーヨーカドー上田店 別所線「お帰りきっぷ」というもので、上田電鉄を利用して来店した利用客に対し、帰りの電車賃の一部を利用者に還元するというキャンペーンです。

購入レシートをサービスカウンターに提出して「電車の乗車券をください」とお願いしました。

きっぷは日本交通印刷調製で、桃色BJR地紋のA型硬券となっています。

発券時に丸い日付スタンプを捺印して手渡されますが、スタンプの調子が悪かったのか、日付がうまく捺せていません。

裏面です。

170円区間以上に乗越しした際には、差額運賃を精算するように案内されています。

※おことわり:

この券は決してお金を出して購入できるものではなく、電鉄会社やスーパー、自治体の出資によってまかなわれているものと思われます。そのため、予期せぬ混乱を避けるため、期限ぎりぎりの本日にエントリーさせていただきました。

なお、本券の入手に際し、決して地元ではないヨーカドー店舗ではありますが、規定通り2,000円以上の買い物をした上でレシートを提示して引き換えております。

買い物をしないで乗車券を請求するなど、非常識な行動はお控えくださいますようお願いいたします。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

姨捨駅のスイッチバック

前回エントリーで篠ノ井線姨捨駅の乗車券をご紹介いたしましたが、この駅はなかなか味のあるスイッチバックのある独特な駅ですので、今回はきっぷの世界を離れて触れてみたいと思います。

姨捨駅駅舎です。

昭和9年に建てられたもののようで、どことなく大正から昭和初期の雰囲気を伝えています。

駅構内に普通列車が入って来る様子です。

対向ホームの先には、日本三大車窓と賞される棚田があります。

駅から見える棚田です。

月夜には、各棚田に月が写り、名物「田毎の月」を鑑賞することができます。

姨捨駅のスイッチバックです。

手前一番左の線路は長野方面から25‰の坂を上りながら来る線路で、真ん中および右側の線路は姨捨駅構内に通じる線路です。

先の左側の線路はスイッチバックの引き込み線で、停車した列車が走り易くなるように平坦になっています。

先の右側の線路は松本方面へ向かう線路で、25‰の坂を登っていきます。

長野方面から来た列車は、駅下の線路を通り、一旦姨捨駅を通りすぎるようにしてスイッチバックへ向かいます。

駅を通り過ぎた列車は、一旦引込み線に入り、推進運転の準備をします。

次に、列車は推進運転で駅構内に入ります。

推進運転ですから、先頭に運転士はいません。

推進運転で駅構内へ入線中の列車です。運転士は窓から乗り出し、後方確認しながら運転します。

駅構内に到着し、ドア扱いをします。

姨捨駅を発車した列車です。当然ながら、運転士は前方を見て運転します。

引込み線を横目に、一路松本へ向けて列車は走り去って行きます。

現役のスイッチバック駅が少なくなってしまっている現在、このような駅の存在は鉄道マニア的には大変面白いです。

この日はきっぷ蒐集とは全く無縁とはわかっていながらも、約1時間ウオッチングをしていましたが、真夏の猛暑でヘタレ気味でも見飽きないほどでした。

姨捨駅駅舎です。

昭和9年に建てられたもののようで、どことなく大正から昭和初期の雰囲気を伝えています。

駅構内に普通列車が入って来る様子です。

対向ホームの先には、日本三大車窓と賞される棚田があります。

駅から見える棚田です。

月夜には、各棚田に月が写り、名物「田毎の月」を鑑賞することができます。

姨捨駅のスイッチバックです。

手前一番左の線路は長野方面から25‰の坂を上りながら来る線路で、真ん中および右側の線路は姨捨駅構内に通じる線路です。

先の左側の線路はスイッチバックの引き込み線で、停車した列車が走り易くなるように平坦になっています。

先の右側の線路は松本方面へ向かう線路で、25‰の坂を登っていきます。

長野方面から来た列車は、駅下の線路を通り、一旦姨捨駅を通りすぎるようにしてスイッチバックへ向かいます。

駅を通り過ぎた列車は、一旦引込み線に入り、推進運転の準備をします。

次に、列車は推進運転で駅構内に入ります。

推進運転ですから、先頭に運転士はいません。

推進運転で駅構内へ入線中の列車です。運転士は窓から乗り出し、後方確認しながら運転します。

駅構内に到着し、ドア扱いをします。

姨捨駅を発車した列車です。当然ながら、運転士は前方を見て運転します。

引込み線を横目に、一路松本へ向けて列車は走り去って行きます。

現役のスイッチバック駅が少なくなってしまっている現在、このような駅の存在は鉄道マニア的には大変面白いです。

この日はきっぷ蒐集とは全く無縁とはわかっていながらも、約1時間ウオッチングをしていましたが、真夏の猛暑でヘタレ気味でも見飽きないほどでした。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

姨捨駅発行 稲荷山ゆき乗車券

平成元年3月に発行された、篠ノ井線姨捨駅発行の稲荷山ゆき片道乗車券です。

姨捨駅は現在は無人駅となっていますが、当時は駅構内に売店があり、そこで委託販売として乗車券が発売されていましたが、いつしか売店は閉店してしまい、乗車券の発売は中止された模様です。

発売されていた乗車券は数口座あり、どれも近距離用の一般式券でした。

ご紹介の券は民営化後の発売末期のもので、東京印刷所調製のB型一般式券です。発行箇所名は「〇ム 姨捨駅発行」となっていました。

国鉄時代に発売されていたもので新潟印刷所時代の券を見たことがありますが、そちらの券の発行箇所名には「駅」の文字はなかったような気がいたします。

現在は駅舎内に乗車駅証明書発行機が備え付けられており、車内もしくは着駅で運賃精算するようになっています。

ここはまた、日本三大車窓のうちのひとつとして、観光客に大変人気のある駅で、かつて日本経済新聞で取られた「足を延ばして訪れてみたい駅」のアンケートで、門司港駅に次ぐ全国2位となったほどです。

鉄道マニアのなかでは、現役のスイッチバック駅としても有名です。

スイッチバックの様子につきましては、次回ご紹介いたしたいと思います。

この記事は、菅沼天虎様のブログ「菅沼天虎の紙屑談義」9月25日エントリーの「○ム姨捨から稲荷山ゆき 国鉄券」にトラックバックさせていただきました。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

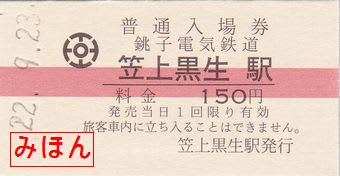

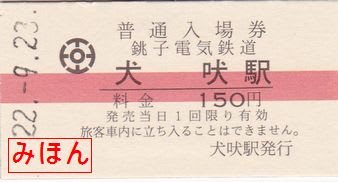

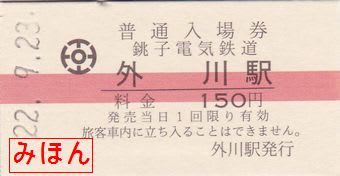

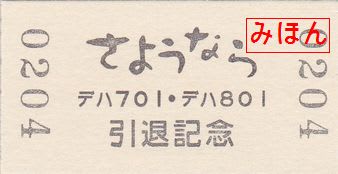

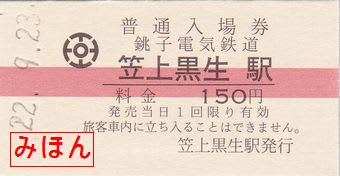

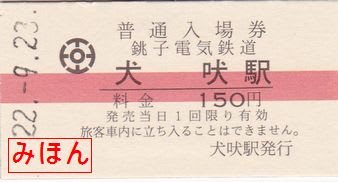

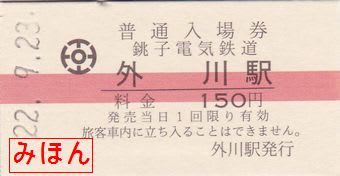

銚子電鉄 さようならデハ701・デハ801 引退記念入場券

本日、あいにくの大雨の中、銚子電鉄の吊り掛け型電車であるデハ701型電車とデハ801型電車がラストランとなりました。

デハ701は昭和53年に銚子電鉄入りした元近江鉄道モハ51で、デハ801は昭和61年に銚子電鉄入りした元伊予鉄道のモハ106です。デハ701は32年間、デハ801は24年間を銚子電鉄で過ごしたことになります。

笠上黒生駅での交換風景です。

左の車両がデハ701で、右の車両がデハ801です。

今回のラストランに合わせ、同社では本日、銚子駅を除く有人5駅にて500枚つづ、「さようならデハ701・デハ801 引退記念入場券」が発売されました。

各駅の入場券です。

表面には記念入場券である旨の表示は全く無くありませんが、通常の券との違い、横に赤線が1条引かれています。

セット売りは無いようで、各駅で自駅分のみを発売していました。

各駅ごとなので、5駅分をコンプリートしてみるとダッチング(日付器)の状態も様々なのがわかります。

観音駅については、機械そのものはありましたが、印字ができなくなっているとのことで、日付を入れるのであればスタンパー対応となるとのことでした。

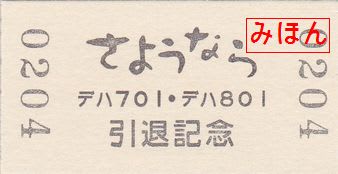

裏面です。

「さようならデハ701・デハ801 引退記念入場券」の文字が印刷されています。

裏面の印刷は各駅とも同じでした。

これらの入場券を購入すると、特製の台紙が付いてきます。

台紙は駅の窓口に置いてあり、駅ごとに図柄が違います。

窓口で貰ったときには気づかなかったのですが、駅によっては2種類の台紙を置いていたようで、5駅分ではありますが、6種類集まりました。

何種類の台紙が作られているのかは特に駅の掲示には書かれていませんでしたので不明です。

もしかするとまだ他にも種類があるかもしれません。

デハ701は昭和53年に銚子電鉄入りした元近江鉄道モハ51で、デハ801は昭和61年に銚子電鉄入りした元伊予鉄道のモハ106です。デハ701は32年間、デハ801は24年間を銚子電鉄で過ごしたことになります。

笠上黒生駅での交換風景です。

左の車両がデハ701で、右の車両がデハ801です。

今回のラストランに合わせ、同社では本日、銚子駅を除く有人5駅にて500枚つづ、「さようならデハ701・デハ801 引退記念入場券」が発売されました。

各駅の入場券です。

表面には記念入場券である旨の表示は全く無くありませんが、通常の券との違い、横に赤線が1条引かれています。

セット売りは無いようで、各駅で自駅分のみを発売していました。

各駅ごとなので、5駅分をコンプリートしてみるとダッチング(日付器)の状態も様々なのがわかります。

観音駅については、機械そのものはありましたが、印字ができなくなっているとのことで、日付を入れるのであればスタンパー対応となるとのことでした。

裏面です。

「さようならデハ701・デハ801 引退記念入場券」の文字が印刷されています。

裏面の印刷は各駅とも同じでした。

これらの入場券を購入すると、特製の台紙が付いてきます。

台紙は駅の窓口に置いてあり、駅ごとに図柄が違います。

窓口で貰ったときには気づかなかったのですが、駅によっては2種類の台紙を置いていたようで、5駅分ではありますが、6種類集まりました。

何種類の台紙が作られているのかは特に駅の掲示には書かれていませんでしたので不明です。

もしかするとまだ他にも種類があるかもしれません。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

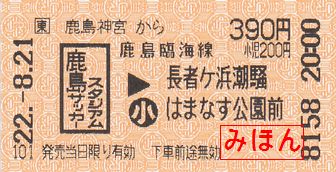

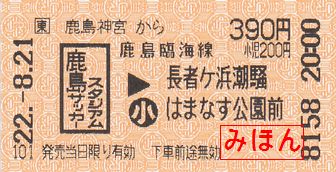

鹿島神宮駅発行 鹿島臨海鉄道連絡乗車券

鹿島線鹿島神宮駅発行の、鹿島臨海鉄道連絡乗車券です。

鹿島臨海鉄道は、鹿島神宮駅の隣である鹿島サッカースタジアム駅で連絡していますが、鹿島サッカースタジアム駅は隣接するカシマサッカースタジアムにおいてJリーグの試合が開催される日のみ旅客営業が行われる臨時駅のため、殆どにおいて列車は通過するのみになっています。

ご紹介の券は券売機にて購入したものです。

接続駅である鹿島サッカースタジアム駅の字数が多いためでしょうか、通常JR東日本の券売機券の接続駅名は横書きになっていますが、縦2行書きとなっています。

また、着駅である長者ヶ浜潮騒はまなす公園前駅も正式表記で13文字、読み仮名で22文字という長い駅名であり、一見すると着駅が2駅分書かれているように見えます。

なんの変哲もない券売機券ではありますが、おそらく、A型の券売機券において、有数の字数の多さを誇る券かもしれません。

鹿島臨海鉄道は、鹿島神宮駅の隣である鹿島サッカースタジアム駅で連絡していますが、鹿島サッカースタジアム駅は隣接するカシマサッカースタジアムにおいてJリーグの試合が開催される日のみ旅客営業が行われる臨時駅のため、殆どにおいて列車は通過するのみになっています。

ご紹介の券は券売機にて購入したものです。

接続駅である鹿島サッカースタジアム駅の字数が多いためでしょうか、通常JR東日本の券売機券の接続駅名は横書きになっていますが、縦2行書きとなっています。

また、着駅である長者ヶ浜潮騒はまなす公園前駅も正式表記で13文字、読み仮名で22文字という長い駅名であり、一見すると着駅が2駅分書かれているように見えます。

なんの変哲もない券売機券ではありますが、おそらく、A型の券売機券において、有数の字数の多さを誇る券かもしれません。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

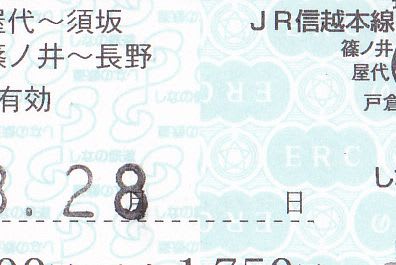

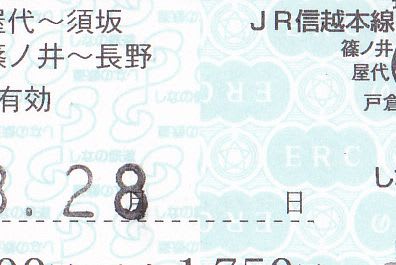

軽井沢・小布施フリーきっぷ

長野電鉄長野駅発行の軽井沢・小布施フリーきっぷです。

このフリーきっぷは長野電鉄全線の他、しなの鉄道全線および、両鉄道を結ぶJR信越本線篠ノ井~長野間が2日間乗り放題で3,500円という企画乗車券です。

利用するプランによっては大変割安なフリーきっぷです。

購入してから2日間フルに使用いたしましたが、なぜかどこの駅でも入鋏はされず、購入したままの状態で手元に残りました。

フリーきっぷにしては通用日印が小さく、現場の認視性はあまり良くないように思えますが、特に改札でのトラブルは無く、スムースに通ることができました。

特筆すべきはこの券の地紋です。

地紋の一部を拡大してみました。

通常、複数社に跨るフリーきっぷ類の地紋は発行した社のものが使用されることが多いように感じますが、この券は真ん中から見事にしなの鉄道と長野電鉄の地紋に分かれています。左がしなの鉄道の地紋で、右が長野電鉄の地紋です。

両社とも乗車券類には自社オリジナル地紋を使用していますので、なかなか見ごたえがあります。

どうせなら、JR東日本の地紋も入れたら素晴らしいと思うのですが、どうやらそこまでは行かなかったようですね。

このフリーきっぷは長野電鉄全線の他、しなの鉄道全線および、両鉄道を結ぶJR信越本線篠ノ井~長野間が2日間乗り放題で3,500円という企画乗車券です。

利用するプランによっては大変割安なフリーきっぷです。

購入してから2日間フルに使用いたしましたが、なぜかどこの駅でも入鋏はされず、購入したままの状態で手元に残りました。

フリーきっぷにしては通用日印が小さく、現場の認視性はあまり良くないように思えますが、特に改札でのトラブルは無く、スムースに通ることができました。

特筆すべきはこの券の地紋です。

地紋の一部を拡大してみました。

通常、複数社に跨るフリーきっぷ類の地紋は発行した社のものが使用されることが多いように感じますが、この券は真ん中から見事にしなの鉄道と長野電鉄の地紋に分かれています。左がしなの鉄道の地紋で、右が長野電鉄の地紋です。

両社とも乗車券類には自社オリジナル地紋を使用していますので、なかなか見ごたえがあります。

どうせなら、JR東日本の地紋も入れたら素晴らしいと思うのですが、どうやらそこまでは行かなかったようですね。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

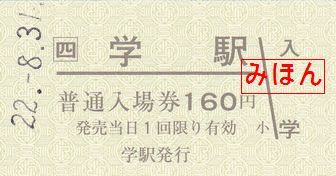

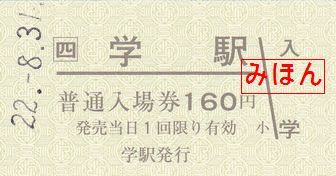

学駅 入場券 ~その4

長らく学駅入場券の話題にお付き合いいただいておりますが、今回が最後とさせていただきます。

もう少しお付き合いの程。

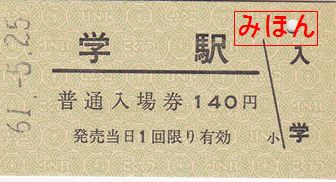

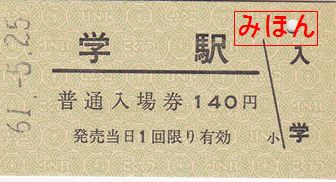

(国鉄時代券)

(国鉄時代券)

こちらは国鉄時代末期に発行された、同駅の入場券です。

このころには既に「5枚揃ってご入学」という発売方法は存在したように記憶しておりますが、現在のように5枚購入すると付いてくるお守り袋はなかったと思います。

また、国鉄時代には通信販売の制度など無く、入手するには現地や四国総局管内の主要駅に行くなどをしなければ入手できなかったかもしれません。

尤も当時は入場券ブームのときでしたから、現地に現金書留を送って郵送して頂いたコレクター諸氏も多数居られると思います。

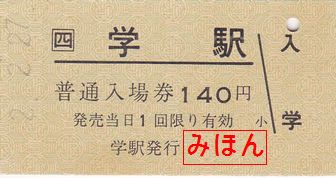

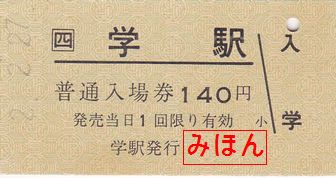

(JR化後券)

(JR化後券)

JR化後のものと比べますと、地紋の他にも「□四」の記号のあるなしや、発行箇所名のあるなし、活字のポイント数の違いなど、細部に差異が見られます。

もう少しお付き合いの程。

(国鉄時代券)

(国鉄時代券)こちらは国鉄時代末期に発行された、同駅の入場券です。

このころには既に「5枚揃ってご入学」という発売方法は存在したように記憶しておりますが、現在のように5枚購入すると付いてくるお守り袋はなかったと思います。

また、国鉄時代には通信販売の制度など無く、入手するには現地や四国総局管内の主要駅に行くなどをしなければ入手できなかったかもしれません。

尤も当時は入場券ブームのときでしたから、現地に現金書留を送って郵送して頂いたコレクター諸氏も多数居られると思います。

(JR化後券)

(JR化後券)JR化後のものと比べますと、地紋の他にも「□四」の記号のあるなしや、発行箇所名のあるなし、活字のポイント数の違いなど、細部に差異が見られます。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

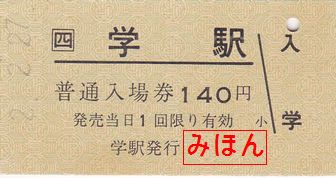

学駅 入場券 ~その3

現在の学駅硬券入場券は、かつて発売されていた硬券と比べると紙の色が白っぽく、また、厚みも薄めであり、イメージが異なります。

(現行券)

(現行券)

(以前発売されていた券)

(以前発売されていた券)

雰囲気は似ていますが、見比べてみると、細部がかなり違います。

次は裏面です。

(現行券)

(現行券)

(以前発売されていた券)

(以前発売されていた券)

裏面については、基本的な形態は似たように作られていますが、かなり雰囲気が異なります。

硬券蒐集家にとっては「こんなの硬券じゃない」と言われる諸兄もおられることと思いますが、これでもJR四国唯一の硬券として発売される同駅の入場券は、やはり一見の価値があります。

(現行券)

(現行券) (以前発売されていた券)

(以前発売されていた券)雰囲気は似ていますが、見比べてみると、細部がかなり違います。

次は裏面です。

(現行券)

(現行券) (以前発売されていた券)

(以前発売されていた券)裏面については、基本的な形態は似たように作られていますが、かなり雰囲気が異なります。

硬券蒐集家にとっては「こんなの硬券じゃない」と言われる諸兄もおられることと思いますが、これでもJR四国唯一の硬券として発売される同駅の入場券は、やはり一見の価値があります。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

学駅 入場券 ~その2

前回にひきつづき、学駅入場券の話題です。

縁起きっぷとしてお守り要素の濃い学駅入場券ですが、発売の際には専用の袋が付いてきます。

専用袋の表面です。

桜の花の絵と大きく「合格祈願」と書かれた袋には、お守りのような雰囲気が漂います。

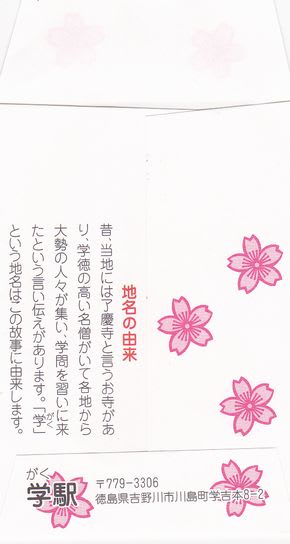

袋の裏面です。

裏面は学という地名の由来が書かれています。

また、5枚購入すると本当のお守り袋に入れてくれます。

裏表がはっきりしませんが、恐らくこちらが表面です。

写真のものは紫色ですが、このほかに赤色もあります。

裏面です。

「学駅入場券」と「JR四国」の文字が刺繍されています。

縁起きっぷならではの演出です。お守り袋の中に硬券が5枚入っているのでは中身をすぐに見ることができないという、きっぷ蒐集家にとっては意見が分かれるところかもしれませんが、なかなか凝っていて個人的には好感が持てます。

縁起きっぷとしてお守り要素の濃い学駅入場券ですが、発売の際には専用の袋が付いてきます。

専用袋の表面です。

桜の花の絵と大きく「合格祈願」と書かれた袋には、お守りのような雰囲気が漂います。

袋の裏面です。

裏面は学という地名の由来が書かれています。

また、5枚購入すると本当のお守り袋に入れてくれます。

裏表がはっきりしませんが、恐らくこちらが表面です。

写真のものは紫色ですが、このほかに赤色もあります。

裏面です。

「学駅入場券」と「JR四国」の文字が刺繍されています。

縁起きっぷならではの演出です。お守り袋の中に硬券が5枚入っているのでは中身をすぐに見ることができないという、きっぷ蒐集家にとっては意見が分かれるところかもしれませんが、なかなか凝っていて個人的には好感が持てます。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

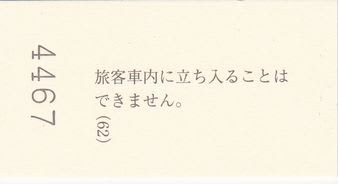

学駅 入場券

JR四国では、合理化による駅業務体制見直しによって29駅について無人化することとなりました。

JR四国HP : http://www.jr-shikoku.co.jp/03_news/press/10-06-21/02.htm

先日の9月1日にはそのうちの12駅が無人化されてしまい、その中には学駅が含まれていました。

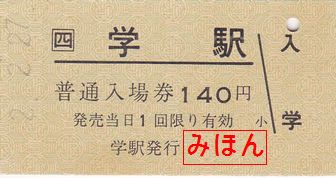

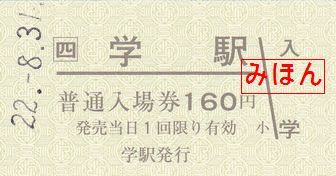

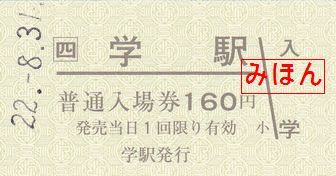

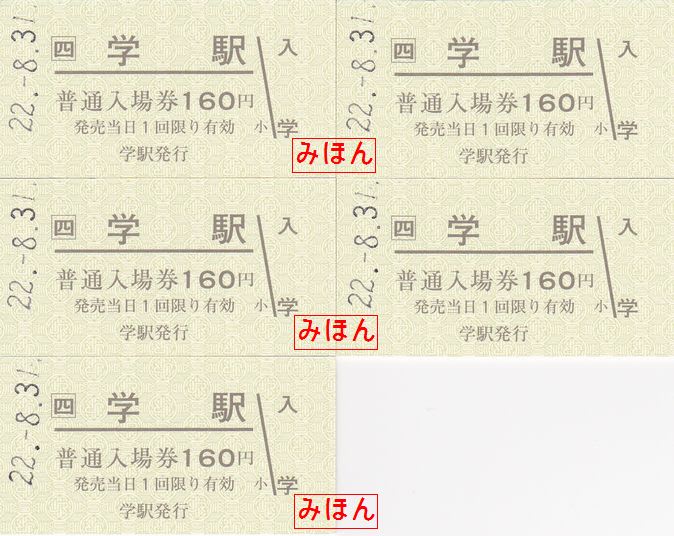

無人化最終日である8月31日、「実際に」学駅発行されました、学駅の入場券です。

学駅の入場券は小児断片に「入学」と書かれているところから、5枚揃えて「ご入学(5入学)」として受験生などに人気があります。

「縁起きっぷ」としてその名は全国に知られており、おそらく日本一有名な入場券でしょう。

そのため、現在でも硬券で発売されています。

先ほど「実際に」と書きましたが、この入場券は学駅のほか、JR四国管内の主要駅やワープ支店・ワーププラザ、JR四国の通信販売などでも発売されており、学駅以外で発売されたものもかなり出回っているものと思われます。

そんな学駅ですが、高速道路無料化等の社会情勢には勝つことができず、とうとう無人化されてしまいました。

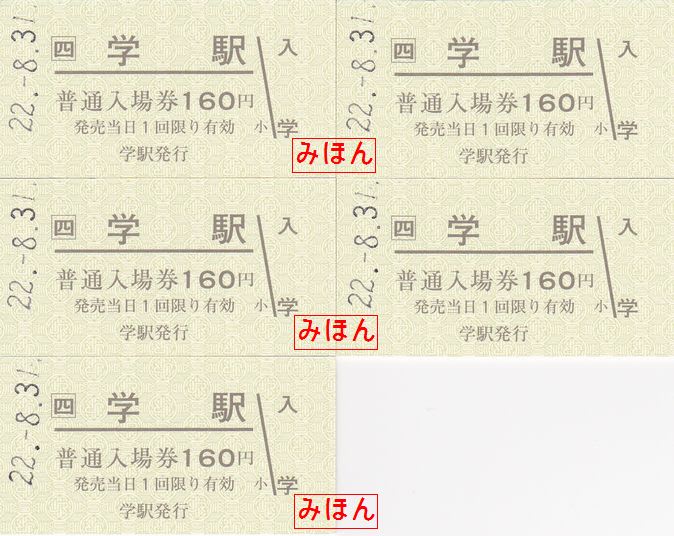

5枚揃えるとこのようになります。

今の時代においても硬券にダッチングによる日付印字で大変好ましいです。

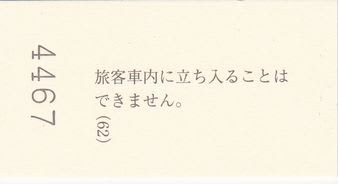

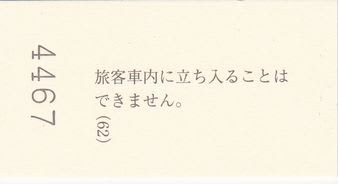

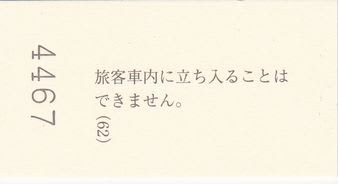

ただ、かつての硬券とは違い、裏面をみると、かなりイメージが違います。

独特な活字の券番で、大切な小児断片を切り取って小児用として発売することが想定されていないのでしょうか、小児断片側のみの片券番となっています。

しかし、循環番号はちゃんとついており、(62)という番号は、いかにこの入場券に人気があったかを示す数字となっています。

JR四国HP : http://www.jr-shikoku.co.jp/03_news/press/10-06-21/02.htm

先日の9月1日にはそのうちの12駅が無人化されてしまい、その中には学駅が含まれていました。

無人化最終日である8月31日、「実際に」学駅発行されました、学駅の入場券です。

学駅の入場券は小児断片に「入学」と書かれているところから、5枚揃えて「ご入学(5入学)」として受験生などに人気があります。

「縁起きっぷ」としてその名は全国に知られており、おそらく日本一有名な入場券でしょう。

そのため、現在でも硬券で発売されています。

先ほど「実際に」と書きましたが、この入場券は学駅のほか、JR四国管内の主要駅やワープ支店・ワーププラザ、JR四国の通信販売などでも発売されており、学駅以外で発売されたものもかなり出回っているものと思われます。

そんな学駅ですが、高速道路無料化等の社会情勢には勝つことができず、とうとう無人化されてしまいました。

5枚揃えるとこのようになります。

今の時代においても硬券にダッチングによる日付印字で大変好ましいです。

ただ、かつての硬券とは違い、裏面をみると、かなりイメージが違います。

独特な活字の券番で、大切な小児断片を切り取って小児用として発売することが想定されていないのでしょうか、小児断片側のみの片券番となっています。

しかし、循環番号はちゃんとついており、(62)という番号は、いかにこの入場券に人気があったかを示す数字となっています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |