JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

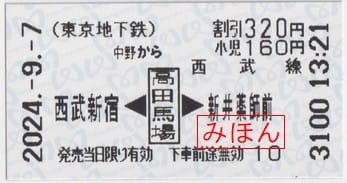

東京メトロ 中野駅発行 高田馬場駅接続 西武新宿・新井薬師前駅ゆき片道連絡乗車券

2024(令和6)年9月に、東京メトロ東西線の中野駅で発行された、高田馬場駅接続、西武新宿線西武新宿駅・新井薬師前駅ゆきの片道連絡乗車券です。

灰色東京メトロ自社地紋のA型券売機券で、矢印式になっています。

御紹介の券は乗継割引が適用された区間用で、区間を限定するために金額式券とせず、矢印式券で発券されたものと思われます。

券売機で発券される乗継割引用の矢印式券としては一般的なものと思われますが、発駅の「中野から」の表記や発売額下にある「西武線」の表記に無理矢理感があります。

富士急行 鉄道乗務区乗務員発行 車内補充券(連絡線用)

前回エントリーで、富士急行の鉄道乗務区乗務員が発行した、自社線完結用の車内補充券を御紹介いたしましたので、今回は連絡線用の車内補充券を御紹介いたしましょう。

2008(平成20)年3月に富士急行の鉄道乗務区乗務員が発行した、連絡線用の車内補充券です。

青色PJRてつだう地紋の地図式補充券(図補)で、自社線完結用同様に概算鋏でせん孔して発券されるものです。

同社では、自社線完結の乗車券を発券する際には前回エントリーの自社線完結用の図補を使用しますが、連絡線用の乗車券を発券する際にはこちらの図補が使用されていました。

自社線からの連絡乗車券としての他、御紹介もののように、自社線の乗車券を所持している乗客にも対応出来るよう、JR東日本線との接続駅である大月駅発限定で、JR東日本線のみの乗車券として発行することが可能です。

自社線の地図は一番下に印刷され、上には同社からの普通旅客の連絡運輸区間がすべて網羅されています。

裏面です。ご案内文の他、概算額収受の精算に対応することが出来るよう、精算額の記入欄が設けられています。

富士急行 鉄道乗務区乗務員発行 車内補充券(自社線用)

前回エントリーで富士山麓電気鉄道(富士急行)の端末式の車内乗車券を御紹介いたしました。

今回は、端末式券が登場する前に使用されていました、車内補充券を御紹介いたしましょう。

2008(平成20)年3月に鉄道乗務員区乗務員によって発行された、地図式補充券(図補)で、自社線内完結の乗車券用として使用されていたものです。青色PJRてつだう地紋の図補で、概算鋏によってせん孔して発券されます。

御紹介の券は富士吉田駅が富士山駅に改称されてからのもので、一番末期の様式になります。

裏面です。ご案内文が印刷されています。

富士山麓電気鉄道 乗務員区発行 車内乗車券

2022(令和4)年4月に、富士山麓電気鉄道乗務員区乗務員によって発行された車内乗車券です。

桃色PJRてつだう地紋のレシート式券になっています。

様式は分社化前のままになっていて、親会社である「富士急行」の表記になっています。

同社では大月駅・都留文科大学前駅・下吉田駅・富士山駅・富士急ハイランド駅・河口湖駅の各駅に時間限定で駅員配置のうえで出改札業務が行われていますが、その他の駅については無人駅であったり、駅員配置駅であっても窓口営業を休止したりしています。

ただし、全列車に車掌が乗務しており、車内での運賃精算業務が行われています。

同社で発券される乗車券は、専用のタブレット端末を使用して発券されるもので、車掌はタブレット端末を携帯し、別途、ベルトに付けた携帯用プリンターで発券します。

発売できる範囲はJR東日本との連絡運輸区間まで網羅しており、発売額の下に、富士急行線の運賃とJR東日本線の運賃の明細が印字されます。御紹介の券のように、富士急行線完結の場合は、JR東日本線の運賃は「0円」と表示されます。

同社では以前は地図式の図補が使用されていましたが、現在は端末発券の様式に変更されているようです。当時、発行された車掌氏によりますと、従来の補充券も乗務区には残されているようですが、端末が出てからは補充券は持たなくなったということでした。

裏面です。自動改札機を通ることが出来ない旨の注意書きが記載されています。

JR東日本 大宮駅発行 新幹線振替乗車票

2016(平成28)年3月に、JR東日本東北本線の大宮駅で発行された、新幹線振替乗車票です。

白色無地紋の定期券サイズほどの券になっています。

これは、高崎線籠原駅の架線トラブルによって2日半に亘って高崎線の一部区間が運休となりました時に、当該区間に有効な定期券もしくは紙の乗車券を所持する旅客に対して、特定の区間について新幹線への振替乗車の措置を実施した際に発行されたものです。

発券に際しては、新幹線乗換改札口で有効な定期券もしくは紙の乗車券を確認して交付しており、振替乗車の規定に従って、Suica等のIC乗車券しか所持していない旅客には交付されませんでした。

御紹介の券が発行されていた大宮駅では、熊谷以遠ゆきの定期券もしくは乗車券を所持する旅客のみに交付しており、吹上駅等熊谷より手前の駅が着駅である定期券もしくは乗車券を所持する旅客には交付していませんでした。

新幹線振替乗車票はJR東日本の事情によって、会社が必要と認めた時のみに発行されますが、これが発行されてしまいますと新幹線が大変混雑するだけでなく、正規の自由席特急料金を支払っている旅客が着席できなかったり、満員で乗車できなかったりするというトラブルが起こるためと思われますが、よほどのことが無い限り、在来線が長時間運転見合わせを起こしても、必ずしも発行されるということは無いようです。

摺沢駅発行 一ノ関から上野まで 新幹線指定席特急券(繁忙期用)

1986(昭和61)年4月に、大船渡線の摺沢駅で発行された、一ノ関から上野までの繁忙期用の新幹線指定席特急券です。

前回御紹介いたしました通常用とは地紋の色が異なり、繁忙期用は黄褐色こくてつ地紋のD型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

スペースの関係上でしょうか、「一ノ関」と「上野」の活字の大きさ(ポイント)が異なっています。

裏面です。裏面の指定席記入欄は、通常期用のものと全く同一です。

摺沢駅は民営化された後にみどりの窓口が開設されていた時期もありましたが、みどりの窓口は2015(平成27)年に営業を終了し、残された出改札業務についても2022(令和4)年3月に終了してしまい、現在は無人駅になっています。

南仙台駅発行 仙台から東京まで 新幹線指定席特急券

1985(昭和60)年6月に、東北本線南仙台駅で発行された、仙台から東京までの新幹線指定席特急券です。

若草色こくてつ地紋のD型大人・小児用券で、仙台・上野間の常備式券で、東京印刷場で調製されたものです。

裏面です。

新幹線の硬券式指定席特急券は、座席指定を裏面に記入するようになっておりましたので、乗車日以下の情報は裏面になります。御紹介の券は、仙台駅07:48分発のあおば202号用として発行されています。

発駅の「仙台」は印刷されていますが、新幹線の特急券は出場しなければ複数の列車を乗り継ぐことが可能であることからか、着駅の「上野」については空欄になっており、ゴム印で捺印されています。

発行駅の南仙台駅は仙台駅から4駅目の仙台市内の駅で、仙台駅からの新幹線の発売需要はそれなりにある駅でしたが、当時はみどりの窓口のない駅でしたため、区間記入式券の他に、御紹介のような常備式券の設備がありました。

JR東日本 三春駅発行 180円区間ゆき片道乗車券

1987(昭和62)年10月に、JR東日本磐越東線の三春駅で発行された、同駅から180円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ過渡期地紋のB型金額式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

国鉄末期になって、現在のJR東日本管内においては、仙台印刷場や新潟印刷場の廃止が行われ、乗車券印刷業務は規模が大きい割に機械化によって硬券需要が少なくなってきた東京印刷場に集約されていき、同印刷場では自前の設備を使用してはいても、現場の混乱を避けようとしたのか、レイアウトや記載方法については移管前の各印刷場の「ローカルルール」を温存し、首都圏駅のものとは所々異なる様式の券を作成してきておりました。しかしながら、国鉄民営化を機にその考え方は一変し、JR東日本管内で使用する硬券の様式は首都圏のものに統一されています。

御紹介の三春駅についても、かつては仙台印刷場が受け持っており、東京印刷場に移管された際には仙台印刷場の様式に準じた東京印刷場券が使用されていましたが、民営化後には、首都圏と同じ東京印刷場の様式に変更されています。

ジェイアールバス関東 白棚線1日フリーきっぷ

2024(令和6)年12月に発行された、ジェイアールバス関東白棚線の1日フリーきっぷです。

1500円で白棚線全線を1日自由に乗り降りできるフリー乗車券で、片道運賃が800円なので、往復すれば元が取れてしまう優れものです。

ただし、駅や白河支店では発売されておらず、同社のホームページでも案内されているように、「高速バスネット」というサイトでのみ発売しており、駅や車内、白河支店窓口での発売はありません。また、電子決済のみとなっています。

同線は約1時間おきに便が出ていますので、結構いろいろな場所の探索ができます。

専用道路を走るバス

専用道路を走るバス

専用道路を走るバス

専用道路を走るバス

専用道路を走るバス

専用道路を走るバス

専用道路から出てくるバス

専用道路から出てくるバス

番所駅

番所駅

磐城金山駅

磐城金山駅

国鉄白棚高速線時代からの専用道路看板

国鉄白棚高速線時代からの専用道路看板

こちらの看板は白棚線が「白棚高速線」と呼ばれていたころからの専用道路看板です。白棚線が開業した当初、当時の幹線級の国道でも地方では砂利道のような舗装されていない道路が多かった時代に、国鉄は舗装された直線でスピードが出せる画期的なバス専用道路を開通させ、白棚高速線として開業し、名神高速線および東名高速線が開業するとき、名神・東名両線に導入する高速仕様の車両を白棚高速線に持ってきて、高速試運転も行われていたようです。

しかし、1969(昭和44)年6月に東名高速線が開業すると、白棚高速線は高速道路を経由しないことから白棚線に路線名が改称されています。

上の看板を拡大してみました。

「国鉄高速度線用自動車道」という表記も時代を感じさせますが、「一般の人車馬は通行できません」という表記には、さらに時代を感じさせられます。

ジェイアールバス関東 白河支店発行 白河から磐城棚倉駅ゆき 片道乗車券

2024(令和6)年12月に、ジェイアールバス関東白河支店で発行された、白棚線の白河駅から磐城棚倉駅ゆきの片道乗車券です。

桃色JRB地紋の特別補充券で発行されています。

同線の乗車券はかつて、白河駅や磐城棚倉駅で発売されていましたが、現在は運賃箱に現金を入れるか、Suicaなどの交通系IC乗車券で乗車するようになって乗車券は設備されていないため、白棚線の乗車券を購入したい旨を申し上げたところ、補充券での発行になりました。

発行箇所部分が黒く塗られていますが、「東北道統括支店」となっていたものを白河支店に変更しているようです。

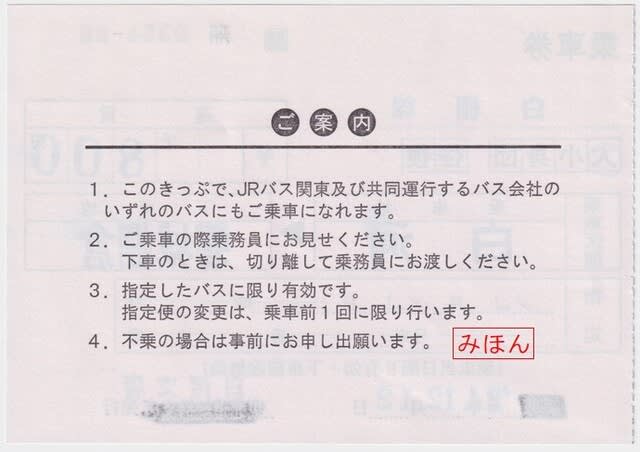

裏面です。ご案内文が印刷されています。

2.の「下車のときは、切り離して・・・」とはどういうことか?と思ってしまいます。

| « 前ページ |