JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

津和野駅発行 新幹線指定席特急券

1977(昭和52)年3月に、山口線津和野駅で発行された、小郡(現・新山口)駅から東京駅までの新幹線指定席特急券です。

経年で色褪せてしまっていますが、若草色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、広島印刷場で調製されたものです。

広島印刷場では、新幹線岡山駅開業時より、他印刷場のD型券とは異なり、A型の新幹線指定席特急券が発売されていました。

御紹介の券はその頃に発行された券で、登場当初は矢印式の区間表示であったようですが、博多開業時の1975(昭和50)年3月より、三角矢印(▶)に変更されています。

また、岡山開業時以降、硬券の新幹線指定席特急券については座席指定を裏面に記入するようになっていましたが、御紹介の券については表面に座席指定を記入するようになってます。

裏面です。券番の他、表面記載の列車からの乗継列車の指定を記入する欄があります。

一般的に、硬券の新幹線指定席特急券はD型券もしくはD型準常備券が使用されることが多いですが、広島印刷場と名古屋印刷場では、A型券の券が発行された記録があります。ただし、名古屋印刷場では指定を記入する欄は裏面にあり、この時代の新幹線指定席特急券で表面に記入する様式は、かなり珍しいと思われます。

鳥取駅発行 出雲4号 特急券・B寝台券

1983(昭和58)年6月に、山陰本線鳥取駅で発行された、出雲4号の特急券・B寝台券です。

若草色こくてつ地紋のD型大人・小児用券で、大阪印刷場で調製されたものです。

同駅はみどりの窓口や旅行センターなどのある、県庁所在地の駅になりますが、硬券の指定券類が多く設備されていて、御紹介のような完全常備券も設備していました。

摺沢駅発行 一ノ関から上野まで 新幹線指定席特急券(繁忙期用)

1986(昭和61)年4月に、大船渡線の摺沢駅で発行された、一ノ関から上野までの繁忙期用の新幹線指定席特急券です。

前回御紹介いたしました通常用とは地紋の色が異なり、繁忙期用は黄褐色こくてつ地紋のD型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

スペースの関係上でしょうか、「一ノ関」と「上野」の活字の大きさ(ポイント)が異なっています。

裏面です。裏面の指定席記入欄は、通常期用のものと全く同一です。

摺沢駅は民営化された後にみどりの窓口が開設されていた時期もありましたが、みどりの窓口は2015(平成27)年に営業を終了し、残された出改札業務についても2022(令和4)年3月に終了してしまい、現在は無人駅になっています。

南仙台駅発行 仙台から東京まで 新幹線指定席特急券

1985(昭和60)年6月に、東北本線南仙台駅で発行された、仙台から東京までの新幹線指定席特急券です。

若草色こくてつ地紋のD型大人・小児用券で、仙台・上野間の常備式券で、東京印刷場で調製されたものです。

裏面です。

新幹線の硬券式指定席特急券は、座席指定を裏面に記入するようになっておりましたので、乗車日以下の情報は裏面になります。御紹介の券は、仙台駅07:48分発のあおば202号用として発行されています。

発駅の「仙台」は印刷されていますが、新幹線の特急券は出場しなければ複数の列車を乗り継ぐことが可能であることからか、着駅の「上野」については空欄になっており、ゴム印で捺印されています。

発行駅の南仙台駅は仙台駅から2駅目の仙台市内の駅で、仙台駅からの新幹線の発売需要はそれなりにある駅でしたが、当時はみどりの窓口のない駅でしたため、区間記入式券の他に、御紹介のような常備式券の設備がありました。

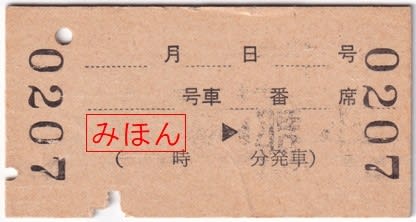

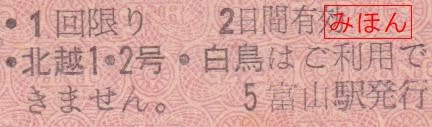

富山駅発行 金沢までの特定特急券

1978(昭和53)年9月に富山駅で発行された、金沢駅までの特定特急券です。

桃色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、名古屋印刷場で調製されたものです。

当時、国鉄では北海道から九州まで、100kmまでの区間で1,000円の自由席特急料金を200円引きした800円で乗車できる特定区間が定められており、富山駅から金沢駅間がそれに該当しました。御紹介の券は同区間用に設備された特定特急券になります。

特定特急料金は自由席車にのみ設定されており、発売日およびその翌日の1個列車に1回限り有効になっていました。

御紹介の券には、「1回限り 2日間有効」の文言の下に、「北越1・2号・白鳥はご利用できません。」という記載があり、乗車出来る列車に制限があったことになります。

東京駅発行 米原駅までの新幹線特急券・グリーン券一葉券

1986(昭和61)年3月に、東京駅で発行された、米原駅までの新幹線特急券・グリーン券の一葉券です。

若草色こくてつ地紋のD型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

実際に同区間の利用をするために窓口で特急券を求めた際、前回御紹介いたしました同駅からの新幹線特急券・グリーン券の準常備式券の見本券の存在を思い出し、このような券があるかを窓口氏にお伺いしたところ、「米原だったらこんなのあるよ」と見せていただき、これを使用して発券していただきました。

この券で発券するには、まず、マルス端末を料金を計上しない「料無し券」で設定して座席を抜き、発券された料なし券と一緒に発券されます。本当は料なし券と本券をホッチキスで留めて発券するようですが、使用済み券をコレクションとして手元に残したいため、ホッチキス留めはなしにして頂けましたので、留め穴はありません。

裏面です。やはり指定欄がありますが、マルス端末で料なし券を発券していますので、「指定券発行」の印を捺したうえで、指定欄は無記載のままになっています。

基本的には非常時の対応とのことですが、意外なくらいに券番は進んでいます。

東京駅発行 準常備式 新幹線特急券・グリーン券

見本券ですが、東京駅発行の新幹線特急券・グリーン券の準常備式券です。

若草色こくてつ地紋のD型準常備式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同駅は基本的に新幹線特急券についてはマルス端末での発券になりますので、御紹介の券は非常時用等の限られた時の使用を前提にしていることから、口座数を減らすために準常備式としているものと思われます。

裏面です。券番の他、指定席の記載欄があります。記載欄は2列車分ありますが、これは、こだま号しか停車しない駅が着駅の場合、改札口を出場しないでひかり号とこだま号を乗り継ぐことに対応しているものと思われます。

この考え方は、JRとなった現在でも、料金専用出札補充券(料補)にも受け継がれています。

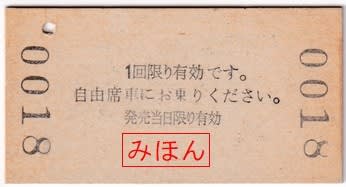

大月駅発行 100kmまでの遅れ承知急行券

1980(昭和55)年5月に、中央本線(東線)の大月駅で発行された、100kmまでの遅れ承知急行券です。

貴褐色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

御紹介の券は2008(平成20)年2月に御紹介させていただきたことがあるのですが、日時が経過したため、再度御紹介させていただくことにしました。

国鉄には、急行券を発売する際に、急行列車が約2時間以上遅延している場合又は約2時間以上遅延することが確実な場合は、当該列車が遅延したときであっても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として遅延特約の急行券を発売し、この場合には、割引の急行料金によって遅延特約の急行券を特別な条件を付して発売することがあるという規程があり、急行列車が2時間以上遅延した場合には急行料金の全額が払い戻されることになっていますが、乗車駅で急行券の発売時において2時間以上の遅延が予想されていても、この特約により、割引急行券としての「遅れ承知急行券」を発売していました。この場合の急行料金は通常料額の5割引の設定になります。

このような「遅延特約」の制度はJRになってからでも存在するようではありますが、実際に窓口でそのような急行券類を発売することはしていないようです。

当時、大月駅から100km以内の急行料金は500円でしたので、その5割引にあたる250円が発売額になります。

通常の急行券との違いは料金の他に有効期間についても異なっており、当時の急行券類は「発売日共2日間有効」になっていました(現行は当日限り)が、遅れ承知急行券の場合はあくまでも「遅れた時の特約による」という性格上、発売当日限り有効となっています。

裏面です。券番の他、発売当日1回限り有効の旨と自由席車への乗車案内が記載されています。

当時、中央本線には「アルプス」号をはじめとして、「こまがね」「かいじ」「かわぐち」「みのぶ」などの数多くの急行列車が運転されていましたが、多少の遅れはあるものの、のっけから2時間以上の遅れが発生するという遅延特約での発売はそう多くはなかったと記憶しています。

そのためか、「大月から100km以内」という比較的需要のある区間であるにも拘らず、料金改定から8ヶ月弱経っているものの、券番は0018と比較的若い番号でした。

もともと大量に発行されるものでもないですし、発行されるかどうかも疑わしい「特別な時用」の急行券であり、駅によっては「遅延特約」もゴム印を捺印して発売することもあったため、常備券で残されているものはあまり多くはなかったものと思われます。

伊東駅発行 伊豆7号 急行券・指定席券

1977(昭和52)年8月に、伊東線伊東駅で発行された、急行伊豆7号用の急行券・指定席券です。

若草色こくてつ地紋のA型小児専用券で、区間常備式券になります。

急行券と座席指定券が1枚にまとまった一葉券で、国鉄部内では「急ザ」と呼ばれていました。

国鉄の急行列車は自由席が基本形態で、指定席というのはさらに座席が指定されたもので、編成の中でも連結されている両数が自由席車に比べて少ないのが一般的でしたから、需要の少ない小児用で発売されたものは、大抵大人・小児用券の断片を切断して発売されていましたが、駅によっては小児専用券が設備されていた所もありましたが、ごく少数でした。

裏面です。券番の他、発行駅名の記載があります。

御紹介の券は、管理人が小学生の頃の家族旅行の時のものだったと思います。

当時列車の手配をしてくれた父が、なぜ8月末の夏休み終盤の時期の家族旅行で、帰りの指定券を取らずに現地で取るといった暴挙に至ったのか、今では不明です。

ただそのおかげで、発行例としては大変少ない急ザの小児専用券を、手元に残すことができたことに感謝です。

◯社 綾瀬駅発行 大宮駅から盛岡駅まで 新幹線自由席特急券

1983(昭和58)年1月に、常磐線の「◯社」綾瀬駅で発行された、大宮駅から盛岡駅までの新幹線自由席特急券です。

桃色こくてつ地紋のD型準常備式新幹線自由席特急券で、東京印刷場で調製されたものです。御紹介の券は1,400円から4,400円までに対応するもので、東京印刷場では「準自幹特(2003)」というパターン方式が採用されており、発行駅名のみ差し替えで各駅に設備されていました。

当時、ターミナル駅と称される大規模駅では各区間ごとの常備券もしくはA型区間記入式の新幹線料金固定式自由席特急券(記自幹特)という常備券が設備されていることがありましたが、同駅のような規模の小さな駅では、口座数を減らすために御紹介のような準常備式券でまとめられていたようです。

発行箇所部分を拡大してみました。同駅は帝都高速度交通営団(営団地下鉄)が管理している駅であるため、発行駅名の前に社線管理の窓口であることを示す「◯社」の符号がつけられていました。

「◯社」符号のある新幹線自由席特急券が発行されていた駅は、東京近郊では他に東飯能駅など限られた駅しかなかったため、あまり見かけなかったような気がいたします。

| « 前ページ |