我が家の古木、第4はツゲです。

このツゲがどのくらいの古木なのか明確な裏付けはありません。

ザクロと紅梅・白梅の樹齢は100数十年、少なくとも130年以上とする根拠は明確、オッコウについても高い確率でほぼ同様と推測できることから比較すると、根拠は希薄です。

位置的に見ると、このツゲは庭の一番奥、庭の正面から見てすぐ左にオッコウそしてザクロ、右に白梅紅梅と同列に植えられています。

このツゲがどのくらいの古木なのか明確な裏付けはありません。

ザクロと紅梅・白梅の樹齢は100数十年、少なくとも130年以上とする根拠は明確、オッコウについても高い確率でほぼ同様と推測できることから比較すると、根拠は希薄です。

位置的に見ると、このツゲは庭の一番奥、庭の正面から見てすぐ左にオッコウそしてザクロ、右に白梅紅梅と同列に植えられています。

この位置からだと、手前にオッコウの根元が見え、すぐ左手にツゲの下部が見えます。

仮に、この一列がほぼ同時期に植えられたとするとツゲも他の古木と同様となるのですが、小生では分りません。

と言うのも、ザクロや梅はもちろんオッコウも幼少の頃の記憶が明確にあるのですが、ツゲの記憶は全くないのです。

子供の頃には庭木など関心がなかったわけですから、よほど印象が強くなければ憶えていないのも道理です。

逆に言うと他の3者は子供にもインパクトがあったということでしょうか。

ただ、客観的に今のツゲを観察すると相当に古いことは察しがつきます。

太い幹に苔むした肌。

と言うのも、ザクロや梅はもちろんオッコウも幼少の頃の記憶が明確にあるのですが、ツゲの記憶は全くないのです。

子供の頃には庭木など関心がなかったわけですから、よほど印象が強くなければ憶えていないのも道理です。

逆に言うと他の3者は子供にもインパクトがあったということでしょうか。

ただ、客観的に今のツゲを観察すると相当に古いことは察しがつきます。

太い幹に苔むした肌。

根元回りの重厚感。

空洞化した根元。

実は、以前この根元周辺がよく見えなかったため、それほど古いと言う印象がなかったのです。

枝を整理し観察できるようになって、改めて見直すと他の古木と同様と考えるのが相当と思えます。

これまで長い間放置し、近年は助っ人に適当に刈り込みだけをしてもらっていました。

ところが、その刈り込みも難しくなり、2年ほど前思い切ってバッサリと切り詰めました。

かなり乱暴なやり方ですが、ツゲは丈夫だからと楽観的に考えたのでした

切り詰めれば弱りやすいので、本体が枯れる可能性もあります。しかし、ツゲには悪いけれど失敗しても他の古木くらいの価値はなさそうと勝手に判断した次第。

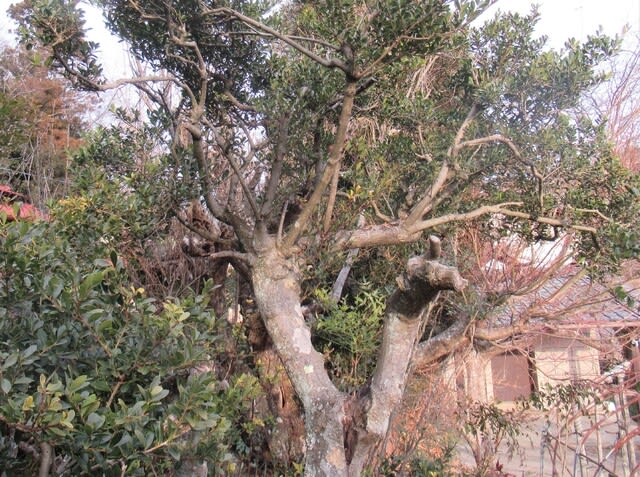

その時、切り詰める前のツゲはこんな姿。

これが切り詰めた後。

幹がむき出しになりました。

剪定量も相当なものでした。

見栄えも考えながら枯れないように毎年大枝を少しずつ整理し、最終的には全体を胸の高さくらいで楽に刈り込めるようにしたいと考えています。

これが現在。

2年の間に新しい芽が大分吹き出しました。

今年はこの枝を整理します。

腐れもあったので根元から切断。

今後、さらに新しい芽が多くなれば、高くなったこの太枝を切り詰めます。

2年前と比べると大きく変わりました。

ツゲは成長が遅くて材質が硬く、将棋の駒や算盤の珠にも用いられています。

ザクロや梅など他の古木と比べると、かなり強いと感じます。

これから形を作り替えても十分いけるのではないでしょうか。