大晦日にやることは盛り沢山です。

まずは神棚を掃除し、飾り付けを新しくします。

古いものはごく一部のお札を除き取り外しました。神棚から下ろした古い飾りなどは裏山にある山の神様の小さなほこらに納めるのが昔からの習わしです。

古いものはごく一部のお札を除き取り外しました。神棚から下ろした古い飾りなどは裏山にある山の神様の小さなほこらに納めるのが昔からの習わしです。

これはお幣束(へいそく、御幣)。先日、私が氏子になっている神社の宮司が来られ、ご祈祷いただいたもので、鯛の飾りも付いています。

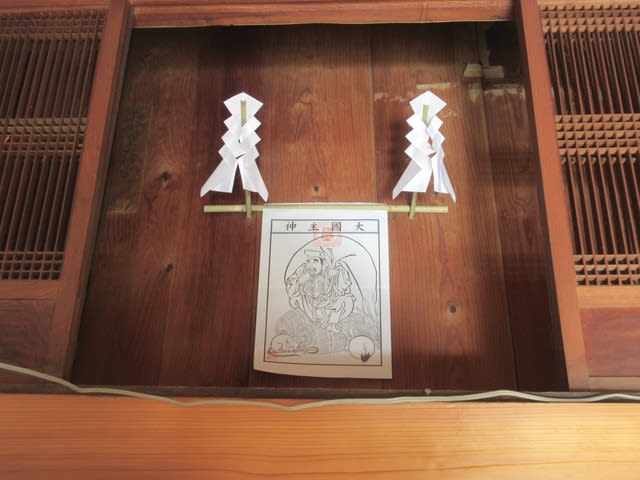

恵比寿大黒など、お歳徳神(としとくじん)さんといわれる飾り付けです。神社庁から出されているものが氏子になっている神社を経由し配布されます。

神棚に飾るのに多少の仕掛けが必要で、結構手間暇が掛かります。

神棚の右側には恵比寿様など。ここには鯛の飾りを付けます。

神棚の右側には恵比寿様など。ここには鯛の飾りを付けます。

左側には大黒様。両側にお幣束を取り付けます。

中央にはお札を奉ります。

真ん中に配布される伊勢神宮のお札、右に鎮守の神社のお札、左に私が氏子になっている神社のお札などという配置。

五穀豊穣の神様とかまどの神様は台所にある小さな神棚に飾ります。

火伏せのお札も奉ります。

次に、輪通しを飾ります。

神棚の前。もともと我が家では神棚の前だけでした。

いつの間にか玄関にも付けるようになりました。赤松の枝に輪を掛けて取り付けます。我が家ではしめ飾りはしません。

今は、この辺りでも玄関に市販の綺麗なしめ飾りをつける方がほとんどです。身内のものには我が家のはダサいと言われることもありますが、変えると何となく落ち着かないので続けています。

作業場に。

そのほかトラクター、管理機、車。これもいつの間にかそうなっています。

次は床の間です。

掛け軸はごく一般的な天照皇大神の掛軸。昔は鶴と亀の一対の掛け軸を掛けていたこともありますが、傷みが激しく止めています。

生け花は、毎年、私が自己流で梅と南天のみ使いシンプルに生けています。花器は昔父が太い孟宗竹の根元で作ったもの。父が生前同じように生けていたので引き継ぎましたが、全く自信はありません。

鏡餅は、以前は手作りでしたが、数年前から市販の小さなパッケージものに変えさせてもらいました。

鏡餅は、以前は手作りでしたが、数年前から市販の小さなパッケージものに変えさせてもらいました。

古いお札や飾りを山の神様に納め、お参りしました。

この後もまだ続きます。

鎮守の神社の鳥居に、準備していたしめ縄を掛け、お参りします。さらに、水の神様など数カ所にお幣束と御散供(おさご)を捧げてお参りします。

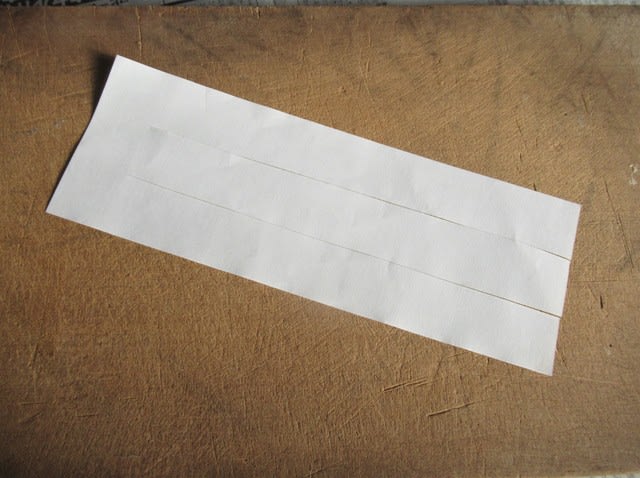

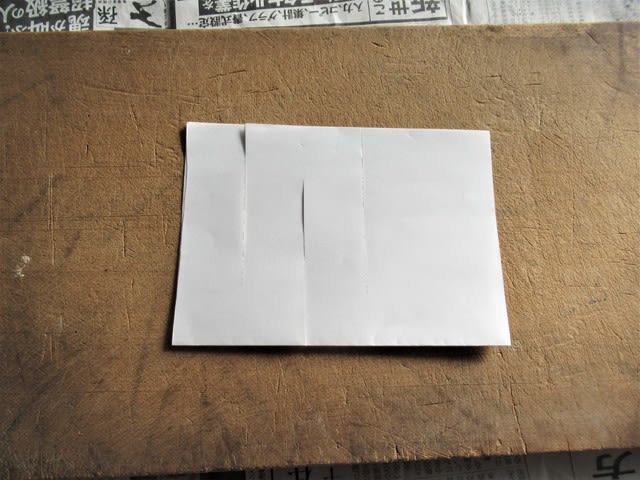

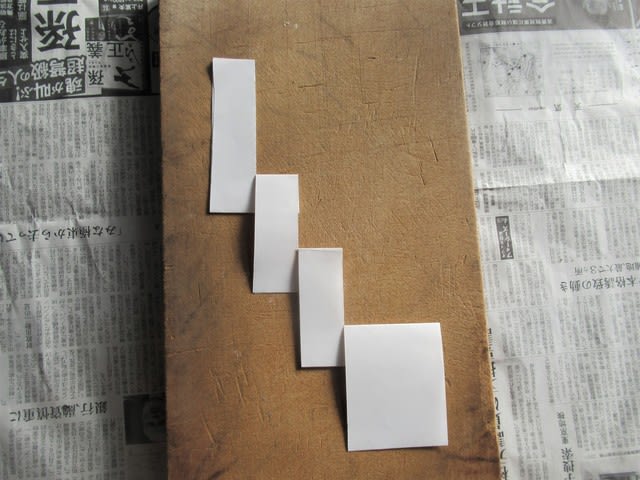

これが御散供(おさご)。

鎮守の神社の鳥居に、準備していたしめ縄を掛け、お参りします。さらに、水の神様など数カ所にお幣束と御散供(おさご)を捧げてお参りします。

これが御散供(おさご)。

米が入っているおひねりです。

今ではやっている人はほとんどいないと思います。続けているのは精神安定剤のようなものです。