我が家は、今年は喪中で正月を迎えます。

先日、身内に不幸があったためで、四十九日の喪が明けるのは1月24日。

絶対というわけではありませんが、古来、喪中に神事、慶事は避けるのが習わし。

先日、身内に不幸があったためで、四十九日の喪が明けるのは1月24日。

絶対というわけではありませんが、古来、喪中に神事、慶事は避けるのが習わし。

自身が喪中で正月を迎えるのは初めての経験です。

小生、鎮守の神社の講中代表をしていることもあり、宮司に正月の対応について御指導を仰ぎました。

それによると、正月は大晦日の年越しから1月14日まで。

12月30日までに済ますべきは済ます必要があるようです。

そして、我が家の場合1月14日が年越しの日となるらしい。

という訳で、以下のことは、すべて昨日のうちに済ませました。

これは神棚。

小生、鎮守の神社の講中代表をしていることもあり、宮司に正月の対応について御指導を仰ぎました。

それによると、正月は大晦日の年越しから1月14日まで。

12月30日までに済ますべきは済ます必要があるようです。

そして、我が家の場合1月14日が年越しの日となるらしい。

という訳で、以下のことは、すべて昨日のうちに済ませました。

これは神棚。

古いお札やお幣束、お歳徳神の飾り物は全て下ろしました。

これは台所にある小さな神棚。

ここの古いお幣束やお歳徳神も下ろしました。

これらはそのままで1月14日に下ろし、どんと祭で焼いてよいと言うことでした。

しかし、我が家では昔から大晦日に下ろし、納めるべき所があります。

しかし、我が家では昔から大晦日に下ろし、納めるべき所があります。

それで30日の内に全て下ろし、納めることにしました。

それを納めるのが我が家の山にある小さな祠。山の神様です。

そして、鎮守の神社の鳥居にしめ縄を掛けるのが、講中代表としての役割。

通常は大晦日に掛け、お参りします。

30日中に掛けるなら大丈夫というので、そうしました。

通常は大晦日に掛け、お参りします。

30日中に掛けるなら大丈夫というので、そうしました。

しめ縄に下げる紙は紙垂(しで)と呼ばれます。

例年なら、小生自身で作りますが、今年は宮司が持参下さいました。

例年、12月半ばに宮司がお出でになり、お幣束を切りご祈祷があります。

喪中のため、今年はご祈祷はなく、すでにご祈祷を済ませたお幣束をお持ちいただきました。

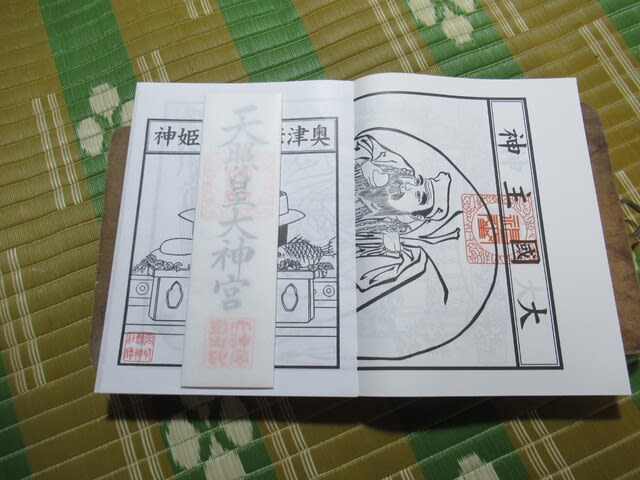

これは、先日配られた恵比寿大黒などの通称お歳徳神(としとくじん)さん。

例年なら、大晦日にお札とともに神棚に祀ります。

今年、神棚に祀るのは1月14日になります。

お幣束とお散供を持ってお参りするのも1月14日ということです。

さらに、例年なら輪通しを作って飾り付けるなど、やることは沢山あります。

今年は、そのようなことがありません。

神事に関わること以外はいつもと変わらない大晦日です。

神事に関わること以外はいつもと変わらない大晦日です。