冬に我が家の庭で目立っているのは南天。自然に実生で繁殖し、方々に定着しています。

我が家には3種の南天がありますが、断然多いのは赤の南天。繁殖力も旺盛のようです。

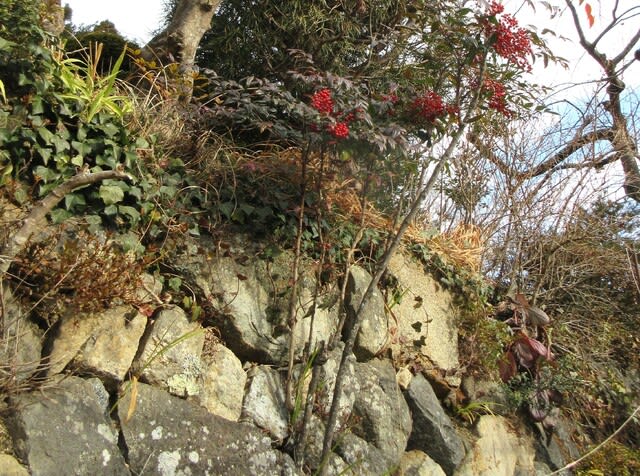

特に今年愉しんでいるのは石垣に定着した南天。

元々は先人が庭に植えたはずで、敢えて石垣に植えた南天があるとは思えません。

石垣の隙間から生えている南天は全て自然の実生で定着したものに間違いないでしょう。

何故このようなところに生えたのかが不思議です。

植物の生命力の強さに感嘆します。

しかし、小菊など他の植物も結構生えているので長い年月の間には特段珍しいことではないのかもしれません。

但し、赤以外の南天は一つもありません。明らかに赤の南天が強いようです。

これは石垣の上にある株立ちになっている南天。このような株から繁殖していったのでしょう。

こちらは家裏の株立ち。

元々赤の南天は実の数が多い。昨年はもっと豊富でした。

こちらは白南天。

もともと白南天は実の数が少ない。生け花にもしているため良いところが採られてより少なくなっています。

これは家裏の白南天。

白南天と言っても純白ではなく、薄いアイボリー色の実です。

株自体は大株になっていますが、赤南天に比べると繁殖力も弱いようで、赤南天の1割もありません。

こちらは白南天ではなく薄ピンクから橙色の南天。

遠目には白南天のように見えるので、大概の方は白南天と思うようです。

この南天は白南天より旺盛で実の数も多く強いようです。

母はよく「ハラコナンテン」と呼んでいました。意味は分かりません。

南天は難を転ずるとする縁起物。「南天に雪」を撮りたいのですが、なかなかチャンスが巡ってきません。