ヒガンバナの大群生を愉しんできました。

場所は宮城県北部の大崎市古川にある羽黒山公園。

当地は以前にも訪れたことはありますが、かなり前のことで記憶も薄れていました。

見頃を迎えているとの情報を聞き訪ねてみることにしました。

参道に入ると間もなく沢山のヒガンバナが目に入ってきます。

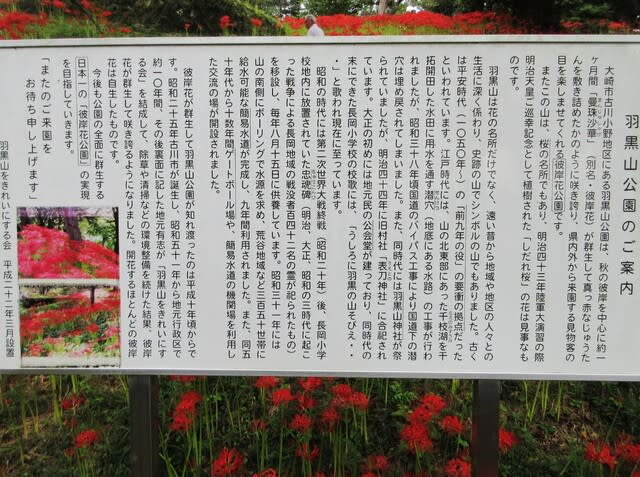

沿革が書かれた表示があります。

当地は平安時代「前九年の役」の要衝の地であり、ヒガンバナのみならず桜の名所でもあるとの記述があります。

近年は植栽して群生化を図っているところもありますが、当地の殆どは自生である点が特筆されます。

歩みを進めると見事な一面のヒガンバナ。

今年は彼岸よりは若干遅いようです。

当地では開花に合わせて「羽黒山 彼岸花の里まつり」が開催されています。

当地がヒガンバナの群生地として知られるようになったのは平成10年頃からと言いますから比較的近年とも言えます。

当地がヒガンバナの群生地として知られるようになったのは平成10年頃からと言いますから比較的近年とも言えます。

それはヒガンバナの特性にもよるような気がします。

丁度秋の彼岸頃に咲くのでヒガンバナですが、別名は曼珠沙華。

幽霊花や死人花とも言われます。なかなか墓場の花のイメージが拭いきれないいのは小生だけでしょうか。

かつて野ネズミやモグラ除けに田んぼの土手や畦に植えるのが流行ったことがありました。

それが今日まで方々に定着しています。

一方でその鮮やかな色彩の花を観光に役立てようと積極的に植栽しているところも見られます。

ここ何日かブログにも多数アップされているので、昔のようなマイナスのイメージは払拭されているのかもしれません。

いずれにしても、当地のヒガンバナは自然の大群生であるところに価値があります。

場所により早晩あるようでまだ蕾のところもありました。

10月上旬までは愉しめるようです。

全山真っ赤に染まると表現される意味もよく分ります。

様々な角度から見られるのもまた面白い。

白のヒガンバナ。

白のヒガンバナが自生なのかどうかは確かめられませんでした。

これほどの群生となるとさすがに墓場のイメージは偏見のような気がしてきました。

こんな曲を想起しました。