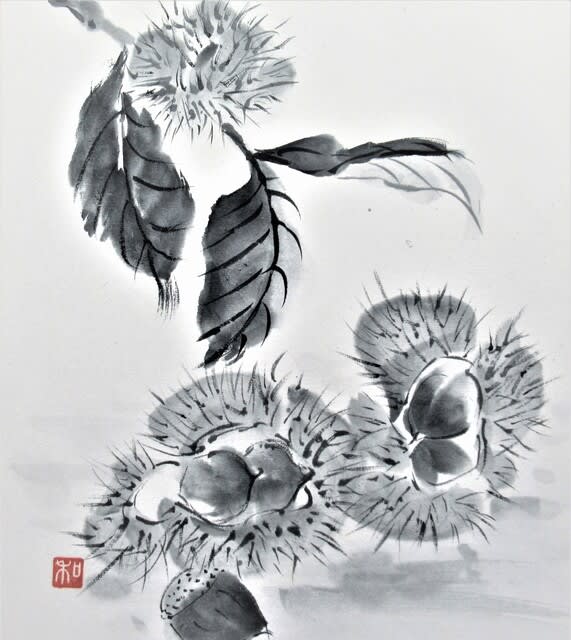

今年の栗は10日ほど前から拾い始めました。昨年よりは少し早く、ほぼ例年並みと言ったところでしょうか。

この栗の木は植えてから40年以上のかなりの大木です。今はこの栗の木がメインです。

十分な剪定をしていないため、今となっては少々持て余し気味です。昨年数だけは多く成ったので、隔年結果の順でいくと今年は裏年で成りの悪い年に当たります。ですが、まずまずの成りとなっています。

成りはまずまずですが、今年はイガの中にはまともな栗の実は1個のものがほとんどです。

これは、たまたま2個ですが、中央の実は育っていません。

このような栗の実が非常に多い。

虫食いもやや多いようです。昨年は天候の関係か成り過ぎのためか夏にイガ栗が青いまま落果したものが多かったのですが、今年はそのようなイガ栗はあまりありませんでした。

この栗の木は丹波系の栗です。実は中型であまり大きい栗の実ではありません。

栗拾いは専ら助っ人がやっています。ピークは過ぎたようです。

ただ、今年の栗はホクホク感が強く昨年の栗より味が良いという評価です。

もともとこれと同じくらいの栗の木がもう1本あったのですが、思い切って切り詰めたところ枯れてしまいました。その代わりに植えたのがこの栗の木。10数年になります。かなりの晩生で未だイガ栗が青い。品種は「筑波」だったと思うのですが、記憶が曖昧です。

木も大分大きくなり今年は結構成っているのが分ります。こちらは実もかなり大きな実です。

昨年はこの栗の木から落ちた実がほとんどイノシシの餌になってしまいましたが、今年はどうか。

たまたまなのか、今落ちている実はまだ大丈夫です。助っ人が少々置いていった栗の実。あまり綺麗とは言えません。

そう言えば昨年10月、栗の産地として著名な長野県小布施町を訪れた際、滅多に食べないモンブランを食べたことを思い出しました。