「藤井聡太王将と羽生善治九段 揮毫入り扇子」の続きです。

令和6年の干支は

十二支でいえば「辰(たつ)・龍(りゅう)」の年です。

しろあと歴史館では

年の初めにその年の干支郷土玩具などを展示しています。

今年も、龍をモチーフにした

張り子や土人形などが展示されていました。

能面

上:埼玉県 五関張り子 能面

下:福島県 三春張り子 能面

京都府 伏見人形 「富士腰龍(ふじこしりゅう)」

富士山と龍(辰)は「不時(不幸)を絶つ」との語呂合わせと、天高く昇る勢いのある姿から、吉祥のモチーフとされました。

鹿児島県 薩摩紙塑(さつましそ) 十二支首人形

「紙塑」は和紙を溶かした紙粘土を材料にしたものです。

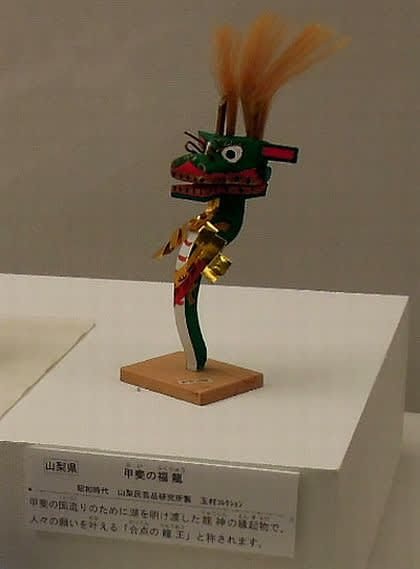

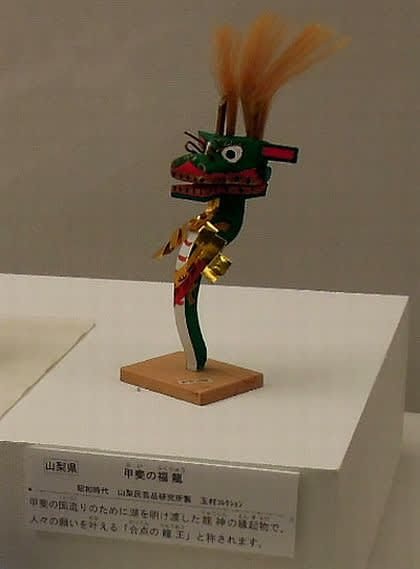

山梨県 甲斐の福龍「合点の龍王」

甲斐の国造りのために湖を明け渡した龍神の縁起物で

人々の願いをかなえる「合点の龍王」と称されます。

京都府 伏見人形 「龍頭観音(りゅうずかんのん)」

観音菩薩はさまざまな姿で現れ人々を救うとされ、経典には33の姿がつたえられます。 龍に乗る「龍頭観音」もその一つです。

長崎県 龍の婆羅門凧(ばらもんだこ)

武者の兜に鬼がかみつく絵柄のほか

龍も古くから描かれ、男児の初節句などに贈られました。

香川県 「玉取姫(たまとりひめ)」大職冠の物語

龍王に奪われた宝珠を取り返すため、藤原鎌足は海女に海底の龍宮へと潜ってくれるようたのみます。海女は息子・房前(ふささき)を嫡子とすることを条件に承諾。龍王に追われながらも宝珠は取り返し、切り裂いた胸に隠して持ち帰りますが、命を失います。

写真の図版は

「大職冠図屛風」(当館蔵)より、命綱で曳き上げられる海女と、それを追う龍の姿を描いた部分です。

こんな機会でなければ見ることができない

貴重な郷土人形ばかりでした。

令和6年2月4日(日曜日)まで展示されています。

令和6年の干支は

十二支でいえば「辰(たつ)・龍(りゅう)」の年です。

しろあと歴史館では

年の初めにその年の干支郷土玩具などを展示しています。

今年も、龍をモチーフにした

張り子や土人形などが展示されていました。

能面

上:埼玉県 五関張り子 能面

下:福島県 三春張り子 能面

京都府 伏見人形 「富士腰龍(ふじこしりゅう)」

富士山と龍(辰)は「不時(不幸)を絶つ」との語呂合わせと、天高く昇る勢いのある姿から、吉祥のモチーフとされました。

鹿児島県 薩摩紙塑(さつましそ) 十二支首人形

「紙塑」は和紙を溶かした紙粘土を材料にしたものです。

山梨県 甲斐の福龍「合点の龍王」

甲斐の国造りのために湖を明け渡した龍神の縁起物で

人々の願いをかなえる「合点の龍王」と称されます。

京都府 伏見人形 「龍頭観音(りゅうずかんのん)」

観音菩薩はさまざまな姿で現れ人々を救うとされ、経典には33の姿がつたえられます。 龍に乗る「龍頭観音」もその一つです。

長崎県 龍の婆羅門凧(ばらもんだこ)

武者の兜に鬼がかみつく絵柄のほか

龍も古くから描かれ、男児の初節句などに贈られました。

香川県 「玉取姫(たまとりひめ)」大職冠の物語

龍王に奪われた宝珠を取り返すため、藤原鎌足は海女に海底の龍宮へと潜ってくれるようたのみます。海女は息子・房前(ふささき)を嫡子とすることを条件に承諾。龍王に追われながらも宝珠は取り返し、切り裂いた胸に隠して持ち帰りますが、命を失います。

写真の図版は

「大職冠図屛風」(当館蔵)より、命綱で曳き上げられる海女と、それを追う龍の姿を描いた部分です。

こんな機会でなければ見ることができない

貴重な郷土人形ばかりでした。

令和6年2月4日(日曜日)まで展示されています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます