10月26日秋を通り越し一気に冬の天気になりそうな日が続きましたが、この日は好天になりそうな気配そこで山梨県の「要害山」のハイキングに行く事を計画。

山梨県の発行する「やまなしハイキング100選」と云う冊子を無料でゲット、その中に記載されている山です。

タイトル写真は「権現山標高1312m」と思われます。

尾続フラワーガーデン駐車場から「浅間尾根」方面を見た所です。冊子「やまなしハイキング100選」に出ているコースは駐車場が記載されているのでとても使いやすい。この冊子は128ページにも成り数万部無料で発行したようですがかなりの力の入れようですネ!

この駐車場はボランディアで運営されているのでハイカーの長時間駐車・協力金300円

この竹のポストに入れます。7~8台ほど止められそう「尾続バス丁」(おづく)にもなって居ます。

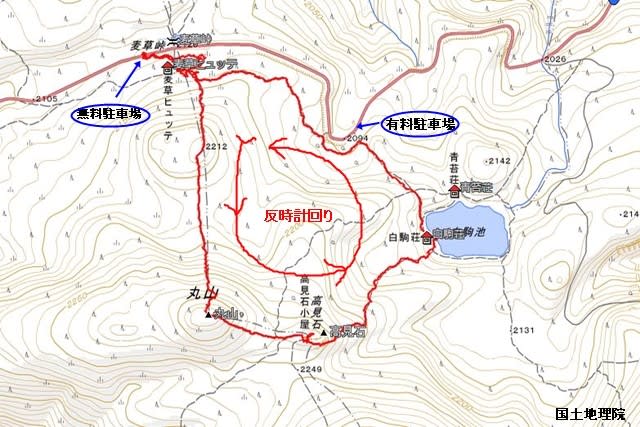

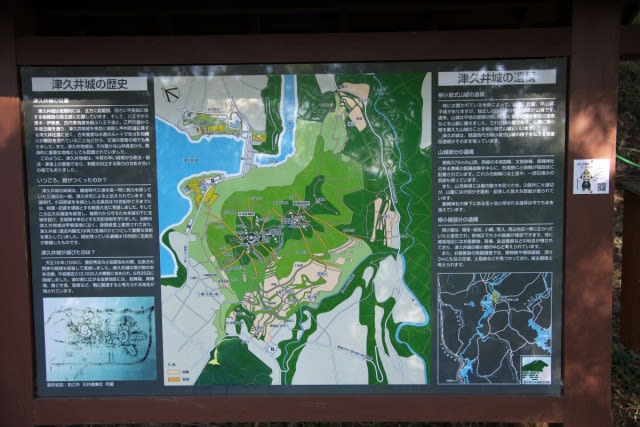

地図に各山頂の標識名を書き入れました。周回方向は時計回り、尾続バス丁の正面が登山口になりますが反時計回りで周回すると下山口から尾続バス丁まで県道33号線の坂道を20分程登らなければならないのでそれを避けました。

準備が出来たら県道を20分程歩きます。上野原市街に向けて戻る感じですが、途中駐車スペースが2・3カ所ほど有りました。

鏡渡橋の袂から右手の坂道が登山口になって居ます。案内表示の位置が悪く県道から死角に成る感じです。

コンクリ舗装の急坂を登ると背後が開けて来ます。小倉集落の生活道路ですが結構急傾斜なので汗が出て来ます。

この写真の手前辺りに集落の裏手から登山道へ至る道が地図に記載されていますが案内表示がないので解りませんでした。歩いている道が地図とずれているので戻り集落のおじさんに尋ねた所大丈夫とのことでした。地図に小倉集落付近を赤丸で囲んである場所です。

写真上のこの民家が集落の外れで、真ん中の写真、切り通しを過ぎた所で、先程不明の分岐からの道の出るようです。

すぐに集落の神社が見えてきて御堂の裏手からも登山道に出られます。

初め登山道は緩やかな登りですが枝尾根を直登するようになります。

時計回りでコースを歩くとすぐに要害山(標高536m)に取り付くので南側の景色がよく見える。

山頂手前に咲いていた「菊」ノジギクらしい地元の方が植えたのかな?

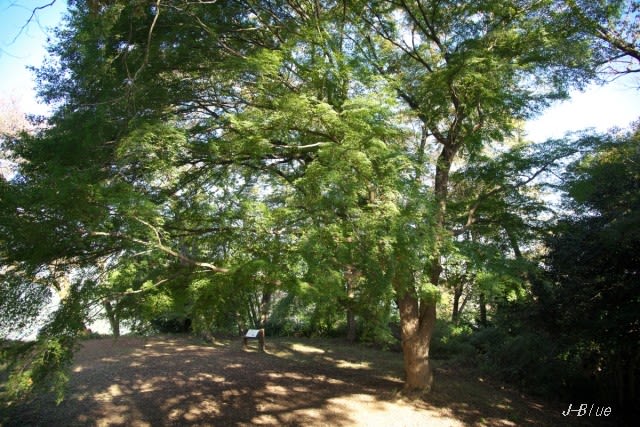

山頂にある杉の大木、上の写真右手から回り込むと山頂だ。ここまでかなりの急登だったが登山口から30分ほど。

要害山山頂から見渡せる景色、この日は快晴で終日富士山が見えていました。富士山手前の山並みは奥多摩、その向こう左手は丹沢山系、富士山が写っていないのは西方向と反対の東方向

上の写真が東方向八王子辺りでしょうか下の写真は西方向奥多摩「権現山」(標高1312m)望遠ズーム200mmで狙いましたが四隅の周辺減光を修正しなかったので目立ちます。

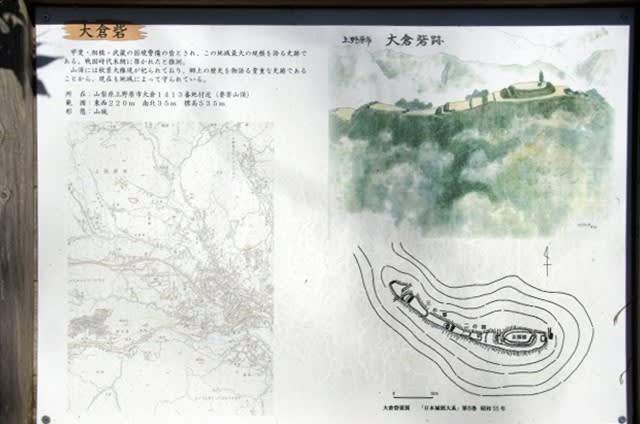

山頂にて、この辺は大倉砦であったらしい! 下の写真は杉の下の「秋葉大権現」火の神様!

30分ほどユックリして縦走を続けます。ここから割と痩せ尾根のアップダウンの多い尾根歩きになります。

急な降りの途中にあった「ガマズミ」でしょうか、赤色が日の光に輝いていました。

大小の急なアップダウンを幾つも超え次のピーク「風の神」へ向かいます。

コウヤボウキ

「風の神」ピーク(540m)から。 富士山に若干雲が掛かってきた。

更に縦走を続けます。ここからの降りはかなり急で虎ロープが目立ちます。ロープに捕まらなくてもなんとか歩けました。相変わらず痩せ尾根が続きます。

コヤシロ山ピーク(標高592m)、権現山方面への分岐に成ります。

この辺りまで来ると標高は上がりますが木が覆っていて見晴らしが悪くなります。そんな中でぽっかりと空いた所から富士山が見えました。

そしてこの縦走路の最高点標高602mの「美成山」(ミナシ山)ここから次第に標高を下げアップダウンは有りますが穏やかな道が多くなります。いずれのピークも三角点は確認していません。

そして最後のピーク「尾続山」(標高538m)余り見晴らしは良くない! 少し手前が広い尾根になって居て道が不鮮明だったがピンクリボンに助けられました。

次第に下草も多くなりなんとなく高度が下がった感じに成りましたが急な降りもあり少しばかり膝に来ました。

やがて人家が出てくると写真の様な表示があり、細い路地を歩く感じに成り、表示にしたがって歩くとヒョッコリ登山口(駐車場)に出ました。 此方から登った場合コヤシロ山ピーク辺りまで樹林帯の中のアップダウンを黙々と歩く感じになり、今回のように時計回りで歩いて正解と思いました。

駐車場に到着後すぐ近くの無人販売所で里芋とこんにゃく2袋200円を買い求め、地元上野原市内にて、定食屋さんで昼食にしました。

今回行動時間 3時間51分 内休憩時間トータル 45分位

距離 6.7km

歩数 12,437歩

追伸

前回 2022年10月23日 世田谷区「豪徳寺」(井伊直弼菩提寺)へ

【追伸】で5回目のCOVID-19ワクチン接種 に行きましたが。副反応で注射した左腕に三カ所ほどあざが出て仕舞いました。一つは7~8cm程の大きさ、他は1cm程の大きさです。 注射した翌日から出て5日たった今だいぶ薄くなりましたが、色の白い女性の方だとかなり問題になりそうなアザですね。今は長ゾデの衣服で隠せますが・・・・

完

完