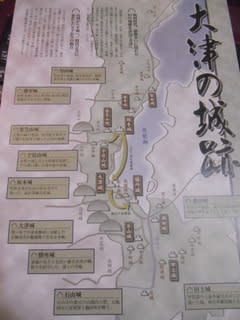

お城のデータ

所在地:大津市石山寺2丁目周辺 map:http://yahoo.jp/Wh2t1C

区 分:平山城(山麓)

現 状:宅地・森林

遺 構:築城途中の土塁

築城期:織豊期

築城者:山岡景友(山岡光浄院)

城 主:須佐美氏の城。

標 高:140m 石段下より比高差20m

目標地:

駐車場:路上駐車

訪城日:2015.11.19

お城の概要

旧NEC寮周辺が城址とされ、NEC寮・遺構もないが(しかし、北側の山林に作事中と思われる土塁・平削地・基壇が残る)、昔から通称「ふるしろ」とされ「古城」が転訛したものと伝わる。

現在地元で城跡と伝えられている場所は、石山寺二丁目の関西日本電気石山寮の建つ地である。

石山寺の山門の左手から南へのびる細い旧道を進むと、右手に西蓮寺がみえる。そこを右に折れると、京都の醍醐へ抜ける道があり、曲がり角には、天明五年(1875)建立の、岩間道・宇治道を示す道標もたっている。

城跡とされる石山寮は、その角にある西蓮寺の背後の台地上に建っている。関西日本電気石山寮も 取り壊され、新しい宅地に変貌している。

石山の地には山岡氏・須佐美氏・財川氏の三つの城(砦)があったと伝えられるが、石山寮の地は、地元では須佐美氏の城と伝えられているようだ。

「石山寺霊迹集」には、須佐美氏の城跡の位置は明記されていない。現在、石山寮の地付近には、かつての城跡を思わせる痕跡は残されていない。

しかし、そこから少しのぼって墓地の高みに立つと、南東方向に瀬田川と対岸に大日山が見え、真南には平津城跡とされる滋賀大学教育学部のある台地が一望できる。

また

踏査:作図:長谷川博美氏(城郭研究家)、羅漢山の中腹に石山砦 近江国(大津)未完成の砦が残る。大津市石山寺1丁目 map:http://yahoo.jp/hxqx-9

踏査:作図:長谷川博美氏(城郭研究家)、羅漢山の中腹に石山砦 近江国(大津)未完成の砦が残る。大津市石山寺1丁目 map:http://yahoo.jp/hxqx-9

石山の伽羅山の中腹(標高190m)の山城、作事中で中断・・・完成せず

石山城についてあまり資料も少なく、石碑などの有りません。石山寺の一部を利用した城と考えられます。

歴 史

『日本城郭体系 11』によりますと、所在地は「大津市石山寺一丁目」、創建者は「山岡資広」、形式は「山城」です。

城の歴史は「石山城は、瀬田城主山岡氏が営んだものと伝えられている。その創建は、「山岡系図」(『寛政重修諸家譜』『近江栗太郡志』)によれば、

瀬田城主山岡資広(すけひろ)(1442年没)が、隠居して瀬田城を嫡男景長にゆずり、石山の古城を修築して移り住んだことに始まるという。

なお、この資広は剃髪して光浄院と号したといい、三井寺の光浄院は彼の再興によるものだということである。以後、瀬田城主山岡氏の砦の一つとして、天正年間(1572~92)まで続いたようだ。

「山岡系図」では、最後の城主は山岡景猶(かげなお)(玉林斎)で、天正十年七月、本能寺の変の際、兄の瀬田城主山岡景隆と共に明智光秀に抗し、瀬田落城と共に石山城も焼失したと伝えられる。

『信長公記』に石山築城のことがみえる。天正元年二月、「山岡光浄院」(景猶の弟景友、法号暹慶(せんけい))が、将軍足利義昭の誘いで反織田信長の兵を挙げ、石山に城を築いて、伊賀・甲賀衆を率いて籠もった。しかし、普請半ばにして、信長の重臣丹羽長秀・明智光秀らに攻め落とされ、城は破却されている。この後者の城の位置について、

『近江輿地志略』は、瀬田川の西岸の伽藍山(がらんやま)の東麓にある石山寺(石山寺一丁目)にあったと記している。

一方、『近江国滋賀郡誌』ではこれを寺辺村(石山寺一-二丁目、大平一-二丁目)南部の山上の財川(たからがわ)佐渡守(石山寺の公文所)の砦跡を修繕したものであるとしているから、この説では多羅(たら)川(旧、財川)上流の大平山(大平一-二丁目、石山団地付近)となる。なお、

『近江国滋賀郡誌』によれば、同地には空堀が方二町ばかりにわたって残っていたという。」とあります。

石山寺の創立は、747年(天平19年)東大寺大仏造立のための黄金の不足を愁えた聖武天皇が、ここに伽藍を建てて如意輪法を修すようにとの夢告を受け、良弁僧正を開基として開かれた寺院です。また、本尊の秘仏如意輪観音像は、安産、厄除け、縁結び、福徳などに霊験あらたかな仏さまとして信仰を集めています。

石山寺は奈良時代から観音の霊地とされ、平安時代になって観音信仰が盛んになると、朝廷や摂関貴族と結びついて高い地位を占めるとともに、多くの庶民の崇敬をも集めました。その後も、源頼朝、足利尊氏、淀殿などの後援を受けるとともに、西国三十三所観音霊場として著名となり現在まで栄華を保っています。

この寺は珍しく戦火に遭わなかっため多数の建設物・書物などの文化財が現存しています。

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、信長公記、大津の城跡、大津のかんきょう宝箱、ウィキペディア

本日も訪問、ありがとうございました!!。感謝!!