今年も「木曽川サツキ」見て来ました(2022年6月)

昨年8月豪雨で岩場の花株が流されたり痛められていました

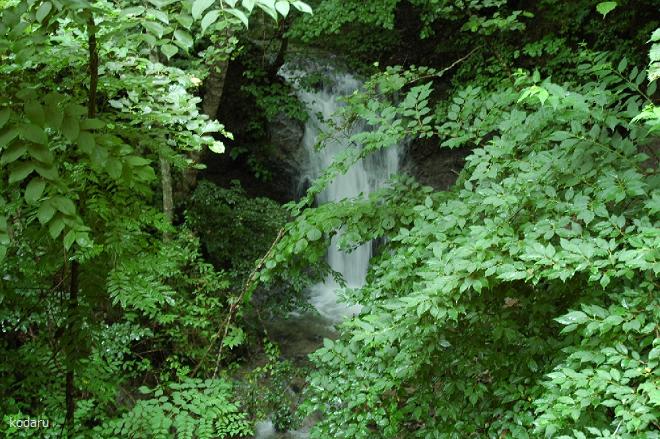

小川渓流~赤沢渓流の様子です

焼笹の滝付近

類似写真いっぱい

これは豪雨以前の様子

麝香沢の様子も一変していました

美しい場所だったのですが土石土砂に埋まっています

無残です

花株も減って

・・・・・・

これが

こうなって

今年は花が無い 一の渡し付近

南股付近

今年も「木曽川サツキ」見て来ました(2022年6月)

昨年8月豪雨で岩場の花株が流されたり痛められていました

小川渓流~赤沢渓流の様子です

焼笹の滝付近

類似写真いっぱい

これは豪雨以前の様子

麝香沢の様子も一変していました

美しい場所だったのですが土石土砂に埋まっています

無残です

花株も減って

・・・・・・

これが

こうなって

今年は花が無い 一の渡し付近

南股付近

茅野市の滝々 八ヶ岳山麓に 25滝

1. おしどり隠しの滝

2. 滝の上流 国土地理院地図にある滝(名前不詳)

3. 霧降の滝 落差5m巾15m 横谷峡遊歩道

4. その上流に一枚岩の滝と呼ばれるナメ滝長さ100~150m(4段)が続いている

この一枚岩は上流にまで長いナメ滝を形成しています

5. 王滝下流 前衛の無名滝

6. 王滝 落差21m2段(上14m+下7m) 横谷峡

7. 渋川流域の滝々 横谷滝 目測落差15m 滝の湯セギから落水

茅野市北山 滝の湯セギから渋川に流れ込むところの岩盤に飛沫をあげている横谷滝

自然の崖へのセギによる導水であるが滝だけ見ていると自然そのもの

2014年立ち寄ってみますとセギの末端手前で水路変更工事が行われ

横谷滝に水が落ちなくなってしまいました、かっての姿のご紹介となって

しまいました。

8. 茅野市北山 横谷峡の本流には夕霧の滝がある

昔ここに夕霧の滝の表示看板があったが無くなり道も崩落した

河岸の浸食が進み下流側から遡行しないと行けない

夕霧の滝の上にある幅広の滝 ↓

9. 乙女滝 落差30m <別名:白滝> 北山横谷峡(人工導水の滝)

セギからの落水ですが横谷峡の観光ポイントの滝です

10. 床滑の滝 落差11m 茅野市北山

床滑川が渋川に合流するところにかかる 床滑の滝

///////////////////////////////////////////////////////////////////

11. 渋川右岸 無名 5m

渋川にかかる橋からすぐ上流側右岸に滝がある

この滝はセギからの余水で人工無名滝です ↓

さらに 渋川本流に目をやると無名滝があり、滝壺も温泉成分の影響で青い色です

床滑川には魚は生息しているが渋川本流には住めないそうです

12・ 渋川本流 無名 5m 近寄ってみる

崩れやすく形が年々変わっていってるようです

13. 渋川遺跡の瀧 渋川温泉(廃業)にある 人工滝

14. 雨もり日陰の湯の滝 目測落差3m

雨もり日陰の湯の滝 落差3m

日本滝名鑑4~で「日陰の湯の滝」と紹介されたが地元では無名滝だそうで?。

温泉の名をつけるのなら「雨もり日陰の湯の滝」がフルネームで正しいか^^;?。

15. 音美滝 目測落差10m 泉野下槻木 柳川右岸の大河原セギ末端

別名: 音見滝 乙見滝

230年ほど前の人工滝・・・造ったのはこの人 坂本養川

セギの末端に造られた滝、下から見ると乙女滝同様、自然滝に見える、(上手いなあ・・・)

16. 通称:多留姫の滝=本名:獅子吼瀑(ししくばく) 落差上段9m+下段3m=12m

諏訪明神の御子、多留姫を祀った社の下、柳川に滝があります。

多留姫神社は750年前にはもうここにあったのだとか、

神社から柳川に下ってゆくと滝に会えます、都会のそばの静かな滝・・

17. 蓼科大滝 落差7m 幅15m

この滝への途中の森は苔生し老木が繁り別世界です

18. ◆醤油樽の滝 一の滝

19. ◆ 醤油樽二の滝

20. ◆醤油樽の大滝

◆ 醤油樽の大滝を高巻いて滝の上流に行って見ました

上流に行く道はありません、急崖の斜面を登り尾根を越える

上流にクリンソウの群落があるのを以前行ったときに見つけておりました

もしかしたら咲いているかも!!?

予想的中! 醤油樽大滝上流渓谷のハイライト!!

21. ◆上流渓谷の ナメ滝

22 無名滝

23・ 八ヶ岳 治郎兵衛沢 別名 白薙沢(シラナギ沢)

落差8m 長さ25mの滑滝を登る

24. 独特の三角岩峰が見えてくると大滝

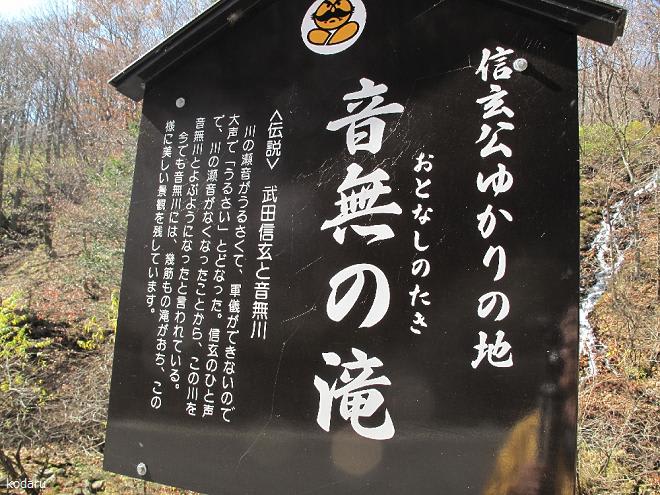

25. 音無の滝 音無川右岸支流 目測落差15m

白樺湖から流れ出る音無川、その右岸支流の三本の滝、林の中に白い流身が見える

長野県天龍村の滝々 53滝

七滝(七樽) 目測落差 7段計40m 長島栃沢

栃沢の大蛇橋から入渓し沢歩き300m、ゴルジュ連瀑帯にかかるのが七滝、(別名七樽)

最初の滝の滝壺右岸には丸く浸食されたポットホールが見られる、

滝前を渡らなければ気がつかない

1. 無名ですが栃沢の最初の滝 二段8m

栃沢の様子 ↑

2. 七滝到着

七滝の七段目 上方に4~6段目が見える

七滝の4~6段目

七滝の主瀑ともいえる4段目

三段目 足元に切れ込んでいて見ずらい滝です

苔で滑ると危ない・・・

七滝の1~2段目、最上段部です

それぞれ個性的な滝が連なり楽しめる滝です、沢に入り山の斜面をのぼり、道は無い。

3. 栃が島の滝 目測落差10m 長島栃沢

4. 越中の滝(えっちゅうのたき) 目測落差3m 長島栃沢

5. 天龍村の滝 大滝 長島ウソ沢 目測落差15m

ウソ沢の 大滝

ネクタイのような端正な姿

この大滝の下流、堰堤の下に不動滝があります

6. 不動滝 長島ウソ沢 目測落差14m(8+6m)

傍らにお不動様を祀ってあります、二段滝

ウソ沢の不動滝

7. 大輪沢の滝 * 目測落差50m 長島大輪沢(だいりんさわ)

大輪沢の大きな滝、とても一枚には収まらない落差、大輪橋から見る。

普段の水量は少ないですが雨のあとにははっきりとその威容を現します。

(大輪沢の滝(仮)写真を二枚連結) ↑

合沢の滝 目測落差10m 神原合沢

早木戸川右岸芝沢を一キロほど遡上して二つの滝が見られる、道はありません

8. 入渓後まもなく左岸に見られる支沢の小滝

9. 左岸の合沢の滝(ごうさわのたき) 10m

10. 芝沢本流をさらにゆくと堂々たる芝沢の滝 10m が飛沫をあげていました

芝沢の滝 目測落差10m 神原芝沢

11. 途中の和知野川右岸道路脇にある橋場沢の滝

(天龍村内、今は防護ネットで覆われている)

天龍村神原 滝の名前:不詳 (この滝も不動滝である という人もいる・・?)

いい滝なんです、仮に 橋場沢一の滝 落差24mとしておきましょう。

この滝の右岸側を登ります

三歩登って一歩ずり落ちる?急斜面です、上部でガレ場をトラバースして

上にある滝に接近できました。

12. 仮に 橋場沢二の滝 落差15mとしておきましょう。

二ノ滝

13. 不動滝 目測落差25m 南条小見遠沢(天龍村境)

14. 天龍村神原

恩沢の滝 落差9mの小さな滝 道無し

15. 吉ヶ島の滝 (落差21m) 2017.11.12

16. 早木戸川支流 名ヶ島の滝

滝の前に立つには道無き右岸斜面を下流側に降りたち遡上します

両岸の崖が迫る沢を右左に渡渉しながら進むと眼前に滝が現れます

17. 天龍村の滝 境ノ沢の滝 神原境ノ沢

県道1号脇に滝となっておちている境ノ沢を上流に登る、左岸はきびしく右岸の

足場を確認しながら上にと上がると段々に滝を連ねていて奥には地形図に滝記号

がある境ノ沢の滝がある、水量は少ない

道路から見える下段の滝

木々の向こう上方に滝が続いている

境ノ沢中段部

18. 境ノ沢の滝 (地形図滝記号の場所)

19. 瀬戸沢 四段の滝

20. 天龍村の滝 瀬戸の滝 落差30m 神原 瀬戸沢

21. 日代澤の滝 目測落差20m3段 神原日代澤

県道1号の日代澤橋から見えている滝です、最近道路法面工事の終了と

ともに橋前の樹木が伐採され滝が橋から見えやすくなりました

口沢(こうさわ)の滝 目測落差15m三段 神原天龍川右岸口沢

22. 坂部集落の下、県道1号の下にある

滝左岸側の比較的傾斜の緩い斜面を下り沢の下方に回り込み沢を登ると口沢の滝です

23. 日向の付け出しの滝 神原虫川左岸支流 目測落差20m三段

三つ沢の東の沢にある滝で沢はかなりの急傾斜、滝の上段左岸斜面も崩落して

いて上段へは近づきにくくロープがほしい

24. 若殿の滝(わかんどのたき) 目測落差35m 神原若殿沢

別名:向山(むこうやま)の滝

段瀑です、右岸を慎重に登ると上段の主瀑前に立てる

若殿の滝 最上段・・いい姿です

若殿の滝右岸を越えて若殿沢をさらに遡上してみた

25. 沢を登り高度を稼ぐと若殿沢の上流滝に辿り着いた

道なき沢を登ってきた苦労が吹っ飛びます・・

26. 若殿沢にもう一つ 若殿沢の出合いの滝がある

この出合い滝を見るには林道から急な若殿沢を下るか、虫川本流を下ってゆくしかありません。

「はたおり淵」 目測落差5m二段 神原 天竜川虫川本流

27. 右岸支流の名不詳滝 ↓

28. はたおり淵 淵に落ち込む滝は5mほど二段の滝

三ツ沢遡行

29. 三ツ沢の滝 一の滝 目測落差30m4段

一の滝左岸を登る

三ツ沢の滝 一の滝の中段

一の滝 右岸をのぼり詰めると林道に出合います

ここから三沢川の沢歩き、二の滝、そして三、四の滝へと遡行します。

30. 三ツ沢の滝 二の滝 虫川三沢川

15mほどの落差を二段で下り落ちる

31. 三ツ沢の滝 三の滝 目測落差10m 虫川三沢川

二ノ滝を直に越えて遡上、三の滝に着く、端正な滝らしい滝

32. 三ツ沢の滝 四の滝 目測20m 虫川三沢川

三ノ滝右岸を高巻き小滝を越えた上流に、右岸からの支流の滝が合流した

四の滝、滝を越えるにはガレの左岸を高巻く。

四の滝

三ツ沢四の滝 右岸から支流滝が合流してくる

三ツ沢 F8

三ツ沢 F9 F10

三ツ沢F11 ちょびっとヒョングリ・・・ ↑

F15

33. 三ツ沢 F17

五の滝

34.

源公沢の滝(げんごさわのたき)* 神原 虫川左岸 源公の沢

源公の沢の表示があるが地元では「げんごさわ」と言う この沢の上流に滝がある

天竜川流域の急傾斜の沢はどの沢にも滝があるといっていいほど滝の宝庫・・

源公沢の滝(げんごさわの滝) 段瀑を登ってみます

源公沢の滝最上段

35. 池の平の滝 *目測落差10m 神原 虫川本山沢

三ツ沢を越え崩落した林道跡を進みその先入渓、数を忘れるくらいの堰堤を越えて

遡上、到達する

36. 本山沢左岸15m (手持ちでブレてしまった)

37. 早木戸川左岸、R418脇

瀬戸 かつら大瀧 落差15m

さらに上流の国土地理院地形図の滝記号の場所をめざしてみる

すぐに右岸支流の小滝が合流

38. 地形図の滝記号のあるところ、小滝が連続していた

足場はかなり悪いがこの上にある梨畑の滝をめざす

自分で登りやすいところを越えて行きます 無名滝

39. 梨畑の滝 落差20m

梨畑の滝 上段はやや斜瀑気味に落ちる優美な滝です

滝の正式固有名詞は無い?ものと思われ「梨畑の滝」は地域の通称名でしょう。

40. 釡沢の滝 目測落差30m 神原釜沢

鶯巣の対岸、国土地理院地図に滝記号のある滝

釜沢に至る道は現在崩落激しくナギもできて通行は困難なところもある

対岸からの釜沢の滝

41. 釜沢への途中の沢、天龍川右岸の沢にかかる無名滝

少しヒョングリ・・・

43. 釜沢の一つ南の沢が天龍川に流れ出るところの無名滝

44. 魚止の滝(尾尾余ヶの滝、おおよけのたき) 平岡 尾尾余ヶ沢

遠山川から尾尾余ヶ沢に入渓する,地元集落で魚止の滝と呼ばれている。

この沢に砂防堰堤の計画があるようで滝の行く末が心配です、無事で

あってほしい

前衛の滝

45. 北沢の滝 目測落差3+5m二段 折立北の沢

折立集落の北、北の沢堰堤を越えてまもなくの二段の滝です

下段の滝

上段の滝

46. 浄心の滝(じょうしんのたき) 目測落差30m(上部段瀑込み)

別名:精心の滝(じょうしんのたき

47. 一の滝 目測落差12m

広い滝壺をもつ 一の滝

・・・・・・・・・・・・・・・・

48. 二の滝 目測落差7m二段 平岡 小沢川

こだるの物好き気まぐれで・・・・

一の滝への途中にやり過ごした右岸支流へついでに入ってみました

この沢には無名滝が三つありました

49. F1 10m

50. F2 5m

51. F3 8m

52. 引ノ田の滝(ひけのたのたき) 目測落差20m 平岡河内川引ノ田沢

静岡県境の、引ノ田の隠れた「秘瀑」です、カメラも濡れてしまうほど飛沫がすごいです。

落ち口は少しヒョングッてる。

新緑まぶしい頃・・・

53. 釜渕の滝 目測落差12m 平岡河内川引ノ田沢小城沢(こじろさわ)

引ノ田の滝上流で小城沢と水窪との境高瀬川に分かれるが小城沢にかかる滝、

「こじろ」が正しい読みですが橋には「こじょう橋」と書かれている、諏訪大明神

が祀られたてあり、滝の中ほどに名前の由来であろう丸い釜がぽっかり空いている

長野県東御市

東御市の滝々の表情 3滝

長野県東御市奈良原 所沢川左岸

五郎の滝 落差10m

東御嬬恋線、県道94号の道路脇を流れる湯の丸渓谷

所沢川左岸支流にかかります。 目印は60番如意輪観音、その向かいです。

苔むしたごつごつした岩の間を流れ落ちる渓流瀑

夏は草が伸び苔が見にくくなるので春から初夏が良いかもしれません

1. 五郎の滝 草が伸びています

2. 湯の丸渓谷にはこのような無名の滝もかかっています

五郎の滝の下流に県道を下ってゆくと見えます

湯の丸渓流

3.

東御市滋野(しげの) 千曲川右岸大石沢川

大石沢の滝 (通称:滝壺) 落差10m

江戸時代の昔? 大石沢川の左岸壁を鉄砲水が乗り越え壁を突き破ったときから

この滝ができたとのお話を聞きました。昔の流れは集落の中を流れていたという、

今でも川の跡ははっきり残っています。 明治のころ国鉄の線路がひかれたさいに

大石沢川の排水路としてこの滝が使われ落ち口がコンクリートで固められたそうです。

(地元、赤岩の住民談)

豊丘村の滝々 15滝

1. 俄鬼ヶ童の滝 私の目測落差で8m二条だった・・・・

・・・美しい滝でした、虻川の澄んだ水が真っ白い飛沫をあげて踊っていた・・

ここに紹介しても、もう見られない滝になってしまいました、 虻川に、こんな

素晴らしい滝があったんだと 記憶にとどめておいていただくために掲載します。

今は巨大砂防ダムの底に沈み、二度と会えなくなってしまった俄鬼ヶ童の滝の

2007年の雄姿を・・・・この撮影のあと間もなく砂防ダムに沈みました

もう会えない 俄鬼ヶ童の滝・・

2. 大明神淵(三段の淵、大蛇淵) 目測三段10m

豊丘村神稲(くましろ)虻川 ポットホールの直径7m

大明神淵は三段の滝 中間の滝壺横には巨大なポットホールがある

3 神稲(くましろ)本谷 右岸支流:カギカケの滝

豊丘村神稲(くましろ)本谷 虻川の上流へ進む。

滝までの歩行距離880m 約30分

山道は右へ左へ何度も沢に入り渡ります、橋はありませんので長靴などあればいいです

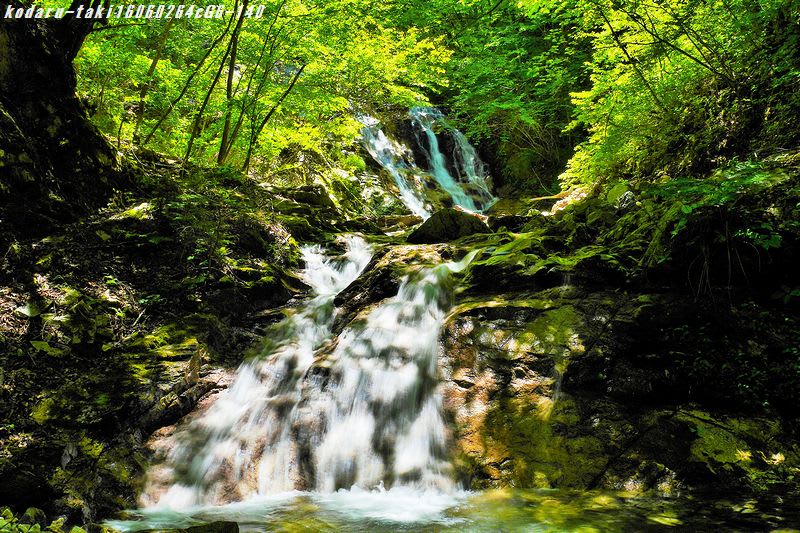

ナメ滝

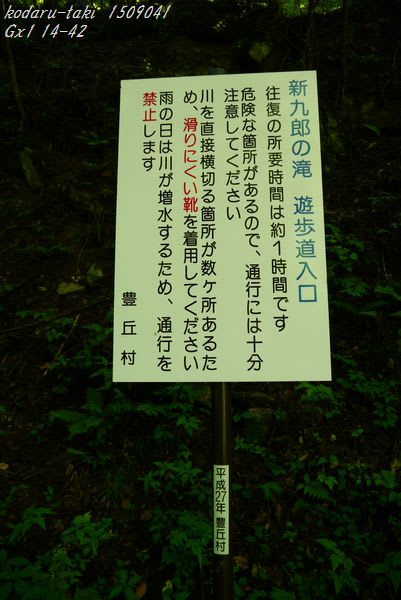

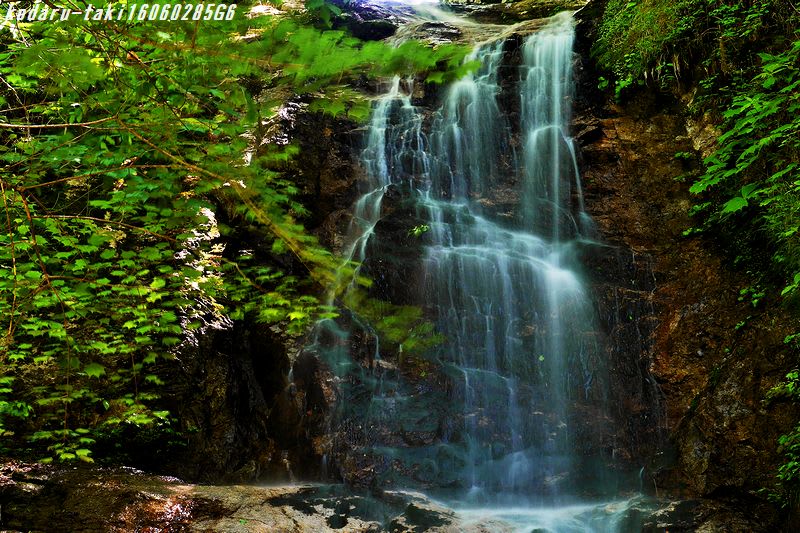

4. 新九郎の滝

以前には新九郎の滝の云われが書かれた看板がありましたが

流失していました。

5. 長野県豊丘村 神稲(くましろ)

◆ 土場の滝 (落差10m) 樽沢右岸支流

今では住む人がいなくなった神稲北山集落の林道を東へ、ヘリポート跡地の先、

樽沢の右岸支流にかかる土場の滝(落差10m)

北山への林道は狭く落石も多い、状況次第だが長沢から北山まで車で入り余地へ駐車後徒歩。

樽沢本流の滝で左股には土場の滝があり両滝はすぐ近く。

◆ 樽沢の滝 前衛の2m滝、背後に樽沢の滝 8m

6. 樽沢の滝 8m

7. ハナコスリの滝(鼻擦りの滝) 落差20m(こだるの簡易計測)

豊丘村神稲北山樽沢

土場の滝を見て、樽沢本流の8m滝右岸を越えて上流を目指す、

最初の堰堤は右岸を越え、二つ目の堰堤は左岸を巻く

土場の滝から450mほどで左股(右岸支流)に立派な滝がかかっています

これが北山集落の元住民の方が「ハナコスリの滝」と呼んでる滝

レーザーでの簡易計測値は20m

天気が良すぎて斑になってしまう、滝は曇りか雨がいい・・・

と撮影の腕不足をごまかす・・

鼻擦りの上部 ↑

下流の滝が鼻擦りの滝、 上流のハチコスリの滝は=鉢擦りの滝で

頭蓋を擦るほどの滝のことと想像します、

昔の人は面白い名前をつけられたものですね・・

8. ハチコスリの滝 です

私の簡易計測の落差(下段) 21m

後日、この滝を登って山を登られた方の情報で、この上にもう一段滝が連なってるそうです

総落差30mほどの二段の滝とのことです

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

郷士沢一の滝 8m、

二の滝 15m二段 堀越上垣外芦部川郷士沢

別名:郷士沢不動滝 堰堤を越え入渓、道は無いので長靴があったほうがよいです

堰堤を越え100mほどで8mの一の滝 その上流に進み堰堤を越え沢の上に林道が

近づくあたりに15m二段の二の滝がある

郷士沢口の無名滝3m ↓

9. 郷士沢一の滝

一の滝横にも無名滝が(水量少) ↓

10 郷士沢二の滝の手前の無名滝 ↓

11. 無名小滝を越えると二段の 二の滝 15m

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

芦部川本流の滝へ

芦部川本流 取水堰堤下の二段の滝

12. 堀越上垣外芦部川

芦部川本流の滝6m

13. 不動滝 目測落差8m 神稲壬生沢 別名:壬生沢の滝

壬生沢右岸の道路端に不動滝の看板があり、畑に下ると先に竹藪があり

抜けると不動滝です

この滝はヒョングり滝ですね、跳ね具合を楽しめます

14. 神稲壬生沢 成田不動滝<氷瀑> 落差12m

無雪期の成田不動滝 どのように凍るでしょう?

15. 面渕の滝 6m 芦部川

中川村の滝々 12滝

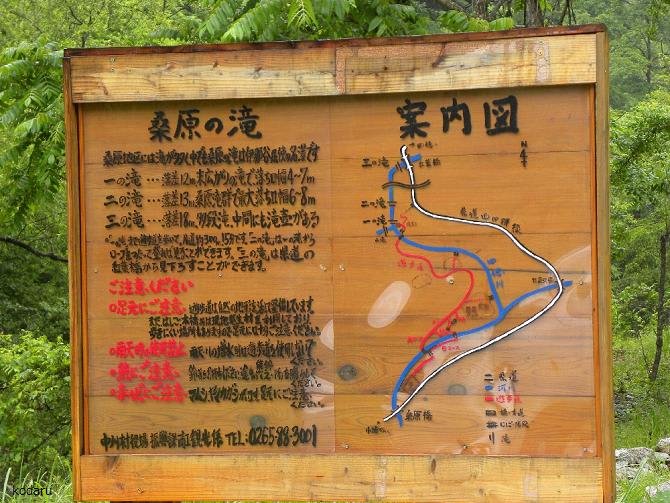

中川村の滝 大草 四徳川 桑原の滝 (小滝 一の滝 二の滝 三の滝)

小渋湖に流入する四徳川に懸かる滝で下流側から「小滝」、一の滝が同じ滝つぼに、

次いで二の滝、その上、三の滝と続く、三の滝は中段にも滝つぼをもつ一番大きい滝。

現地看板 熊に注意! ヘビに注意!

1. 小滝 13m ↑

2. 一の滝 12m

一の滝 落ち口 (おっと、覗いてはいけません)

3. 桑原の滝 二の滝 目測13m 滝つぼで撮影中にマムシが足元に!!危なかった・・・

4. 桑原の滝 三の滝 ↓

三の滝 滝下に降りてみる

三の滝 落差18m 滝前

四徳川右岸の名不詳?滝

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

四徳川左岸支流 竹倉沢の滝 目測6m

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5. 四徳川左岸支流 名不詳滝 目測落差20m (釣り堀奥)

6. 剣滝 落差22m 四徳川支流

番場入沢右岸の林道をゆく

7. 登山道から見る途中の小滝

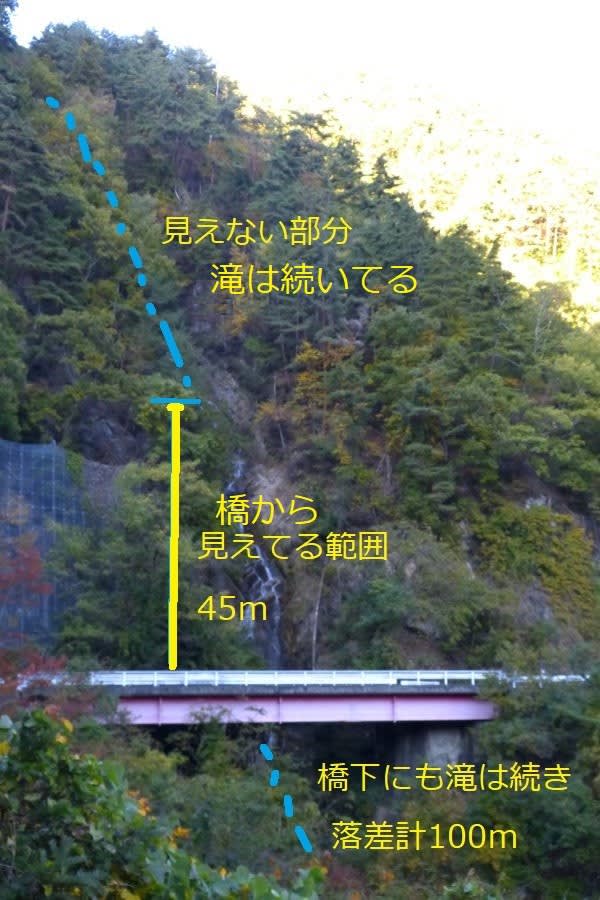

8. 井戸入沢の滝 落差100m? 中川村大草 小渋湖右岸

県道59号 松川インター大鹿線を大鹿方面に、小渋ダム手前

井戸入沢を渡る橋から見上げる滝 橋から見えてる範囲は45mほどだが

滝はさらに見えない上部に続き、また橋の下にも続いており

滝から少し離れて見ると落差100mといわれる所以がよくわかる

ゴツゴツの岩場を流れ落ちる井戸入沢の滝

少し離れて見ると

?

?

9. 中川村の滝 田島沢の滝 落差30m段瀑 大草 田島沢

田島沢を渡る橋から見られるお手軽の滝(駐停車はダンプカーが多いので注意)・・

現在トンネルができて滝前は通らなくなった

10. 小渋川右岸支流、大平から流れ来る大平洞に10mほどの滝が懸かっています

旧道の上ですが正式な名前は不詳です

手取沢の滝 一の滝 二の滝 それぞれ落差3m 大草 手取沢

以前村誌の情報で滝を探したことがあった、下は堰堤に固められているそうで、そこで

手取川の上流域を探したが見つからなかった。

村民からは「堰堤にのみ込まれ消えた」と教えられた。

何年か後、堰堤にのみ込まれた跡でも無いかともう一度下流域を探そうと出かけ、

下流から遡行したがやはり見つからなかった。

あきらめて帰る途中、農作業中の地元住民に訪ねてみると「一の滝はあるよ、二の

滝もあるよ」と・・・。

探しても見つからなかった落し物が見つかったみたいで嬉しかったね。

あきらめて引き返したそのすぐ上の堰堤のその上だった。

11. 一の滝

12. 二の滝

長和町の滝 滝の表情 12滝

長野県長和町大門 大茂沢川

1 不動滝 落差14m (別名:行者ヶ滝)

2 小高モロ沢が本沢に注ぐところの滝 もろ沢の滝 5m

3 行者平への林道を行くと首無し地蔵があり、そばに行者の滝5m

4 箱渕の滝 4m

5 箱渕の滝を過ぎると くちなしの滝 2m ↑

6 右岸のクゾウ沢が本沢に合流するところ、クゾウ沢の滝 7m (無名) ↓

7 本流の くぞうの滝 2m ↓

8 くまぎの滝 3m

くまぎ沢が合流する本沢にかかる ↓

9 あかやの滝 4m2段

下段 ↓

あかやの滝上段 ↓

10 千ヶ滝 3mx15m ↓

11 長和町 すずらんの滝 (落差10m 上段6m 下段4m)

野々入川支流原頭沢川

美ヶ原から下る県道178号ぞい原頭沢川の少し奥にすずらんの滝が見えています

旧和田村のときの すずらんの滝の看板があるのですが 黒ずんで見えにくい

以前ははっきり読めたのですが

№ 12

九頭龍大神の瀧

手がかりは少なく、役場や寺院や長久保周辺で聞きこみをするが滝には

たどりつけない、初日は一日かけて大沢山の沢を歩き回った・・

九頭龍大神が祀られている場所、痕跡が特定できれば滝はわかるはずだがそれが

見つからない、一か所だけ九頭龍大神が祀られていたのは ここだ との情報、

ここはすでに確認済だった、二つの支沢が合流するところに滝とは言えないような

小滝があり、沢に降り写真をとっただけで通過していた、ここからすぐ上流にも小さな

滝が確認できた、だが九頭龍大神様は見当たらなかった。

夕方諦めて帰るころ、畑仕事の老人に話を聞いた、九頭龍大神を祀った場所は

二つある、ひとつは B の場所 ここは上からは見えないので下から沢を歩けと・・

さっき沢に降りて写真を撮った場所と同じではないか、だが、さらに下流側にあった

のかもしれない? 次回は堰堤の下から遡上してみよう

そしてあとひとつは全く予想外の場所を教えられたのでした

以下はのべ二日間の「九頭龍大神の瀧」探索の写真です。

なんと、前回と同じ場所に着きました、 伝説の場所はやはりここだったのか?

大沢山からの支沢がここで出会います、落ち込むところが小さな滝の様相、地元の二人

の方のお話が一致する場所です、見渡しましたが九頭龍大神の祀られた痕跡は確認でき

ませんでした、 引っ越しをしたか、もう祀られていない?

五十鈴川本流を100mほど上にゆくとここにも小さな滝場

滝壺は土石で埋まっていますが昔はもうすこしはっきりした滝だったかもしれない

二日間大沢山の山中の沢を歩きまわり、滝らしきものはこのそれぞれ水源の違う二つの

小滝しか確認できませんでした

この二つが 東滝、西滝 かどうかはわかりませんが「九頭龍大神」は水の神様であると

すると「瀧」の形はどうであれ下流の田畑を潤す大切な水源の場所に祀られたのでしょう

そしてそこに小さく落ち、迸る小滝を「九頭龍大神ノ瀧」と呼び「瀑布」として文献に残された

のでしょう・・ と勝手に思いました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

このあと 教えられた別の場所へ行くのですがその源流で九頭龍大神様の祠を見たのですが

この沢は下流五十鈴川には合流しないようであり、東瀧、西瀧、ではないのかもしれません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

九頭龍大神様が祀られていたという沢に入ってみた

沢の両側は昔、棚田であったようでずっと上流まで段々と石垣がある

少しずつ水量が少なくなってくるが棚田跡は続く、杉、桧の大きさからみて数十年の前には

農作はやめられたようです

棚の段々がわかりにくくなり沢の傾斜が増してきた

沢が急になって水流も見え隠れして岩の間から湧出してくる源流の様相

上部になにか見える!

ここに九頭龍大神様が祀られていたのですね??

棚田の消滅にともなって引っ越しされた?ようです

祠の下から水が湧きだし、祠の上は水が消えて・・・

やはりここにも「瀑布」らしさは無かったのですが、

「九頭龍大神ノ瀧」・・・田畑を潤した大切な水源の流れを瀧と言い、水を守る神様だったのでしょうか

南木曽町の滝 37滝

南木曽町は美しい渓谷と滝の多いエリアですね

牛ヶ滝から銚子滝まで

渓谷入口 ☆篭淵 牛ヶ滝下流 ☆黒淵 牛ヶ滝への途中 色が・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆1. 牛ヶ滝 落差15m 渓谷の盟主・・・ ☆2. ヒヤの滝 8m 行く道は無し<危険>

展望台より眺める

牛ヶ滝の澄みきった美しい滝壺

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆無名滝 ☆ねじだる下流、渓谷風景

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆ 3. 「無名滝です」と看板がある・・・ねじだる上、左岸 ☆ねじだるの核心部 ↓

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆4. ねじだるの核心部 ★

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆5. 下の滝 (渓谷右岸) ☆渓谷風景

☆霧ヶ滝 落差12m ↓

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆6. 霧ヶ滝 落差12m ☆ 7. 虹ノ滝15m 虹が出ると嬉しい・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆8 箱淵 雨後は対岸に滝が現れる

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆ 溺石淵 ☆大垂 ↓

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆9 左岸 無名滝 林道下まで滝がある ☆10. 上手斧 ↓

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆11. 上手斧右岸 ワル沢 ☆雷の滝 滝壺 ↓

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆12 雷の滝 ☆名前の無い滝

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆13 渡の滝(又の滝) ☆ 14 夫婦淵

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆ 渓谷風景 15 ☆北沢の滝(仮称)

北沢出合いまで来るといよいよ奥柿其渓谷、

多くのハイカーも手前の「雷の滝」くらいで引き返しますね~

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★北沢分岐の先、林道は荒れ、特に銚子滝への林道は崩落岩石で埋まり現在も崩落中で

通行困難、崩落危険ですので 近年は危険回避のため銚子滝手前0.8キロから沢靴に

履き替えて入渓し沢ルートで行くことが多くなりました <2014年5月10日追記>

☆16 大沢の滝(仮称) ☆奥柿其渓谷の風景

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

17 名前不詳 落差7~8m 三方を屏風のような岩壁に囲まれている

屏風の滝 とでもしておくかな^^;

☆ 渓谷風景 大沢出合付近 18 ☆大沢の大滝 27m 沢装備

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆ようやく銚子滝へ、休憩時間や途中、どの滝に立ち寄るか そして

滝での撮影時間の差はありますがここまで4~5時間はかかります、

往復8~9時間はかかるとみておきましょう。

19 ☆清冽な水、エメラルドグリーンの色の銚子滝 落差26m の滝壺 沢装備

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

田立の滝 10余りの滝と淵の総称です

21 うるう滝 滝の落差55m

22 螺旋滝は右に左にクネクネ三段の滝

22 螺旋滝は右に左にクネクネ三段の滝

螺旋滝の上にある洗心滝 ↓ 滝前には行けず登山道から見下ろします

23 洗心滝 落差7m ◆以前来た時に滝前に立ちました、そのときの画像です ↓

24 ようやく霧ヶ滝に着きます 霧ヶ滝の落差30m、

25 盟主的存在の天河滝 見えてる範囲 落差35mに到着です (滝上に数mの段瀑が続きます)

天河滝の上流には不動滝25m 龍ヶ瀬、鶴翼滝、そうめん滝、箱淵、丸淵の奇勝が続いています

天河滝の上へ

滝上は立ち入り禁止 10mの段瀑あり

26 吊り橋を渡ると 不動滝 ↓ 二段25m(17m+8m)

また吊り橋を渡り、不動滝横の桟道を登ります

27 不動滝上の 龍ヶ瀬 ↗ 落差7m長さ30m

28 鶴翼滝 ↓ 落差4m

29 そうめん滝 ↓ 落差2m 長さ15m

30 箱淵 ↓ 落差6m 長さ20m

31 最奥の 丸淵 落差4m ↓

32 長野県南木曽町読書 神戸沢の百間滝

長野県町村誌の読書村の「瀧」の項に <百間瀧>高さ凡八丈(約24m)

幅五尺南木曽岳より出づ。村の南の方を下流し木曾川に落つ とある滝です

現在の落差は簡易計測約20m 滝下には岩石が数メートル埋まり落差は低くなっている

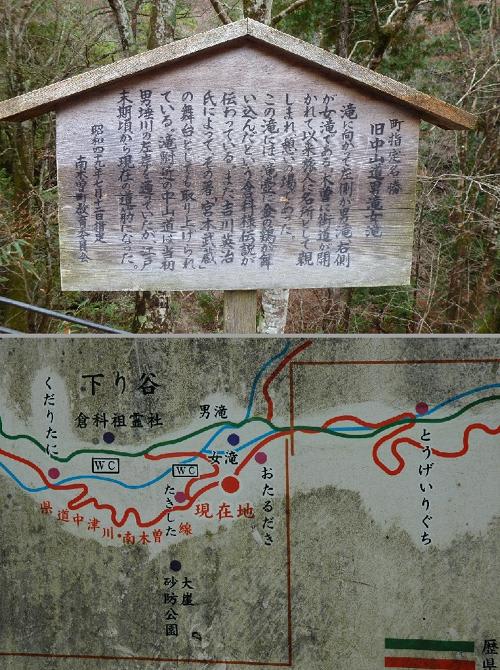

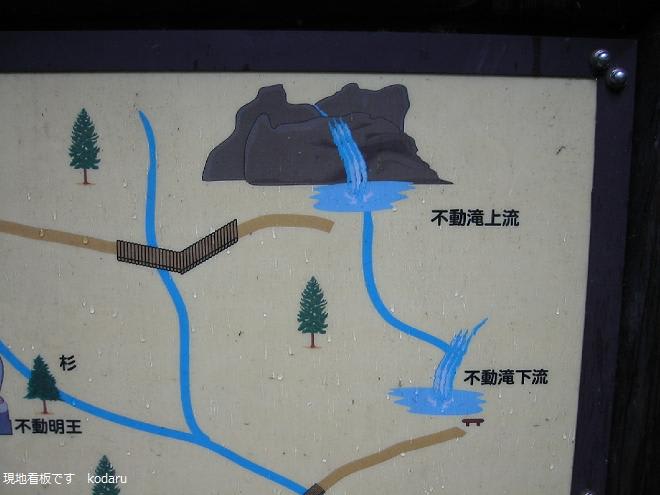

南木曽町の滝 男滝 女滝 (南木曽町吾妻 男たる滝)

妻籠宿観光のおり立ち寄る観光客も多く、手軽に見られる滝

.................................................

県道中津川~南木曽線にある看板、この下に男滝女滝がある

34 女滝 ↑

33 男滝 ↑

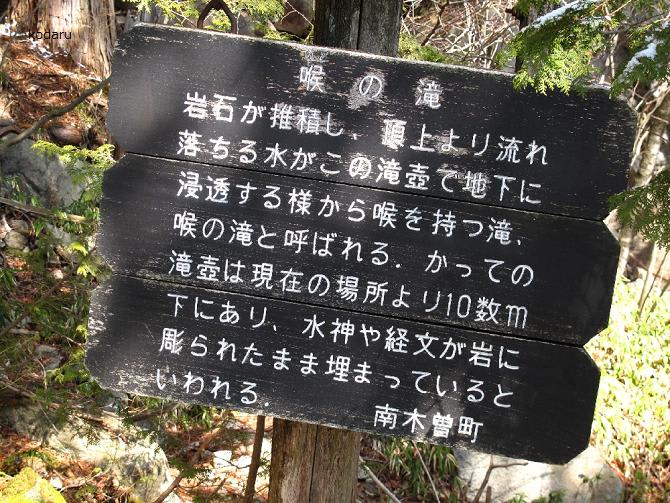

南木曽町の滝 35 喉の滝 (吾妻 南木曽岳額付川)

男滝 女滝 (吾妻 南木曽岳額付川支流)

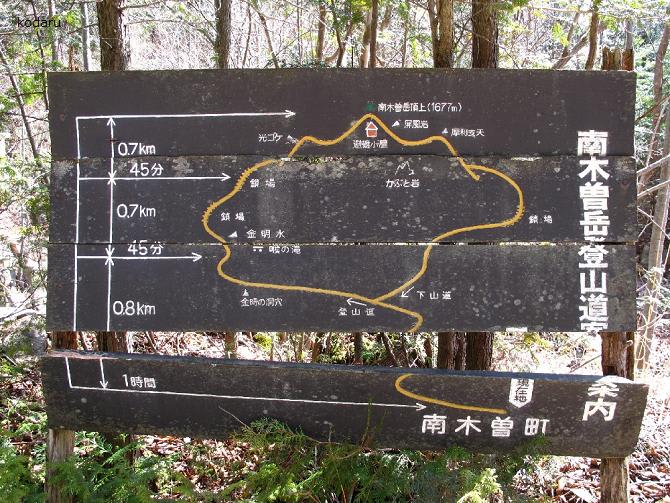

南木曽岳(日本300名山 1677m)登山道近くにあります

登山口の看板です ↑

登山道わきの樹木には名前が表示されていて学びながら登れる

金時の洞窟をすぎてしばらく登ると看板があるのでここから登山道をそれて

沢つたいに滝へ行ける

35 南木曽岳中腹の 喉の滝

落差は15mほどの滝です

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

南木曽町吾妻 額付川左岸支流 男滝 女滝

額付川左岸支流には男滝、女滝があり看板もあってわかりよいので喉の滝

を見るときには立ち寄ってみよう

滝前の看板 右: 女滝 8m2段 左: 男滝 15m2段が見えます

36 ↓ 女滝

37 男滝 ↓

長野市の滝々 長野市の滝の表情です 47滝

1・ 不動滝 (虫倉山) 19m

2 岩井洞の西の沢に無名の滝・・↑

3・ 岩井洞の東の沢にも登ってみました・・・無名の段瀑

4 大久保の滝(不動滝) 落差10m

長野市信州新町牧田中 小花見池から流れ来て滝となる

道路路肩余地駐車後 滝までは徒歩約10分

5・ 不動滝 (下)

不動滝下流滝 落差26m二段

6・ 不動滝上流滝 落差25m

7・ 水量が多いときの琵琶滝 (上段45m 下段15m)

8・ 瀬月滝(瀬付滝)は長野県内の「奇瀑」のひとつでしょう。

秘瀑、奇瀑・・・瀬月滝の核心部

9・ 長野市上ケ屋 達橋沢 隠滝 落差29m 別名:新屋東瀧

いいジャンプです、部分的ですがヒョングリ滝です。

隠滝、この滝の十数年前の姿を知ってる人は あれっ! って思うことでしょう

滝は右方向へ隠れるように流れていました、今はその流路は土砂で埋まっています。

2001年、お堂の奥を隠れるように流れていたころの隠滝です ↓

10・ 隠れ滝の1キロほど上流に、達橋沢にかかる橋から見える5m 二段の滝があります

11・

長野市桜 濁川 規坊瀑布(規坊瀧) 落差≒45m (旧富田村)

水源を飯綱山麓より発し流域の田畑の用水に利用されている濁沢、その濁沢が

規坊(きぼう)耕地を潤したのち耕地末端の断崖にかかる段瀑。

一の瀑布 高さ12間≒21.6mm

二の瀑布 5間≒9m

三の瀑布 8間≒14.4m 合計落差45m と云われる(町村誌資料)

濁沢

規坊瀑布全景

上段部

中段部

全景

12・

五色の滝 (落差60m人工滝) 裾花峡

ダムに沈んだ三本の滝への旧入山村の住民の想いがこの滝をつくったという人工導水の滝、

13・ 長野市 塩生甲 滝澤の不動滝?

塩生の瀧澤にある不動滝ならこれだろうとの地元の方のお話、

お不動様はわからなかったが岩盤に落ち流れる滝をみた。

14 上流 「滝の入」にも滝があります

15・ 長野市大岡丙 郡境滝 落差40m多段滝

全景

16 清滝 落差30m 松代町東条

大岩壁にかかる滝、30mと高い滝ではあるが水量は少ないです

17・ 長野市の滝 南浅川 鶴の滝(鶴の瀑布)

一段目 約 3m ↓

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

18 上の写真を撮影中に散歩に来た地元の方が「鶴の滝ならあそこの新しい道路の

下にも見えてる」と・・・。

長野市の滝 浅川 落差9m

「鶴の滝??」・・・地元の方に聞くと、この滝のかかる地籍、滝のすぐ上の家が

建ってるところの地籍も「鶴」というそうでこれが鶴の滝だというのでこれだと思って

しまいましたが??

この滝は無名なのでしょうか、名はあるのかな?

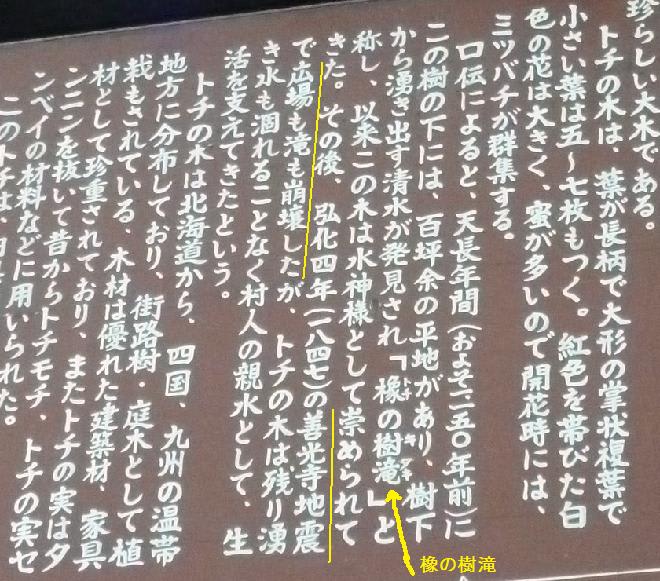

19 長野市七二会 橡の樹滝(とちのきたき) (1847年崩壊)

「栃の木滝」があるのでは・・・? と訪ねてみました。

栃の木は健在でしたが滝は残念ながら1847年、善光寺地震で崩壊してしまったそうです。

栃の木滝跡

看板によると 橡の樹の下に清水が湧き、滝となっていたのが「橡の樹滝」

この とちのき滝は1847年の善光寺地震で崩壊してしまった そうで木のまわりを

確認しましたが崖となっていて滝の痕跡は見つけられませんでした。

20・ 柳沢の滝 目測落差12m 鬼無里日影柳沢

鬼無里の柳沢にかかり、堰堤を二つ越えた先の美しい三段滝です。

おびただしいクマの足跡が沢や滝近くの砂地や沢入口の畑についていて

住民に聞いてみると家のすぐ近くまで出てくるんだといいます

R406沿いの滝

21・ 鬼無里 松島大日堂横の滝 名不詳 3段15m

名前がありそうですね・・・

22・ 中峰洞門横にも無名滝

25・ 大滝 目測落差20m 戸隠上楠川 楠川支流

お地蔵様のあるところから沢に向かい入渓後まもなく滝

近くの畑には熊の足跡がたくさんあって畑仕事の住民に

聞いたところ 沢に熊はいるぞ!毎日出没してるから気をつけろ と。

沢までは畔道も背丈以上の萱が茂り不明瞭だった

この日は水量が少なく 大滝とはほど遠く・・・

26・ 27・ 長野市鬼無里 夫婦滝<男滝と女滝> 男滝の別名:不動滝

鬼無里奥中田 小川支流

男滝、女滝ともに落差50m余の高さの滝です、右に男滝、左に女滝、源流から

一本の流れでまっすぐ落ちてくる男滝(不動滝)、二つの流れが樹林の中で合わさり

ひとつになり落下してくる女滝、その形から夫婦滝と呼ばれるようになったようです。

28. 赤滝 鬼無里奥中田

長野市 鬼無里日影 小佐出滝 (小佐出沢の滝)

奥裾花への途中小佐出沢にある滝で住民の方に教えていただいた滝

がこの沢に3つある

29・ 小佐出滝(下の滝)

下の滝(一の滝) ↑

30・ 中の滝(二の滝) ↓

31・ 小佐出滝 上の滝(三の滝)

(クマの糞、足跡があり出没している模様、 注意)

32. 猿の水飲み場 奥裾花渓谷 鬼無里日影 猿(ましら)の沢

「猿の水飲み場」と呼ばれる甌穴の奇勝、猿の沢が裾花川に注ぎこむところに

あり、沢の奥の左岸壁にも滝が見られました

「猿の飲み場」 ポットホールですね。

ナメ滝

ナメ滝

少し上流を覗いて見ますと・・

33・ . 猿(ましら)の沢の左岸の壁にも滴る滝がありました

34.

見返滝 奥裾花渓谷 鬼無里日影裾花川カラキ沢

見返橋から見返るような角度で流れ来るカラキ沢の滝です、下部は滝の面影が

あるのですが上部は堰堤のコンクリートで覆われました。

35・ クルワドーの滝 10月

裾花川支流の滝々

36 C 右岸

37・ D 名前がありそうですが

G 左岸 50m

38. H 左岸40m

39. I 左岸

40. J 左岸 30~40m

41. L 左岸10m

M 左岸40m

42 長野市の滝 さざれ滝 落差8m 戸隠神社中社境内

戸隠山の滝

戸隠牧場から大洞沢沿いの登山道を一不動まで登りました、

途中、滑滝の鎖場、幕岩の鎖場を過ぎ二段の不動滝を見る、

一不動まで登って高妻山の雄姿を見て下山しました秋の一日・・・

43 滑滝 目測落差10m ナメ 大洞沢

左岸に鎖がかけられている

44 不動滝 目測落差25m二段 大洞沢

幕岩の一枚岩を舐めるように落ち・・

・・・・・・・・・・・

45 不動滝 信更町吉原 久米路峡 犀川右岸

ダムに半分沈んでしまった滝で昔からの名所だったようです

46 篠ノ井塩崎 白助の「お滝」

崖下にお不動様が鎮座されておりました

47・ 長野市の滝 篠ノ井塩崎 瀧ノ入瀧 落差8m

「瀧ノ入瀧」高さ2丈5尺(7~8m)猪ノ平山池から発し字瀧頭に落つ・・・・

古い文献に紹介されてる滝

瀧ノ入瀧 予想外?の 美瀑

気になっていた 瀧ノ入瀧、ようやく確認できました