陸上自衛隊ヘリコプター墜落事故は、不可解な点が多いために事件性が強く疑われています。その一方で、ドローンでもレーダーに映る、あるいは、ほぼ完璧に整備された状況にあった・・・等の根拠を挙げて、攻撃説を否定する見解もあります。しかしながら、ステルス性能を備えたドローンも開発されているかもしれず、また、レーダー探知が難しい水面を超低空で飛行するシースキマー型のミサイルであった可能性もありましょう。さらに、墜落した陸自ヘリコプターが、消息を絶つ3から5分前に低空で飛行している様子が小学校に設置されていた防犯カメラに映っていたと報じられています。2分前に行なわれた下地島空港管制との交信で‘異常なし’とすれば、当初から低空飛行が計画されていたことになり、謎は深まるばかりなのです。何れにしましても、攻撃を受けた可能性を完全に排除することはできないように思えます。そこで、昨日の記事において幾つかの推理を試みたのですが、ここで、これらのケースに対する日本国政府の対応を考えてみることとします。

それでは、二次元対立における(1)中国攻撃説と(2)ロシア攻撃説のケースでは、どうでしょうか。先ずもって日本国政府が厳正なる調査の結果として、中国あるいはロシアからの攻撃であると断定しますと、対中、あるいは、対ロ戦争の正当なる根拠となります。一般的には、自国領域内における自国の軍隊に対する攻撃は、正当なる戦争事由となるからです(「侵略の定義に関する決議」の第3条に照らせば、中ロによる自衛隊機への攻撃は侵略行為となる・・・)。このことは、即、日本国からの対中、あるいは、対ロ報復攻撃、並びに、日米同盟の発動が当然あり得ることを意味します。対中ロ開戦事由の成立こそ、台湾有事を待つまでもなく、第三次世界大戦を誘発する最も短い導火線と言うことになりましょう。

その一方で、中国並びにロシアは、たとえ日本国側が動かぬ証拠を示したとしても、決して自らの犯行とは認めず、日本国の捏造を主張することでしょう。いわば、‘自衛隊機撃墜事件’は、ノルド・ストリーム事件と同様に諸説が入り乱れる中での対応を迫られます。日本国政府が国連安保理に訴えたとしても、中ロ共に、事実上の拒否権を有する国連安保理の常任理事国ですので、同理事国において中ロに対する‘侵略決議’が成立するはずもありません。国連決議なき状態での開戦ともなりますと、最悪の場合には、中ロ側から日本国からの先制攻撃と見なされ、日本国側の戦争責任が糾弾されかねないのです。

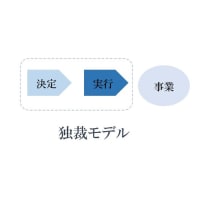

また、(3)や(4)である場合には、日本国は、同盟国によって裏切られる、あるいは、両国の‘共犯’の形となります。アメリカの単独犯行であった場合、米軍が国内に駐留し、講和条約発効後も日米合同委員会が設置されている現状にあって、日本国政府は、墜落原因について十分に捜査を実施できない可能性が高く、結局は、アメリカの犯行を不問に付すしかなくなるかもしれません。本来であれば、独立主権国家としてアメリカに対して宣戦布告すべき事態なのですが、これを黙認するとなりますと、アメリカの思惑通りに日本国政府は中国犯行説を採ることとなりましょう。上述した即時開戦のみならず、近い将来に台湾有事が発生した際にも、米軍の作戦にしっかりと組み込まれ、中国からのミサイル攻撃を甘受せざるを得なくなるかもしれません。日本国政府が‘共犯’であれば、この事態は言うまでもありません。

それでは、世界権力対全人類という三次元対立の場合では、どのような事態が予測されるのでしょうか。古来、戦争とは、領土や国益をめぐる国家間の対立に起因するとされてきました。このため、世界権力が背後にあって歴史を操り、陸上自衛隊ヘリコプターの墜落も世界支配向けた戦略の一環である場合には、二次元対立のような形での古典的な戦争は起きません。2001年9月11日に発生したアメリカの同時多発テロに際しても、アメリカは、テロを自国に対する軍事的な攻撃と見なし、集団的自衛権の発動対象としつつも、結局は、アフガニスタンという‘テロ支援国家’を当事国とした戦争とせざるを得ませんでした。テロ組織は非国家主体ですので、世界権力を相手に所謂‘テロとの戦い’を遂行せざるを得なくなるのです。

もっとも、現状における国際レベルでの司法解決手段としては、侵略犯罪の被告人として、世界権力の中枢に座している首謀者を国際刑事裁判所(ICC)に訴追するのが最もフォーマルな手続きとなりましょう(なお、世界権力による人口削減説が事実であれば、ジェノサイドや人道に対する罪も問うことに・・・)。ICCは、公人のみならず民間の個人(自然人)に対しても刑事責任を問えるからです。あるいは、国家レベルの対応として、日本国政府が、世界権力をテロ組織に認定し、刑法やテロ等準備罪等を含む自国の国内法を首謀者並びに実行者に対して域外適用するという対応もあり得ます。

国際法のICC規約であれ国内法の刑法であれ、何れの法的手続きにあっても、世界権力の首謀者や幹部等、並びに、攻撃の実行者や組織の所在を特定し、居住国に引き渡しを求める必要がありましょう。仮に、ダボス会議が開催されるスイスが首謀者の居住国であれは、同国に対して犯人の引き渡しを求めることになります。このケースでは、アフガニスタン戦争のように、居住国が引き渡しを拒絶した場合、戦争に発展する可能性もあります(つづく)。