机上で巡る信州の旅、今回は岐阜県の中津川市からスタートしまひょ。

人口約7万5千人の街で昔から木曽谷や伊那地方との繋がりの深い

宿場町として栄え、2027年には予定ですが建設中の

中央リニア新幹線の中津川駅が出来るとか言われてますね。

JR東海の名古屋駅から特急「しなの」で約50分ぐらいでしたかな。

快速電車なら名古屋駅から約1時間15分で到着しますんや。

(JR東海の快速電車ですれ違い) (2009年4月撮影)

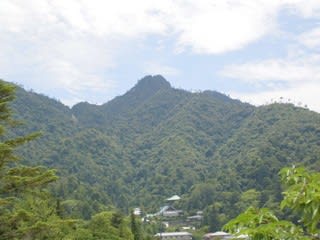

背景の山は岐阜県と長野県の境に聳える恵那山で標高が2191m。

中央アルプスの最南端で、この恵那山から西側になる西南日本では

2000mを越える山が存在しないことは知られていないかも?

近畿・中国・四国・九州には1990m以上の山がおまへんのや。

ズームアップしてみまひょかな。

(日本100名山の一つ 恵那山 標高2191m)(2009年4月撮影)

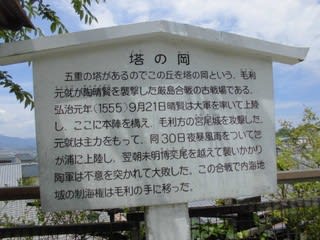

中世までは東山道(とうさんどう)と呼ぶ国道がここから神坂峠を越えて

伊那地方へ抜けてから諏訪方面へ向かっていたそうでっせ。

東山道の難所だったので江戸時代には木曽谷を通る中山道(なかせんどう)に

変更されたそうですが、現在は中央高速道が恵那山トンネルで抜けてまんねん。

恵那山の左手が神坂峠に成りますので、ここから約1000mほど高度を上げて

長い登坂車線を経て恵那山トンネル長さ(約8600m)を潜り抜けますんや。

現在も恵那山トンネルは危険物を搭載したトラックなどは通過できません。

中央高速道は恵那山トンネルを抜けて飯田市や伊那市の方へ北上してますんや。

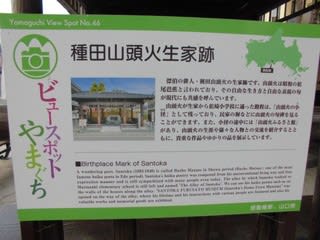

(中津川市の マンホールの蓋)(2011年3月撮影)

「おいでん祭」を描いた綺麗なデザインで風流踊りだそうですわ。

毎年の8月13日頃に催される伝統的な民俗舞踊のようですな。

栗きんとんの発祥の街としても有名になってますかな。

この中津川市を過ぎると信州の木曽谷に入ることになりまっせ。

岐阜県から長野県に入る訳で、関西や名古屋から信州に向かうには

鉄道ならJR中央本線で木曽谷を遡上することに成りますんや。

(JR東海 南木曽駅名標)(2009年4月撮影)

一つ手前の田立駅(ただちえき)からが長野県に入るようでした。

JR南木曽駅前から路線バスで妻籠宿や馬籠宿に入るルートのようですね。

途中下車しましたが何もない駅前ですぐに次の電車で再スタート。

鉄ちゃん爺やも昭和の時代に神坂峠でバスを降りて徒歩で

馬籠宿と妻籠宿を訪れましたが、当時はカメラはオリンパスの

36枚撮りのフイルム製でしたので画像では残ってまでへん。

(JR東海 普通電車の車内を撮影)

観光客は特急「しなの」で先を急ぐ訳で、車内は地元の方のみ。

鉄ちゃん爺やのような暇人は数えるばかりの2~3人でしたな。

のんびりと木曽川の流れを見ながらの良い車窓風景でっせ。

(JR中央本線 車内から撮影)

列車は標高290mの中津川駅から分水嶺の鳥居峠まで上り坂の連続。

画像の左側は木曽川の流れと中山道から名前を変えた国道19号線でっせ。

確か鳥居峠のトンネルが標高960mだから一寸した登山鉄道の気分でおます。

昔から鉄ちゃん爺やが信州へ向かうルートで大好きな車窓風景なんですわ。

横を走る国道19号線は道路の改良が進み危険物を積載したトラックで

中央道を通らなくても約1時間ぐらいの差で運行が出来ると聞いてますんや。

こちらは高速道路の使用料の節約にもなりまっしゃろ。

(JR中央本線 車窓から撮影)

木曽谷と言えばヒノキが有名で昔は貯木場があちこちに見られましたが

最近はトラック輸送に変わった関係でほとんど見かけられませんね。

(JR中央本線 車窓から撮影)

右手の遠くに見えるのは中央アルプスの木曽駒ヶ岳か空木岳のはず。

共に標高2900mクラスの名峰で山の向こうは伊那地方になりまぁ。

左手には木曽の御嶽山が一瞬だけ見えると書かれてますが、電車から

確認するのは難しく、鉄ちゃん爺やも観た記憶がおまへんのや。

(JR中央本線 車窓から撮影)

鳥居峠は太平洋と日本海の分水嶺になってますんで、太平洋へ流れる

木曽川からトンネルを抜けると日本海へ流れる奈良井川に変わりまっせ。

奈良井川は上高地から流れてきた梓川と合流し犀川となり北上し

善光寺平の川中島付近で千曲川に注ぎ最後は信濃川となりますんや。

鳥居峠のトンネルを抜けたJR奈良井駅で途中下車することにしまひょ。

この奈良井駅がJR東海で一番標高の高い駅で914mになるんだとか。

JR中央線では富士見駅という方が上回りますがこちらはJR東日本。

(JR中央本線 奈良井駅舎】(2009年4月撮影)

奈良井宿は江戸時代には中山道34番目の宿場町として木曽11宿では

「奈良井千軒」と呼ばれるほど賑わった宿場町だったそうでっせ。

中山道の宿場は東海道の宿場よりも2割ほど宿賃が安かったとの説。

それと川止めが無く距離は長いが江戸や京都への到着が狂わなかったとも。

江戸からやってきた旅人は鳥居峠の難所を控えて、ここで一泊すると

英気を養い鳥居峠(標高1197m)を越えて木曽福島へ向かったとか。

現在は標高930m付近から鳥居トンネルがあるので電車なら

ものの10分もしない内に通過できるんですけどね。

歩いて現在の鳥居峠を越えて薮野宿まで約8kmで3時間ぐらいだとか。

当時はもっと標高の高い峠だったので半日ぐらい掛ったのかも?

(JR中央本線 鳥居トンネル 奈良井側の出口)(2009年4月撮影)

(木曽の大橋 奈良井川に架かる観光用の橋)(2009年4月撮影)

木曽のヒノキを使って橋のモデルは岩国市の錦帯橋だとか。

橋の左手は国道19号線の道の駅「木曽の大橋」なんでっけど

当時は名前だけで何の設備もなし、冬場は橋の使用も禁止だったはず。

当時は駐車場と男女別トイレしかない道の駅でしたから。

あれから11年が経ってますので変わったかも知りまへん。

国道19号から橋を渡ると「奈良井宿」の街並みに入れますんでね。

(木曽の大橋から 奈良井川を撮影)

それでは奈良井宿の方を散策としますかな。

江戸時代の西暦1840年頃の街並みが残されているんだとか。

何度も大火に見舞われたけど天保時代の建物が残っているらしい。

現在は街並みが重要伝統的建造物群保存地区に指定されているとのこと。

(奈良井宿の 街並み)

(奈良井宿の カフェにて撮影)

当時はまだ自撮りが出来ませんでしたのでカフェのご主人に撮影を依頼。

ご主人もカメラのマニアで信州の雪山を写すのが好きだとの話でした。

(長野県木曽郡楢川村の マンホールの蓋) (現在は長野県塩尻市)

清流に住むイワナが描かれているようですが、現在は長野県塩尻市だとか。

木曽郡楢川村の方が江戸時代の面影を残す奈良井宿にはお似合いかも?

最近は上高地が松本市に編入されたり、鉄ちゃん爺やは首を傾げてますんや。

それでは再びJR奈良井駅に戻り旅を続けることにしまひょ。

(JR塩尻駅 駅名標) (2011年4月撮影)

(JR中央本線 塩尻駅舎) (2009年4月撮影)

この駅まで来るとJR東日本さんの管轄に変わりますんや。

だから中津川駅や名古屋駅から来た列車の乗務員さんは交代になりまぁ。

(JR中央本線 塩尻駅の連絡橋から撮影) (2009年4月撮影)

画像の左へカーブしているのが中央本線の新宿方面への線路でっせ。

右へカーブしているのが中央本線の名古屋方面への線路に成りまぁ。

そんな訳で塩尻駅から新宿駅方面はJR中央東線とも呼びますかな。

同じく塩尻駅から名古屋駅方向はJR中央西線と呼ぶことがおます。

同じ中央本線ですが西線と東線を繋ぐ電車は運行されてませんからね。

JR東日本さんとJR東海さんのライバル関係もおますんかな?

鉄ちゃん爺やもここでJR中央東線に乗り換えて先を急ぎまひょ。

(JR岡谷駅 駅名標) (2010年4月撮影)

現在は伊那地区へ向かうJR飯田線はここで乗り換えが便利かも。

JR飯田線は次回にしますので次の駅に向かいまひょ。

この駅を出ますと右手に諏訪湖が見えてきますんで、先ほどの

駅名標もそんな風景を表示しているようですわ。

(JR下諏訪駅 駅名標) (2009年4月撮影)

(JR中央本線 下諏訪駅舎)(2009年4月撮影)

ここは長野県諏訪郡下諏訪町と呼ぶ小さな町で人口も約1万9千人ほど。

お隣の岡谷市や同じく諏訪市に挟まれながらが合併もせずに頑張ってまぁ。

昔は中山道(なかせんどう)と甲州街道の分岐する宿場町として

江戸時代には賑わいを見せた町でもありますかな。

この町には諏訪大社の下社秋宮・同じく下社春宮が鎮座してますんや。

諏訪大社は上社が二つと下社が二つの四つが離れてお祀りされてますよ。

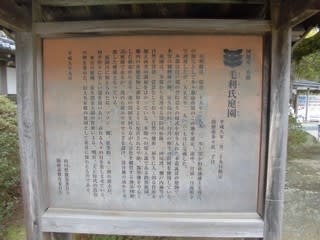

(諏訪大社 下社秋宮)(2009年4月撮影)

七年に一度(寅年・申年)に有名な御柱祭りが行われますよね。

実際は六年に一度なんですが、お祭りの年も含めて七年に一度と呼びまんねん。

毎年ながら死傷者が出る坂落としとよぶ荒行事で始まることで有名ですわな。

この上社と下社の御柱祭りは日時も異なり神事の内容も異なってますんや。

そんなことも関係して下社の町である下諏訪町は伝統と誇りを伝える為に

小さい街ながら合併を望まず今日まで来たように考えられますかな。

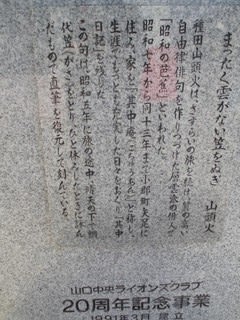

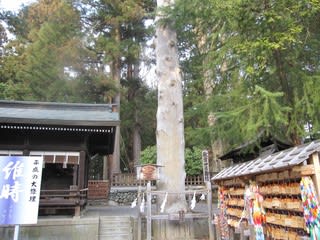

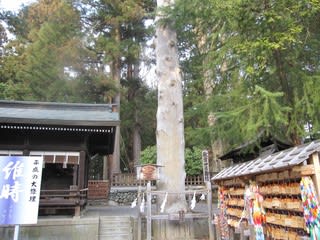

(諏訪大社 下社秋宮の 一の御柱)(2009年4月撮影)

この諏訪大社の秋宮の四方を守る4本と春宮の四方を守る4本 計8本を

山から切り出した大木で交換する神事が御柱祭りでっせ。

同じようにお隣の諏訪市と茅野市の管轄する諏訪大社の上社でも

8本の御柱を交換するのが、次は二年先の2022年4月になりまぁ。

(諏訪大社・下社秋宮で 夕方のお祈りをされる宮司さん)(2009年4月撮影)

(諏訪大社・下社秋宮の 拝殿)

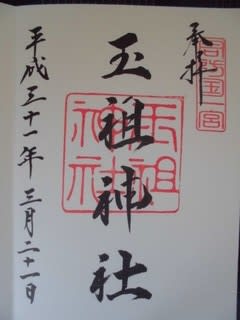

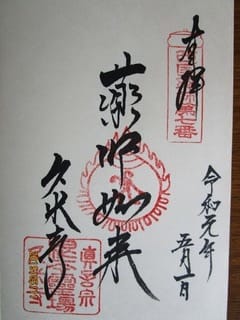

実は数年前から実行している六十余州の一之宮巡りとご朱印を当時はやってませんでした。

当時はお寺のご朱印だけでしたので神社のご朱印は考えが及びませんでしたね。

考えたら諏訪大社の四つの宮は信濃の国の一之宮になってますのや。

改めて次の機会を見つけて信濃の国を訪れることにしまひょ。

(諏訪大社 下社 御柱祭りの綱)(2009年4月撮影)

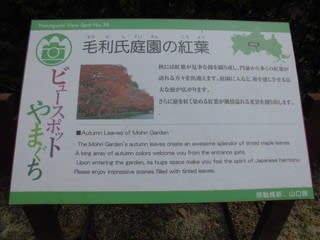

(長野県諏訪郡下諏訪町の マンホールの蓋)(2009年4月撮影)

つつじと桜が描かれているようですね。

それではJR下諏訪駅に戻り一駅だけですが次のJR上諏訪駅に向かいまっせ。

(JR中央本線の 車中より諏訪湖を撮影) (2009年4月撮影)

JR中央本線で諏訪湖を眺められるのは岡谷駅を発車してから上諏訪駅まで。

特に下諏訪駅を出たころは諏訪湖のすぐ側を走ることになりますんや。

(JR上諏訪駅 駅名標) (2010年4月撮影)

鉄ちゃん爺やが若い頃には国鉄の上諏訪駅構内に温泉がおましたんや。

現在は足湯だけになりましたが駅のホームは昔と変わってない感じですかな。

(諏訪湖側の 片倉館) (2009年4月撮影)

(諏訪湖畔の 間欠泉を撮影) (2009年4月撮影)

(諏訪湖の 遊覧船) (2009年4月撮影)

何せ11年前の画像ですから現在は新しい遊覧船に変わったかも知れまへんけど。

諏訪湖で名物に成っていた白鳥をデザインした遊覧船として運行されてました。

撮影したのは4月2日だったのでまだ冬場の係留中だったと記憶てますんや。

(諏訪湖畔から 沖の島を撮影) (2009年4月撮影)

(長野県諏訪市の マンホールの蓋) (2009年4月撮影)

諏訪市は人口が約4万8千人の諏訪湖を望む温泉と観光の街なんですよ。

描かれているのは市の花である「あやめ」のようでした。

鉄ちゃん爺やには昭和の60年頃に予約もせずに8月15日に息子と訪れ

ホテルが何処も満員でタクシーで塩尻市と松本市まで探し回りそれもダメ。

諦めて旅を中止し夜行の急行だった「ちくま」で帰阪したことがおました。

当時は予約などせずに駅前の観光案内所で当日でも宿泊が可能でしたんや。

何せ8月15日が有名な諏訪湖では花火大会の当日とは知りまへんでした。

そんな、のんびりした時代の旅が昭和の時代は当たり前でしたんや。

今回の机上での旅行はこれでお仕舞にしまひょ。

次回は2010年4月に見学した諏訪大社・上社の御柱祭りと

JR小海線からJR飯田線を巡る旅を紹介しまひょ。

ほんなら~ これで、さいなら~♪

人口約7万5千人の街で昔から木曽谷や伊那地方との繋がりの深い

宿場町として栄え、2027年には予定ですが建設中の

中央リニア新幹線の中津川駅が出来るとか言われてますね。

JR東海の名古屋駅から特急「しなの」で約50分ぐらいでしたかな。

快速電車なら名古屋駅から約1時間15分で到着しますんや。

(JR東海の快速電車ですれ違い) (2009年4月撮影)

背景の山は岐阜県と長野県の境に聳える恵那山で標高が2191m。

中央アルプスの最南端で、この恵那山から西側になる西南日本では

2000mを越える山が存在しないことは知られていないかも?

近畿・中国・四国・九州には1990m以上の山がおまへんのや。

ズームアップしてみまひょかな。

(日本100名山の一つ 恵那山 標高2191m)(2009年4月撮影)

中世までは東山道(とうさんどう)と呼ぶ国道がここから神坂峠を越えて

伊那地方へ抜けてから諏訪方面へ向かっていたそうでっせ。

東山道の難所だったので江戸時代には木曽谷を通る中山道(なかせんどう)に

変更されたそうですが、現在は中央高速道が恵那山トンネルで抜けてまんねん。

恵那山の左手が神坂峠に成りますので、ここから約1000mほど高度を上げて

長い登坂車線を経て恵那山トンネル長さ(約8600m)を潜り抜けますんや。

現在も恵那山トンネルは危険物を搭載したトラックなどは通過できません。

中央高速道は恵那山トンネルを抜けて飯田市や伊那市の方へ北上してますんや。

(中津川市の マンホールの蓋)(2011年3月撮影)

「おいでん祭」を描いた綺麗なデザインで風流踊りだそうですわ。

毎年の8月13日頃に催される伝統的な民俗舞踊のようですな。

栗きんとんの発祥の街としても有名になってますかな。

この中津川市を過ぎると信州の木曽谷に入ることになりまっせ。

岐阜県から長野県に入る訳で、関西や名古屋から信州に向かうには

鉄道ならJR中央本線で木曽谷を遡上することに成りますんや。

(JR東海 南木曽駅名標)(2009年4月撮影)

一つ手前の田立駅(ただちえき)からが長野県に入るようでした。

JR南木曽駅前から路線バスで妻籠宿や馬籠宿に入るルートのようですね。

途中下車しましたが何もない駅前ですぐに次の電車で再スタート。

鉄ちゃん爺やも昭和の時代に神坂峠でバスを降りて徒歩で

馬籠宿と妻籠宿を訪れましたが、当時はカメラはオリンパスの

36枚撮りのフイルム製でしたので画像では残ってまでへん。

(JR東海 普通電車の車内を撮影)

観光客は特急「しなの」で先を急ぐ訳で、車内は地元の方のみ。

鉄ちゃん爺やのような暇人は数えるばかりの2~3人でしたな。

のんびりと木曽川の流れを見ながらの良い車窓風景でっせ。

(JR中央本線 車内から撮影)

列車は標高290mの中津川駅から分水嶺の鳥居峠まで上り坂の連続。

画像の左側は木曽川の流れと中山道から名前を変えた国道19号線でっせ。

確か鳥居峠のトンネルが標高960mだから一寸した登山鉄道の気分でおます。

昔から鉄ちゃん爺やが信州へ向かうルートで大好きな車窓風景なんですわ。

横を走る国道19号線は道路の改良が進み危険物を積載したトラックで

中央道を通らなくても約1時間ぐらいの差で運行が出来ると聞いてますんや。

こちらは高速道路の使用料の節約にもなりまっしゃろ。

(JR中央本線 車窓から撮影)

木曽谷と言えばヒノキが有名で昔は貯木場があちこちに見られましたが

最近はトラック輸送に変わった関係でほとんど見かけられませんね。

(JR中央本線 車窓から撮影)

右手の遠くに見えるのは中央アルプスの木曽駒ヶ岳か空木岳のはず。

共に標高2900mクラスの名峰で山の向こうは伊那地方になりまぁ。

左手には木曽の御嶽山が一瞬だけ見えると書かれてますが、電車から

確認するのは難しく、鉄ちゃん爺やも観た記憶がおまへんのや。

(JR中央本線 車窓から撮影)

鳥居峠は太平洋と日本海の分水嶺になってますんで、太平洋へ流れる

木曽川からトンネルを抜けると日本海へ流れる奈良井川に変わりまっせ。

奈良井川は上高地から流れてきた梓川と合流し犀川となり北上し

善光寺平の川中島付近で千曲川に注ぎ最後は信濃川となりますんや。

鳥居峠のトンネルを抜けたJR奈良井駅で途中下車することにしまひょ。

この奈良井駅がJR東海で一番標高の高い駅で914mになるんだとか。

JR中央線では富士見駅という方が上回りますがこちらはJR東日本。

(JR中央本線 奈良井駅舎】(2009年4月撮影)

奈良井宿は江戸時代には中山道34番目の宿場町として木曽11宿では

「奈良井千軒」と呼ばれるほど賑わった宿場町だったそうでっせ。

中山道の宿場は東海道の宿場よりも2割ほど宿賃が安かったとの説。

それと川止めが無く距離は長いが江戸や京都への到着が狂わなかったとも。

江戸からやってきた旅人は鳥居峠の難所を控えて、ここで一泊すると

英気を養い鳥居峠(標高1197m)を越えて木曽福島へ向かったとか。

現在は標高930m付近から鳥居トンネルがあるので電車なら

ものの10分もしない内に通過できるんですけどね。

歩いて現在の鳥居峠を越えて薮野宿まで約8kmで3時間ぐらいだとか。

当時はもっと標高の高い峠だったので半日ぐらい掛ったのかも?

(JR中央本線 鳥居トンネル 奈良井側の出口)(2009年4月撮影)

(木曽の大橋 奈良井川に架かる観光用の橋)(2009年4月撮影)

木曽のヒノキを使って橋のモデルは岩国市の錦帯橋だとか。

橋の左手は国道19号線の道の駅「木曽の大橋」なんでっけど

当時は名前だけで何の設備もなし、冬場は橋の使用も禁止だったはず。

当時は駐車場と男女別トイレしかない道の駅でしたから。

あれから11年が経ってますので変わったかも知りまへん。

国道19号から橋を渡ると「奈良井宿」の街並みに入れますんでね。

(木曽の大橋から 奈良井川を撮影)

それでは奈良井宿の方を散策としますかな。

江戸時代の西暦1840年頃の街並みが残されているんだとか。

何度も大火に見舞われたけど天保時代の建物が残っているらしい。

現在は街並みが重要伝統的建造物群保存地区に指定されているとのこと。

(奈良井宿の 街並み)

(奈良井宿の カフェにて撮影)

当時はまだ自撮りが出来ませんでしたのでカフェのご主人に撮影を依頼。

ご主人もカメラのマニアで信州の雪山を写すのが好きだとの話でした。

(長野県木曽郡楢川村の マンホールの蓋) (現在は長野県塩尻市)

清流に住むイワナが描かれているようですが、現在は長野県塩尻市だとか。

木曽郡楢川村の方が江戸時代の面影を残す奈良井宿にはお似合いかも?

最近は上高地が松本市に編入されたり、鉄ちゃん爺やは首を傾げてますんや。

それでは再びJR奈良井駅に戻り旅を続けることにしまひょ。

(JR塩尻駅 駅名標) (2011年4月撮影)

(JR中央本線 塩尻駅舎) (2009年4月撮影)

この駅まで来るとJR東日本さんの管轄に変わりますんや。

だから中津川駅や名古屋駅から来た列車の乗務員さんは交代になりまぁ。

(JR中央本線 塩尻駅の連絡橋から撮影) (2009年4月撮影)

画像の左へカーブしているのが中央本線の新宿方面への線路でっせ。

右へカーブしているのが中央本線の名古屋方面への線路に成りまぁ。

そんな訳で塩尻駅から新宿駅方面はJR中央東線とも呼びますかな。

同じく塩尻駅から名古屋駅方向はJR中央西線と呼ぶことがおます。

同じ中央本線ですが西線と東線を繋ぐ電車は運行されてませんからね。

JR東日本さんとJR東海さんのライバル関係もおますんかな?

鉄ちゃん爺やもここでJR中央東線に乗り換えて先を急ぎまひょ。

(JR岡谷駅 駅名標) (2010年4月撮影)

現在は伊那地区へ向かうJR飯田線はここで乗り換えが便利かも。

JR飯田線は次回にしますので次の駅に向かいまひょ。

この駅を出ますと右手に諏訪湖が見えてきますんで、先ほどの

駅名標もそんな風景を表示しているようですわ。

(JR下諏訪駅 駅名標) (2009年4月撮影)

(JR中央本線 下諏訪駅舎)(2009年4月撮影)

ここは長野県諏訪郡下諏訪町と呼ぶ小さな町で人口も約1万9千人ほど。

お隣の岡谷市や同じく諏訪市に挟まれながらが合併もせずに頑張ってまぁ。

昔は中山道(なかせんどう)と甲州街道の分岐する宿場町として

江戸時代には賑わいを見せた町でもありますかな。

この町には諏訪大社の下社秋宮・同じく下社春宮が鎮座してますんや。

諏訪大社は上社が二つと下社が二つの四つが離れてお祀りされてますよ。

(諏訪大社 下社秋宮)(2009年4月撮影)

七年に一度(寅年・申年)に有名な御柱祭りが行われますよね。

実際は六年に一度なんですが、お祭りの年も含めて七年に一度と呼びまんねん。

毎年ながら死傷者が出る坂落としとよぶ荒行事で始まることで有名ですわな。

この上社と下社の御柱祭りは日時も異なり神事の内容も異なってますんや。

そんなことも関係して下社の町である下諏訪町は伝統と誇りを伝える為に

小さい街ながら合併を望まず今日まで来たように考えられますかな。

(諏訪大社 下社秋宮の 一の御柱)(2009年4月撮影)

この諏訪大社の秋宮の四方を守る4本と春宮の四方を守る4本 計8本を

山から切り出した大木で交換する神事が御柱祭りでっせ。

同じようにお隣の諏訪市と茅野市の管轄する諏訪大社の上社でも

8本の御柱を交換するのが、次は二年先の2022年4月になりまぁ。

(諏訪大社・下社秋宮で 夕方のお祈りをされる宮司さん)(2009年4月撮影)

(諏訪大社・下社秋宮の 拝殿)

実は数年前から実行している六十余州の一之宮巡りとご朱印を当時はやってませんでした。

当時はお寺のご朱印だけでしたので神社のご朱印は考えが及びませんでしたね。

考えたら諏訪大社の四つの宮は信濃の国の一之宮になってますのや。

改めて次の機会を見つけて信濃の国を訪れることにしまひょ。

(諏訪大社 下社 御柱祭りの綱)(2009年4月撮影)

(長野県諏訪郡下諏訪町の マンホールの蓋)(2009年4月撮影)

つつじと桜が描かれているようですね。

それではJR下諏訪駅に戻り一駅だけですが次のJR上諏訪駅に向かいまっせ。

(JR中央本線の 車中より諏訪湖を撮影) (2009年4月撮影)

JR中央本線で諏訪湖を眺められるのは岡谷駅を発車してから上諏訪駅まで。

特に下諏訪駅を出たころは諏訪湖のすぐ側を走ることになりますんや。

(JR上諏訪駅 駅名標) (2010年4月撮影)

鉄ちゃん爺やが若い頃には国鉄の上諏訪駅構内に温泉がおましたんや。

現在は足湯だけになりましたが駅のホームは昔と変わってない感じですかな。

(諏訪湖側の 片倉館) (2009年4月撮影)

(諏訪湖畔の 間欠泉を撮影) (2009年4月撮影)

(諏訪湖の 遊覧船) (2009年4月撮影)

何せ11年前の画像ですから現在は新しい遊覧船に変わったかも知れまへんけど。

諏訪湖で名物に成っていた白鳥をデザインした遊覧船として運行されてました。

撮影したのは4月2日だったのでまだ冬場の係留中だったと記憶てますんや。

(諏訪湖畔から 沖の島を撮影) (2009年4月撮影)

(長野県諏訪市の マンホールの蓋) (2009年4月撮影)

諏訪市は人口が約4万8千人の諏訪湖を望む温泉と観光の街なんですよ。

描かれているのは市の花である「あやめ」のようでした。

鉄ちゃん爺やには昭和の60年頃に予約もせずに8月15日に息子と訪れ

ホテルが何処も満員でタクシーで塩尻市と松本市まで探し回りそれもダメ。

諦めて旅を中止し夜行の急行だった「ちくま」で帰阪したことがおました。

当時は予約などせずに駅前の観光案内所で当日でも宿泊が可能でしたんや。

何せ8月15日が有名な諏訪湖では花火大会の当日とは知りまへんでした。

そんな、のんびりした時代の旅が昭和の時代は当たり前でしたんや。

今回の机上での旅行はこれでお仕舞にしまひょ。

次回は2010年4月に見学した諏訪大社・上社の御柱祭りと

JR小海線からJR飯田線を巡る旅を紹介しまひょ。

ほんなら~ これで、さいなら~♪