確か立石寺を知ったのは中学校時代だったかな?

「奥の細道」を教材にした国語の学習だったはず。、

松尾芭蕉の有名な俳句を覚えてから、何時かはその

立石寺を訪れてみようと、思いついてから約60年。

(立石寺 案内絵図)

(立石寺 山門)

ここで添乗員さんに入山券を貰ってスタートでっせ。

山門の手前でツアーの人々に入山券を渡してはりまぁ。

「奥の細道」の文章を想い出してみました。

「山形領に立石寺といふ山寺あり。

慈覚大師の開祖にして、こと清閑の地なり。

一見すべきよし、人々の勧むるに依て、尾花沢より取って返し、

その間七里ばかりなり、日いまだ暮れず。

ふもとの坊に宿借りおきて、山上の堂に登る。」

松尾芭蕉は、本来なら立石寺に立ち寄る予定は無かったとか。

でも、鈴木清風などが勧めるので行ってみようかと

こんな感じの文章で、「奥の細道」は書かれてるようでんな。。

(芭蕉翁の ブロンズ像)

(同行した 曾良のブロンズ像)

ここは観光用に設けられた芭蕉翁の撮影スポット。

松尾芭蕉の座っている、ブロンズ像は珍しいはず?

ここまでは、石段も険しくなく誰でも来れる地点でんな。

もう少し石段を登った地点が、芭蕉の句の短冊を埋めた

本来の場所だとされてまんねんで。

「閑さや 岩にしみ入る 蝉の声」 松尾芭蕉

(芭蕉翁 せみ塚)

文字が風雪に耐えたのか、かすかにしか読めまへんな。

芭蕉翁が立石寺を訪れたのは1689年(元禄2年)

旧暦の5月27日で、新暦では7月13日になりまんねんで。

山形では7月13日には油蝉やニイニイ蝉はまだ鳴かないとか。

確かに、今年の我が家でクマ蝉が初めて鳴いたのも7月20日頃。

芭蕉翁が詠んだ有名な俳句の蝉は、春蝉だったのかしら?

鉄ちゃん爺やとしては、疑問を感じながらも石段に挑戦!

そんな訳か、この日、蝉の声は一つも聞こえまへんでした。

(立石寺境内の 石段)

そろそろ石段が急になってきましたで。

なにせ奥之院までは、急な石段が1015段だとか。

飲み友達のN君がリタイヤしたと、聞き及ぶ仁王門ですわ。

(立石寺 仁王門)

ネットではこの仁王門で約650段とかの書き込み。

この仁王門に到達しても、前を眺めたら険しい石段が。

胸突き八丁で奥之院もまだ見えず、苦しい処ですわ。

この辺りで、早くも息切れを起こす年配者が続出。

鉄ちゃん爺やは無事に通過して、奥之院を目指しまっせ。

(立石寺 仁王門を通過)

登りは出来るだけ写真を撮るのは控え、石段に専念。

足を痛める前なら、そんなに苦はならない石段の感じ。

でも現在の鉄ちゃん爺やには、限界に近い急な登りですわ。

(立石寺 開山堂 & 納経堂)

(立石寺 納経堂)

立石寺に残る一番古い建物がこの納経堂なんだって。

開山堂の横から、巻くように右手の岩を登ると、五大堂だっせ。

(立石寺 五大堂)

立石寺のパンフレットにも、必ず出てくる観光スポット。

舞台造りが山腹から、はみ出したような建築物でんな。

五大明王をお祀りしたお堂だから、五大堂と呼ぶんだとか。

「松島」にもこれと似た、五大堂とか呼ぶ建物が在ったはず?

ここから下界を見下ろすと、登ってきた疲れなどは

一気に収まり、立石寺に辿り着いたという雰囲気でっかな。

ここで休憩を兼ねて、見晴らしを堪能させてもらいまひょ。

(立石寺 五大堂にて撮影)

自撮りしてたら、大学生とも思える方が代わって

写しましょうか! と親切に呼びかけてくれました。

お言葉に甘えて、写して貰った画像がこれでおます。

(立石寺 五大堂から JR山寺駅を眺める)

画像を右手に山越えして進むと仙台市の方角になりますんや。

JR仙山線と呼ばれる仙台と山形を結ぶ鉄道でっせ。

手前の石谷川を挟んで立石寺の門前町も見えてまぁ。

(立石寺 五大堂から山形市内方向を撮影)

石谷川を下っていくと、最上川の本流にに注ぐようですわ。

山形市内は山を挟んで10kmぐらい離れてまっしゃろか。

前方の山並みの左手に、山形市の中心街がおますんや。

(立石寺 開山堂から 奥の院方向を撮影)

画像に写っているお堂は中性院と呼ぶ立石寺の塔頭のはず。

ここから奥之院までは、もう少し石段を登りますんや。

(最上義光公の御霊屋=おたまや)

現在まで残る立石寺のお堂の大半は、この最上義光公が

慶長年間に再建された物と伝わってますんや。

関ヶ原の戦いの後は現在の山形県を一括して

統治をした大名だったようですわ。

ここまで辿り着いたら、奥之院は目の前でっせ。

(立石寺 奥之院の標識)

何とか~ 奥之院まで頑張れたようですわ。

此処から15段登れば、立石寺の奥之院でおます。

(奥之院の 妙法堂 & 大佛殿)

向かって左側が大佛殿で、右側が立石寺・奥之院で妙法堂と云いまぁ。

五大堂のイメージが強烈なので、奥之院はやや影が薄い感じも。

ここまで登ってこないと、ご利益は得られないのかしら?

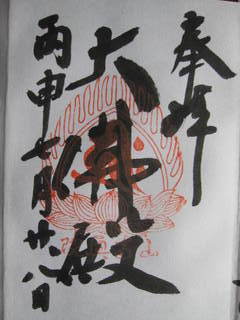

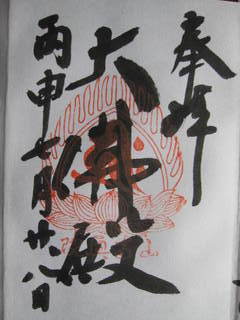

(奥之院 妙法堂 & 大佛殿 ご朱印)

(奥之院 大佛殿)

(奥之院 妙法堂の前で 記念撮影)

(奥之院 大佛殿)

これで立石寺の参拝が無事に終了となりましたんや。

下山する前に奥之院を背景に、自分撮りで写して置きまひょ。

(立石寺 奥之院と自分撮り)

(下山途中で 開山堂と納経堂を望む)

やはり、下りは早くなりますな、登る人の苦労を

励ましながら、こちらは自然と足が進みまんねん。

(立石寺 下山中の石段)

これから登る皆さん方、まだ半分も来てまへんで。

気を付けて、参拝してくださいよ~🎵

登るときにはパスした弥陀洞を写してみましたんや。

(弥陀洞=みだほら)

凝灰岩の岩肌を削って造られてる感じでんな。

修行者などの遺骨が洞窟に埋葬されているんだって。

(立石寺 下山道の標識)

登りにパスした根本中堂と日枝神社でご朱印をもらいまひょ。

日枝神社は神仏習合時代には立石寺の、護り神さまでしたんや。

(山王日枝神社の 拝殿)

(山王日枝神社の ご朱印)

(立石寺の本堂 根本中堂)

(立石寺 根本中堂の ご朱印)

このお堂は1356年(延文元年)に再建されたそうで

その際に、比叡山・延暦寺から法灯が送られて、現在まで

輝きを守り続けているんだそうですわ。

織田信長により、比叡山・延暦寺が焼き討ちで全焼した際には

再建された本堂に、ここから法灯を延暦寺に送り届けたとか。

ご本尊は薬師如来さんで、立石寺の本堂とされてますんや。

登山口の近くに在るので、奥之院にお詣りせず、ここ本堂で

立石寺に参詣したと考える方も、居られるでしょうな。

(立石寺 登山口)

ご朱印を、四か所も頂いたので集合時間の5分前でした。

観光バスの駐車場の前で、マンホールの蓋を発見!

記念にと発車を1分だけ待って貰って急いでの撮影。

(山形市の マンホールの蓋)

あまりセンスが良いようには思わないし、地味な感じ。

この日の宿「かみのやま温泉」に向かいましたんや。

(バスの車中より 立石寺の山頂を撮影)

今日は、これでお仕舞にしまっさ。

次回は、かみのやま温泉から出羽三山を紹介しまひょ。

ほんなら、これで、さいなら~🎵

「奥の細道」を教材にした国語の学習だったはず。、

松尾芭蕉の有名な俳句を覚えてから、何時かはその

立石寺を訪れてみようと、思いついてから約60年。

(立石寺 案内絵図)

(立石寺 山門)

ここで添乗員さんに入山券を貰ってスタートでっせ。

山門の手前でツアーの人々に入山券を渡してはりまぁ。

「奥の細道」の文章を想い出してみました。

「山形領に立石寺といふ山寺あり。

慈覚大師の開祖にして、こと清閑の地なり。

一見すべきよし、人々の勧むるに依て、尾花沢より取って返し、

その間七里ばかりなり、日いまだ暮れず。

ふもとの坊に宿借りおきて、山上の堂に登る。」

松尾芭蕉は、本来なら立石寺に立ち寄る予定は無かったとか。

でも、鈴木清風などが勧めるので行ってみようかと

こんな感じの文章で、「奥の細道」は書かれてるようでんな。。

(芭蕉翁の ブロンズ像)

(同行した 曾良のブロンズ像)

ここは観光用に設けられた芭蕉翁の撮影スポット。

松尾芭蕉の座っている、ブロンズ像は珍しいはず?

ここまでは、石段も険しくなく誰でも来れる地点でんな。

もう少し石段を登った地点が、芭蕉の句の短冊を埋めた

本来の場所だとされてまんねんで。

「閑さや 岩にしみ入る 蝉の声」 松尾芭蕉

(芭蕉翁 せみ塚)

文字が風雪に耐えたのか、かすかにしか読めまへんな。

芭蕉翁が立石寺を訪れたのは1689年(元禄2年)

旧暦の5月27日で、新暦では7月13日になりまんねんで。

山形では7月13日には油蝉やニイニイ蝉はまだ鳴かないとか。

確かに、今年の我が家でクマ蝉が初めて鳴いたのも7月20日頃。

芭蕉翁が詠んだ有名な俳句の蝉は、春蝉だったのかしら?

鉄ちゃん爺やとしては、疑問を感じながらも石段に挑戦!

そんな訳か、この日、蝉の声は一つも聞こえまへんでした。

(立石寺境内の 石段)

そろそろ石段が急になってきましたで。

なにせ奥之院までは、急な石段が1015段だとか。

飲み友達のN君がリタイヤしたと、聞き及ぶ仁王門ですわ。

(立石寺 仁王門)

ネットではこの仁王門で約650段とかの書き込み。

この仁王門に到達しても、前を眺めたら険しい石段が。

胸突き八丁で奥之院もまだ見えず、苦しい処ですわ。

この辺りで、早くも息切れを起こす年配者が続出。

鉄ちゃん爺やは無事に通過して、奥之院を目指しまっせ。

(立石寺 仁王門を通過)

登りは出来るだけ写真を撮るのは控え、石段に専念。

足を痛める前なら、そんなに苦はならない石段の感じ。

でも現在の鉄ちゃん爺やには、限界に近い急な登りですわ。

(立石寺 開山堂 & 納経堂)

(立石寺 納経堂)

立石寺に残る一番古い建物がこの納経堂なんだって。

開山堂の横から、巻くように右手の岩を登ると、五大堂だっせ。

(立石寺 五大堂)

立石寺のパンフレットにも、必ず出てくる観光スポット。

舞台造りが山腹から、はみ出したような建築物でんな。

五大明王をお祀りしたお堂だから、五大堂と呼ぶんだとか。

「松島」にもこれと似た、五大堂とか呼ぶ建物が在ったはず?

ここから下界を見下ろすと、登ってきた疲れなどは

一気に収まり、立石寺に辿り着いたという雰囲気でっかな。

ここで休憩を兼ねて、見晴らしを堪能させてもらいまひょ。

(立石寺 五大堂にて撮影)

自撮りしてたら、大学生とも思える方が代わって

写しましょうか! と親切に呼びかけてくれました。

お言葉に甘えて、写して貰った画像がこれでおます。

(立石寺 五大堂から JR山寺駅を眺める)

画像を右手に山越えして進むと仙台市の方角になりますんや。

JR仙山線と呼ばれる仙台と山形を結ぶ鉄道でっせ。

手前の石谷川を挟んで立石寺の門前町も見えてまぁ。

(立石寺 五大堂から山形市内方向を撮影)

石谷川を下っていくと、最上川の本流にに注ぐようですわ。

山形市内は山を挟んで10kmぐらい離れてまっしゃろか。

前方の山並みの左手に、山形市の中心街がおますんや。

(立石寺 開山堂から 奥の院方向を撮影)

画像に写っているお堂は中性院と呼ぶ立石寺の塔頭のはず。

ここから奥之院までは、もう少し石段を登りますんや。

(最上義光公の御霊屋=おたまや)

現在まで残る立石寺のお堂の大半は、この最上義光公が

慶長年間に再建された物と伝わってますんや。

関ヶ原の戦いの後は現在の山形県を一括して

統治をした大名だったようですわ。

ここまで辿り着いたら、奥之院は目の前でっせ。

(立石寺 奥之院の標識)

何とか~ 奥之院まで頑張れたようですわ。

此処から15段登れば、立石寺の奥之院でおます。

(奥之院の 妙法堂 & 大佛殿)

向かって左側が大佛殿で、右側が立石寺・奥之院で妙法堂と云いまぁ。

五大堂のイメージが強烈なので、奥之院はやや影が薄い感じも。

ここまで登ってこないと、ご利益は得られないのかしら?

(奥之院 妙法堂 & 大佛殿 ご朱印)

(奥之院 大佛殿)

(奥之院 妙法堂の前で 記念撮影)

(奥之院 大佛殿)

これで立石寺の参拝が無事に終了となりましたんや。

下山する前に奥之院を背景に、自分撮りで写して置きまひょ。

(立石寺 奥之院と自分撮り)

(下山途中で 開山堂と納経堂を望む)

やはり、下りは早くなりますな、登る人の苦労を

励ましながら、こちらは自然と足が進みまんねん。

(立石寺 下山中の石段)

これから登る皆さん方、まだ半分も来てまへんで。

気を付けて、参拝してくださいよ~🎵

登るときにはパスした弥陀洞を写してみましたんや。

(弥陀洞=みだほら)

凝灰岩の岩肌を削って造られてる感じでんな。

修行者などの遺骨が洞窟に埋葬されているんだって。

(立石寺 下山道の標識)

登りにパスした根本中堂と日枝神社でご朱印をもらいまひょ。

日枝神社は神仏習合時代には立石寺の、護り神さまでしたんや。

(山王日枝神社の 拝殿)

(山王日枝神社の ご朱印)

(立石寺の本堂 根本中堂)

(立石寺 根本中堂の ご朱印)

このお堂は1356年(延文元年)に再建されたそうで

その際に、比叡山・延暦寺から法灯が送られて、現在まで

輝きを守り続けているんだそうですわ。

織田信長により、比叡山・延暦寺が焼き討ちで全焼した際には

再建された本堂に、ここから法灯を延暦寺に送り届けたとか。

ご本尊は薬師如来さんで、立石寺の本堂とされてますんや。

登山口の近くに在るので、奥之院にお詣りせず、ここ本堂で

立石寺に参詣したと考える方も、居られるでしょうな。

(立石寺 登山口)

ご朱印を、四か所も頂いたので集合時間の5分前でした。

観光バスの駐車場の前で、マンホールの蓋を発見!

記念にと発車を1分だけ待って貰って急いでの撮影。

(山形市の マンホールの蓋)

あまりセンスが良いようには思わないし、地味な感じ。

この日の宿「かみのやま温泉」に向かいましたんや。

(バスの車中より 立石寺の山頂を撮影)

今日は、これでお仕舞にしまっさ。

次回は、かみのやま温泉から出羽三山を紹介しまひょ。

ほんなら、これで、さいなら~🎵