この日は備後の一之宮を訪ねるのが目的で

広島駅から新幹線で福山駅へ向かいまんねん。

片道を新幹線にしないと一寸キツイ感じでしたな。

(広島駅に到着の 新幹線 N700系)

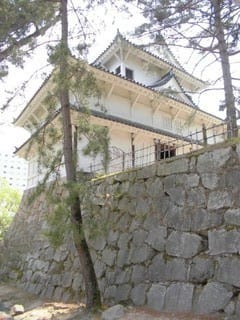

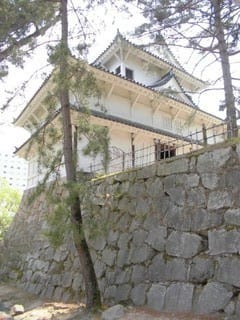

まずは新幹線・福山駅のホームから伏見櫓を撮影。

新幹線から見えるお城としてはもっとも近いかな?

国宝だった天守閣は昭和20年8月の空襲で焼失し

戦後になってから、再建されてますんや。

この伏見櫓は奇跡的に戦災を免れた当時のままだとか。

(福山城の 伏見櫓を撮影)

広島県の福山市は人口は約46万人で広島市に次ぐ

県下では二番目に大きな都会なんですわ。

この福山市を語る時には水野勝成というお方が

重要なキイを占めていると考えますんや。

水野勝成(みずのかつなり)は徳川家康公の

母方の従兄弟に当たる方なんでっせ。

お年は21歳も年下なので親子に近い存在でっけど。

(福山城への 登り坂)

この方が1619年(元和5年)に備後の国で10万石の

大名として神辺城に入られたんですが、神辺城は中世に

何度も落城し、かつ瀬戸内海からも遠い場所でしたんや。

新しいお城を造ることで各地を巡って決心したのが

「蝙蝠山=こうもりやま」で「福」に通ずるとのことで

「福山」という地名と、お城の名前を決められたんだとか。

1619年と言えば既に徳川家康公は亡くなっておられて

世は二代将軍・徳川秀忠公の時代に移ってましたんや。

(再建された 福山城の天守閣)

五層と地下1階の見事な天守閣には以前から驚いてました。

五層の天守閣は30万石を超える大名にしか許可されず

普通なら三層の天守閣が相応しいんでっせ。

失礼ながら、たった10万石の大名なのに武家諸法度では

三層の天守閣しか認められないはず、多いな疑問でしたんや。

(福山城 天守閣)

これには徳川秀忠公の意思が秘められていたとの説。

御三家の紀州藩や水戸藩ですら五層の天守閣は認められず

いくら徳川家康公の従兄弟にあたる方と言えども

破格な待遇で、福山城が造られたのには驚きでんがな。

実は、ここ福山は西に広島藩の浅野家が、東には岡山藩の

池田家が控えており、いつ徳川に反旗を翻すかもわからない。

そこで両方に睨みを利かすには「鬼日向」の呼び名を持つ

水野勝成を据えるのが一番だと考えたようでんな。

徳川譜代・水野勝成の為に立派な城を造れと命じたのかも。

(重要文化財 伏見櫓)

普通ならこの伏見櫓が福山城の天守閣になったとしても

当時の規則では、不思議じゃなかったんでっせ。

(伏見櫓&筋鉄御門の 説明書き)

(重要文化財 筋鉄御門=すじがねごもん)

徳川秀忠公の命により伏見櫓と筋鉄御門(すじがねごもん)は

京都の伏見城から取り壊して、ここ福山城へ移設されたんだって。

万一に備えて、櫓や門が福山城には多く造られたそうですわ。

西国大名が謀反を起こした際には、福山城が第一の砦となり

瀬戸内海や西国街道から援軍を送るという構えでしょうな。

この二つは戦前は天守閣や月見櫓などを含めて国宝だったが

天守閣が空襲で焼失して、戦後は重要文化財に留まっているとも。

(本丸広場 伏見お湯殿跡)

ここには昭和20年の空襲で焼失するまでは、これも

伏見城から移設した「伏見お湯殿」が在ったそうですわ。

現在は一帯が福山城公園となってますんや。

(福山城の石垣)

蛇足ながら水野勝成さんは徳川家康公の従兄弟さんなのに

一時はたったの17石しかもらえない下級武士を経験し

鉄ちゃん爺やが調べた限りでも、10人以上の主君を変え

当時としては珍しい経歴をお持ちなんですわ。

水野忠重・徳川家康・織田信長・織田信雄・豊臣秀吉

小西行長・黒田孝高・三村親成・加藤清正・徳川秀忠

これは父親である水野忠重が「奉公構え」と呼ぶ他家への

仕官を認めなかったので諸国を転々としたんだって。

正室は備中の成羽城の三村親成の元に居た時に長男を得て

後に福山藩の二代藩主になった水野勝俊だったとか。

後に三村親成は福山藩の家老として恩に報いたとの話も。

この下積みの時代に水野勝成は、備後や備中をよく歩き

後の福山藩を起こす際には、参考になったんでしょうな。

(福山城 鐘櫓)

日向守(ひゅうがのかみ)に就任する際も、明智光秀の

官職でだれも望まなかったのを、気にもしなかったとも。

大坂夏の陣では「鬼日向」と恐れられ、大和口から進軍する

3万5千人の先鋒大将として活躍されたと記されてまぁ。

大坂夏の陣では松平忠明(家康公の外孫)に次ぐ功績で

大阪城の桜門に一番乗りを果たしたんだとか。

でも徳川家康公は、大将が先頭に成って大坂城に入るのを

嫌って大坂夏の陣の功績を評価せず、恩賞もなかったとか。

「将であるから 昔のように自ら先頭に立って

戦ってはならない」 と強く命じていた結果だとか。

徳川秀忠公が水野勝成を兄のように慕い、家康公が隠居後に

10万石を与えると約束したとも言われてるようでっせ。

その約束が備後の福山藩10万石と成ったんでしょうな。

(福山城跡の 石碑)

逆に関ヶ原の戦いで敗れて、大坂の堺を引き回されていた

小西行長に出会い、昔の主君に対して所持していた

編み笠をかぶせてやり、礼をつくしたとの伝説もおますんや。

現在でも水野勝成さんは福山周辺の市民から慕われていて

幕末に活躍した阿部家の方が、統治が長いにもかかわらず

水野勝成が福山市を発展させた偉大な人との考えなんだとか。

(JR福山駅 南側を撮影)

(舟入・二重櫓台 説明書き)

現在のJR福山駅を含めて南側の一帯は昔の外濠や

二の丸で、瀬戸内海とも運河でお城と繋がっていたとか。

鉄ちゃん爺やが現役時代に大阪から日帰りの出張で

何度かタクシーを拾っていた頃とは、風景が

昔とすっかり変わってしまってますので記憶もなし。

もっと地方都市で駅前も狭かったような記憶でっけど。

(100万本のバラの町 福山)

(駅ビルで コヒータイム)

(JR福山駅 改札口)

何となく新幹線のホムから改札口の付近は

昭和の時代に、鉄ちゃん爺やが訪れていた当時の

面影が残ってい居るようにも感じますんやけど。

(115系 JR西日本 郊外型電車)

最後に江戸の旗本で乱暴者で有名な水野十郎左衛門は

水野勝成さんの、お孫さんに当たるようでっせ。

幕府も水野勝成公がまだ健在で,大切な水野家なので

乱暴者の水野十郎左衛門を処罰できなかったとか。

徳川家康公の母方の実家が、この水野家ですからね。

1651年(慶安4年)水野勝成が亡くなった後に

処分が決まり、確か切腹に成ったんでしたかな?

今日はこれにてお仕舞にさせて頂きまひょ。

次回は備後の国・一之宮である吉備津神社などを

紹介させてもらいまっさ。

ほんなら、これで、さいなら~🎵

広島駅から新幹線で福山駅へ向かいまんねん。

片道を新幹線にしないと一寸キツイ感じでしたな。

(広島駅に到着の 新幹線 N700系)

まずは新幹線・福山駅のホームから伏見櫓を撮影。

新幹線から見えるお城としてはもっとも近いかな?

国宝だった天守閣は昭和20年8月の空襲で焼失し

戦後になってから、再建されてますんや。

この伏見櫓は奇跡的に戦災を免れた当時のままだとか。

(福山城の 伏見櫓を撮影)

広島県の福山市は人口は約46万人で広島市に次ぐ

県下では二番目に大きな都会なんですわ。

この福山市を語る時には水野勝成というお方が

重要なキイを占めていると考えますんや。

水野勝成(みずのかつなり)は徳川家康公の

母方の従兄弟に当たる方なんでっせ。

お年は21歳も年下なので親子に近い存在でっけど。

(福山城への 登り坂)

この方が1619年(元和5年)に備後の国で10万石の

大名として神辺城に入られたんですが、神辺城は中世に

何度も落城し、かつ瀬戸内海からも遠い場所でしたんや。

新しいお城を造ることで各地を巡って決心したのが

「蝙蝠山=こうもりやま」で「福」に通ずるとのことで

「福山」という地名と、お城の名前を決められたんだとか。

1619年と言えば既に徳川家康公は亡くなっておられて

世は二代将軍・徳川秀忠公の時代に移ってましたんや。

(再建された 福山城の天守閣)

五層と地下1階の見事な天守閣には以前から驚いてました。

五層の天守閣は30万石を超える大名にしか許可されず

普通なら三層の天守閣が相応しいんでっせ。

失礼ながら、たった10万石の大名なのに武家諸法度では

三層の天守閣しか認められないはず、多いな疑問でしたんや。

(福山城 天守閣)

これには徳川秀忠公の意思が秘められていたとの説。

御三家の紀州藩や水戸藩ですら五層の天守閣は認められず

いくら徳川家康公の従兄弟にあたる方と言えども

破格な待遇で、福山城が造られたのには驚きでんがな。

実は、ここ福山は西に広島藩の浅野家が、東には岡山藩の

池田家が控えており、いつ徳川に反旗を翻すかもわからない。

そこで両方に睨みを利かすには「鬼日向」の呼び名を持つ

水野勝成を据えるのが一番だと考えたようでんな。

徳川譜代・水野勝成の為に立派な城を造れと命じたのかも。

(重要文化財 伏見櫓)

普通ならこの伏見櫓が福山城の天守閣になったとしても

当時の規則では、不思議じゃなかったんでっせ。

(伏見櫓&筋鉄御門の 説明書き)

(重要文化財 筋鉄御門=すじがねごもん)

徳川秀忠公の命により伏見櫓と筋鉄御門(すじがねごもん)は

京都の伏見城から取り壊して、ここ福山城へ移設されたんだって。

万一に備えて、櫓や門が福山城には多く造られたそうですわ。

西国大名が謀反を起こした際には、福山城が第一の砦となり

瀬戸内海や西国街道から援軍を送るという構えでしょうな。

この二つは戦前は天守閣や月見櫓などを含めて国宝だったが

天守閣が空襲で焼失して、戦後は重要文化財に留まっているとも。

(本丸広場 伏見お湯殿跡)

ここには昭和20年の空襲で焼失するまでは、これも

伏見城から移設した「伏見お湯殿」が在ったそうですわ。

現在は一帯が福山城公園となってますんや。

(福山城の石垣)

蛇足ながら水野勝成さんは徳川家康公の従兄弟さんなのに

一時はたったの17石しかもらえない下級武士を経験し

鉄ちゃん爺やが調べた限りでも、10人以上の主君を変え

当時としては珍しい経歴をお持ちなんですわ。

水野忠重・徳川家康・織田信長・織田信雄・豊臣秀吉

小西行長・黒田孝高・三村親成・加藤清正・徳川秀忠

これは父親である水野忠重が「奉公構え」と呼ぶ他家への

仕官を認めなかったので諸国を転々としたんだって。

正室は備中の成羽城の三村親成の元に居た時に長男を得て

後に福山藩の二代藩主になった水野勝俊だったとか。

後に三村親成は福山藩の家老として恩に報いたとの話も。

この下積みの時代に水野勝成は、備後や備中をよく歩き

後の福山藩を起こす際には、参考になったんでしょうな。

(福山城 鐘櫓)

日向守(ひゅうがのかみ)に就任する際も、明智光秀の

官職でだれも望まなかったのを、気にもしなかったとも。

大坂夏の陣では「鬼日向」と恐れられ、大和口から進軍する

3万5千人の先鋒大将として活躍されたと記されてまぁ。

大坂夏の陣では松平忠明(家康公の外孫)に次ぐ功績で

大阪城の桜門に一番乗りを果たしたんだとか。

でも徳川家康公は、大将が先頭に成って大坂城に入るのを

嫌って大坂夏の陣の功績を評価せず、恩賞もなかったとか。

「将であるから 昔のように自ら先頭に立って

戦ってはならない」 と強く命じていた結果だとか。

徳川秀忠公が水野勝成を兄のように慕い、家康公が隠居後に

10万石を与えると約束したとも言われてるようでっせ。

その約束が備後の福山藩10万石と成ったんでしょうな。

(福山城跡の 石碑)

逆に関ヶ原の戦いで敗れて、大坂の堺を引き回されていた

小西行長に出会い、昔の主君に対して所持していた

編み笠をかぶせてやり、礼をつくしたとの伝説もおますんや。

現在でも水野勝成さんは福山周辺の市民から慕われていて

幕末に活躍した阿部家の方が、統治が長いにもかかわらず

水野勝成が福山市を発展させた偉大な人との考えなんだとか。

(JR福山駅 南側を撮影)

(舟入・二重櫓台 説明書き)

現在のJR福山駅を含めて南側の一帯は昔の外濠や

二の丸で、瀬戸内海とも運河でお城と繋がっていたとか。

鉄ちゃん爺やが現役時代に大阪から日帰りの出張で

何度かタクシーを拾っていた頃とは、風景が

昔とすっかり変わってしまってますので記憶もなし。

もっと地方都市で駅前も狭かったような記憶でっけど。

(100万本のバラの町 福山)

(駅ビルで コヒータイム)

(JR福山駅 改札口)

何となく新幹線のホムから改札口の付近は

昭和の時代に、鉄ちゃん爺やが訪れていた当時の

面影が残ってい居るようにも感じますんやけど。

(115系 JR西日本 郊外型電車)

最後に江戸の旗本で乱暴者で有名な水野十郎左衛門は

水野勝成さんの、お孫さんに当たるようでっせ。

幕府も水野勝成公がまだ健在で,大切な水野家なので

乱暴者の水野十郎左衛門を処罰できなかったとか。

徳川家康公の母方の実家が、この水野家ですからね。

1651年(慶安4年)水野勝成が亡くなった後に

処分が決まり、確か切腹に成ったんでしたかな?

今日はこれにてお仕舞にさせて頂きまひょ。

次回は備後の国・一之宮である吉備津神社などを

紹介させてもらいまっさ。

ほんなら、これで、さいなら~🎵