新型コロナ禍で遠出のお花見は出来まへんわな。

地元の石川桜づつみを自転車で走ってみました。

大阪も桜は散り始めましたが、この画像は5日前の物でおます。

(石川桜づつみの桜)

(石川桜づつみの 標識)

石川は一級河川である大和川水系では最大の支流で

河内長野市や千早赤阪村からの小河川を合わせて

この辺りでは川幅が約160mぐらいに広がってますんや。

この桜づつみから約2kmぐらい下流で奈良県から流れてきた

大和川と合流し現在は堺市と大阪市の境界を経て大阪湾へ。

昔は大坂城の方へ流れてたそうですが江戸時代に堺市の方へ

人工的に付け替えられたんだそうですわ。

取り合えずは石川の桜づつみをご覧くださいね。

(石川桜づつみの 桜並木)

(大乗川が石川に合流する地点)

大乗川は高台にある我が家の西側を流れ、ここで石川と合流しまんねん。

江戸時代までは大乗川はもっと北へ流れて平野川と合流して

大坂城の東側から大川へ注いでいたんだそうですわ。

江戸時代の宝永年間に大和川の付け替え工事の際に流れを変えて

石川に注ぐようにしたと郷土史には記されてまんねんで。

(大乗川の流れ)

現在の石川は上流にダムが出来て流れは殆ど観れないぐらい

でも江戸時代には堂々たる大河であったと考えられまぁ。

江戸時代には剣先船が大坂からここまで遡上し河内の国古市村で

小さい船に積み替えてさらに富田林村や河内長野村まで運ばれたとか。

鉄ちゃん爺やが引っ越してきた昭和40年代には銀屋さんと呼ぶ

旧家の壁は剣先船の船板ではめ込まれてましたんや。

残念ながら平成の初め頃に改築され無くなってしまいました。

江戸時代には河内木綿や菜種油などが大坂へ向けて積み出され

ここ古市村は物資の集散地として賑わったそうでんねん。

逆に肥料や工業製品が大坂から剣先船でここまで運ばれてきて

現在でいうならば物流の拠点だったことに成りまっかな。

(石川に架かる 臥竜橋=がりょうばし)

この橋の手前に剣先船の港が在ったそうで江戸時代には橋は無く

渡し船で向こう岸の川向村や下流の柏原村に渡ったそうですわ。

古市村側には料亭まで在って、江戸時代には幕府の天領でしたんや。

古市村は飛鳥時代には既に拓けていた街道沿いの集落の感じだったはず。

画像の奥に見える山を越えれば昔は大和の国で現在の奈良県でおます。

現在の奈良県に向かうにはここから渡し船で渡り現在の国道166号や

竹内街道(たけのうちかいどう)で峠を越えていったようでんな。

竹内街道(たけのうちかいどう)は最近では最古の国道とも言われ

明日香村につながる古い街道だったのは確かでっけど最古かどうかは?

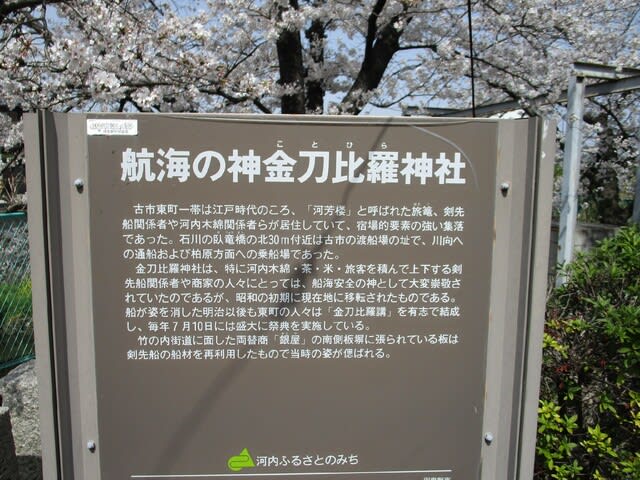

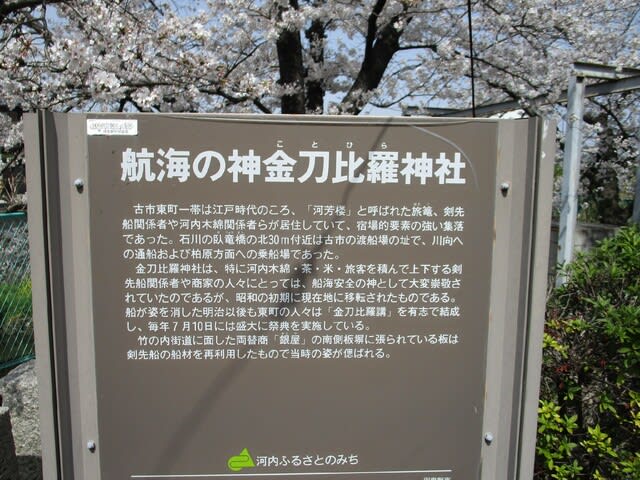

(航海の神 金刀比羅神社)

紹介するほどの神社ではおまへんが、江戸時代には大切にされて

航海の安全と繁盛を願う信者も多かったと記録されてますんや。

江戸時代には現在の臥竜橋(がりょうばし)の側に祀られていたが

昭和の初期に大乗川の側に移動されたと書かれてますかな。

ここから古市の旧街の方へ回ってみましたんや。

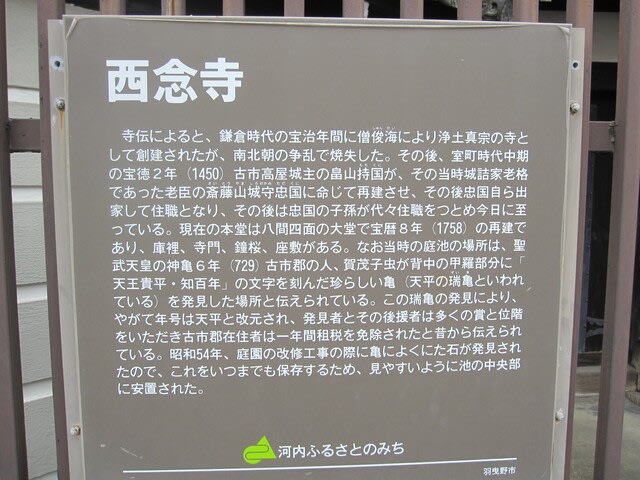

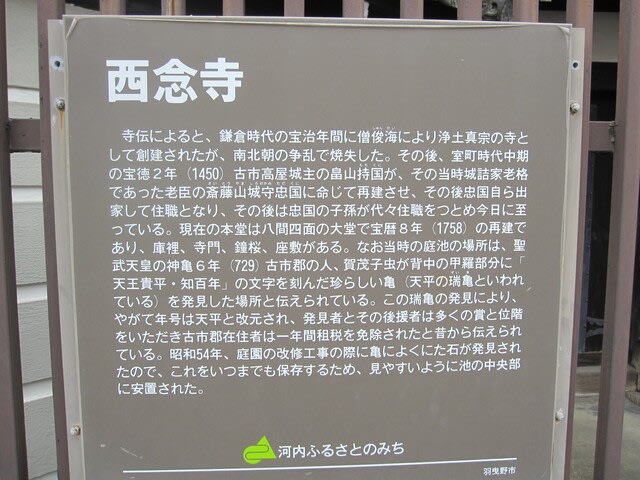

(浄土真宗本願寺派 高屋山 西念寺)

我が家の菩提寺になりますが、両親が大阪市内から引っ越してからの

新しい門徒なんですよ、住職さんが月参りに毎月6日に我が家に来られまぁ。

創建が鎌倉時代で室町時代に河内の守護職が再建したお寺のようです。

五本の筋塀は門跡寺院や皇室との関係がないと昔は許可されなかったはず。

現在はどうなのか一度、住職さんに伺って見ようと思ってまんねん。

四条天皇の勅願寺と書かれてるからその関係なのかしら?

でも四条天皇は13世紀にたった12歳で崩御された幼帝のはず。

奈良時代の「天平」と言う年号と関連が有るお寺だとは知りまへんでした。

(高屋城の説明版)

(安閑天皇陵)

中世の城跡なので絵図や記録も残ってないようですね。

二の丸の外れに我が家がおますんや、室町時代の土塁が

我が家の側と不動坂の東側に残っているようでっけど。

応仁の乱の一端を成した畠山義就が安閑天皇陵を壊して

当時としては河内の国で最大の城郭を造ったそうでっせ。

安閑天皇陵が高屋城の本丸だったとは驚きまっしゃろ。

後に織田信長が攻めて落城してからは廃城になったとか。

(不動坂)

不動尊が今も残っているので「不動坂」と呼ばれますんや

織田信長軍が攻め上った「高屋城」は頂上になりますかな。

この「高屋」という丘が先ほどの西念寺さんのご先祖さんと繋がり

山号である「高屋山」はこの丘の名前を拝借したようでんな。

地元では昔からの「高屋」と、中世にお城が在ったことから

「城山」とも呼ばれるようになったそうですわ。

最後はお向かいに咲いている花ももですよ。

ほな~ 今日はこれでお仕舞にしまひょ、さいなら~♪

地元の石川桜づつみを自転車で走ってみました。

大阪も桜は散り始めましたが、この画像は5日前の物でおます。

(石川桜づつみの桜)

(石川桜づつみの 標識)

石川は一級河川である大和川水系では最大の支流で

河内長野市や千早赤阪村からの小河川を合わせて

この辺りでは川幅が約160mぐらいに広がってますんや。

この桜づつみから約2kmぐらい下流で奈良県から流れてきた

大和川と合流し現在は堺市と大阪市の境界を経て大阪湾へ。

昔は大坂城の方へ流れてたそうですが江戸時代に堺市の方へ

人工的に付け替えられたんだそうですわ。

取り合えずは石川の桜づつみをご覧くださいね。

(石川桜づつみの 桜並木)

(大乗川が石川に合流する地点)

大乗川は高台にある我が家の西側を流れ、ここで石川と合流しまんねん。

江戸時代までは大乗川はもっと北へ流れて平野川と合流して

大坂城の東側から大川へ注いでいたんだそうですわ。

江戸時代の宝永年間に大和川の付け替え工事の際に流れを変えて

石川に注ぐようにしたと郷土史には記されてまんねんで。

(大乗川の流れ)

現在の石川は上流にダムが出来て流れは殆ど観れないぐらい

でも江戸時代には堂々たる大河であったと考えられまぁ。

江戸時代には剣先船が大坂からここまで遡上し河内の国古市村で

小さい船に積み替えてさらに富田林村や河内長野村まで運ばれたとか。

鉄ちゃん爺やが引っ越してきた昭和40年代には銀屋さんと呼ぶ

旧家の壁は剣先船の船板ではめ込まれてましたんや。

残念ながら平成の初め頃に改築され無くなってしまいました。

江戸時代には河内木綿や菜種油などが大坂へ向けて積み出され

ここ古市村は物資の集散地として賑わったそうでんねん。

逆に肥料や工業製品が大坂から剣先船でここまで運ばれてきて

現在でいうならば物流の拠点だったことに成りまっかな。

(石川に架かる 臥竜橋=がりょうばし)

この橋の手前に剣先船の港が在ったそうで江戸時代には橋は無く

渡し船で向こう岸の川向村や下流の柏原村に渡ったそうですわ。

古市村側には料亭まで在って、江戸時代には幕府の天領でしたんや。

古市村は飛鳥時代には既に拓けていた街道沿いの集落の感じだったはず。

画像の奥に見える山を越えれば昔は大和の国で現在の奈良県でおます。

現在の奈良県に向かうにはここから渡し船で渡り現在の国道166号や

竹内街道(たけのうちかいどう)で峠を越えていったようでんな。

竹内街道(たけのうちかいどう)は最近では最古の国道とも言われ

明日香村につながる古い街道だったのは確かでっけど最古かどうかは?

(航海の神 金刀比羅神社)

紹介するほどの神社ではおまへんが、江戸時代には大切にされて

航海の安全と繁盛を願う信者も多かったと記録されてますんや。

江戸時代には現在の臥竜橋(がりょうばし)の側に祀られていたが

昭和の初期に大乗川の側に移動されたと書かれてますかな。

ここから古市の旧街の方へ回ってみましたんや。

(浄土真宗本願寺派 高屋山 西念寺)

我が家の菩提寺になりますが、両親が大阪市内から引っ越してからの

新しい門徒なんですよ、住職さんが月参りに毎月6日に我が家に来られまぁ。

創建が鎌倉時代で室町時代に河内の守護職が再建したお寺のようです。

五本の筋塀は門跡寺院や皇室との関係がないと昔は許可されなかったはず。

現在はどうなのか一度、住職さんに伺って見ようと思ってまんねん。

四条天皇の勅願寺と書かれてるからその関係なのかしら?

でも四条天皇は13世紀にたった12歳で崩御された幼帝のはず。

奈良時代の「天平」と言う年号と関連が有るお寺だとは知りまへんでした。

(高屋城の説明版)

(安閑天皇陵)

中世の城跡なので絵図や記録も残ってないようですね。

二の丸の外れに我が家がおますんや、室町時代の土塁が

我が家の側と不動坂の東側に残っているようでっけど。

応仁の乱の一端を成した畠山義就が安閑天皇陵を壊して

当時としては河内の国で最大の城郭を造ったそうでっせ。

安閑天皇陵が高屋城の本丸だったとは驚きまっしゃろ。

後に織田信長が攻めて落城してからは廃城になったとか。

(不動坂)

不動尊が今も残っているので「不動坂」と呼ばれますんや

織田信長軍が攻め上った「高屋城」は頂上になりますかな。

この「高屋」という丘が先ほどの西念寺さんのご先祖さんと繋がり

山号である「高屋山」はこの丘の名前を拝借したようでんな。

地元では昔からの「高屋」と、中世にお城が在ったことから

「城山」とも呼ばれるようになったそうですわ。

最後はお向かいに咲いている花ももですよ。

ほな~ 今日はこれでお仕舞にしまひょ、さいなら~♪