道明寺の東側には一級河川の石川が流れ

約2kmほど下流で奈良盆地から流れてきた

大和川に合流して現在は西へ流れてますんや。

ここ藤井寺市道明寺と対岸の柏原市を結ぶ

玉手橋は戦前から架かる吊り橋なんですわ。

鉄ちゃん爺やが小学校5年生に遠足で対岸の

玉手山遊園地に行くため渡った記憶がおます。

外観は当時とほとんど変わりがない様でっせ。

(登録有形文化財 玉手橋=たまてばし)

(登録有形文化財 玉手橋 道明寺側)

(登録有形文化財を示す 玉手橋の銘板)

1928年(昭和3年)に当時の大阪鉄道が

対岸にある玉手山遊園地と道明寺駅を結ぶ

連絡の橋として造られて現在に至るんだって。

現在は自転車と歩行者のみが通行可能ですわ。

(登録文化財 玉手橋の遠景)

(登録文化財 玉手橋の 中央支柱)

(登録文化財 玉手橋 中間地点)

2001年(平成13年)日本の吊り橋としては

初めて登録有形文化財に認定されたんだって。

地元でもあまり知られて居ないかもしれまへんな。

(近畿日本鉄道・南大阪線 道明寺駅を望む)

(6000系 近畿日本鉄道 通勤型車両)

この道明寺駅の側に最近になって顕彰碑が完成。

この石碑の文字は道明寺の山主 六條照瑞さま。

(大阪夏の陣 道明寺合戦記念碑)

(漢文で彫られた 説明書き)

(現代文に翻訳された 碑文)

大坂夏の陣400年を記念して平成26年11月に

古戦場の跡である道明寺駅前に設置されたんですわ。

大坂夏の陣は1615年(慶長20年)旧暦5月でした。

それではもう一度、石川へ戻りまひょ。

(一級河川 石川の流れ)

石川の向こう側は小高い山になってますんや。

現在は玉手山と呼んでますが平成になって

遊園地は閉鎖されて訪れる人もまばらでしょうな。

大坂夏の陣の頃は「小松山」と呼んでいたとのこと。

(古戦場の小松山を 対岸から撮影)

豊臣方の後藤又兵衛基次は5月6日未明に小松山に

陣を張り、下を通り奈良街道を進んでくる徳川方の

大和路部隊(約3万5千)を迎え撃とうと考えたとか。

本来は真田右衛門佐信繁や毛利豊前守勝永の三軍で

小松山周辺を押さえる予定であったが霧に悩まされ

真田軍や毛利軍が遅延したために単独で前進したとも。

後藤又兵衛基次ら約2800名は小松山の高さを利用し

奮戦し徳川方の奥田忠次などを打ち取ったものの

徳川方の大群に囲まれて石川にお押し返されたらしい。

負傷した後藤又兵衛基次は部下に命じて自刃して首を

深田に埋めさせたと伝えられてますんや。

(古戦場 小松山をズームアップ)

小松山を攻め落とした徳川軍は石川を渡って道明寺村へ。

ここでも豊臣方の薄田隼人を戦死させて「誉田の森」を

通過して大坂の平野郷へ向かおうとしたようですわ。

「誉田の森」=こんだのもりと呼ばれたそうですわ。

(誉田の森を 石川の堤防から望む)

当時は「誉田の森」と記されてますが実際は応神天皇陵。

この応神天皇陵は面積では堺市にある仁徳天皇陵に次ぐ

世界第二位の規模になる巨大な古墳なんですよ。

しかも体積では仁徳天皇量陵を上回り世界最大なんですわ。

(応神天皇陵 正面から撮影)

(宮内庁 古市陵墓監区 事務所)

この辺りには大小合わせて120基ぐらいの古墳があり

その内で大きな約30基が宮内庁の管理陵墓になってまぁ。

百舌鳥古墳群と並び古市古墳群は今年から国の暫定ながら

世界文化遺産に登録を目指すようになったようですわ。

この「誉田の森」を挟んで北側に豊臣方の毛利勝永軍と

南側に真田信繁(幸村)軍がやつと到着したそうです。

合わせて約1万近い豊臣軍が加わったことになりまぁ。

体制を整えた真田信繁(幸村)軍は「誉田の森」の

微高地を利用して、伊達政宗軍の先鋒を務める

片倉小十郎部隊に発砲して大損害を与えたそうです。

この為に大坂城へ一気に攻め込むとの作戦が頓挫し

大和路部隊約3万5千は前進を中止したとのこと。

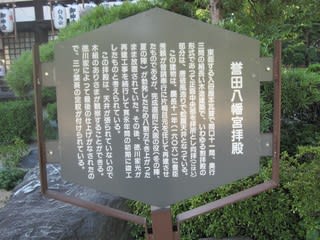

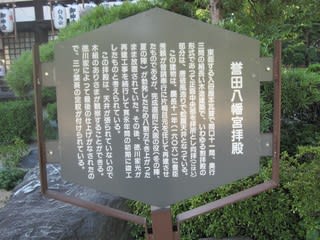

(誉田八幡宮 拝殿)

(誉田八幡宮 拝殿の説明書き)

この拝殿は豊臣秀頼の命で片桐且元が再建中に

大坂夏の陣が起こって中止になったと記されてまんな。

後に徳川家光公により再建が完成したそうですわ。

(国宝 誉田八幡宮のお神輿)

源頼朝が寄進したと記されている国宝のお神輿です。

頼朝公のご先祖はこの辺りに住んでいた石川源氏の本流

源頼信・源頼義・源義家の親子三代ゆかりの地でっせ。

(誉田八幡宮 放生橋)

(誉田八幡宮 放生橋 説明書き)

毎年9月15日の大祭にのみ、お神輿は氏子に担がれて

放生橋を渡って応神天皇陵に鎮座することになってまぁ。

普段は放生橋を渡って応神天皇陵に入る事は

何人も固く禁じられているんですよ。

このお神輿を拝殿で見物できるのも毎年9月15日の

1日のみで、普段は宝物館に納められてますんや。

(真田軍 六文銭の幟)

真田信繁(幸村)は伊達軍を撃退し石川まで押し戻したが

同じ時刻に八尾・若江方面で豊臣方が敗退した為に

大坂城へ撤退することになったんだそうですわ。

しんがりを真田信繁(幸村)が務めて撤退したが

徳川軍は大きな被害と早朝からの疲れで追撃できず

真田軍と毛利軍は悠々と引き揚げていったんだって。

翌5月7日が有名な大坂夏の陣最後の戦いでっせ。

(本多忠朝の墓)

(本多忠朝の 墓の説明書き)

徳川軍の最前線にいた本多忠朝は真田軍と毛利軍の

攻撃を受けて乱戦の中で戦死した方で

有名な本多忠勝さんの次男坊になりますんや。

(茶臼山古墳にて 自撮り)

(真田信繁=幸村 本陣跡の茶臼山古墳の碑)

(大坂夏の陣 最後の決戦図)

真田信繁(幸村)と毛利勝永の二手に分かれて豊臣軍は

徳川家康公の本陣に突入したと言われる戦いでっせ。

徳川家康公の本陣の旗が三度まで倒されたとの伝説で

家康公は死を覚悟したとの話が残ってますよね。

でも豊臣方の奮戦もこれまで、真田信繁(幸村)は

茶臼山の北側になる神社の境内で戦死。

豊臣方は大坂城へ撤収するも夜半には落城してまぁ。

日付けが変わり1615年(慶長20年)5月8日

未明に豊臣秀頼と生母の淀殿が自刃して滅亡でおます。

(大坂夏の陣 400年の幟)

本日はこれにてお仕舞にしまひょ。

次回は大阪の桜が見頃になると思いまんので

何処かへ出かけてきまひょかな。

ほんなら~ これで、さいなら~🎵

約2kmほど下流で奈良盆地から流れてきた

大和川に合流して現在は西へ流れてますんや。

ここ藤井寺市道明寺と対岸の柏原市を結ぶ

玉手橋は戦前から架かる吊り橋なんですわ。

鉄ちゃん爺やが小学校5年生に遠足で対岸の

玉手山遊園地に行くため渡った記憶がおます。

外観は当時とほとんど変わりがない様でっせ。

(登録有形文化財 玉手橋=たまてばし)

(登録有形文化財 玉手橋 道明寺側)

(登録有形文化財を示す 玉手橋の銘板)

1928年(昭和3年)に当時の大阪鉄道が

対岸にある玉手山遊園地と道明寺駅を結ぶ

連絡の橋として造られて現在に至るんだって。

現在は自転車と歩行者のみが通行可能ですわ。

(登録文化財 玉手橋の遠景)

(登録文化財 玉手橋の 中央支柱)

(登録文化財 玉手橋 中間地点)

2001年(平成13年)日本の吊り橋としては

初めて登録有形文化財に認定されたんだって。

地元でもあまり知られて居ないかもしれまへんな。

(近畿日本鉄道・南大阪線 道明寺駅を望む)

(6000系 近畿日本鉄道 通勤型車両)

この道明寺駅の側に最近になって顕彰碑が完成。

この石碑の文字は道明寺の山主 六條照瑞さま。

(大阪夏の陣 道明寺合戦記念碑)

(漢文で彫られた 説明書き)

(現代文に翻訳された 碑文)

大坂夏の陣400年を記念して平成26年11月に

古戦場の跡である道明寺駅前に設置されたんですわ。

大坂夏の陣は1615年(慶長20年)旧暦5月でした。

それではもう一度、石川へ戻りまひょ。

(一級河川 石川の流れ)

石川の向こう側は小高い山になってますんや。

現在は玉手山と呼んでますが平成になって

遊園地は閉鎖されて訪れる人もまばらでしょうな。

大坂夏の陣の頃は「小松山」と呼んでいたとのこと。

(古戦場の小松山を 対岸から撮影)

豊臣方の後藤又兵衛基次は5月6日未明に小松山に

陣を張り、下を通り奈良街道を進んでくる徳川方の

大和路部隊(約3万5千)を迎え撃とうと考えたとか。

本来は真田右衛門佐信繁や毛利豊前守勝永の三軍で

小松山周辺を押さえる予定であったが霧に悩まされ

真田軍や毛利軍が遅延したために単独で前進したとも。

後藤又兵衛基次ら約2800名は小松山の高さを利用し

奮戦し徳川方の奥田忠次などを打ち取ったものの

徳川方の大群に囲まれて石川にお押し返されたらしい。

負傷した後藤又兵衛基次は部下に命じて自刃して首を

深田に埋めさせたと伝えられてますんや。

(古戦場 小松山をズームアップ)

小松山を攻め落とした徳川軍は石川を渡って道明寺村へ。

ここでも豊臣方の薄田隼人を戦死させて「誉田の森」を

通過して大坂の平野郷へ向かおうとしたようですわ。

「誉田の森」=こんだのもりと呼ばれたそうですわ。

(誉田の森を 石川の堤防から望む)

当時は「誉田の森」と記されてますが実際は応神天皇陵。

この応神天皇陵は面積では堺市にある仁徳天皇陵に次ぐ

世界第二位の規模になる巨大な古墳なんですよ。

しかも体積では仁徳天皇量陵を上回り世界最大なんですわ。

(応神天皇陵 正面から撮影)

(宮内庁 古市陵墓監区 事務所)

この辺りには大小合わせて120基ぐらいの古墳があり

その内で大きな約30基が宮内庁の管理陵墓になってまぁ。

百舌鳥古墳群と並び古市古墳群は今年から国の暫定ながら

世界文化遺産に登録を目指すようになったようですわ。

この「誉田の森」を挟んで北側に豊臣方の毛利勝永軍と

南側に真田信繁(幸村)軍がやつと到着したそうです。

合わせて約1万近い豊臣軍が加わったことになりまぁ。

体制を整えた真田信繁(幸村)軍は「誉田の森」の

微高地を利用して、伊達政宗軍の先鋒を務める

片倉小十郎部隊に発砲して大損害を与えたそうです。

この為に大坂城へ一気に攻め込むとの作戦が頓挫し

大和路部隊約3万5千は前進を中止したとのこと。

(誉田八幡宮 拝殿)

(誉田八幡宮 拝殿の説明書き)

この拝殿は豊臣秀頼の命で片桐且元が再建中に

大坂夏の陣が起こって中止になったと記されてまんな。

後に徳川家光公により再建が完成したそうですわ。

(国宝 誉田八幡宮のお神輿)

源頼朝が寄進したと記されている国宝のお神輿です。

頼朝公のご先祖はこの辺りに住んでいた石川源氏の本流

源頼信・源頼義・源義家の親子三代ゆかりの地でっせ。

(誉田八幡宮 放生橋)

(誉田八幡宮 放生橋 説明書き)

毎年9月15日の大祭にのみ、お神輿は氏子に担がれて

放生橋を渡って応神天皇陵に鎮座することになってまぁ。

普段は放生橋を渡って応神天皇陵に入る事は

何人も固く禁じられているんですよ。

このお神輿を拝殿で見物できるのも毎年9月15日の

1日のみで、普段は宝物館に納められてますんや。

(真田軍 六文銭の幟)

真田信繁(幸村)は伊達軍を撃退し石川まで押し戻したが

同じ時刻に八尾・若江方面で豊臣方が敗退した為に

大坂城へ撤退することになったんだそうですわ。

しんがりを真田信繁(幸村)が務めて撤退したが

徳川軍は大きな被害と早朝からの疲れで追撃できず

真田軍と毛利軍は悠々と引き揚げていったんだって。

翌5月7日が有名な大坂夏の陣最後の戦いでっせ。

(本多忠朝の墓)

(本多忠朝の 墓の説明書き)

徳川軍の最前線にいた本多忠朝は真田軍と毛利軍の

攻撃を受けて乱戦の中で戦死した方で

有名な本多忠勝さんの次男坊になりますんや。

(茶臼山古墳にて 自撮り)

(真田信繁=幸村 本陣跡の茶臼山古墳の碑)

(大坂夏の陣 最後の決戦図)

真田信繁(幸村)と毛利勝永の二手に分かれて豊臣軍は

徳川家康公の本陣に突入したと言われる戦いでっせ。

徳川家康公の本陣の旗が三度まで倒されたとの伝説で

家康公は死を覚悟したとの話が残ってますよね。

でも豊臣方の奮戦もこれまで、真田信繁(幸村)は

茶臼山の北側になる神社の境内で戦死。

豊臣方は大坂城へ撤収するも夜半には落城してまぁ。

日付けが変わり1615年(慶長20年)5月8日

未明に豊臣秀頼と生母の淀殿が自刃して滅亡でおます。

(大坂夏の陣 400年の幟)

本日はこれにてお仕舞にしまひょ。

次回は大阪の桜が見頃になると思いまんので

何処かへ出かけてきまひょかな。

ほんなら~ これで、さいなら~🎵

源氏の本流が藤井寺とは知りませんでした。

古墳もたくさんあるんですね~

徳川幕府は豊臣が居なくなった後とばかり持っていました。

すると五街道の設立も豊臣健在の内に行われたのですね。

大坂夏の陣の一年後に家康は無くなっていますが、

徳川260年の歴史は、家康亡き後の子孫が築いた歴史だったのですね。

ボクにとっては大発見でした。

ありがとうございました。

もう2年前になるんですね~。。

何処を歩いてもサクラで一杯です

こんなことも珍しいです。

31日から3週間ほど入院をしてきます。

織田、豊臣、徳川・・・

平家物語の語りを思い出します。

ブログ拝見してます

歴史など詳しい解説に驚いています

私は戦国武将が大好きです

妻の実家は某東北地方の武将の家臣でした

大河ドラマでも有名な武将です

実家には刀、槍、鎧、戦の時に馬上の敵を馬から引き下ろす槍のように長い引っかけがありました

そして鎧の後に付ける旗もありました

私が新築した時にはお祝いに鎧と旗と刀と槍をお祝いに頂き我が家の家宝にしてます

誉田の森と八幡宮は私の住む羽曳野市になります。

だから河内源氏や石川源氏の発祥の地は

羽曳野市の壷井という地名になりますね。

徳川家康は豊臣贔屓だった加藤清正・前田利長・浅野長政・

浅野幸長・結城秀康などの死亡を見届けてから豊臣氏を滅ぼしたようですね。

徳川秀忠と徳川家光の親子が

徳川260年の基礎を築いたと考えてますけど。

どうぞお大事になさってください。

GW前のブログ復帰をお待ちしていますからね。

「狸親父」だと辛口の批評が多いですが

全国的には人気は高いようですね。

特に戦後は安定した平和を築いた偉人だとして

経済界や学者などには褒めたたえられてますかな。

私のブログを訪ねて頂き有難うございました。

私の自宅の側には室町時代の

管領家だった畠山氏が根拠地とした

「高屋城」が有ります。

織田信長に攻め滅ぼされるまでは

河内の国の中心地だったようです。

応仁の乱の要因の一つでもあるとか言われてますけど。

これからもよろしくお願いいたします。