小中高と演劇部を経て

大学入学と同時にある劇団の研究所に

通い始めたのが19歳の時。

そこから10年目の29歳、

わたしはある芝居のオーディションを受けた。

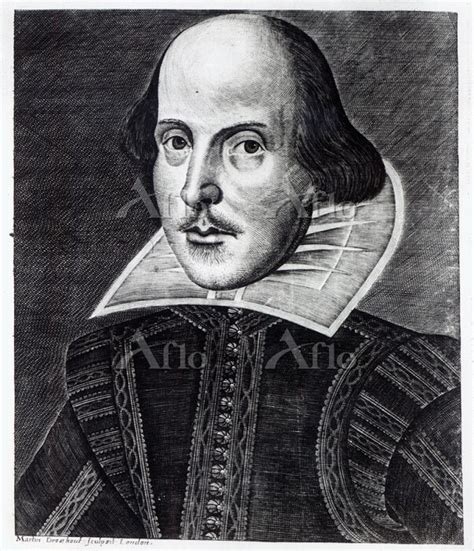

シェイクスピアの「十二夜」を上演する企画だった。

オーディションの内容は「物真似」をしろ、という通知が来た。

当時料亭でバイトしていたので

そこの女将の真似をすることにした。

永田町からも遠くないそこの店には

政治家、財界人など上客の多い店だったので

女将の物腰もなかなかに優雅であったが

バックヤードでの従業員に対する態度が真逆で

こんなにあからさまに違う人なのだ、とびっくりしたが

その態度や表情の裏表が面白く、それを真似た。

もちろんオーディションには着物で臨んだ。

もちろんオーディションには着物で臨んだ。

合格して、渋谷の稽古場に通い始めた。

昼は稽古、夜は深夜までのバイト生活。

演出家は女性で当時50代くらいだったと思う。

参加者は男女取り混ぜて20人くらいいただろうか。

演出家は「コメディア・デラルテ」という

イタリアの風刺喜劇を学んだ人で

稽古は即興中心だった。

人間のみを演じるだけでなく

動物や噴水、石像までもエチュードで演じた。

芝居での即興は設定のみ決まっていて

そこにいる人間の動きや仕草、

そしてどういう声を出してどんなセリフを言うのか

などの要素で具体的に場が立ち上がってくる。

複数で行うのでセリフにより登場人物の関係性もできてくる。

というか作っていくのだ。即興で。

即興で!

またある時には週刊誌に載っていた写真を

(当時とても売れていた役者が浮浪者の扮装をして写っていた。

多分そういう役を演じていた時のスナップだろう)

皆に見せて

「これは浮浪者の目ではない。

あんたたち、浮浪者の観察に行って来なさい」と命じられた。

視線を察知されないようにサングラスをかけ

上野の山をウロウロした。同行した仲間は

そこにいたおじさんに話しかけていた記憶がある。

彼らの察知能力、警戒心はそれはすごいものだった。

よく話しかけたものだと思う。

そんな稽古を重ねていったある日、

演出家が「あんたたち、今度から道化の稽古やるわよ。

何か面白いことしなさい」と言ったのだった。

道化か…

と皆頭をひねって

誰よりも面白いことをやってやれ、と色々考えて

当日集まったのだと思う。

それぞれに工夫を凝らした扮装して輪になって座った。

まだ皆余裕である。

その円の中心に一人ずつ出て行って

皆を笑わせようと何かをする。

誰かが笑っても

演出家は容赦なく「そんなのちっとも面白くない」という

言葉を投げつけてくる。

若干緊張しながらも意気揚々としていた我々だが

厳しい言葉を投げつけられたちまち場の温度が下がった。

凍りつく場。

皆顔がこわばっておりシーンと静まり返っている。

その凍った人の輪の中心で、

私たちは「笑わせる」ためにそこに入るのだった。

とても恐ろしい稽古だった。

あれは何日続いたのだったろうか。

毎日毎日その稽古を続けていくうちに

皆、小賢しく何かを演じてみせる、やってみせる

ということができなくなってきた。

「素」の自分をさらけ出さざるを得なくなった。

そして、それこそが演出家のねらいだったのだ。

そこから雰囲気が変わって行った。

その稽古が終盤に近づいた時、

私たちは一つずつ「赤い鼻」をもらった。

これこそが道化たるものの証であり

道化でなければつけてはいけない

ある種の神聖さを持ったものだった。

つづく

※コメディア・デラルテ

イタリア・ルネッサンスが演劇をプロフェッショナルな一つの芸術形式として見るようになる。コメディア・デラルテと呼ばれる風刺喜劇だ。16世紀、ヴェネツィアのことである。

貴族から平民にいたるまで、あらゆる人間を表現できる演劇表現として、人気を博す。コメディア・デラルテの特徴として、即興芝居を中心とすること、また俳優自身が作家であり演出家でもあるというように、素材を表現する責任を自ら持つことが挙げられる。また、女性が男性と共にステージに上がるようになったことも大きな変化だろう。

※赤い鼻

こういうやつです

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます