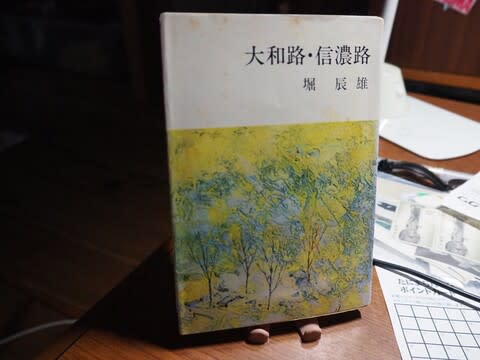

この新潮文庫は1973年の28刷です。初版は1955年だから18年目のベストセラーだったんですね。私は近鉄のアベノ店の書籍売り場で買ったようです。もう50年近くの付き合いですか、チラッと読みはしたけれど、通して読んでない気がします。

「いま、向こうの山に白い花がさいていたぞ。なんの花けえ?」

「あれは辛夷(こぶし)の花だで。」

僕はそれを聞くと、いそいで振りかえって、身体(からだ)をのり出すようにしながら、そちらがわの山の端にその辛夷の白い花らしいものを見つけようとした。いまその夫婦たちの見た、それとおなじものでなくとも、そこいらの山には他にも辛夷の花さいた木が見られはすまいかと思ったのである。

そんなに簡単に見られるわけではないし、堀辰雄さんはどれくらいコブシの花に興味があったんだろう。田舎のご夫婦が花なんかを話題にしているから、それでは私も見てあげようみたいな、少しお高く留まってる気分はなかったんだろうか。それとも素直な好奇心だったのか。

中学生の私は、せっかく買って、読もうとしたのだと思うけれど、こんなお上品な気分と、描かれる他者とのギャップなんかが気に入らなくて、投げ出してしまったと思います。私は、どちらかというと野卑な田舎者なんですから。当時は、変てこな中学生だったろうけど。

今は、ショボくれたオヤジだから、堀辰雄さんの素直な気持ちが可愛らしく見えてくるし、自分が接したものをそのまま描こうとしている真摯な気持ちも感じることができて、やはり年を取らないとわからないこともあるもんだと思ったりします。

堀辰雄さんは四十前、1943(S18)「大和路・信濃路」の連載を始めたそうです。十九の時からずっと肺結核に悩まされ、出会いと別れがあり、三十を過ぎて多恵さんという人と出会って結婚して、彼女と旅をしたり、彼女への手紙として旅の文章を書いたりしていたのだと思えます。彼なりに世の中に向き合い、戦時中の混沌からは遠ざかり、自分の世界を築くことに必死になっていたのだという気もするのです。

旅やお寺や人々のつぶやきに、彼としては心癒されていたのでしょう。ご本人の病気は深刻でもないけど、安楽でもなかったんだろうな。

その彼も、やはり百済観音さんを見てしまった。心に焼き付けてしまったようです。

僕の一番好きな百済観音は、中央の、小ぢんまりとした明るい一室に、ただ一体だけ安置せられている。こんどはひどく優遇されたものである。が、そんなことにも無関心そうに、この美しい像は相変わらずあどけなく頬笑まれながら、静かにお立ちになっていられる。

堀さんは1939、1941年と奈良を訪ねておられます。だから、最初に見た時は金堂の北の端っこに置かれていた仏様だったのが、新宝蔵というのができて、そのど真ん中に明るく置かれていた、というのが驚きだったんですね。

私は、初めて奈良を訪れた時、神西清(じんざいきよし・ロシア文学)さんと一緒だったというのが驚きで、そういう関係だったんだと改めて知りました。神西さんは、何とも言えず好きで、神西さんの訳した本なら買いたいと思うくらいだから、今でも支持してるんですけど、その方と堀さんは友だちだったんだ!

現在は、百済観音様は、この新しいおうちの中におられて、私たちを迎えてくれています。写真に撮ってみると、このおうちも少し安っぽいというか、もっと別の形があっても良かったなと思えます。

あれこれ悩んでこの形なのかな。

このうら若い少女の細っそりとしたすがたをなすっていられる菩薩像は、おもえば、ずいぶん数奇なる運命をもたれたもうたものだ。――「百済観音」というお名称も、いつ、誰がとなえだしたものやら。が、それの示すごとく古朝鮮などから将来せられたという伝説もそのまま素直に信じたいほど、すべてが遠くから来たものの異常さで、そのうっとりとした下ぶくれした頬のあたりや、胸のまえで何をそうして持っていたのだか忘れてしまっているような手つきの神々しいほどのうつつなさ。もう一方の手の先で、ちょいと軽くつまんでいるきりの水瓶(みずがめ)などはいまにも取り落としはすまいかと思われた。

こんな風に表現するんですね。私もどれくらいその影響を受けたことか。目の前にあるものを、自分の言葉で書き表すこと、スケッチすること、すごく大事なことだと学習してきましたし、それがないと物事は始まりません。

私たちは全知全能の神ではなくて、この世界の片隅にポツンと存在する、世間の狭い人間ですから、目に見える範囲のことしかわかりません。そういう人たちに、記者は見ているものを語らなくてはならないし、それを見聞きすることによって少しだけ私たちの世界は、ちょこっと開かれる。

ああ、限界のある人間って、言葉か何かで気持ちを伝えるしかないわけですもんね。

八十年ほど前の堀辰雄さんの試み、今ごろになって知ることができました。私は、百済観音様を久しぶりに拝ませてもらったんでした。そして、昔の古典的な作品たちを取り出してきています。それが何になるのか、ただの暇つぶしみたいですけど、少しは百済観音さまを身近に感じることができたかな。