3日目は、宇都宮市の隣にある真岡市内の観光に向かった。朝一で向かったのは、真岡鐵道久下田駅から徒歩10分ほどのところにある白蛇弁財天だ。

かつては鬱蒼とした森で、入るのにもはばかられたという場所だったらしいが、現在は住宅地のなかにあり、こんな場所に神社があるとは思えないような感じだったが、鳥居をくぐって中に入っていく。

神社はコンパクトにまとまり、朝早くだったので暗い雰囲気はなかった。

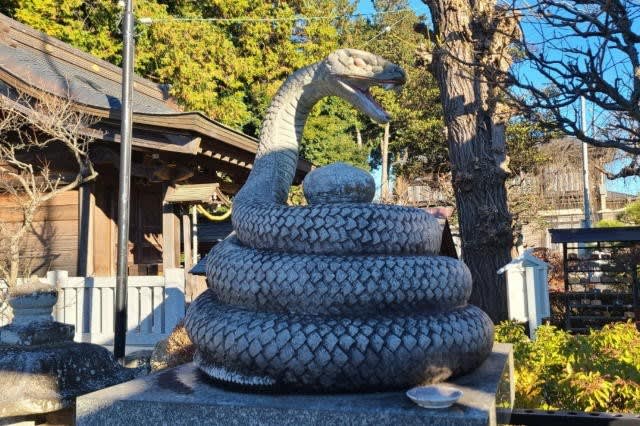

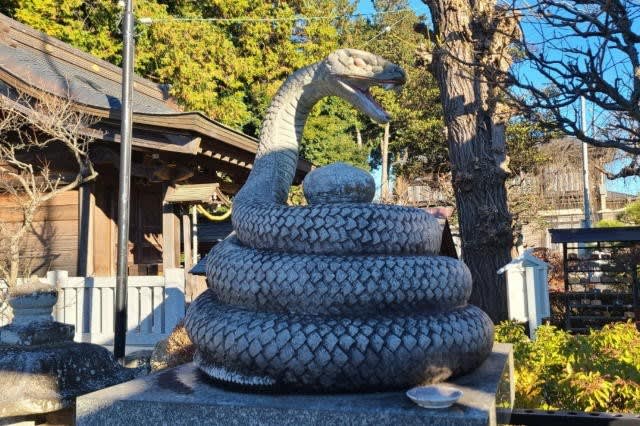

入り口にあるのは、狛犬ならぬ二対の白蛇だ。かなりリアルにできている。

境内には社殿を取り囲む様に池があり、この池に2匹に白蛇が住んでいたという伝説がある。社殿の横の滝は銭洗い滝と呼ばれ、ここで硬貨を洗うと金運があがるという。さっそくカゴに硬貨を入れて洗ってみる。

白蛇弁財天の次に向かったのは、大前恵比寿神社だ。1989(平成元)年12月10日に鎮座奉祝祭を斎行し完成した延喜式内大前神社の若宮社ということだ。

ここの一番のポイントは、日本一えびす様の像だ。

釣竿を持ち、鯛を抱える姿からも分かるように、恵比寿様は大漁満足の象徴、漁業の神様である。そのほかにも、航海安全や商売繁盛などのご利益があり、大黒様と並んで開運の神と言われ、七福神の中でも厚く信仰されている。なかでも「宝くじがあたる神社」としても有名で、全国から参拝客が訪れるそうだ。

大前神社の境内には、全国の二輪車守護発祥の神社である、足尾山神社が鎮座している。境内では年に一度全国のライダーが集い、一年間の交通安全を願い、バイクのお祓いを受けるそうだ。

大前神社の横を流れる五行川沿いの遊歩道は、落ち葉の絨毯が敷き詰められている。

次に向かったのは、SLキューロク館。施設の名称は、館内に展示している9600形蒸気機関車が大正時代の代表的な蒸気機関車の一つであり、太いボイラー、短い化粧煙突、低い二つのドームにかたどられた雄姿で、「キューロク」の愛称で多くの人々に親しまれたことから名付けられたという。

SLキューロク館には、SLマニアには有名な『デゴイチ』ことD51形蒸気機関車が展示されている。

この機関車は、1976年(昭和51年)に廃車になるまで北海道で活躍した機関車で、2015年(平成27)年まで静岡県で展示されていましたが、同年真岡市が譲り受けて、圧縮空気により自走できるよう整備されているそうだ。土日には、実際に運行して乗車もできるらしいが、この日は平日だったので、残念ながら乗車はできなかった。

客車内は、季節がらクリスマスのデコレーションが施されていた。

こちらは、真岡鉄道の真岡駅だ。情報センター4階(真岡駅複合施設内)に「SLギャラリー」を新設し、既存のSL車庫、 SL検修庫、転車台などを回遊しながら見学でき、SLキューロク館と 合わせ真岡駅構内全体をSLミュージアムとして位置付けている施設でもある。

外観が素晴らしく、SLが好きな人には嬉しい施設だ。

SLを楽しんだ後、まだ時間に余裕があったので、真岡市二宮町の専修寺に寄っていく。

専修寺には、木造の涅槃像で日本一といわれる「木造金箔塗りの釈迦如来涅槃像」がある。高さ約3mの大作で、1687年(元禄15年)に作られたそうだ。

専修寺の近くにある二宮尊徳資料館にも寄っていく。資料館は休みだったが、二宮尊徳が仕事をしていた役所だった「桜町陣屋跡」を見学して行く。

そして、最後に寄ったのは、道の駅にのみや。ここで栃木のイチゴをお土産に買って帰路についた。

かつては鬱蒼とした森で、入るのにもはばかられたという場所だったらしいが、現在は住宅地のなかにあり、こんな場所に神社があるとは思えないような感じだったが、鳥居をくぐって中に入っていく。

神社はコンパクトにまとまり、朝早くだったので暗い雰囲気はなかった。

入り口にあるのは、狛犬ならぬ二対の白蛇だ。かなりリアルにできている。

境内には社殿を取り囲む様に池があり、この池に2匹に白蛇が住んでいたという伝説がある。社殿の横の滝は銭洗い滝と呼ばれ、ここで硬貨を洗うと金運があがるという。さっそくカゴに硬貨を入れて洗ってみる。

白蛇弁財天の次に向かったのは、大前恵比寿神社だ。1989(平成元)年12月10日に鎮座奉祝祭を斎行し完成した延喜式内大前神社の若宮社ということだ。

ここの一番のポイントは、日本一えびす様の像だ。

釣竿を持ち、鯛を抱える姿からも分かるように、恵比寿様は大漁満足の象徴、漁業の神様である。そのほかにも、航海安全や商売繁盛などのご利益があり、大黒様と並んで開運の神と言われ、七福神の中でも厚く信仰されている。なかでも「宝くじがあたる神社」としても有名で、全国から参拝客が訪れるそうだ。

大前神社の境内には、全国の二輪車守護発祥の神社である、足尾山神社が鎮座している。境内では年に一度全国のライダーが集い、一年間の交通安全を願い、バイクのお祓いを受けるそうだ。

大前神社の横を流れる五行川沿いの遊歩道は、落ち葉の絨毯が敷き詰められている。

次に向かったのは、SLキューロク館。施設の名称は、館内に展示している9600形蒸気機関車が大正時代の代表的な蒸気機関車の一つであり、太いボイラー、短い化粧煙突、低い二つのドームにかたどられた雄姿で、「キューロク」の愛称で多くの人々に親しまれたことから名付けられたという。

SLキューロク館には、SLマニアには有名な『デゴイチ』ことD51形蒸気機関車が展示されている。

この機関車は、1976年(昭和51年)に廃車になるまで北海道で活躍した機関車で、2015年(平成27)年まで静岡県で展示されていましたが、同年真岡市が譲り受けて、圧縮空気により自走できるよう整備されているそうだ。土日には、実際に運行して乗車もできるらしいが、この日は平日だったので、残念ながら乗車はできなかった。

客車内は、季節がらクリスマスのデコレーションが施されていた。

こちらは、真岡鉄道の真岡駅だ。情報センター4階(真岡駅複合施設内)に「SLギャラリー」を新設し、既存のSL車庫、 SL検修庫、転車台などを回遊しながら見学でき、SLキューロク館と 合わせ真岡駅構内全体をSLミュージアムとして位置付けている施設でもある。

外観が素晴らしく、SLが好きな人には嬉しい施設だ。

SLを楽しんだ後、まだ時間に余裕があったので、真岡市二宮町の専修寺に寄っていく。

専修寺には、木造の涅槃像で日本一といわれる「木造金箔塗りの釈迦如来涅槃像」がある。高さ約3mの大作で、1687年(元禄15年)に作られたそうだ。

専修寺の近くにある二宮尊徳資料館にも寄っていく。資料館は休みだったが、二宮尊徳が仕事をしていた役所だった「桜町陣屋跡」を見学して行く。

そして、最後に寄ったのは、道の駅にのみや。ここで栃木のイチゴをお土産に買って帰路についた。