5時過ぎに烏帽子小屋からすぐ上にあるヘリポートまで出て、日の出の様子を見に行く。ヘリポートからは、唐沢岳、餓鬼岳が真正面に見えるが、肝心の日の出は、東の空に雲が多く期待できそうもなかった。朝方は冷えて待っているのも寒いので、早々に引き上げる。

朝食を済ませ、6時過ぎ小屋を出る。既に日は上がり、唐沢岳、餓鬼岳を照らし出していた。

2日目は、そのまま下山するのももったいないので、野口五郎岳方面まで行って引き返すことにしていた。この日の天気も良さそうで、三ツ岳、野口五郎岳へと続く稜線が良く見える。

花崗岩と砂礫の明るい稜線がどこまでも続いている。

振り返れば、烏帽子岳の尖った山容も良く見える。立山の方は、雲に覆われて良く見えない。

三ツ岳への稜線上では、ウラシマツツジの紅葉が始まっている。

ふと前の方を見ると、突然槍ヶ岳の雄姿が目の前に飛び込んできた。高い山に行くと必ず探してしまうのが、富士山と槍ヶ岳だ。この場所から見る槍ヶ岳の姿は、天に向かって鋭い穂先を向けた槍にふさわしい姿だ。

三ツ岳は、名前の通り三つの峰から成っているそうだ。ただ、この辺りは何の標識もなく、何処かわからないうちに通り過ぎていた。後で調べたら、なだらかなピークは、三ツ岳の北峰らしい。

さらに先にあるピークは、巻いて進んでしまったが、このピークが三ツ岳最高峰の南峰2845mだったかもしれない。

この辺りは、花崗岩がニョキニョキと空に向かって飛び出しているような景観だ。

赤牛岳もこんなに間近に見える。山名の由来は、赤茶けた山肌と、牛が寝そべっているような穏やかな山容だという。

何も標識がなかったが、三ツ岳の山頂と思われる場所で、槍をバックに記念撮影。後でわかったことだが、ここは三ツ岳西峰だったようだ。

黒っぽい山は、水晶岳(別名:黒岳)。初めて登った時は、ガスの中で何も見えなかったが、改めて眺めてみると本当に黒い山だったというのが良く分かる。

そして、言わずと知れた槍ヶ岳をズーム。

三ツ岳の先には、野口五郎岳が控えているのだが、前日泊まった烏帽子小屋の布団が薄くて板張りの硬さが腰にきていた。腰の調子が良くないし、野口五郎岳まで行くとかなり時間がかかりそうなので、裏銀座縦走コースの眺望を十分楽しんだので、引き返すことにした。

高瀬ダム湖の湖面がキラキラと光っている。

この辺りの稜線には、9月というのに、まだ咲いているコマクサがあった。

8:34。烏帽子小屋に戻る。往復2時間半の三ツ岳への山行だった。

烏帽子小屋のすぐ先に、烏帽子岳とブナ立尾根への分岐がある。もう下山するだけなので、ブナ立尾根を下って行く。

9:53。6番に到着する。ブナ立尾根の中間点だ。

10:53。12番のブナ立尾根登山口に到着する。ブナ立尾根の下山タイムは、2時間15分ほどだった。

あとは、河原の中を進む。

河原の奥には大きな滝があり、豪快に水が流れ落ちている。

しかし、この河原の土砂は凄い量だ。一面、白い土砂で埋め尽くされているのは、大雨などで上流の山の斜面が崩れ、そのまま土石流となってこの谷を下ってきたものだという。流れてきた土砂は高瀬ダムの貯水池にまで侵入し、かなりの量が貯水池に堆積して発電量の低下につながっているらしい。

11:04。吊橋を渡る。

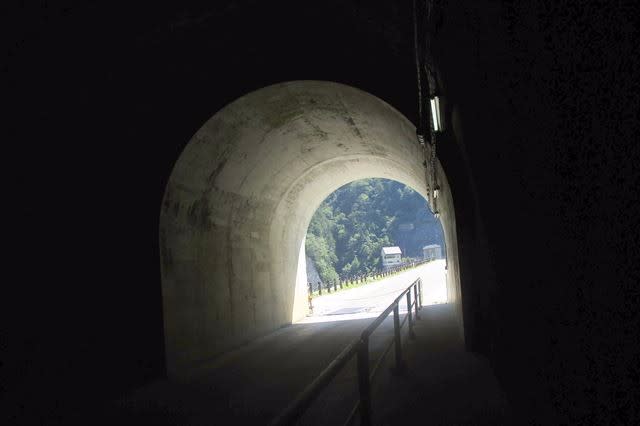

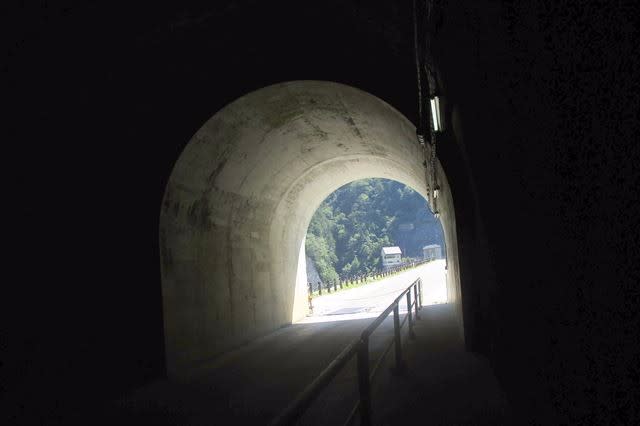

11:12。最後にトンネルを出ると、タクシーが待っていた。先を歩いていた登山者と相乗りで七倉山荘まで戻った。

七倉山荘の温泉に入ってから、食堂でダムカレーを食べる。

その後は、安全運転で車を運転して帰宅。早い時間に下山できたので、明るいうちに帰宅でき、二日間とも好天に恵まれたことが一番良かった。

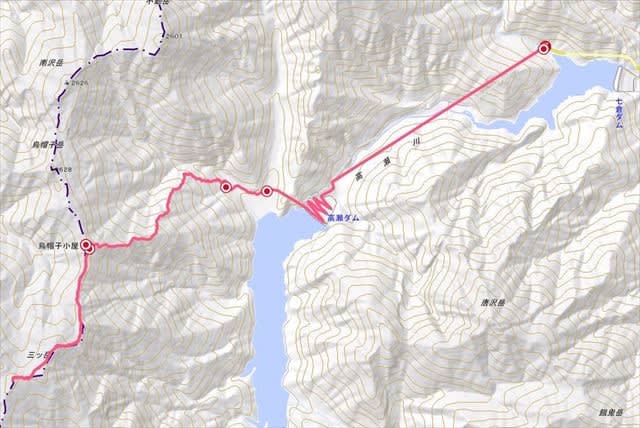

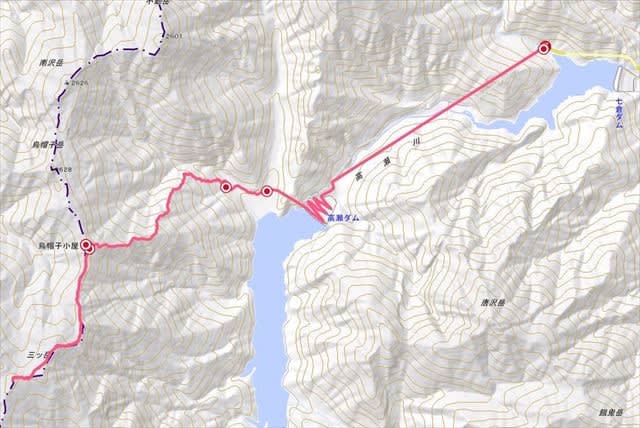

参考1.2日目のコースマップ(停止を忘れたので、タクシー乗車分も入ってしまった)

参考2.2日目の高低図

朝食を済ませ、6時過ぎ小屋を出る。既に日は上がり、唐沢岳、餓鬼岳を照らし出していた。

2日目は、そのまま下山するのももったいないので、野口五郎岳方面まで行って引き返すことにしていた。この日の天気も良さそうで、三ツ岳、野口五郎岳へと続く稜線が良く見える。

花崗岩と砂礫の明るい稜線がどこまでも続いている。

振り返れば、烏帽子岳の尖った山容も良く見える。立山の方は、雲に覆われて良く見えない。

三ツ岳への稜線上では、ウラシマツツジの紅葉が始まっている。

ふと前の方を見ると、突然槍ヶ岳の雄姿が目の前に飛び込んできた。高い山に行くと必ず探してしまうのが、富士山と槍ヶ岳だ。この場所から見る槍ヶ岳の姿は、天に向かって鋭い穂先を向けた槍にふさわしい姿だ。

三ツ岳は、名前の通り三つの峰から成っているそうだ。ただ、この辺りは何の標識もなく、何処かわからないうちに通り過ぎていた。後で調べたら、なだらかなピークは、三ツ岳の北峰らしい。

さらに先にあるピークは、巻いて進んでしまったが、このピークが三ツ岳最高峰の南峰2845mだったかもしれない。

この辺りは、花崗岩がニョキニョキと空に向かって飛び出しているような景観だ。

赤牛岳もこんなに間近に見える。山名の由来は、赤茶けた山肌と、牛が寝そべっているような穏やかな山容だという。

何も標識がなかったが、三ツ岳の山頂と思われる場所で、槍をバックに記念撮影。後でわかったことだが、ここは三ツ岳西峰だったようだ。

黒っぽい山は、水晶岳(別名:黒岳)。初めて登った時は、ガスの中で何も見えなかったが、改めて眺めてみると本当に黒い山だったというのが良く分かる。

そして、言わずと知れた槍ヶ岳をズーム。

三ツ岳の先には、野口五郎岳が控えているのだが、前日泊まった烏帽子小屋の布団が薄くて板張りの硬さが腰にきていた。腰の調子が良くないし、野口五郎岳まで行くとかなり時間がかかりそうなので、裏銀座縦走コースの眺望を十分楽しんだので、引き返すことにした。

高瀬ダム湖の湖面がキラキラと光っている。

この辺りの稜線には、9月というのに、まだ咲いているコマクサがあった。

8:34。烏帽子小屋に戻る。往復2時間半の三ツ岳への山行だった。

烏帽子小屋のすぐ先に、烏帽子岳とブナ立尾根への分岐がある。もう下山するだけなので、ブナ立尾根を下って行く。

9:53。6番に到着する。ブナ立尾根の中間点だ。

10:53。12番のブナ立尾根登山口に到着する。ブナ立尾根の下山タイムは、2時間15分ほどだった。

あとは、河原の中を進む。

河原の奥には大きな滝があり、豪快に水が流れ落ちている。

しかし、この河原の土砂は凄い量だ。一面、白い土砂で埋め尽くされているのは、大雨などで上流の山の斜面が崩れ、そのまま土石流となってこの谷を下ってきたものだという。流れてきた土砂は高瀬ダムの貯水池にまで侵入し、かなりの量が貯水池に堆積して発電量の低下につながっているらしい。

11:04。吊橋を渡る。

11:12。最後にトンネルを出ると、タクシーが待っていた。先を歩いていた登山者と相乗りで七倉山荘まで戻った。

七倉山荘の温泉に入ってから、食堂でダムカレーを食べる。

その後は、安全運転で車を運転して帰宅。早い時間に下山できたので、明るいうちに帰宅でき、二日間とも好天に恵まれたことが一番良かった。

参考1.2日目のコースマップ(停止を忘れたので、タクシー乗車分も入ってしまった)

参考2.2日目の高低図