先週末は、長野県の小布施町で開かれた「小布施見にマラソン」に参加してきた。7月なんて暑くてとても走れないと敬遠してきた大会だったが、参加した人からは、かなり高評価で有名な大会だった。特にハーフで制限時間5時間と言うことで、歩いてでも完走できるんじゃないか、暑い時期の練習と思えばいいじゃないかと考え直して、夫婦でエントリーした次第だ。

公式HPの大会コンセプトをみると、

海の日!! 海のない小布施に 波をつくる。ONの道より、OFFの道。

この大会は、速さを競うだけではなく、時には立ち止まり、小布施を見て、楽しみながら走る見に(ミニ)マラソンです。 「土手を行く 野道を駆ける 路地を走る」というコンセプトでコースをめぐりながら、小布施の町の人とランナーのみなさん、 ボランティアのご縁をつなぐ「縁走=えんそう」を楽しみましょう。

と書かれている。大会が終わり、あらためてこのコンセプトがよく分かった。まさに小布施の街を見て、楽しみ、止まったり、走ったりと、人との縁を楽しみながら小布施を半日満喫した。

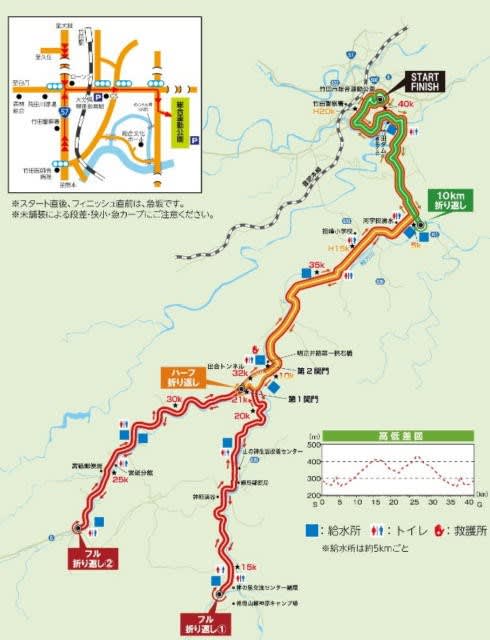

まず、コースマップを見てみる。小布施はそんなに大きな街ではないが、年間に町人口の100倍、120万人をお迎えする有名な観光地でもある。コースは、ONとなるおもての道だけでなく、土手や野道、路地といったOFFの道も含めたふだん着の小布施に浸りながら走る21.0975キロなのだ。そして、エイドは21キロの間に15ヶ所もあり、1.5キロも走ればすぐに次にエイドになるという。真面目に走っていたら、美味しいものをゆっくり味わうことができないのだ。

まずはスタートからの様子を紹介する。

8000人ものランナーがコースを埋め尽くし、スタートの号砲が鳴ると、徐々に前に進んでいく。この大会は仮装で走ることが奨励されており、周りには仮装ランナーが数多くいる。沿道で応援してくれているのは、西城秀樹のYMCAをチームで歌っている人たち。ゼッケンも付けているので最後尾から追いかけてくるのだろう。

後のブロックに入っていたので、15分くらいかかって、やっとスタートゲートまでたどり着いた。沿道で応援してくれている仮装ランナーに気を取られ、なかなか前に進まなかったのだ。

走り出してすぐにだが、ふと横を見ると、「千と千尋の神隠し」に出てきた湯婆婆がいた。こちらは、ベビーカーに乗っかっている人形で、後に銭婆の姿の人間が押して走っていたのだ。まあ、こんな手の込んだ仮装は凄いなぁと感心する。

果樹園の中を通り、山に向かっていく。朝6時スタートなので、日が当たると水蒸気が湧き出している。

田んぼのあぜ道沿いには、色とりどりのランナーの列が途切れることなく続いている。

第2エイドでは、地元の小布施牛乳が振る舞われる。冷たくて美味しく、お代わりもしてしまう。

牛乳と共にキャラメルもいただく。

途中ランナーが何人か立ち止まってどこかを見ていた。何だろうと思って、みんなが見ている方向を見ると、若い女の子が、張り巡らせられている1本のロープの上で、ジャンプをするなどの曲芸技を見せてくれていた。

5.4キロ地点まで来ると、小布施見にマラソン大会のコース最高地点だ。左手に見えてくるのは夏でもボードのジャンプ練習ができるジャンプ台だ。会場は音楽も流れてボーダーが気持ちよさそうにジャンプしていて、ジャンプする毎に歓声が上がっていた。

エイドで甘酸っぱいアンズを食べて、果樹園の中を進む。

第4エイドでは、甘さ広がる桃のジェラートだ。

バンドの生演奏は、力が沸く。

恐竜さんは、見た目は愛嬌があるが、中に入っている人は暑くて大変だろう。

民家の畑の間を通る。

小布施千年の森を過ぎ細い畑道を抜けると玄照寺がある。玄照寺の三門(山門)は貴重な文化財として町宝に指定されているという。鎌倉時代の中国から伝来した唐様建築で、木割が細く、屋根の傾斜が急で装飾が細部にまで広がる荘厳な建築物だ。列が続いているので付いていくと、みんなお詣りに寄っているのだった。

第6エイドでは、長野名物の野沢菜が振る舞われる。

第7エイドでは、長野が主要生産地である甘酸っぱいネクタリンが出た。

そして、ありがたいことに袋入りの氷までいただく。曇り空とは言え、やはり暑いのに変わりは無い。首や太股、腕に何度も当てながら走る。溶けてきたら、封を切って飲んだり体に掛けることもできる。

第8エイドでは、カロリーメイトゼリーでエネルギーを補給する。

途中、アラビアンナイトの扮装のチームに出会う。記念写真を撮って楽しそうだ。

フラダンスチームも応援してくれている。

私設エイドでは、激辛麻辣ピーナツをいただく。食べてしばらくすると、辛さがぐっときた。

第10エイドでは、ひんやり冷たいフルーツクレープだ。

コース沿いの草原では、牛がのんびり草を食べている。

あと5キロ地点まで来た。堤防に上がると千曲川の桜堤の道だ。

第12エイドでアイスをいただく。アイスを食べながら、歩いて河川敷まで下りる。

河川敷では、長いアルペンホルンの演奏。

第14エイドでは、ブルーベリーをもらい、最後のひと頑張りだ。このあたりから、ポツポツ雨が降り始めてきた。

そじて、無事ゴール地点の小布施総合公園に到着する。タイムは、3時間45分だが、スタート地点まで15分かかったので、ネットタイムは3時間30分くらいだった。

ゴール会場で飲んだ生ビール(有料)は特に美味しかった。他にもスイカや蕎麦なども振る舞われ、まさにランナーのお祭りといっていいくらいの楽しい大会だった。遅れてゴールした妻とも合流し、駐車場へのシャトルバスにすぐ乗ることが出来、ストレス無く帰ることができたのも良かった。暑い夏だから、朝早くスタートして、エイドを楽しみながら歩いたり走ったりで、お昼前には終われるというのがいい。友だちを誘って大勢で出てみたくなるお薦めの大会の一つになった。