上野の科博で開催されていた

「医は仁術」* 終了前に滑り込んだ。

奇天烈な展覧会ですごく面白かった。

10年近く

東京医科歯科大学の解剖学教室にいた。

自分にとっては

とても大事な時期をそこで過ごさせていただいた。

許してくれた大学の先生方のおかげだ。

それから絵画の制作中心の生活になって5年ほど経つ。

大学に居た頃とは違った視点で

これらのものを見ることが出来るのは、また楽しいことだ。

解剖図を作るときは、正確さが第一に求められるので

海外の、特にドイツの本を参考にしながら作った。

シャープで正確、がっちりして人体の比率も美しい。

一方

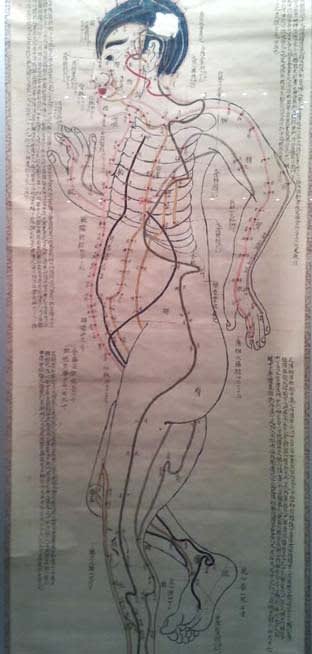

今回「医と仁術」で見た江戸時代の解剖図は

シャープさに欠けた

ぼよーんと丸っこい形

ふんわりとした淡い着色。

日本って、こうなんだよなぁ…

木と水の風土

朽ちることを許す文化

湿気の多いこの時期に思う。

いくら近代化されても日本の風土は残っている。

解剖図を見るというよりも

忘れつつある日本らしさを堪能した。

それは欧米文化より遅れているとは全く思わない。

むしろ誇るべきものだと思う。

舌のあれこれ

限られた絵の具の濃淡で描き分けられている。

上に少し写っている

医療器具が痛そうでやばい(;゜ロ゜)

経絡でしょうか。

やはりプロポーションが独特です。

妊婦さんの人形模型

手前にある胎児や骨のパーツは、

母胎の中におさまるんでしょうね。

骨盤の恥骨結合が開いていますし(妙にリアルで気になる)

足が関節になっていてお産の体勢を作ることができそう。

よく出来ています。

医療機器を作る人が見たら

また別の視点があって面白いんでしょうね。

今年は何人かの友人がお産をひかえています。

「おなかの中に魚がいるみたい」

海、ですか?

*国立科学博物館 http://ihajin.jp/

先日、プレス式コーヒーメーカーを買いました。

迷いましたよ。

ボダム、ハリオ、青芳など

値段とデザインを天秤にかけ…

デザインとはつまり、私が割りにくそうなデザインのことで

見た目のかっこよさではありません。

で、結局ハリオ*¹ にいたしました。

ガラス部分は日本製、

分解して洗えること。

取っ手部分はガラスとは別になっていること、

ガラスと一体型だと割りやすい。

底には足がついていて、ガラスがテーブルに直接触れないこと、

その方が冷めにくい。

そして何より値段が手頃なこと

などなど比較してこれになりました。

豆はミルでひきますが

この時、たまらない良い香りがいたします。

3分待って…

青い粒が見ていて飽きない。

「甘み」「きれ」など、コーヒーの宣伝文句には

今まで「どこが?」と思っていたが

本当にあるんだなぁと実感。

これなら牛乳混ぜる派の私でも

ブラックのままいただけます。

ところで

そろそろ検診を受けようと思い

資料を探していたら

そのファイルの中から偶然家族写真が出てきた。

かつて品川パシフィックホテルに

楼蘭*² という中華料理店があった。

記念日にはその店で、家族でよく食事をした

その時の写真だ。

やせ衰えた父の姿が写っているので

父の最後の誕生会(8月)かと思って日付を見たら

なんと最後の父の日だった。

父が亡くなる年は、

それは死が近いのだと

誰が見てもわかるほど激痩せしていたので

その運命に逆らうかのように

たびたび楼蘭で食事をした。

今から思うと、皆むきになって食べていた(笑)

父は食べられないっちゅうに。

あなたと一緒に食事をしたい、という家族の猛アピールだったのだ。

本当に食べるのが好きな家族

今年も父の日が近づいて

その公告を目にするたびに、なんというか…

本当に写真になって現れてくれた。

*1ハリオ http://www.hario.com/

*2楼蘭(銀座店) http://loco.yahoo.co.jp/place/g-3N40MoXV7_c/

待ちに待った、温泉旅行に行く

まずは小諸城址懐古園*¹ へ。

道は渋滞もなく すいすい

途中、首長竜みたいな形の雲

小諸懐古園には「イロハ英男ガッパ」というのがいて

身体の悪いところをなでると良いというので

腰のあたりを なでなで した。

先日、

妊婦さんのおなかを なでなでさせてもらったが

想像以上に気持ちよくてクセになりそうだ。

なので、別の妊婦さんのおなかも なでなでさせてもらう約束をした。

良いことがありますように❤

ツツジがとてもきれいでした。

懐古園を出て、

次には布引観音*² へ

あんな断崖絶壁に観音堂があります。

このスポットにたどり着くのさえ、大変だった。

これ以上登るのはやめました。

宗教建築物はクレイジーだ。

「ここまでしないと、救われない」

修行だ修行だ!!

…的な感じを受ける。

それは古今東西、共通しているように思う。

不幸から救われるための信仰だろうに

信仰のために、わざわざ不幸を増やしてるような気がします。

今

「死の欲動」*³ という本を読んでいる。

著者は精神科医 熊倉伸宏

その中に、「悪性の運命」について書かれているところがある。

患者ではない正常な人の中に

決まって同じような不幸を繰り返す人達がいるという。

当人は単なる不幸と思っているが

実は不幸な運命を内的理由から反復脅迫している場合がある。

快楽の見込みのない過去の体験を好んで反復するのである。

これは反復脅迫と快楽原則の比較の中で、挙げられた事例だが

反復脅迫は快楽原則と対立し、より「蒼古的」で「悪魔的」だと書かれている。*⁴

はっきりと説明はできないが、

古来からの信仰や宗教と、この「悪性の運命」は

どこかで繋がっているような気がしてならない。

人はそもそも、そんなに幸福にはできていないのではないか?

まぁその価値判断さえ私の傲慢かもしれませんね。

この本はもうすぐ読み終わるが

死の欲動に取り憑かれた人に対して

「このようにしたら良い」などといった

結論は書かれていない。

試行錯誤しながら生きていくしかないのである。

温泉旅行の話でしたよね…

*1 小諸懐古園 http://www.city.komoro.lg.jp/category/institution/kouen/kaikoen/

*2 布引観音 http://www.city.komoro.nagano.jp/www/contents/1248916342456/index.html

*3 「死の欲動―臨床人間学ノート」熊倉伸宏 新興医学出版社 (2000/05)

*4 引用 p.107より