市民大学仲間のYさんの畑を見に行った。

メンバーはYさん含め10人。箕面駅からは車に分乗して山を抜ける。

箕面の滝の上の道を通ったらしい。山はため息が出るほど美しい紅葉だった。

日本の秋ってすばらしい!

山を越え、高山集落を抜け、畑の近くの山道に駐車。

それからぐるりとハイキングすることになった。

高山集落は高山右近の生誕地で「隠れキリシタンの里」として知られているそうだ。

途中で小さな川を覗いていると、橋の反対側から川から上がってきた人が「たまに

参加されてますよね」と声をかけてこられた。

あらっ 大阪自然史博物館のS先生だった。こんなところでお会いするとは。

淀川プロジェクトの関係で水質の調査に来られたそうだ。

こんな小さい川まで調べておられることに驚いた。

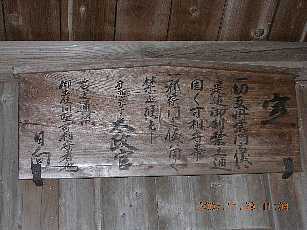

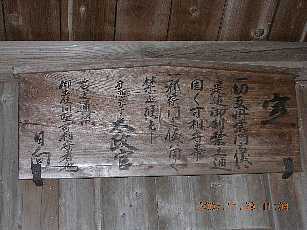

キリスト教禁止令が出て、ご禁制を周知するための高札や隠れ寺かと言われるお寺

や2組のキリシタンの夫婦のものではないかといわれる墓などをまわった。

高札

そして棚田の方へ。

山に向かって続く棚田

有名だそうだが過疎化が進んで農業従事者が少なくなりつつある。

下のほうの棚田は圃場整備の真っ最中。交通が不便で過疎化が進んでいる中で圃場

整備の効果?

棚田に沿って山沿いの道を登る。農道はコンクリートで整備され、機械を入れるた

め田んぼへ広いコンクリートの坂が作られている。

けれど、あちこちに放棄された田んぼが見られた。

田んぼの中の草モミジが美しい。

放棄されたために水が抜けて穴があいた田んぼなど、痛々しいところもある。

Yさんが2年前に20年契約で借りたのは、そんな田んぼの中でも上の方の山に近い所。

放棄されてから20年ほどたって背丈を越すススキが原となっていたらしい。

そこを開墾して2年半になるという。

小さな棚田が3・4枚ぐらいだったか、かなり広い。

シカよけネットをくぐって畑へ

一人で、機械も使わずに鎌と鍬とツルハシだけでやったというから驚き。

先日、何年も植え替えてなかったヤハズススキ1株を始末するのに難儀した私には信

じられない。

今は果樹と野菜が草とともに育っている。

ススキは無理に抜こうとせずに刈って刈ってを繰り返すと枯れて、残った根は自然

に腐って空洞が出来空気や水分が入るという。

草も抜かない。肥料もやらない。もちろん農薬も使わない。

そういうのを自然農法というらしい。

「草や収穫した野菜の要らないものはすべて畑に帰す」それとたまに撒く糠が肥料

になる。

緑肥用に撒いたというムギなどがあちこちに生えていた。

種を撒いた時、苗を植えた上に刈った草をかぶせておくそうだ。

草の中に種を撒く。苗を植える。

草取りもせずにこんなに作れるんならいいよねー。

「あまり大きいものはとれないけどね」とYさん。

野菜にかぶせるマルチもポリではなく自然分解性(土に返る)のもの。ビニール紐

は使わず自然素材の麻紐を使うなどこだわっておられる。

草の生えてない畑が手入れが行き届いたいい畑だと思っていたが。

自然農法の話に奈良の桜井市のKさんの名前が出た。有名な方らしい。

楽そうに見えるけれど苦労もあるだろう。

Yさんは本を読んだり話を聞いたりしていいと思うことをやっていると言われた。

隣の人がたまに覗きにくるという。周りの人の理解もいる。

だんだんいい関係になってきたといっておられた。

そんな自然な畑なので畦にもいっぱい草がある。ヒヨドリバナやヤマラッキョウの

花が咲いていた。いいなあ。

畑にはいろんな種類の野菜・珍しい野菜とともに果樹も植えてあり、将来は果物狩

りも出来る。

将来子供達の体験の場にしたいという夢をもっておられる。

畑で持参の弁当を食べた後、まずサトイモ掘り体験

1人1株ずつ、手伝ってもらって、ハコベと共に掘り起こす。

掘った土は以外にふかふかしている。

サトイモを掘っていたら一緒にジャガイモがごろごろ。何でやねん。という面白い

こともおこる。楽しい畑だ。

サトイモ タキノカワゴボウ 掘るのは大変

ヤーコン 食用菊を摘む

百姓の子だったのに畑経験全くなしの私。

ヤーコン掘り・ゴボウ掘り・下仁田ネギ・赤ネギ・食用菊などを収穫し、中まで青

い青大根・カブラのような辛大根の他、掘り上げ済みのサツマイモ・タマネギ・

ャガイモもお土産にもらう。

楽しい経験とたくさんのお土産。

みんな欲張りばあさん・欲張りじいさん状態

さて私はこれを電車に乗ってもって帰らねばならないのだ。

まあどうにか家へたどり着いた。

せっかくもらった新鮮な野菜。

すぐに料理に取りかかる。

夕食膳

鶏肉と下仁田ネギの串・コイモのきぬかつぎ 練り味噌・ゆでジャガイモ・青大根

と食用キクのサラダ・大根葉入りご飯・にゅうめん・沖縄で買ってきたウミブドウ

まだまだ残ってるよ。

メンバーはYさん含め10人。箕面駅からは車に分乗して山を抜ける。

箕面の滝の上の道を通ったらしい。山はため息が出るほど美しい紅葉だった。

日本の秋ってすばらしい!

山を越え、高山集落を抜け、畑の近くの山道に駐車。

それからぐるりとハイキングすることになった。

高山集落は高山右近の生誕地で「隠れキリシタンの里」として知られているそうだ。

途中で小さな川を覗いていると、橋の反対側から川から上がってきた人が「たまに

参加されてますよね」と声をかけてこられた。

あらっ 大阪自然史博物館のS先生だった。こんなところでお会いするとは。

淀川プロジェクトの関係で水質の調査に来られたそうだ。

こんな小さい川まで調べておられることに驚いた。

キリスト教禁止令が出て、ご禁制を周知するための高札や隠れ寺かと言われるお寺

や2組のキリシタンの夫婦のものではないかといわれる墓などをまわった。

高札

そして棚田の方へ。

山に向かって続く棚田

有名だそうだが過疎化が進んで農業従事者が少なくなりつつある。

下のほうの棚田は圃場整備の真っ最中。交通が不便で過疎化が進んでいる中で圃場

整備の効果?

棚田に沿って山沿いの道を登る。農道はコンクリートで整備され、機械を入れるた

め田んぼへ広いコンクリートの坂が作られている。

けれど、あちこちに放棄された田んぼが見られた。

田んぼの中の草モミジが美しい。

放棄されたために水が抜けて穴があいた田んぼなど、痛々しいところもある。

Yさんが2年前に20年契約で借りたのは、そんな田んぼの中でも上の方の山に近い所。

放棄されてから20年ほどたって背丈を越すススキが原となっていたらしい。

そこを開墾して2年半になるという。

小さな棚田が3・4枚ぐらいだったか、かなり広い。

シカよけネットをくぐって畑へ

一人で、機械も使わずに鎌と鍬とツルハシだけでやったというから驚き。

先日、何年も植え替えてなかったヤハズススキ1株を始末するのに難儀した私には信

じられない。

今は果樹と野菜が草とともに育っている。

ススキは無理に抜こうとせずに刈って刈ってを繰り返すと枯れて、残った根は自然

に腐って空洞が出来空気や水分が入るという。

草も抜かない。肥料もやらない。もちろん農薬も使わない。

そういうのを自然農法というらしい。

「草や収穫した野菜の要らないものはすべて畑に帰す」それとたまに撒く糠が肥料

になる。

緑肥用に撒いたというムギなどがあちこちに生えていた。

種を撒いた時、苗を植えた上に刈った草をかぶせておくそうだ。

草の中に種を撒く。苗を植える。

草取りもせずにこんなに作れるんならいいよねー。

「あまり大きいものはとれないけどね」とYさん。

野菜にかぶせるマルチもポリではなく自然分解性(土に返る)のもの。ビニール紐

は使わず自然素材の麻紐を使うなどこだわっておられる。

草の生えてない畑が手入れが行き届いたいい畑だと思っていたが。

自然農法の話に奈良の桜井市のKさんの名前が出た。有名な方らしい。

楽そうに見えるけれど苦労もあるだろう。

Yさんは本を読んだり話を聞いたりしていいと思うことをやっていると言われた。

隣の人がたまに覗きにくるという。周りの人の理解もいる。

だんだんいい関係になってきたといっておられた。

そんな自然な畑なので畦にもいっぱい草がある。ヒヨドリバナやヤマラッキョウの

花が咲いていた。いいなあ。

畑にはいろんな種類の野菜・珍しい野菜とともに果樹も植えてあり、将来は果物狩

りも出来る。

将来子供達の体験の場にしたいという夢をもっておられる。

畑で持参の弁当を食べた後、まずサトイモ掘り体験

1人1株ずつ、手伝ってもらって、ハコベと共に掘り起こす。

掘った土は以外にふかふかしている。

サトイモを掘っていたら一緒にジャガイモがごろごろ。何でやねん。という面白い

こともおこる。楽しい畑だ。

サトイモ タキノカワゴボウ 掘るのは大変

ヤーコン 食用菊を摘む

百姓の子だったのに畑経験全くなしの私。

ヤーコン掘り・ゴボウ掘り・下仁田ネギ・赤ネギ・食用菊などを収穫し、中まで青

い青大根・カブラのような辛大根の他、掘り上げ済みのサツマイモ・タマネギ・

ャガイモもお土産にもらう。

楽しい経験とたくさんのお土産。

みんな欲張りばあさん・欲張りじいさん状態

さて私はこれを電車に乗ってもって帰らねばならないのだ。

まあどうにか家へたどり着いた。

せっかくもらった新鮮な野菜。

すぐに料理に取りかかる。

夕食膳

鶏肉と下仁田ネギの串・コイモのきぬかつぎ 練り味噌・ゆでジャガイモ・青大根

と食用キクのサラダ・大根葉入りご飯・にゅうめん・沖縄で買ってきたウミブドウ

まだまだ残ってるよ。

自然農法

室生村のYさんの所もそうですよ

草ぼうぼうで虫もいっぱい。

草のほうが大きい顔してる

でも土はふわふわ

野菜は甘くてとっても美味しい。

ご主人も体験農場みたいのが出来たらいいと

いつも話してみえます

実現したらいいなあ~。

ではね

農業にはあまり興味がなかったけど、楽しそうね。