ロープウェイで吉野山駅へ。

昭和4年からの運航で日本最古の吉野山ロープウェイ

いい季節だけに、乗客も多い。

千本口駅からゆらゆらと吉野山駅へ。

吉野山駅の温度計は10度だったが、寒いつもりで来ているのでそれほどでもない。

桜の紅葉を期待していたが、全部葉が散って、モミジの紅葉にはまだ早い。

黒門と言われる金峯山寺の総門 高麗門という造り。

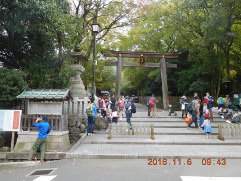

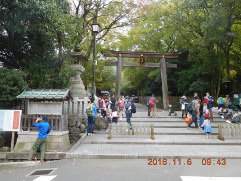

日本三大鳥居の1つ 銅(かね)の鳥居 大峰山への第1門で発心門ともいう。

金峯山寺は飛鳥時代に修験道の開祖役行者によって開かれた。

世界遺産で国宝の仁王門は大修理の工事中だ。

金峯山寺蔵王堂 本尊は蔵王権現 今は開帳していない。

笠置山から熊野方面へ逃れた護良親王の身代わりとなって自害し、親王を助けた村上義光の碑が建っている。

太平記に書かれたお話を聞いた。

源義経と静御前の逃避行で有名な勝手神社や古事記・日本書記に載るという井光神社を少し覗き桜本坊へ。

桜本坊

天智天皇から吉野に逃れていた大海人皇子が冬なのに満開の桜の咲く吉夢を見、後に皇位に就いた天武天皇が、その桜があった場所に寺を建立されたという。

渡り廊下でつながっている大師堂 聖天堂 本堂を初めて拝観。

ご本尊は役行者椅子像(重文)鎌倉時代の寄木造り。等身大像 他では見ない青年の姿でお髭はない。

椅子に腰かけた像を見慣れているが、珍しい座像の役行者像もあった。これにはお髭あり。

他にも重文に指定された仏像もある。

「桜の夢」の故事に因むのか桜の古木が数本あった。枝垂桜もあり桜のシーズンには境内は華やかになりそう。

ギンモクセイの大木は天然記念物

五郎平茶屋跡の園地でお弁当

今から谷を越えて向こうに見える如意輪寺へ行く。

右)この辺りは中千本といわれる所だが、桜の幹には地衣がびったりとついて息苦しそうに見えた。

谷へ下り、また登り、最後の階段を登ると如意輪寺。

本尊は如意輪観音

楠木正行が鏃で辞世の句を書いたという扉などを見た後、後醍醐天皇塔尾陵へ。

後醍醐天皇塔尾陵 戻りたかった京都の方角(北)に向いているという。

正行が切り落として戦いに臨んだという髷を埋めた髷塚

正行を慕って正行討ち死の後、尼僧になったという弁内侍の至情塚など古の物語が数多くあるところだ。

本堂の前に楠木正行が植えたという樹齢五百年の木斛(モッコク)

「高松宮殿下お手植え。皇太子徳仁親王殿下の御印「梓の木」カバノキ科」と説明版のある木。

ちょうど果実がたくさんぶら下がっていた。 どう見てもキササゲのような長い鞘・・

ミズメ(カバノキ科)もキササゲ(ノウゼンカズラ科)も別名はアズサとも言うが、この木は明らかにカバノキ科のミズメではない。

説明板の「カバノキ科」が間違いなのかと思ったが、ネットでお印を調べたら「お印は梓(ミズメ)」とのこと。

じゃあ、説明板は正しくて、植え間違いなのか? これは大変。

カラスノゴマ 草むらに紛れて実を付けていた。私が初めてカラスノゴマを見たのも吉野だった。もう10年以上も前のこと。 センボンヤリ 閉鎖花から綿毛になったのだろう。

帰りは吉野駅まで車道を歩いて帰った。