絵画を学ぶ上で、石膏デッサン以外の手っ取り早い方法はないと思う。モデルの石膏像は優れた彫刻の巨匠によって作られたもので、これを写生しようが、解釈しようが「描く力」がなければ体裁が付かない。すなわち見るに耐えるものを作る訓練に用いるのだが、巨匠が作ったもの素直に写せば相応の見栄えは確保できるが、それが自分の力でないことは、たとえビギナーであっても気が付かねばならない。しかしやはり気が付かないのは「写生は作ることであっても、創ることではない」ことである。

石膏デッサン不要論というのが、すでに私が受験生であったころから言われていて、石膏デッサンが科目の一次試験にあって、創造性のある者が選別されない・・・と個性や才能がある者が見出しにくかったのであろう。それは石膏デッサンのせいではなく、試験官の目に問題が有ったと思う。個性や才能は受験生レベルのビギナーに求めることではなく、デッサンを深めるための続きを大学4年間で教える側の教授が指導できなければ、大学教育は値打ちがない。しかし教授たちは線描で描いたものを拒否し、シャカシャカと斜線を入れたがる・・・・個性的なものより写生的なものを「素直なデッサン」として合格させている。デッサンは描き方ではなく、見方感じ方だろうに。あの斜線は何を意味する?当時流行ったセザンヌのタッチだったのだろうか? このような描き方に拘ると、描写の密度が上がらなくなる。

受験生の時身に着けた石膏デッサンが美大、芸大合格で終わってしまう者には卒業までの制作意欲も失われて何も残らない。大学に入るまでにやりたかったことを兎に角やり急いでも、能力がなければ、中絶してしまうのだ。芸大に合格すると、優越感で天狗になる者もいるし、4年間を自由に遊ぶ時間のように思う者もいた。大学に合格した程度で、すでに自分の表現の世界を持っている者などいようはずがない。(どっちみち50人の合格者も、4年後には4~5人程度が制作を続けているようなものだ。これは私学でも同じ。)

良くても、石膏デッサンを続けている者もいるが、これが将来この国の具象画家として写真的な人物、風景、静物画を描く職業画家になってしまうのだ。写真的であるから、丁寧な見方で右から左へと写生してある。画面も丁寧に塗られていて、やたら小奇麗なのだ。素人はきれいな枝と思うし「写真みたいによく描かれてある」と感心して・・・・これが画壇で売れ線なのだ。売り絵の世界では、これが高く売れるので追随者も増えている。買う側はまさに職人的な技巧に値打ちを感じているのだろう。国会の会議室には議長や大臣経験者の肖像画がかけられているが、これが写真的で…当然ながら写真から描くので、「写真にそっくり」だ。

写真的に描くと、それが写真のような隅々まで均一な出来上がりが完成であるが、また明日描く作品に、それ以上の目標があるだろうか?写真でも良いのではないだろうかと言われたらどうする? (私は人物は写真に描かれるより、写真そのもの方が好きだな。何しろ生き生きとしている瞬間を表現できるのは写真の方だからね。)写真がリアリティに欠陥を持つことも考慮すべきだろう。現実のものには写真よりもより細部が見つかるし、それを昔の画家は描いたのだから。

石膏デッサンが基礎的な描写力を身に着けさせ、高度になれば白く硬い質感、汚れた表面など、写真的な表面の状態から一歩進んで彫刻の美しさの要素を正確に描けるようになるには、実は更なる努力がいる高度な技術だ。しかしそこまで極める必要はない。個性は失われる一方だ。

写生的に描くことは、写真的に描くことと同じで、いかに正確に写し取るかと言う作業を行っているに過ぎない。昔、看板屋という職業があって、手のひら大の映画俳優の写真を渡されて、ものの20分から30分で百倍ぐらいに拡大して、綿布の上に耐水絵具で描くのである。写真と綿布の上には正方形のマス目が入っているのだが、一気に描く力はプロと言わざるを得ない。 最近の写真的絵画は手順として、同じように写真を利用して参考にしたり、中にはマス目を入れて入れて写す者もいる。 それが絵を描く上でのデスティネーションだろうか?

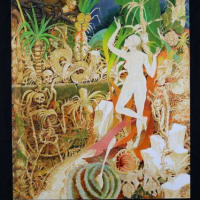

しかし私が最も嫌うのは写真的であることが「在るものを在るがごとき」に描いてしまうことで、「無いものを在るがごとき(チェンニーノ・チェンニーニ)」に描くという芸術の最低限の条件から遠ざかるからである。率直言うと、写真的絵画は芸術に慣れない。さらに言うと具象絵画でもない。物を作っても物を創っていないからだ。

写真的絵画が作者の「主観的感性」を失わせたことは、絵画から芸術性を排除したことと同じなのだ。そして具象絵画でもないことは、リアリズムというものは「現実の秩序や法則を最も典型的な形で表現すること」なのだから。

写真的に何を描くかといえば、人物、風景、静物とありきたりで、テーマ性は感じられない。表現の意図はないとしているのと同じだ。個人の意図を感じさせないことはまさに日本的なのだろう。その方が売り易く、買い手が個性のはっきりしたものが苦手で受け付けないからだろう。日本人は物に感情移入する世界的にも珍しい国民性を持っていて、八百万の神への信仰はもとより、自然の風景も「芸術だ!!」と言って感激する、その性格は具体性を欠き、曖昧な会話が万人向き。人との会話もズバリ核心を言うと角が立つ。要するに非合理で、手間がかかり非生産的なのだ。

「芸術とは何か」と問うことはしていけない風潮で、「表現されているものはすべて芸術だという前提」でNHKも「日曜美術館」を放送している。NHKによると焼き物(お魚ではありません)も芸術にされているが、何を表現しているのだろうか?表現の意図は何か?具体的な説明を受けたい。作者の表現の意志が明確でなく、釉の偶然性で出来上がった表情を有難がって「芸術」だと言ってしまうと「人の表現の意志が見えない。芸術は虚構であって、人の意志で作られる表現であるはずだ。絵を描くときにも自分の意志を明確にすることが最も重要で、貫けばそこが表現としてあらわれてくるのだ。

写真的絵画を描く人たちも、ご多分に漏れず、近現代の「観念的思考」の影響を受けている。写真的に描くとき客観的な現象をとらえているが、大事な自分の「主観性」を殺している。主観より客観の方が優れていると思い始めた産業革命以降、人々のの精神世界は軽視され、科学的合理主義や物質主義に興味が移って、思考は観念的になり現実の実感さえ変容させてきた。今まさに現在進行形であり、私はこれに反逆する。これに気が付いた人々は「スローライフ」を掲げて物質的豊かさから離れて、自然なサイクルを取り戻そうとする・・・もはや社会システムを作り過ぎていて、皆が皆対抗できそうにない。

自然な主観こそ欠乏していて、取り戻さなければ写真的に描いていることさえ、気が付かないでいる。そこで19世紀末まで、ヨーロッパの美術アカデミーで行われていた人体デッサンを生身の人間として描けなければ意味がない。生身の人間がモデルだと休むし、時には文句も言うし、ずっと描き続けるわけにもいかないから覚悟して、気を集中して描くほかない。これは石膏デッサンにない要素だ。(だからと言って写真にとって描いたらおしまいだ)気持ちを入れ替える必要がある。

私がブリュッセルのアカデミーでやらせてもらった人体デッサンはワンポーズ45分の15分休みで3セットあった。(日本では20分で5分休みでは気が散ったが・・・)週五回午後の自由時間にあって、45分で一枚の人体デッサンをA4ほどの大きさに毎日3枚で週に15枚。土日は家で自画像を描いて、年間1000枚描くことが出来た。この時、石膏デッサン的なものの見方、描き方から卒業できた。一枚一枚誰かが買ってくれる品質を目指したのだ。(鉛筆で描いた自画像を買ってくれる人はいないだろうが)

45分かけて、まるでクロッキーのようでは困る。クロッキーは天災ミケランジェロがやれば別だろうが、無能なビギナーが5分10分で何が出来よう。誰が言い出したか、瞬間に感じたものに美しさがあるとか・・・・馬鹿を言いでないよ・・・美術を観念的なものにした近現代美術評論家の産物ではないか。

45分の勝負に、モデルの形の線を追いかけて、鉛筆で描きだす。見ている時間はトータルで40分、描く時間は5分程度だろう。気を集中させて、観察しながらどう描くか、人体の形から線を引き出すのだ。線描で表現できることが目標だった。そうしないとシャカシャカと無駄な線を描いてしまうだろう。モデルと関係ないものは、この大事な時間に描かない・・・無駄をしないのだ。

45分の戦いが終わると、ふーっとため息が出る。ある時、ブリュッセルを旅行中の日本の薬剤師の方に「唇の色が悪い、貴方は酸欠気味ですよ」と言われた。そう言えば呼吸を止めて絵を描くことが頻繁にあった。「遠慮なく呼吸をしなさい」とアドバイスをもらったが、当時は喫煙者でもあったし・・・・タバコはいろんな意味で絵を描くのによくない。

デッサンをしている時から無駄をする者は、絵画制作でもしてしまう。この国独自の厚塗り・・・ヨーロッパでは見ないのだが、絵具の厚塗りは油絵も日本画も同じようだが‥‥下に隠れた絵具は、何のためにあったのだろう?もったいないではないか!!!盛り上がる画面は「絵ではなくて、絵具だろう」。下の絵具が透けて発色する効果を狙うには、それはそれなりの作法があるから、それはそれ。見る者に先に画材を感じさせれば絵画ではなくなる。

もう一つデッサン力を身に着ける方法は「巨匠ののデッサンや絵画を模写する」ことだ。先人から学ぶことを拒否する者の言い訳に「人まねは良くない」とか「自分の個性を大事にする」とか言う人が居てガッカリする。そう言う人たちの作品が似ているのはどういう訳だ。個性も才能も初めからあるわけではない。ミケランジェロもレオナルドも先生から教わって巨匠になったのだ。デッサンを学ぶときに、急ぐことはできない。天才のように時間を飛び越えることも出来ない。

一つ一つの物の捉え方、感じあk田、考え方、そして描き方の順に、山ほどある巨匠の賜物を頂戴することこそ、自分に「洞察力と美意識」を身に着ける方法なのだ。そして失われた己の主観的な感性も取り戻すのだ。

ハッキリ言えることは「写実」のリアリティとは、事細かく、見えている現象を忠実に追いかけることではなく、「モチーフの存在感」を描くことだ。歴史的に見て、具象絵画は、その「存在感」をどう表すか、実力の見せどころだった。「無いものを、在るがごときに」というのは、描く側の主観が最も大事だったのだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます