講師の伊藤惠子さんは,美里町で「株式会社はなやか」の代表取締役を務め,菜園レストラン「野の風」を経営する女性起業家で,美里町農業委員,JAみどりの総代,全国女性農業委員ネットワーク会長などを歴任し,農業・農村における女性農業者の活躍推進に貢献されています。

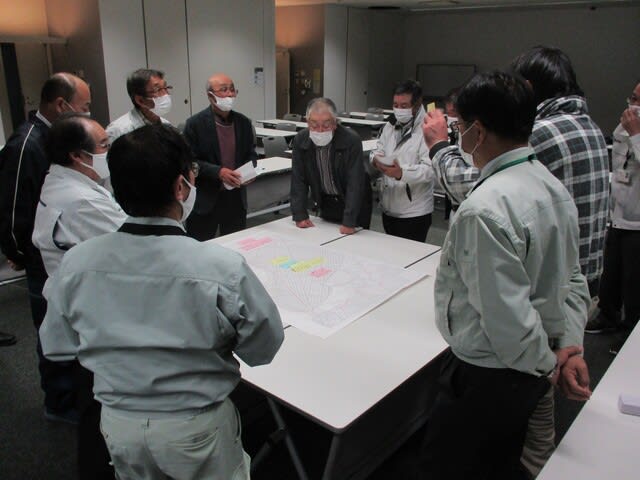

研修会では,皆で「野の風」のお弁当を食べ和やかな雰囲気の中,講演に入り,伊藤さんが乳ガンをきっかけとした起業や農産物の付加価値化,地産地消への取り組みや各種役職への就任など,その時,どう考え,どう対応してきたかについてお話を伺いました。その時々の判断には,家族での話し合いや地域の仲間の応援が重要であると話されました。20歳代の参加者からは「皆さんの御苦労や御活躍があり,農業経営へ参画しやすくなったと感じた」「農業は,男性中心のイメージが強く,もっと女性農業者が地域で活躍して欲しい」との感想がありました。また,先輩方からは,より良い農業経営や地域活動にするために,女性農業者のグループへの参加や家族経営協定の締結,関係機関とのつながりを深くすることなどの助言もありました。

参加者自身の振返りや共感,次代を担う女性農業者への応援などについて,改めて考える機会になったようです。

普及センターでは,今後とも女性農業者の働きやすい環境づくりに取組むとともに,女性農業者の活動を支援していきます。

<連絡先>

宮城県登米農業改良普及センター 地域農業班

〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

電話:0220-22-8603 FAX:0220-22-7522