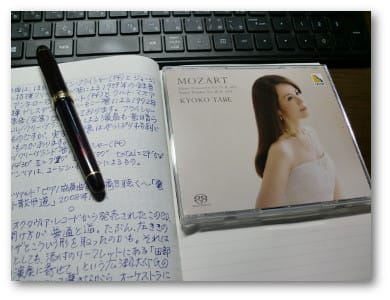

このところ、通勤の音楽として、モーツァルトの「ピアノ協奏曲第25番」ハ長調K.503を聴いておりました。この週末には、自室のステレオ装置で聴いております。田部京子さんのピアノ、飯森範親指揮山形交響楽団の演奏で、CDはオクタヴィア・レコードから発売されており、型番は TRITON:OVCT-00130 です。同じ顔ぶれで、2017年3月、山響第259回定期演奏会で実演を聴いています(*1)が、このときのライブ録音のようです。

第1楽章:アレグロ・マエストーソ。冒頭の音のバランスが、実に充実した、快い響きです。これは、おそらくナチュラルタイプのホルンやトランペットを採用した効果の一例でしょう。弦の澄んだ音はごく自然で、音楽の陰影も的確に描きます。古楽の影響を受けている時代とは言え、テンポはそれほど速すぎることはありません。カデンツァは田部京子さん自身によるものだそうですが、現代的な感性で内に光を照射するような見事なもので、実演でも聴き惚れたものでした。

第2楽章:アンダンテ。ゆったりした主題、ナチュラル・ホルンの音色ののどかさが好ましいものです。そっと入ってくるピアノの優しさが、例えば大きく下降する音階を魅力的にしています。

第3楽章:アレグレット。軽快なロンド主題で始まり、どこか祝祭的・典礼的な雰囲気があります。

この曲については、ほかにレオン・フライシャー(Pf)とジョージ・セル指揮クリーヴランド管による1959年の録音や、アンネローゼ・シュミット(Pf)とクルト・マズア指揮ドレスデン・フィルハーモニー管による1972年の録音(*2)などを聴いております。今はパブリック・ドメインになった、フライシャーとセル・クリーヴランド管による格調高い演奏も、20世紀の大オーケストラによる演奏として格別に素晴らしいものです。

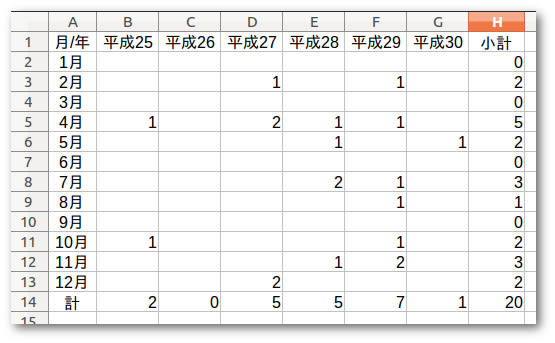

参考までに、演奏データを示します。

■田部京子(Pf)、飯森範親指揮山形交響楽団

I=16'03" II=7'40" III=8'54" total=32'37"

■アンネローゼ・シュミット(Pf)、マズア指揮ドレスデン・フィル

I=14'11" II=6'48" III=9'43" total=30'42"

■フライシャー(Pf)、セル指揮クリーヴランド管

I=14'30" II=7'27" III=7'57" total=29'54"

(*1):

山響第259回定期演奏会でベートーヴェン、モーツァルト、ラターを聴く〜「電網郊外散歩道」2017年3月

(*2):

モーツァルト「ピアノ協奏曲第25番」を聴く〜「電網郊外散歩道」2008年10月

○

ところで、オクタヴィア・レコードから発売されたこのCD、ケースの開け方が普通と逆。もしかしたら、左利きの人のためにわざとこういう形を取ったのかも。それはまだ良いのだけれど、添付のリーフレットにある「田部京子さんの演奏に寄せて」という広瀬大介氏の文章は、協奏曲の演奏について書きながら、オーケストラに触れた部分が

協奏曲では、オーケストラにも田部さんの世界観を共有してもらうべく、圧倒的なエネルギーに満ちた音がオーケストラへと向けられている感があったが(後略)

というところだけでした。え〜っ!

なんだかこの感じは、既視感があります。そうだ、カサドシュのピアノについて延々と語りながら、ジョージ・セルとコロムビア交響楽団の演奏については、わずかに1段落、15行だけしか触れていないという、あれ(*3)と同じだな!

(*3):

カサドシュとセルによるモーツァルトのピアノ協奏曲のLPで指揮者はどう扱われていたか〜「電網郊外散歩道」2008年11月