韓国語のハングルのように、独自の書き言葉を生み出せなかった琉球王府ゆえに、つまり漢字とひらがなをユカッチュ(士族層)は使用していたゆえに、独自のかきことばが発達しなかった琉球王国である。いわば漢語圏、ひらがな圏に属していたことになるのだろう。それゆえ、多様な話し言葉が地域毎に多数あった。その差異は六つに分けられるとユネスコは危機言語琉球諸語を認定したのが2009年である。

平敷屋朝敏が1720年、30年代に書いた擬古物語は美しいし、和歌が多く創作されている。玉城朝薫は当時謡曲にもなじんでいる。上層部の知的教養は中国、日本の史書、文藝にもなじんでいたのである。今、話し言葉の表記が問われている。規範の琉球語が必要で、琉球諸語を扱うとき、中央語になる首里・那覇語を中心とした正書法は必要になるだろう。標準語も必要だと、佐藤優さんが基調講演をしたとのことだが、氏は新報のコラムですでに自論を展開している。しかし、琉球史の中で差別されてきた宮古や八重山、山原、奄美などの言語主体性がまた登場してくるのは、当然だろう。琉球大の狩俣茂久さんや沖国大の西岡さんなどは、言語帝国主義で、宮古語などはまた沖縄の中央語に襲われていると話している。それも事実だろう。中央になびいていく現象が小さな島の現象としても現れる。中央へ、ピラミッドの構図の中へと吸収されていく。結晶体のパターン化した現象だから、それも納得できる。ミクロとマクロの表示とでも捉えたらいいのだろうか?それが果てしなく続いている。ミクロの視点をどう主体として取り込めるか、それが常に問われている。

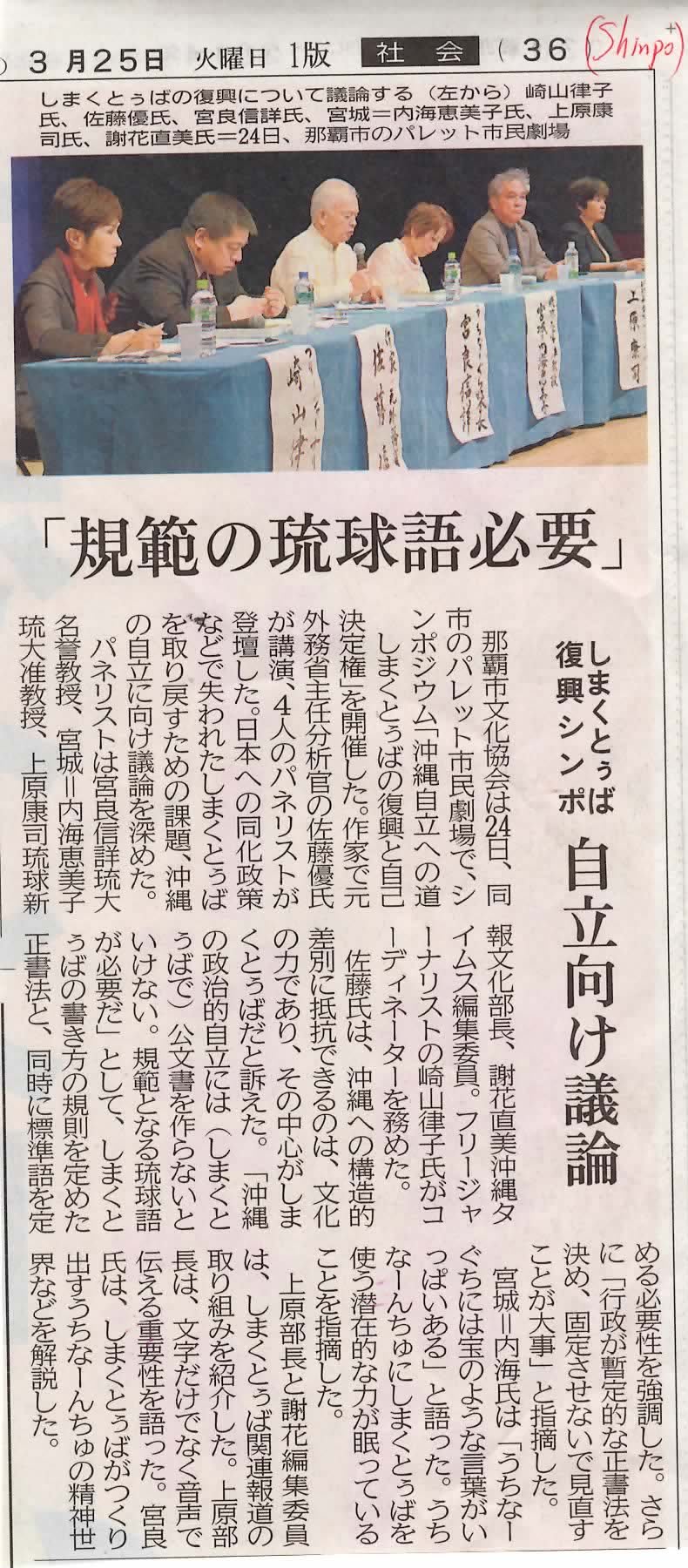

されど、すでにして琉球芸能(組踊、沖縄芝居)でさえ、字幕がないと理解できない観客層が増えている現実である。母語が日本語ゆえに、またその教育体系の中で130年以上たった現在である。新たに規範的琉球語≪表記≫を生みだし、基軸に据えることは、大きな文化運動に他ならない。なかったところから生み出す作業である。琉球史においてなかったことである。書き言葉(標準表記)を創り出す闘いは始まったばかりだ。

自らの書き言葉をもたなかったゆえに音韻と表記の落差が大きく、二重、三重の表記になっている。ひらがな、ローマ字、言語記号などー。琉歌の表記はそのまま、日本語音韻で読めない琉球・沖縄の文藝である。その複雑さは、逆に可能性とみていいだろう。沖縄の新聞が全部琉球語表記になる日がくるのかどうか、漢字かな交りなら分かりやすい。これは厳しい道のりにも見える。話し言葉と書き言葉の落差、表現は、話し言葉なら琉球語、物語の筋は日本語と小説でもかき分けられている。そのチャンプルーはそのままでも面白いし、クレオール化する琉球語の変容もまた時代の波である。

話し言葉を表記せざるをえなくなった現在で、それはまた過去の文化遺産を残す大切な作業でありつづける。組踊の台本など、伊波普猷のローマ字表記で音韻が残された。ローマ字表記は分かりがいいね。

文字だけでなく、音声で伝える必要は、その通りだね。しかし、日常で琉球諸語がどれほど重要か、ウチナーンチュの意識のありようが問われている。文化の記憶装置としての【芸能・演劇・詩&小説などの表象】を研究対象にしているので、琉球諸語を継承し、保存、発展させる文化運動は、大賛成である。

*************