薩摩藩主島津重豪の命令で和漢洋の資料を駆使して集大成された『成形図説』では、

「皇国にては稲を最上とし、他穀は俗にこれを雑穀と云ふ」

コメには特別な霊力があると信じられ、他の穀物とは区別されていた。

ともあれ、小山修三の研究によると、縄文の早期から前期にかけて人口が五倍になり、中期の二十六万二五〇〇人がピークとなる。

これは、狩猟採集の社会では大変に多い人口らしい。

だが、どんどん減少していき、晩期には七万六〇〇〇人を推計していた。

そして、弥生時代になると、六〇万人程になる、これは、渡来人の到来と水田稲作システムによる生産力の増大のためと考えられている、まさに革命的な出来事ということになる。

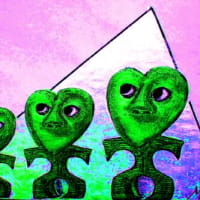

この日本列島で自然の恵みだけで生活できる人口は二十六万人程度ということになる、このなかにあの「青い瞳の人びと」がいるのであろうか、興味は尽きない。