「安土城訪問記~資料館編~」「安土城訪問記~城郭編~」からの続きです。

「伝織田信忠邸」から主郭方面へ向かう階段です。その主郭部分の直前である進行方向左側に、

「織田信澄址」「森蘭丸址」とあります。織田信澄とは、信長の弟で母から寵愛を受け家督を争いをし、信長が誅殺した織田信勝の子。その子は叔父であり父を仇敵でもある信長に仕え、明智光秀の娘をめとったと言う。残念ながら本能寺の変で織田信孝に殺されてしまう。もう一人の森蘭丸とは、晩年の信長の小姓であり、本能寺の変時にも信長に近習して殺されてしまった人物である。この場所も発掘調査はされて居らず、見るからにあまり大きな平坦面なども見当たらないのだが…。

いよいよ城の主郭に入ります。大きな虎口が見えてきます。

この辺りの石垣をみると、今までのよりも大きな石が使われている。積み方こそ野面積みであるが、その石の大きさを考えると江戸時代の城のようなものである。安土城がいかに巨大な権力を駆使して作られたかが想像できる。そしてこの虎口には「伝黒金門跡」と言われ、大きな江戸時代の城のような門があったと言われるそうだ。

安土城の主郭部分の位置関係を確認できる図面。

虎口すぐ進行方向左にある曲輪。「伝長谷川邸跡」と言われる。織田信長の小姓であった長谷川秀一の事だと思われる。同じ小姓である森蘭丸に比べると本丸に近いのだが、長谷川秀一の方が小姓としてのランクが上だったのだろうか?

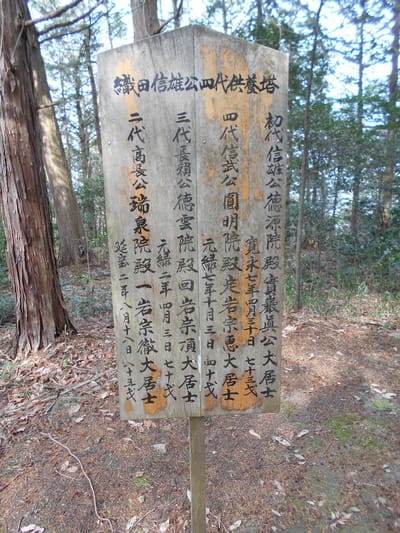

ここにある五輪塔は写真のように織田信雄4代の供養塔となっている。

虎口を右に行くと階段を登って二ノ丸へ。ここでも防御が堅い安土城。

その途中「仏足石」と呼ばれる仏を祭る台座を石垣に使っている石が展示されていた。室町時代中期に作られた台座だそうだが、これくらい大きな石であれば石垣に重宝されたのだろう。石垣が崩れて出てきたので、便宜上ここに展示されているそうだ。

二ノ丸はかなりの広さがある。

現在は「織田信長廟」となっている。

二ノ丸の階段を降りる所。降りた先に通路は狭く、かなり安土城を攻略するのは大変そうだ。写真左側が本丸へ続く道。

左の石垣は天主台の石垣。

本丸奥に行くと写真右の石垣が三ノ丸へ続く石垣。本丸より三ノ丸の方が一段高い。その理由は写真左側にある虎口。

写真で奥へ続く通路は封鎖されているが、これが安土城の搦手道(裏道)。ここからの侵入を防ぐために、この搦手門の辺りは、一段高い「伝三ノ丸」と「伝本丸取付台」に囲まれて防御している。

搦手門付近からみた本丸。かなりの広さがある。で、一段低いこの場所が本丸と言われる理由を考えると、おそらく重要な建物があったからだと思われる。それがコレ。

中庭を挟むこの巨大な建物を説明板では『信長公記』によると天主近くに「一天の君・万乗の主の御座御殿」である「御幸の御間」と呼ばれる建物に「皇居の間」が設けられているとされ、天皇の行幸を計画するために作られたのではないかとしている。で、肝心の信長は一段低い本丸の御殿ではなく、天主台の建物に住んでいたそうだ。

天主取付台です。写真前方に見えるのが本丸へ下がる階段です。登ると意外と狭いなと感じますが、天主取付台の北側の部分はまだ発掘調査も行われて居らず整備がされていないため狭く感じるようです。

天主取付台から天主台へ登る階段です。写真右側に工事フェンスがありますが、ここが天主取付台でまた未発掘な部分です。早期の発掘調査を望みます。

天主台には本当に大きな礎石が並んでいます。6階建ての建物を維持するにはこれだけ大きな礎石じゃないと厳しいのも理解できます。やはりかなりの大規模な城だったのだと思います。

天主台の看板をみると今私たちが経っている場所は天主台の地下1階部分と。なるほど石垣が高いのはそこが1階だからかと納得。

天主台からでも安土の景色が一望できます。木々がなければなお見通しが利いたでしょう。ましてや地上6階なら。この景色は織田信長が権力を感じた瞬間と思って間違いないと確信しました。

帰りは同じ道を辿って帰る…とおもいきや、「伝織田信忠邸」を西に行き「総見寺跡」を通るのが帰路だそうです。

寺跡に行くと、三重塔が見えました。私は「きっと江戸時代に立てられた、総見寺の跡だろうから、早々に見て次の城に行こう」と思っていました。がその思いは見事に裏切られました。

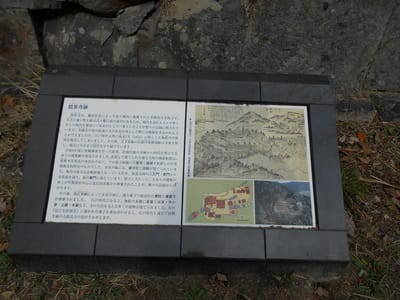

この説明板を見ると、織田信長が城内に創建させた城であるとあります。当時からあった場所でした。そういえば七尾城にも「安寧寺」があったからやはり武将と仏教は切り離せないものなのだなと思いました。仏教を重んじないと思っていた信長が城内に作らせた寺というのも意外でした。

しかも、本能寺の変後の安土城落城後も焼失しなかったとあってさらにびっくり。1854(嘉永7)年に本堂が焼失し伝徳川家康邸に移るが、三重塔は焼失から守られているようで、かなり古くから現存するようだ。

1992年(平成4)年に発掘調査に基づく安土城の環境整備が始まり、1998(平成10)年に大手道の整備が完了した。その整備されてからの歴史はまだまだ浅いと言える。1997(平成9)年には搦手道の全ルートも解明されており、その整備がもっとされてほしいと思う。

一方、「安土城天主 信長の館」でみた安土城の5階6階が復元されているので、安土城の部分復元でもできないかな…と思うが、その予定は全くないのだそうだ。

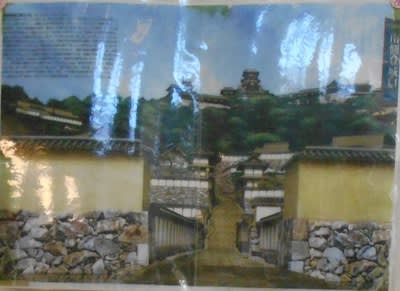

この復元CGは「安土城郭資料館」の掲示されていたもの。DVDやYouTubeで「絢爛 安土城」で使われているものの一部であるが、このような安土城の復元が実物になったら、観光のメインになると思うし、歴史の聖地になると思うのだが…。