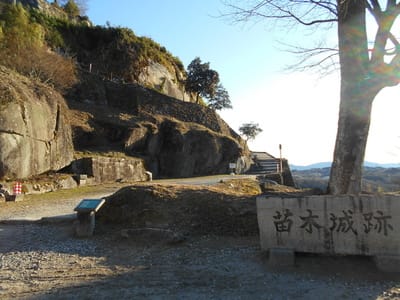

今回の訪城館記は岐阜県中津川市にある「苗木城」です。

この城を訪れた時間が16:05。城の麓にある「苗木城遠山資料館」の最終入場が16:30なので、城自体は約20分で往復する必要がある。しかし、最初に訪れたこの駐車場の場所から、苗木城跡まで650m、徒歩20分。往復40分・・・絶望的・・・かと思われた。しかしこの看板に「←同じ時間でいけます 険しい山道→」と書いてありました。とっさに「違う道がある」と思い、資料館方面に向かう、違う車道がありました。

ここが本丸に一番近い駐車場のようです。

こちらは、車道も歩道もよく整っていてとても見学がしやすいです。

駐車場から一番最初のクランクが後で購入した資料でわかりましたが「竹門」だった場所です。あまり聞いたことないネーミングでしたが、「出口のところ、竹で戸を据え建ててあるので、こう呼ぶ。門番もおらず、開け放しの門である。」開け放しの門とは聞いたことがない。おそらくそれは江戸時代の苗木城のことだと思います。平和な江戸時代のならあり得ると思うので。

次に足軽長屋です。竹門からすぐ近くの場所にあり、足軽の登城の際にまずここに立ち寄って、それぞれの持ち場にいくための場所だったようです。またこの曲輪の南側に「龍王院」という領主遠山氏の祈祷所があった。

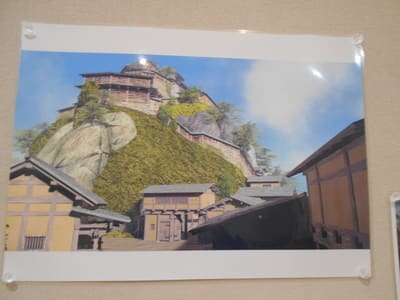

ここから望む本丸の家室がとてもキレイです。

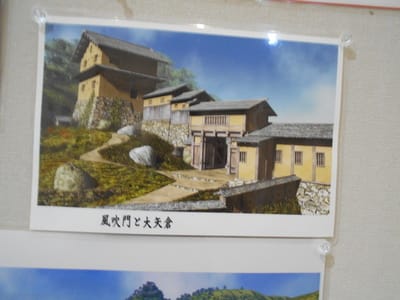

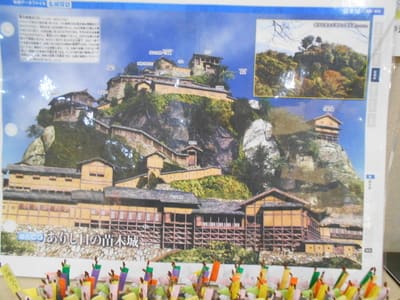

そしてこんなCGも掲載されています。

こんな建物があったのかと想像すると楽しいです。私はこのCGを歴史のTV番組でみて興味を持ち今回の訪問に至りました。

いよいよ、城内へ入ります。

風吹門です。大手門とも呼ばれていて城下と城内をつなぐ門でした。

かつてはこんな門があったようです。

苗木城遠山資料館に江戸時代の門が展示されていました。

風吹門を入ると「三ノ丸」と呼ばれる場所です。西側には「大矢倉」があります。かなり大きい石がありますが、苗木城の特徴ですが、元からある石を使っているそうです。時間がなくてこちらは登りませんでしたが、本丸から除くとこんな感じです。

木が邪魔でしていますが・・・CG復元だとこんな感じです。

建物が密集していますね。

こちらは工事中です。発掘調査かと思いましたが、おそらく崩落して安全対策をしているようです。だから重機があるのでしょう。この苗木城。やはり険しいところにあるんですね。戦国時代や江戸時代でも度々崩落などあったのでしょう。

苗木城の大門です。城内で一番大きい門だったそうで、2階建てで、2階は物置に使われていたそうです。

CGを見ると想像がつきやすいですね、ここからはCGを見ると、当時はかなりの坂道になっていて、その先に色々な建物が建っています。もちろん現代ではしっかりと安全な道が整備されて歩きやすいです。

では大門を超えると江戸時代は2つの門がありました。進行方向右側には「勘定所門」。

この門を通ると、斜面を下がり、「二ノ丸」へ通じています。この「二ノ丸」の写真を見ると、たくさんの礎石があります。

CG図を見ると多くの建物が建っています。ここが江戸時代の藩主が居住した場所になっていたそうです。やはり藩主の御殿なんですから当然礎石も多く頑丈に建てたのでしょう。

そして、大門を超え、直進方向に斜面を上がると、本丸へ向かう「綿蔵門」があります。さらに斜面を登ってクランクを曲がると、また門があります。

本丸の坂の下にあったので、「坂下門」と言われるそうです。私の影が見えてますね。

「菱櫓門」です。本丸に一番近い門です。ここからいよいよ本丸へ。

菱櫓門の北側にある「千石井戸」は、城内で一番高い場所にあるにも関わらず、枯れることがない井戸出会ったという。かなり高緯度にあって、これより上にはそんなに土地もないのだが、雨水などがたまる場所だったのだろうか・・・。

菱櫓門から進行方向右側にある「武器蔵」「具足蔵」。武器蔵はかなりの面積があるが、具足蔵は小さいと思っていたら、看板には「領主の具足や旗が保管され、別名旗蔵とも呼ばれていた。」とあり、かなり重要な倉庫だったことがわかる。

ここから見える天守がこんな感じ。元からある大きな石を使って天守の土台とし、清水寺のような足場を組んでいます。歴史のTV番組で初めてみた時は「すごいなぁ~」と思いました。戦国時代の技術って結構あるんだなぁと思ったのは、このような石垣に対して清水寺のような舞台を築いた場所は他にもあります。例えば七尾城の天守もそうです。岐阜城もそうです。最近の精巧なCGによって明らかになった建物の作り・・・ぜひ復元して欲しいなぁ。

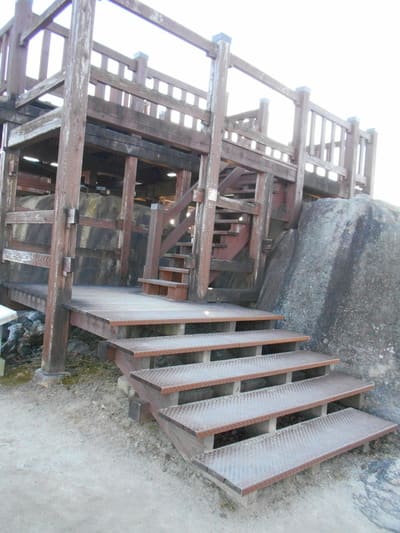

いよいよ天守台に来ました。

看板によると、「二つの巨岩にまたがる形で作られ、三層となっていました。」

「3階の『天守』は巨岩の上にあり、9m×11mの大きさでした。この巨岩の上の柱と梁組みは、苗木城天守3階部分の床面を復元(想定)したもので、岩の柱穴は既存のものを利用しました。」とあります。

この展望台の足場は往事を感じさせるもので、そうとう技術がいるものだったと思います。これは江戸時代のものでしょうか・・・。江戸時代は在国の時には1月、5月、9月の4ヶ月に一度大名がこの天守に登ったそうで、それ以外はカギをかけ入ることはできなかったようです。

展望台からの眺めです。中津川市が一望できます。素晴らしい眺めでした。苗木城は、高森山にあり、かつては高森城とも言われたようです。この頂上の標高は432m。眼下に見える木曽川がしっかり見えて天然の堀になると共に、交通の要所にもなっています。

ただし、私が訪れた時点ですでに16:20。あと10分で資料館の入場が制限される。走って城跡を降ります。余裕がない城館訪問です。

急いで戻ろうと思った時に、この巨岩。この岩は「馬洗岩」と呼ばれるそうです。なんとなく名前の由来が想像できましたか?「馬洗岩の名の由来は、かつて苗木城が敵に攻められ、水の手を切られた時、この岩の上に馬を載せ、米にて馬を洗い、水が豊富であるかのように敵を欺いたことから付けられたといわれている。」と看板に説明がありました。この伝説七尾城にもあるのです。こういう伝説って日本の至るところにあるようです。郷土史を研究してその地元だけを研究していると、その伝説だけをとって「すごいだろ!」となりますが、きっとこの手の伝説は江戸時代に人々の噂から作られたものでしょう。なにせ、苗木城は千石井戸があるはずなので、どんなに日照りでも井戸が枯れないはずなので、伝説に矛盾が生じます。

なんて言うのはあとで考えたことで、とりあえず写真を撮ってすぐに下山します。駐車場まで走って戻って急いで車を飛ばして・・・。

着きました。時間は16:27。入場制限まであと3分。ギリギリの到着です。入館するときに「城は登ってこられました?丁度西日がキレイだったでしょう?」と言われましたが、夕焼けを見る余裕もなく・・・。

年間15万人ですって・・・いいなあ。2018(平成30)年度の七尾城史資料館の入館者の実績は年間で7670人。七尾市の関連施設の中では一番入場者が多いものの、苗木城の15万人には遠く及ばない・・・。もちろん城の入場者数と資料館の入場者数では単純比較できないかもしれないが・・・もうちょっと七尾市は観光誘致に力を注いでもらいたいと思ってしまう。

資料館にはたくさんの参考文献が置いてあります。

所蔵品などの写真撮影は不可ですが、この模型は写真OK。これは太っ腹!

江戸時代で平和な時代なので、城にも建物が満載。苗木藩は所領わずか1万石。あまり経済力の無い苗木藩でも平和な時代だからこそ、少しずつ建物を増設できたのではないか?と思います。

この復元CGはかなり迫力があります。

こういう資料館での古い感じのVTRはあまり見るのが面倒になってしまいますが、ドローンなどによる迫力ある映像のあるVTRだとつい見入ってしまいます。そっか、やはり全国の資料館も展示替えしないと歴史ファンも飽きちゃうかなと思いました。ぜひ復元CGを!