山行報告

6/2

間に他の山のことを入れたので西冠を仕上げるのがいやになってしまい・・でも仕上げます。記録のためにはどうしてもやっておかなくてはね・・

ナンゴクミネカエデの花を見て石鎚頂上への本道に戻りました。

アケボノツツジの咲き残りがぽつんと1つ。

アケボノツツジの咲き残りがぽつんと1つ。

鉄の階段を下りつつみると瓶ヶ森までも見えます。午後と言うのに良く見えています。

6/2誕生日のぼちぼちさん。夜明峠を見て感無量でしょうねえ。2:44分です。

人の立っているのも見えるてんきの良いなか疲れが出てきた足に叱咤激励しながらゆっくりゆっく土小屋に向けて足を運び無事16:30分に到着。

下りに目に付いた花。ホウチャクソウ・ヨツバムグラ(?)

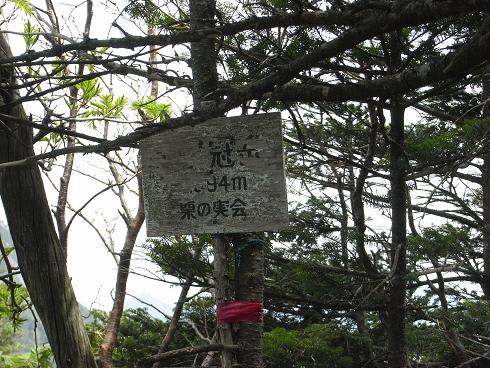

初めて長い時間をぼちぼちさんとは歩きました。疲れが出ていたのですが歩き通し記念すべき誕生日となりましたね。他の二人とも初歩きでしたのでやはり緊張します。無事完歩でき・・万歳と思った西冠の登頂でした。

6/2

間に他の山のことを入れたので西冠を仕上げるのがいやになってしまい・・でも仕上げます。記録のためにはどうしてもやっておかなくてはね・・

ナンゴクミネカエデの花を見て石鎚頂上への本道に戻りました。

アケボノツツジの咲き残りがぽつんと1つ。

アケボノツツジの咲き残りがぽつんと1つ。鉄の階段を下りつつみると瓶ヶ森までも見えます。午後と言うのに良く見えています。

6/2誕生日のぼちぼちさん。夜明峠を見て感無量でしょうねえ。2:44分です。

人の立っているのも見えるてんきの良いなか疲れが出てきた足に叱咤激励しながらゆっくりゆっく土小屋に向けて足を運び無事16:30分に到着。

下りに目に付いた花。ホウチャクソウ・ヨツバムグラ(?)

初めて長い時間をぼちぼちさんとは歩きました。疲れが出ていたのですが歩き通し記念すべき誕生日となりましたね。他の二人とも初歩きでしたのでやはり緊張します。無事完歩でき・・万歳と思った西冠の登頂でした。

天気 晴れ 参加者4名(ぼちぼち・流れ星・ほか)

天気 晴れ 参加者4名(ぼちぼち・流れ星・ほか)