自宅は地域の共同墓地のまん前にあるので、自宅前は、お墓参りの人でごったがえします。

お墓は花でいっぱいです。

今年から墓地管理委員にもなっています。

家を出ていって都会で暮らす若者や家族で賑やかになっています。

夏の連休としての意味合いが強いお盆ですが、本来の意味は意外とわかっていません。

お盆は、正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と呼ばれます。亡くなられた方やご先祖様が、あの世と呼ばれる世界(浄土)からこの世(現世)に戻ってくる期間のことです。

故人が生前を過ごした場所、主に自宅でお迎えして、再び戻っていくあの世での幸せ(=冥福)を祈る機会となっています。

お盆の正式名称である「盂蘭盆会(うらぼんえ)」は、仏教の「盂蘭盆経(うらぼんきょう)」というお経に由来しているそうです。

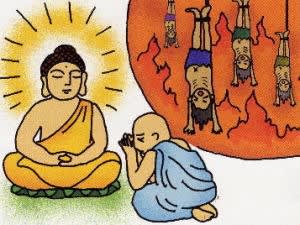

盂蘭盆経の「盂蘭盆(うらぼん)」は、サンスクリット語の「ウラバンナ(逆さ吊り)」が起源。お釈迦様の弟子の一人、目連(もくれん)にまつわる言い伝えを表しているのです。

その言い伝えとは、亡き母が地獄で逆さ吊りの刑を受けていることを知った目連が、母親を救済する方法をお釈迦様から聞くというものです。お釈迦様の教えが「(旧暦)7月15日に供養する」というものだったことから、現在のお盆の風習が始まったとされています。

一般的には、盆の入り(盆入り)である13日に迎え火を焚いてご先祖様をお迎えし、盆明けの16日に送り火を焚いてあの世へ再びお送りします。

仏壇にお盆飾りをし、14、15日には、家族と同じ食事を3度お供えすることが多いようです。ただ、うちでもそこまではしていません。

お盆期間中は、ご先祖様を供養するために過ごします。法要はもちろん、お墓参りでお供え物をすることも、盆踊りで踊りを奉納することも、お盆の正しい過ごし方です。盆踊りの意味もわからず、騒いでいるのはま違いです。

鳥海獅子祭りが16日に開催されますが、観光目的では本来ありません。

あと、お盆に水辺に行くのはいけないこととされます。

「三途の川」に代表されるように、水辺は古くからあの世とこの世の通り道とされてきました。そのため、多くの霊魂がこの世に戻るお盆に水辺にいくと、霊に引っ張られるという言い伝えがあります。

しかし、もちろんこれは迷信です。お盆中であっても、海やプールに出かけても問題ありません。

くしくも台風7号が近づいています。この時期以降引き潮での水難事故が重なるのでそのような事と被っているのかと!

ただし、お盆は亡くなられた方々を供養する期間。無駄な殺生をしないように過ごしておきたいところです。

水辺に行くのはかまいませんが、釣りは自重した方がいいですね。

今日は妻の実家のお墓参りで、大館にむかいます。