ほとんど勉強せずに試験に臨むことを「ノー勉」という。「世界史はノー勉だったけど、思ったよりできた」などの使い方をする。

私が学生のときは、よほど自信のある科目でないと、ノー勉で受験することはなかった。いい学校に合格して、いい会社に入ることが求められていたし、友達も同じように考えていた。つまり、それがスタンダードだったわけだ。

しかし、卒業してから何十年も経って、ノー勉ではいけないと思い知らされることがあった。

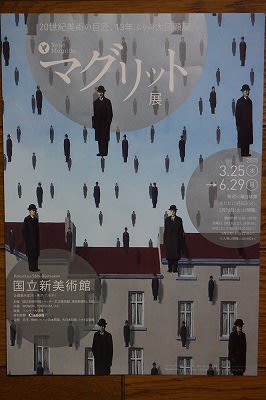

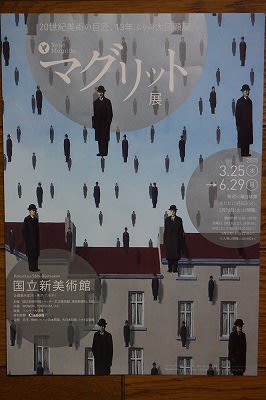

6月29日まで、国立新美術館で開催されている「マグリット展」である。

この絵には、「ゴルコンダ」というタイトルがついている。宙に浮かぶ紳士は3種類。手前の紳士は大きく、中くらいの紳士、小さな紳士を描くことで、遠近感を表しているそうだ。

だが、実際にこのような現実離れした光景はありえない。マグリットは、シュルレアリスムといって、現実を無視した世界を写実的に描いた画家のひとりである。新聞の特集を見て、おもしろそうだと飛びつき足を運んだのだが、甘いものではなかった。

「高校生の方には、こちらを差しあげております」

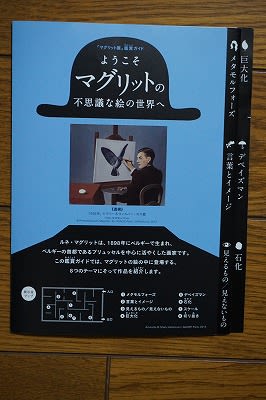

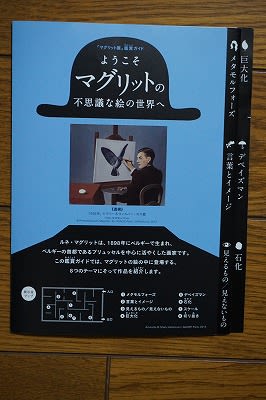

一緒に出掛けた娘に、ジュニア向けの冊子が渡される。絵の楽しみ方を解説したものらしい。

「よかった、空いてるね」

この美術館の最終入場は5時半までだ。私たちが着いたのは5時ごろだったし、平日ということもあって、会場には人がまばらだった。これなら落ち着いて見られる。

端からじっくり見ていくと、「心臓の代わりに薔薇を持つ女」「博学な樹」「困難な航海」「彼は語らない」など、絵だけでなくタイトルまで難解な絵が続く。

「はあ?」

「なんじゃこりゃ」

絵はすごく上手である。色づかいもシャレているし、デッサンの狂いはない。しかし、何が言いたいのかまったく理解できない。

「発見」という絵のところで、娘が冊子を差し出した。

「お母さん、この絵は説明があるよ」

「どれどれ」

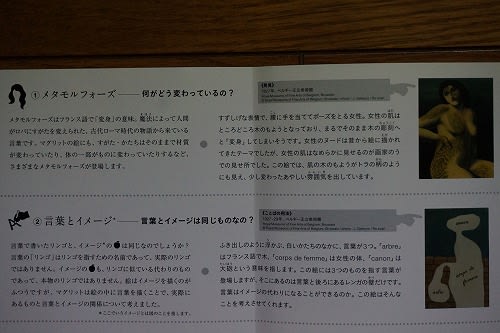

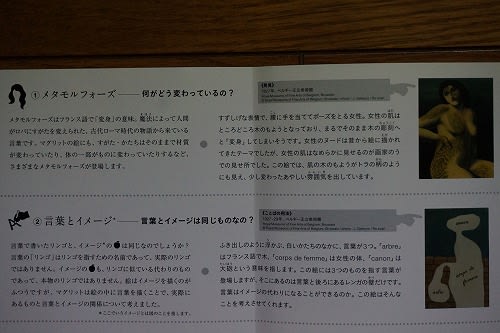

この絵はメタモルフォーズ、つまり「変身」がテーマになっており、なめらかな女性の肌を木の模様にしているそうだ。家具や床の木目は美しいが、顔や体の木目はおどろおどろしい。こんな組み合わせを見つけてしまうのが、マグリットの非凡なところなのだろう。

冊子のおかげで、「ことばの用法」「人間の条件」「空気の平原」「ヘーゲルの休日」「旅の思い出」「記念日」「王様の美術館」「透視」の意味するところはわかった。

だが、作品は全部で131点ある。「白紙委任状」「光の帝国Ⅱ」「恋人たち」など、メディアで解説されているメジャーな作品はともかく、ちんぷんかんぷんの絵が多いこと多いこと。

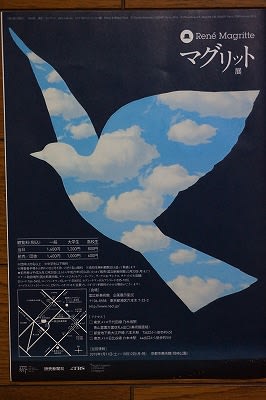

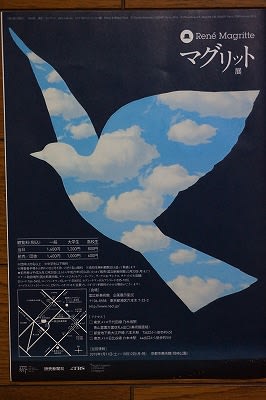

リーフレットの背面にある「空の鳥」は、ユーモアが伝わってきたが、これは例外である。

「足が疲れたから座る」

娘はすっかり退屈してしまい、絵を見る作業を放棄してベンチに腰かけている。私は一人で回りながら、「もっと予習してくればよかった」「ケチらないで音声ガイドを借りればよかった」などと後悔しまくりだった。

作品リストを見ると、残りの絵はあとわずか。問題が全然解けていないのに、残余の時間が5分しかない受験生の気分である。

くっそ~!

出口の表示を見て、時間切れになったことを悟った。言いようのない敗北感が、むくむくと頭をもたげてくる。意外に私は、負けず嫌いなのだ。

もっとマグリットの絵を勉強して、出直すべきか。

出直したときは、追試を受ける気分となるに違いない。

↑

クリックしてくださるとウレシイです♪

※ 他にもこんなブログやってます。よろしければご覧になってください!

「いとをかし~笹木砂希~」(エッセイ)

「うつろひ~笹木砂希~」(日記)

私が学生のときは、よほど自信のある科目でないと、ノー勉で受験することはなかった。いい学校に合格して、いい会社に入ることが求められていたし、友達も同じように考えていた。つまり、それがスタンダードだったわけだ。

しかし、卒業してから何十年も経って、ノー勉ではいけないと思い知らされることがあった。

6月29日まで、国立新美術館で開催されている「マグリット展」である。

この絵には、「ゴルコンダ」というタイトルがついている。宙に浮かぶ紳士は3種類。手前の紳士は大きく、中くらいの紳士、小さな紳士を描くことで、遠近感を表しているそうだ。

だが、実際にこのような現実離れした光景はありえない。マグリットは、シュルレアリスムといって、現実を無視した世界を写実的に描いた画家のひとりである。新聞の特集を見て、おもしろそうだと飛びつき足を運んだのだが、甘いものではなかった。

「高校生の方には、こちらを差しあげております」

一緒に出掛けた娘に、ジュニア向けの冊子が渡される。絵の楽しみ方を解説したものらしい。

「よかった、空いてるね」

この美術館の最終入場は5時半までだ。私たちが着いたのは5時ごろだったし、平日ということもあって、会場には人がまばらだった。これなら落ち着いて見られる。

端からじっくり見ていくと、「心臓の代わりに薔薇を持つ女」「博学な樹」「困難な航海」「彼は語らない」など、絵だけでなくタイトルまで難解な絵が続く。

「はあ?」

「なんじゃこりゃ」

絵はすごく上手である。色づかいもシャレているし、デッサンの狂いはない。しかし、何が言いたいのかまったく理解できない。

「発見」という絵のところで、娘が冊子を差し出した。

「お母さん、この絵は説明があるよ」

「どれどれ」

この絵はメタモルフォーズ、つまり「変身」がテーマになっており、なめらかな女性の肌を木の模様にしているそうだ。家具や床の木目は美しいが、顔や体の木目はおどろおどろしい。こんな組み合わせを見つけてしまうのが、マグリットの非凡なところなのだろう。

冊子のおかげで、「ことばの用法」「人間の条件」「空気の平原」「ヘーゲルの休日」「旅の思い出」「記念日」「王様の美術館」「透視」の意味するところはわかった。

だが、作品は全部で131点ある。「白紙委任状」「光の帝国Ⅱ」「恋人たち」など、メディアで解説されているメジャーな作品はともかく、ちんぷんかんぷんの絵が多いこと多いこと。

リーフレットの背面にある「空の鳥」は、ユーモアが伝わってきたが、これは例外である。

「足が疲れたから座る」

娘はすっかり退屈してしまい、絵を見る作業を放棄してベンチに腰かけている。私は一人で回りながら、「もっと予習してくればよかった」「ケチらないで音声ガイドを借りればよかった」などと後悔しまくりだった。

作品リストを見ると、残りの絵はあとわずか。問題が全然解けていないのに、残余の時間が5分しかない受験生の気分である。

くっそ~!

出口の表示を見て、時間切れになったことを悟った。言いようのない敗北感が、むくむくと頭をもたげてくる。意外に私は、負けず嫌いなのだ。

もっとマグリットの絵を勉強して、出直すべきか。

出直したときは、追試を受ける気分となるに違いない。

↑

クリックしてくださるとウレシイです♪

※ 他にもこんなブログやってます。よろしければご覧になってください!

「いとをかし~笹木砂希~」(エッセイ)

「うつろひ~笹木砂希~」(日記)