前回に続いて、30年後に藤井聡太七冠が目指す「最年長名人」の話。

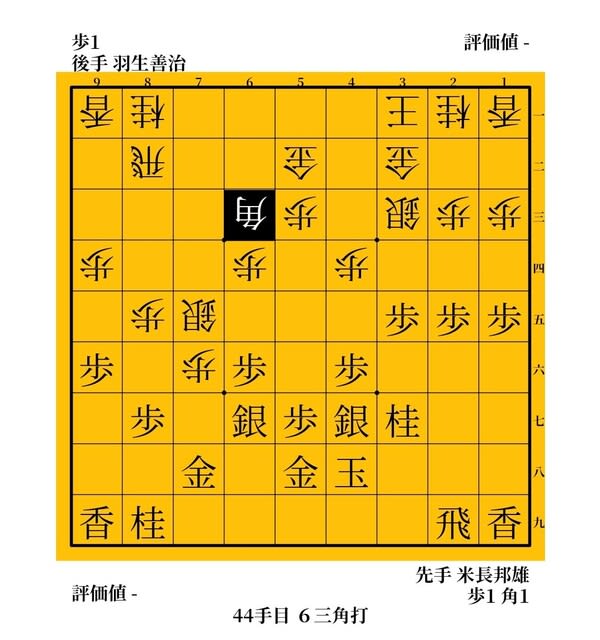

1994年の第51期名人戦は、初戦で挑戦者の米長邦雄九段が、中原誠名人に大逆転で先勝。

続く第2局は、両者得意の「相矢倉」になったが、この将棋の米長が実にすばらしかった。

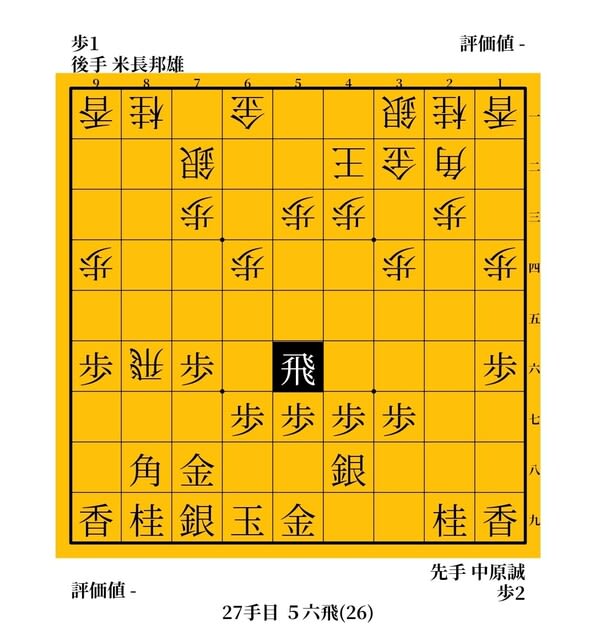

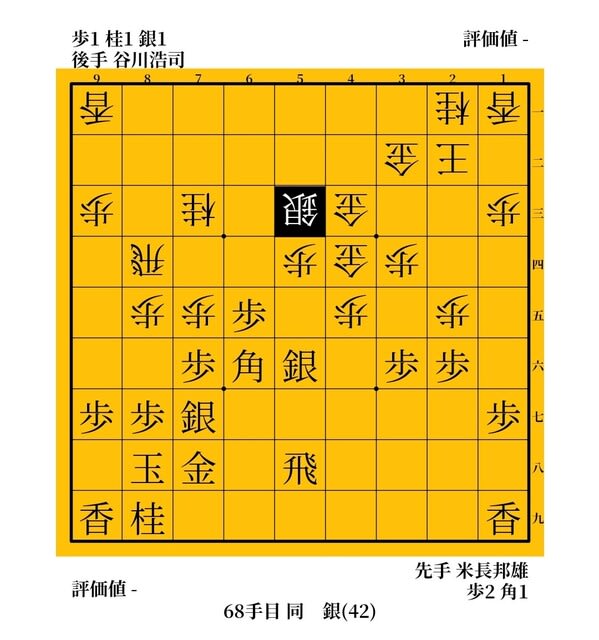

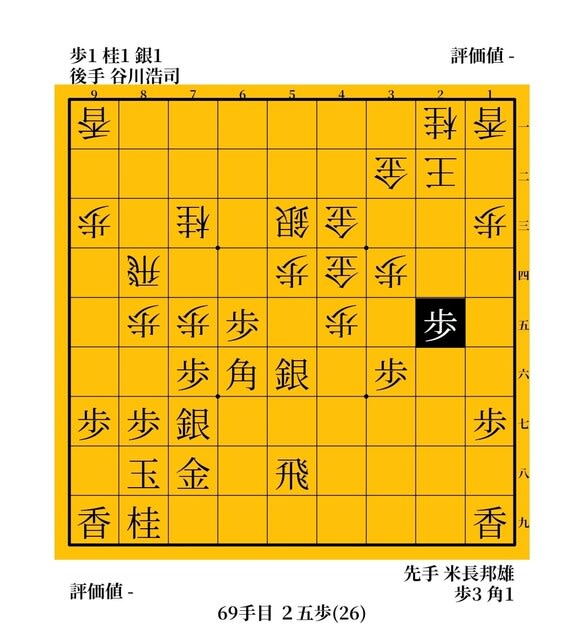

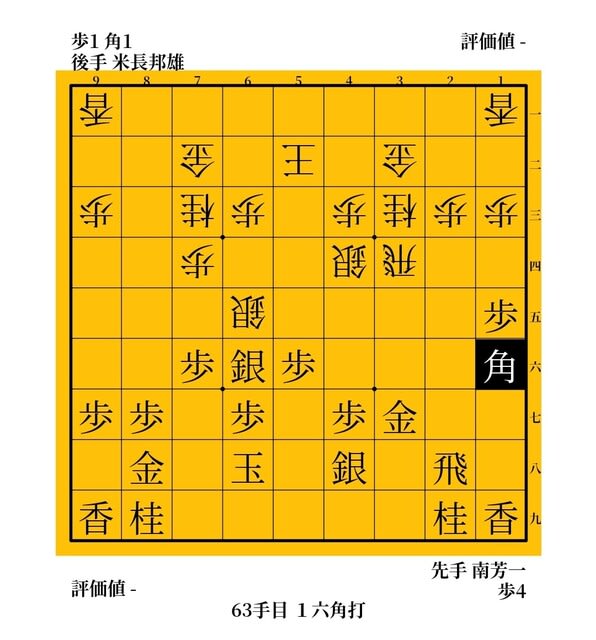

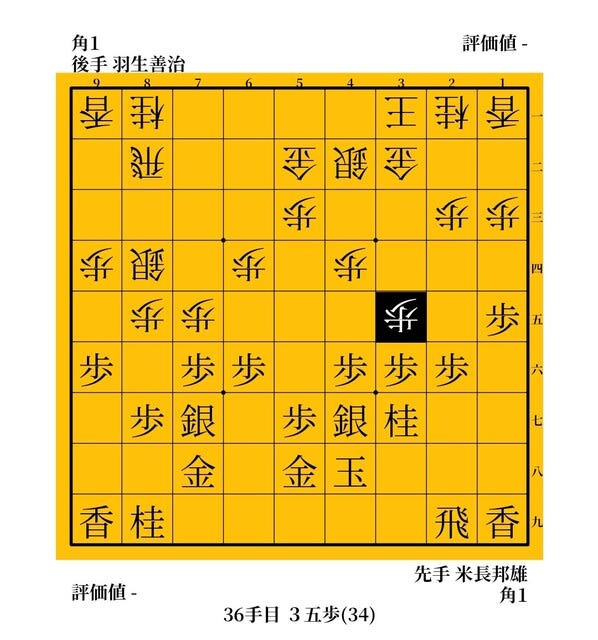

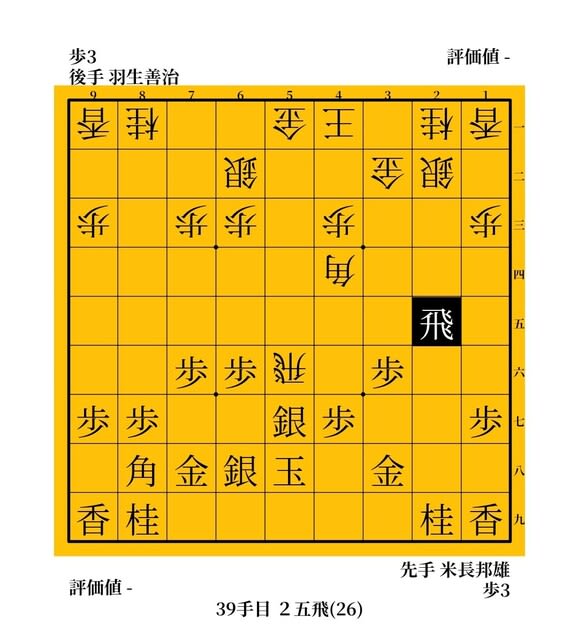

先手のスズメ刺しに、後手は△22銀と引く「菊水矢倉」の形で受ける。

これが中原が得意とする陣形で、なかなか突きくずすのはむずかしいのだが、米長はまず穴熊に組み替えて様子を見る。

これが時代を先取った思想であり、平成の世でで幅を利かせる(そして令和ではやや見直しを迫られる)ことになる、とにかく固めて、その守備力にまかせてバリバリ攻めようという意図だ。

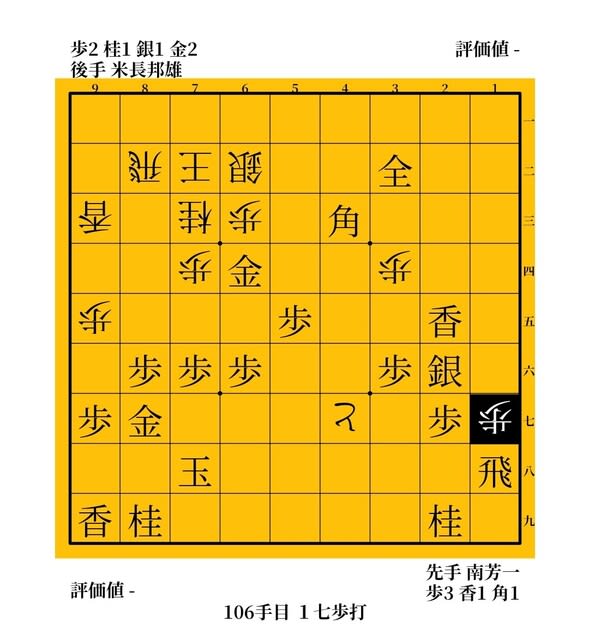

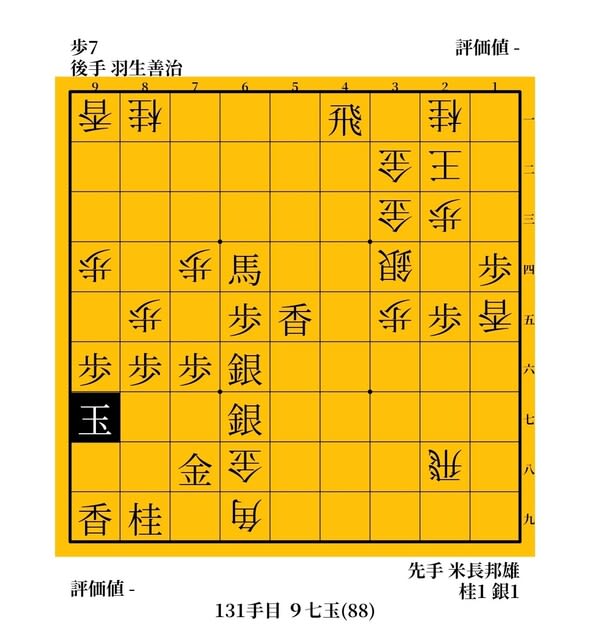

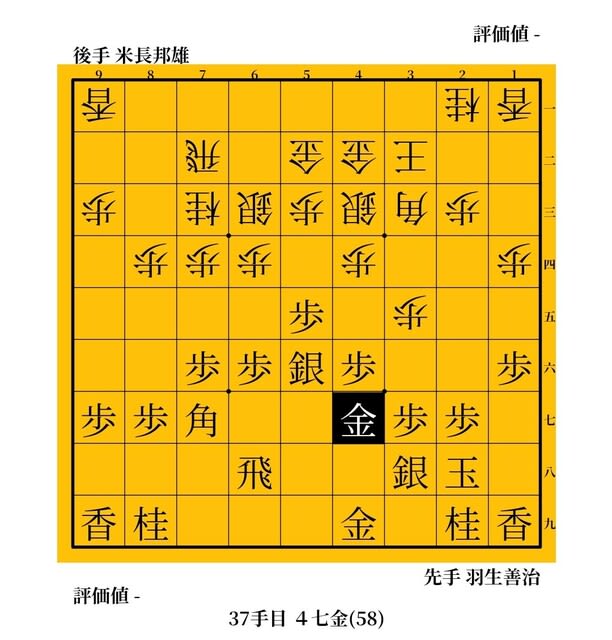

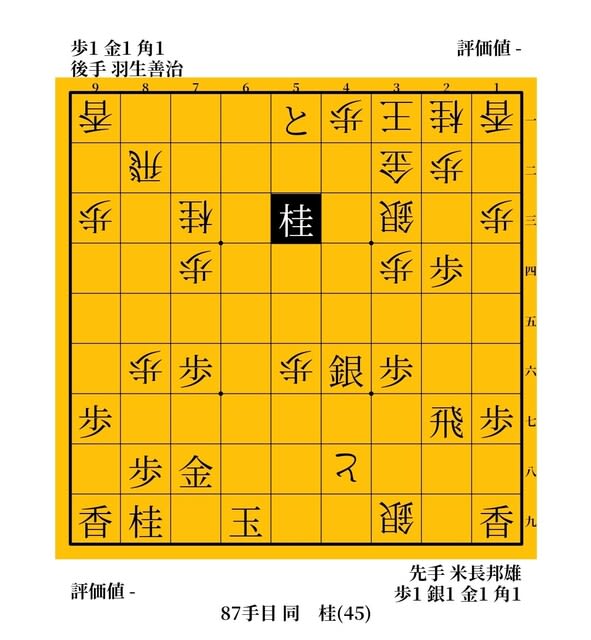

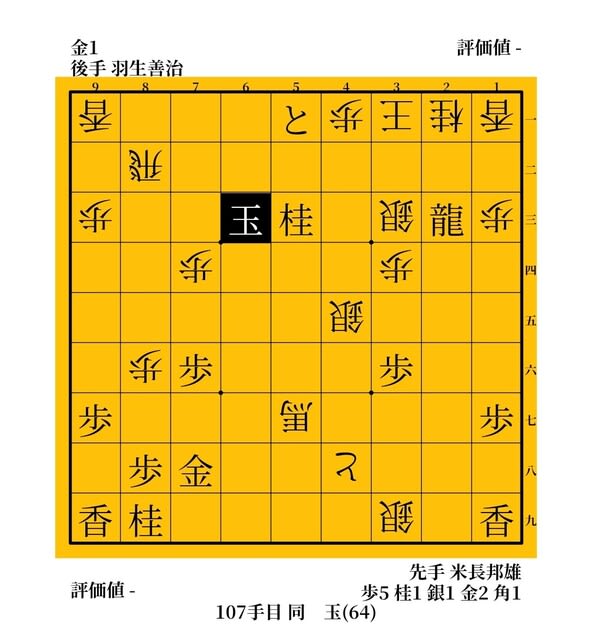

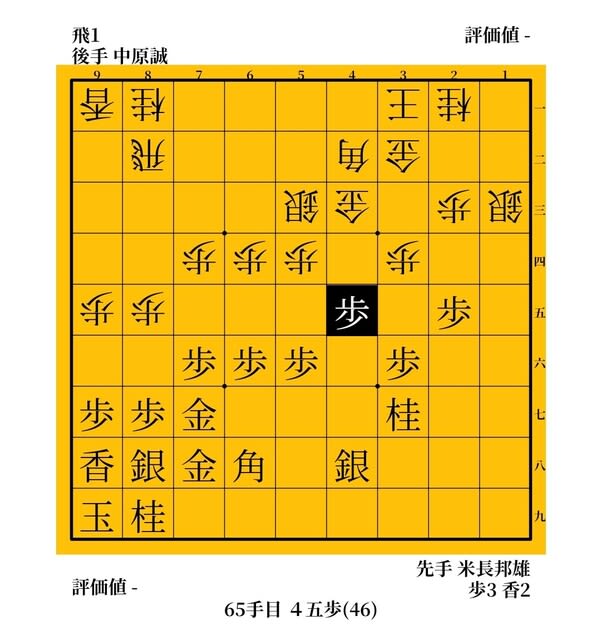

中原はそうはさせじと端から逆襲し、むかえたこの局面。

ここで△13香と打つのが端ではおなじみの切り返しで、飛車が死んでいる。

先手が困っているようだが「ニュースタイル」の米長邦雄にとって、それは待ち受けるところだった。

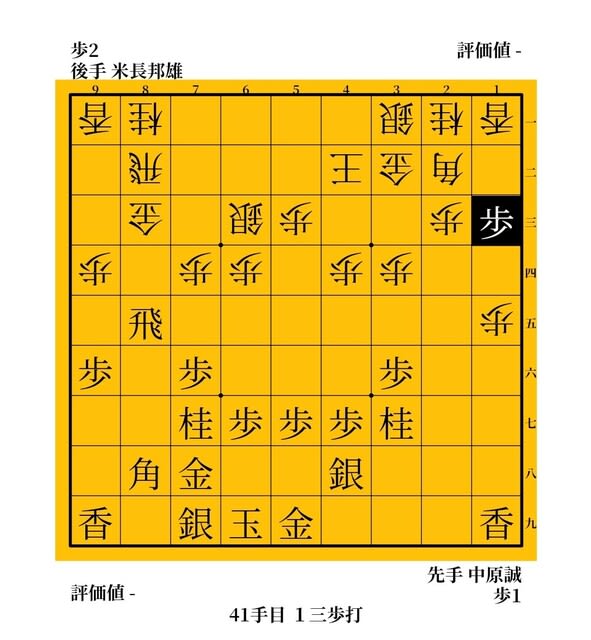

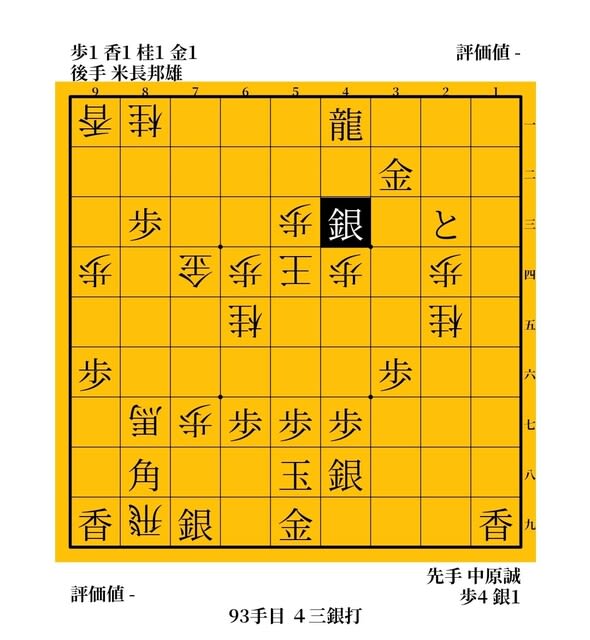

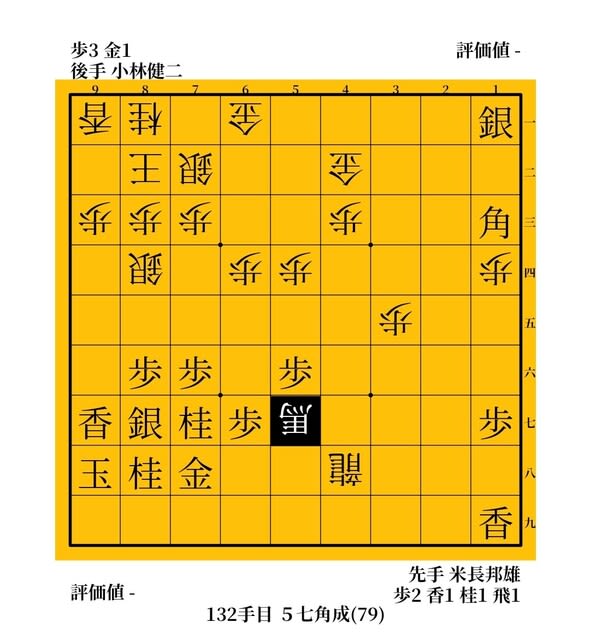

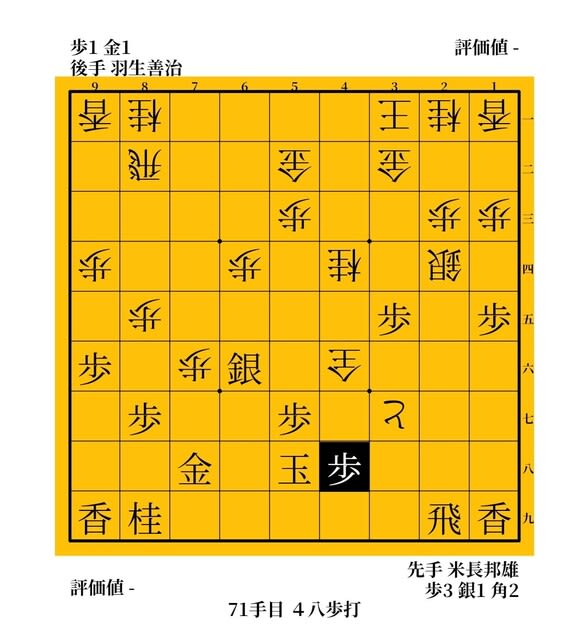

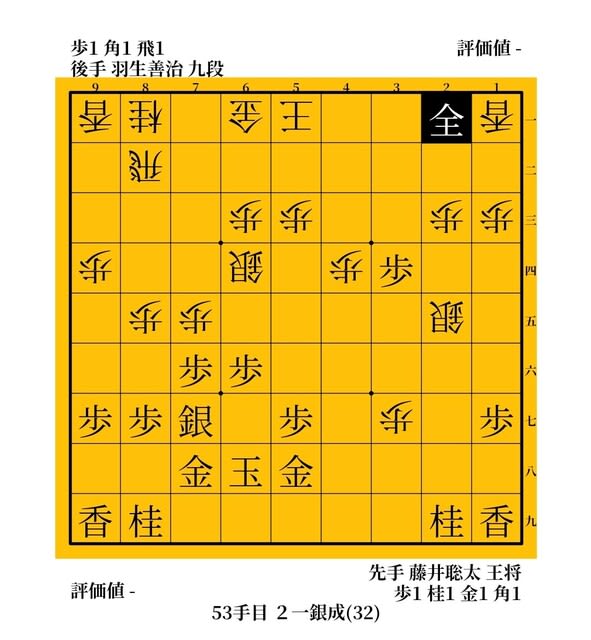

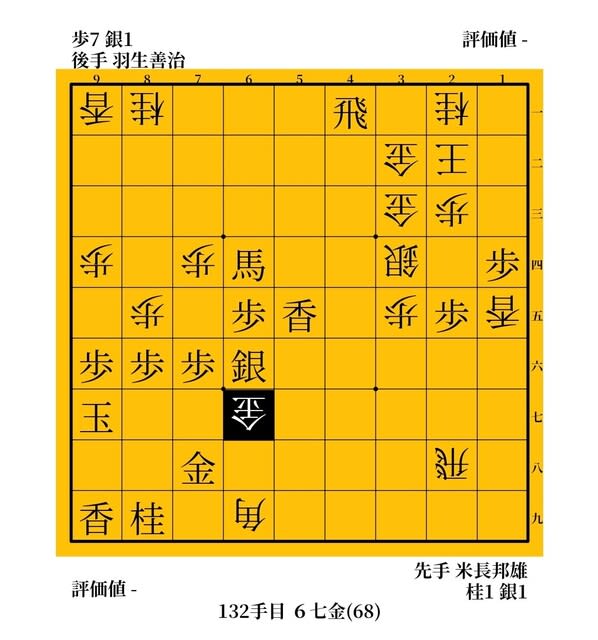

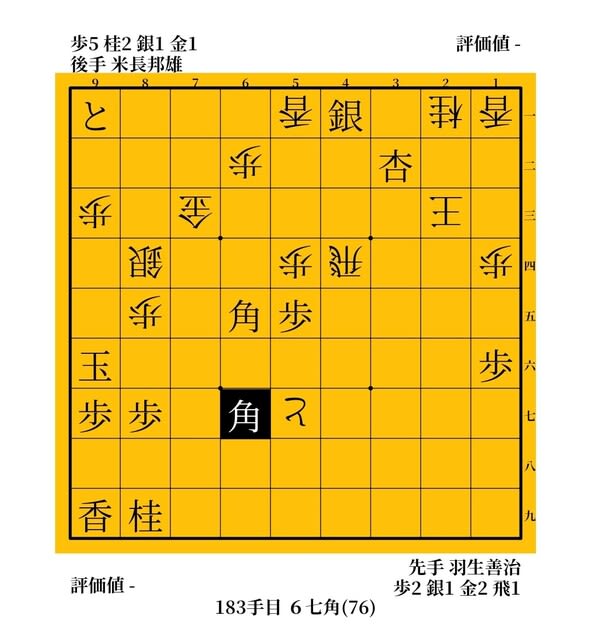

▲13同飛成、△同銀、▲45歩。

バッサリ飛車を切るのが気風のいい手。

一瞬、飛車香交換で大損だが、自玉は無敵で▲45の位も大きく、実は先手が指せるのだ。

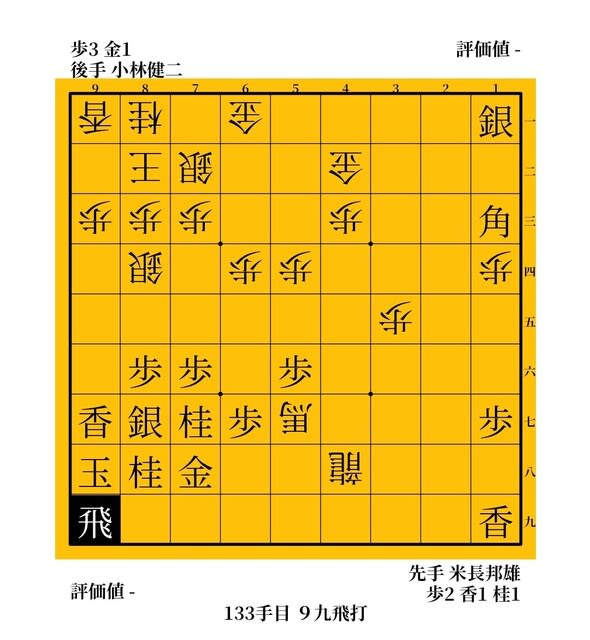

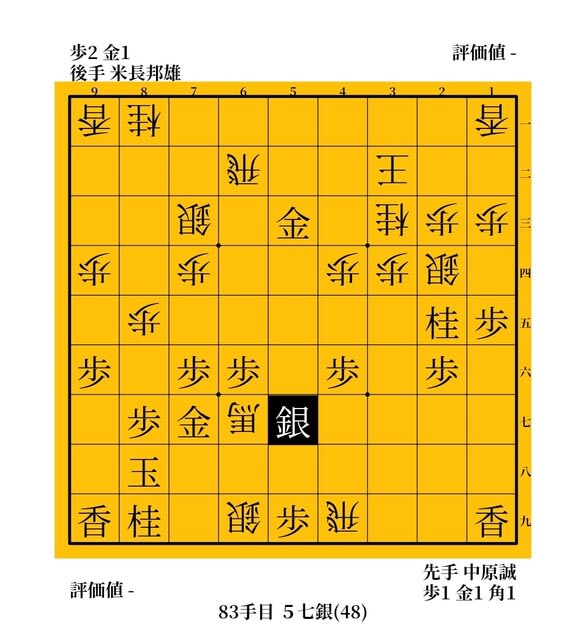

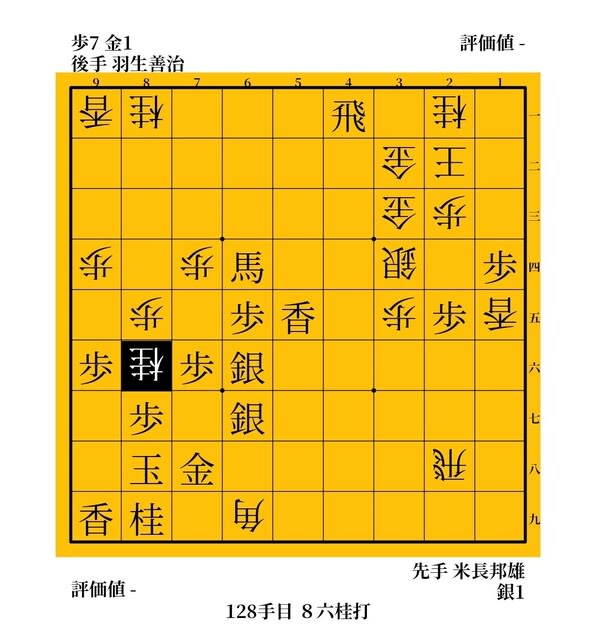

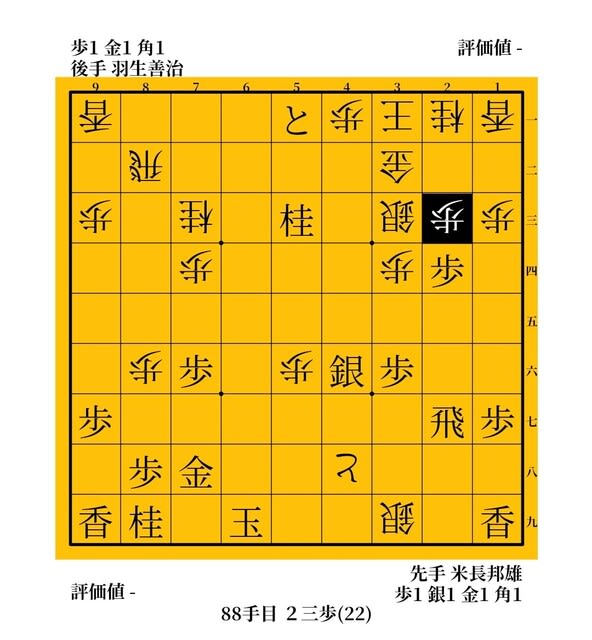

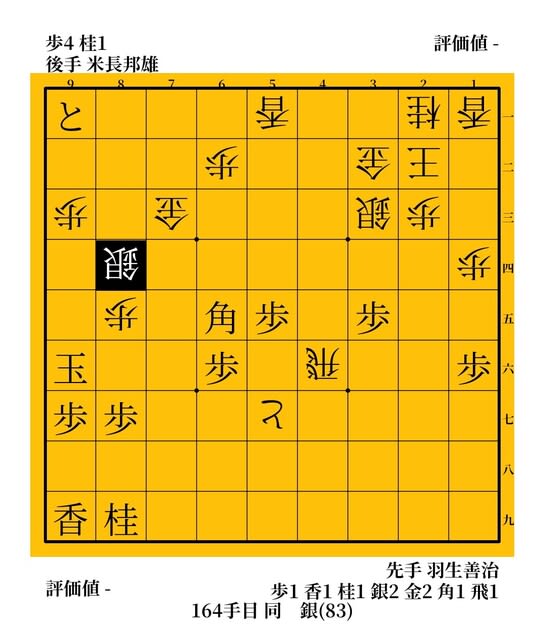

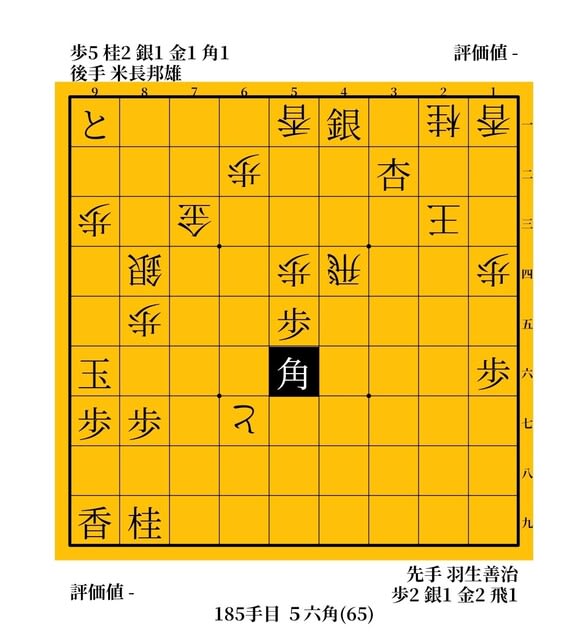

後手は△49飛と攻防に効かすが、銀を見捨てて▲44香とこじ開けに行く。

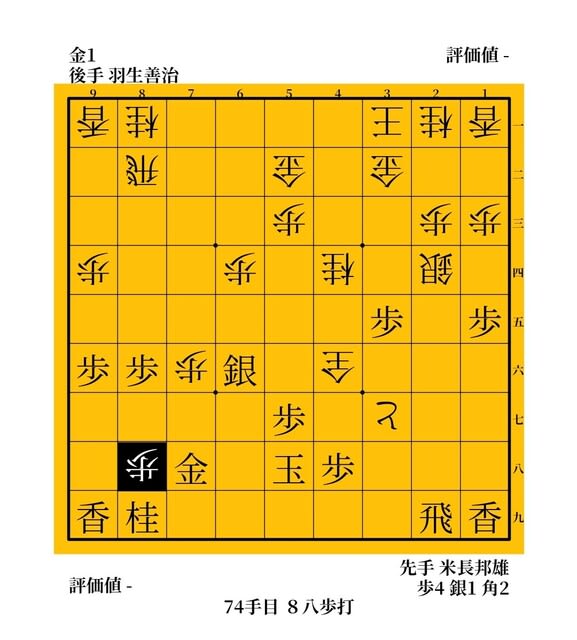

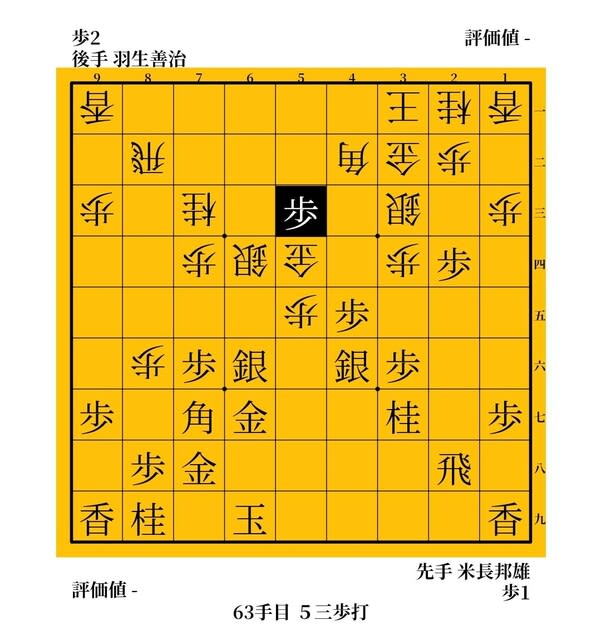

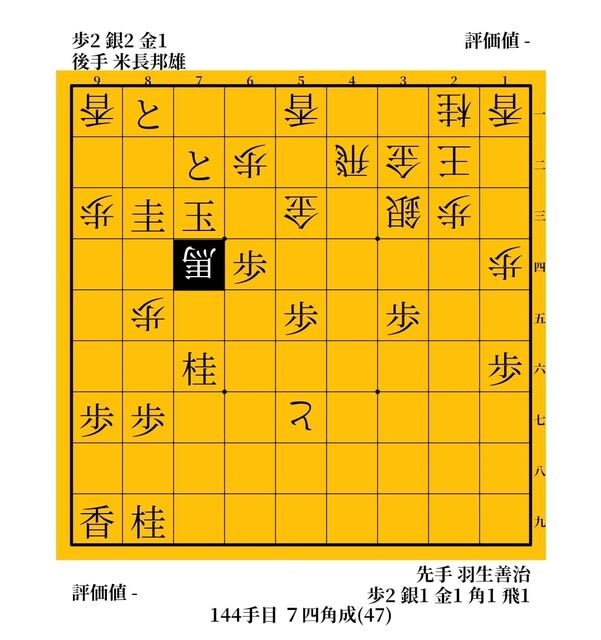

△同金、▲同歩、△48飛成の局面はなんと飛車損だが、かまわず▲43金と打ちこんで、△同金、▲同歩成、△同竜、▲44歩、△同銀に▲45歩とたたく。

かなり細い攻めに見えるが、自陣が無敵なのだから、つながってさえしまえば、後はどうとでもなる。

まさに「穴熊の暴力」であり、打たれっぱなしの後手からすれば陣形の差がいかんともしがたく、竜が責められる駒になっているのもツラい。

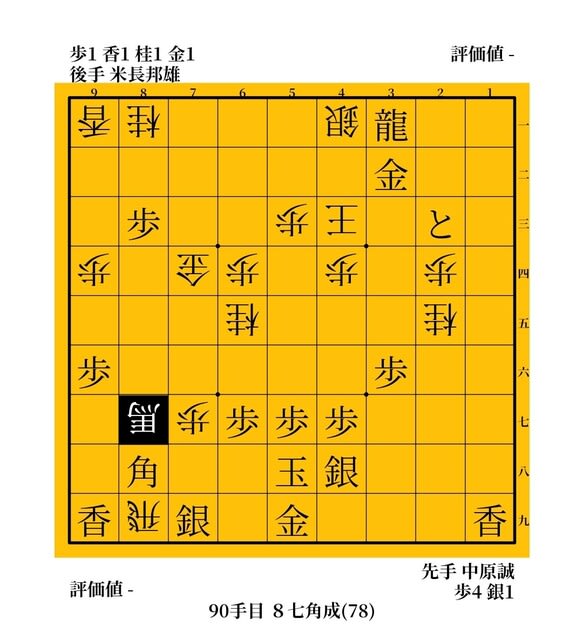

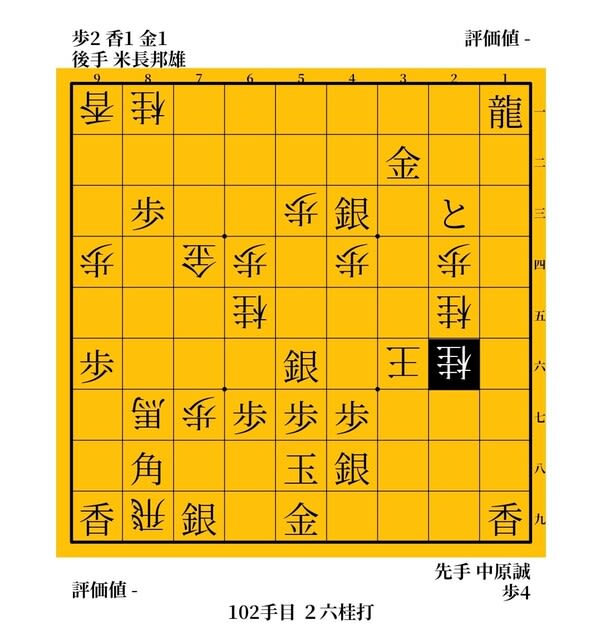

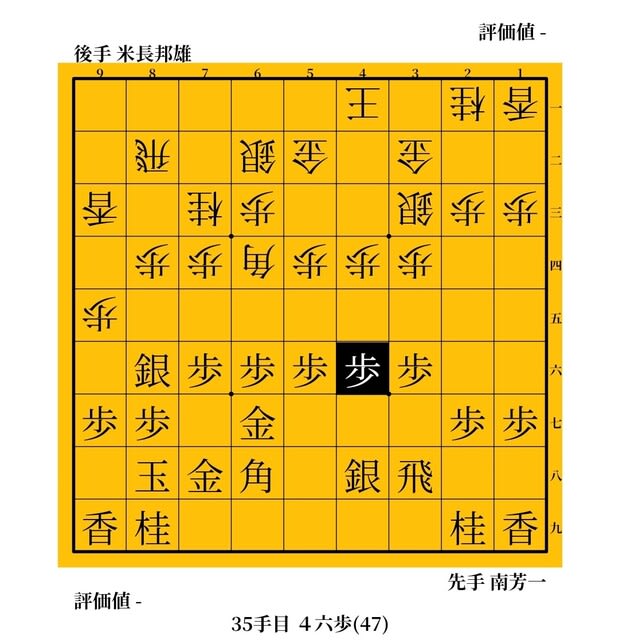

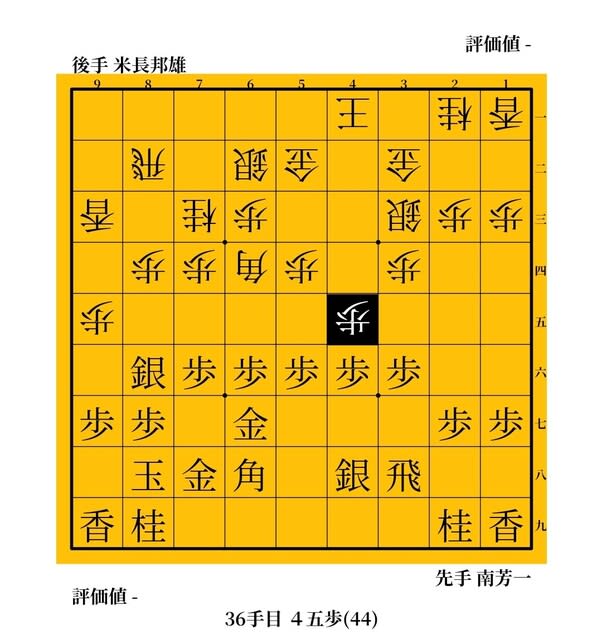

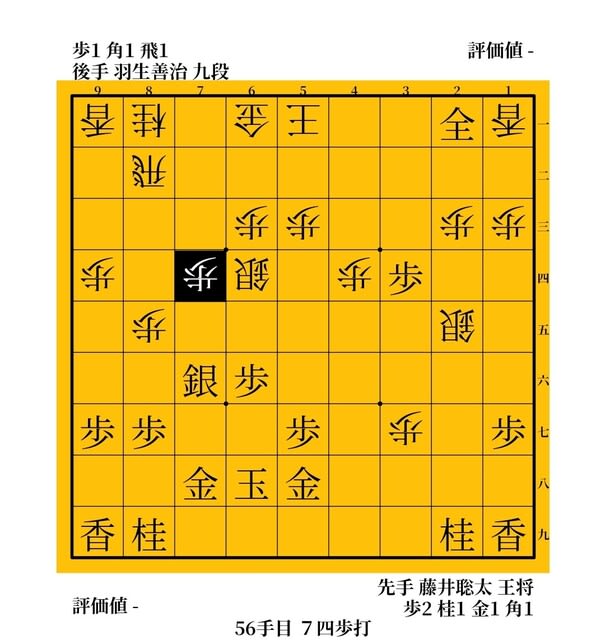

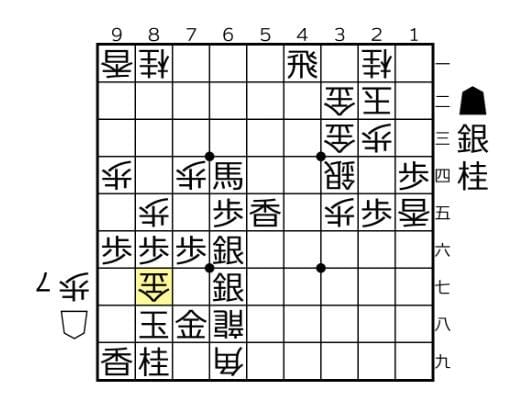

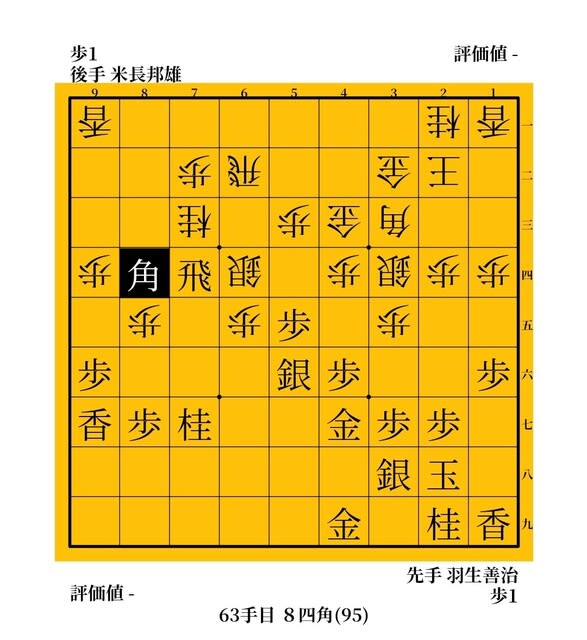

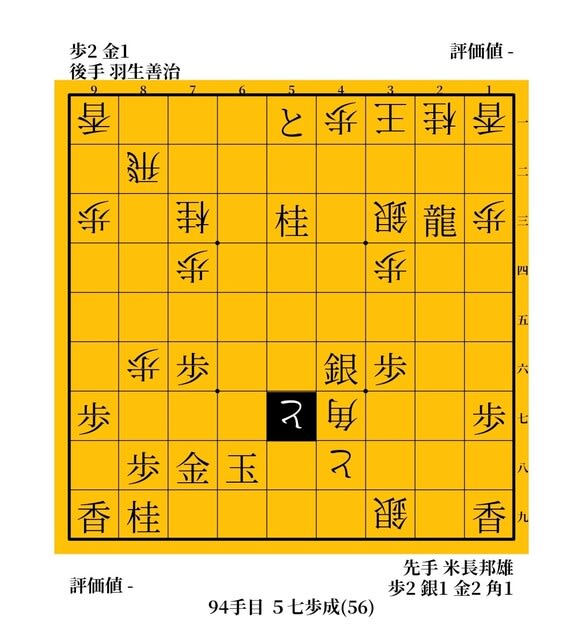

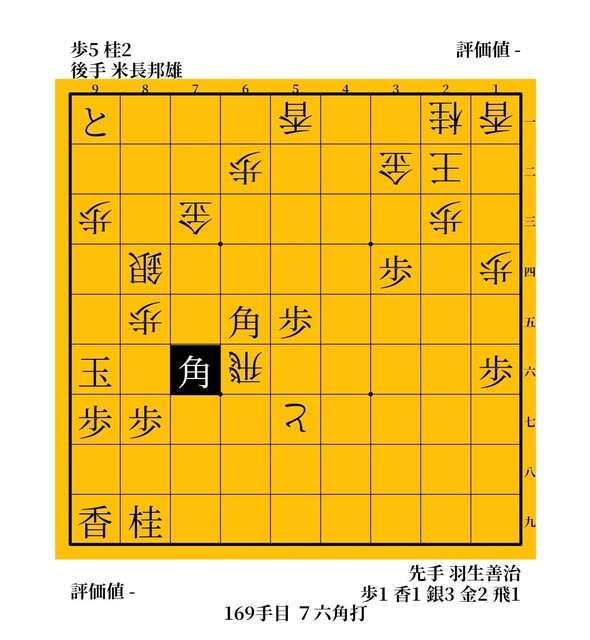

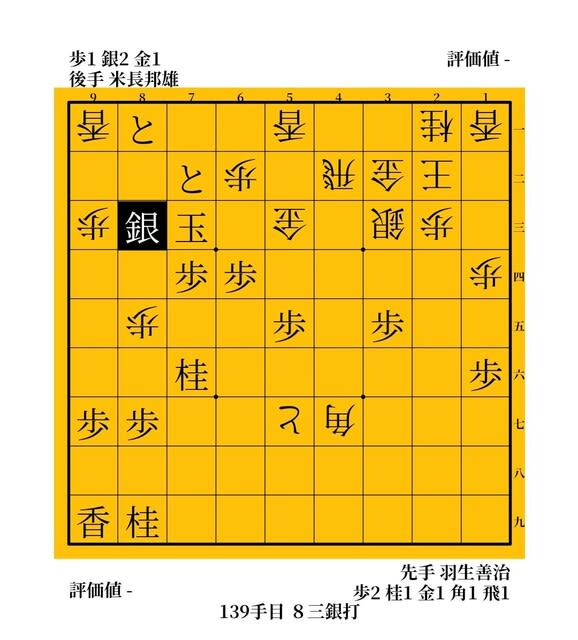

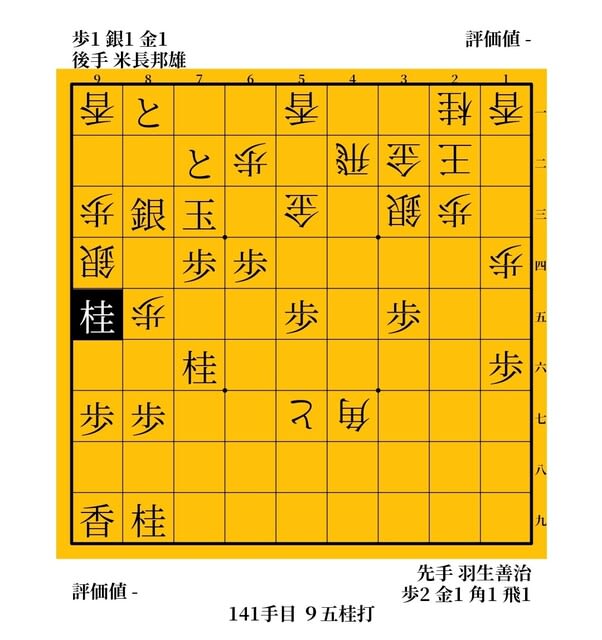

平成の将棋で山ほど見る先手からの「固い、攻めてる、切れない」の「後手番ノーチャンス」な形で▲45歩、△同銀に▲同桂ではなく、一回▲44歩を入れてから、△同竜に▲45桂と取るのが会心の手順。

▲45歩、△同銀に単に▲同桂は△同竜なら▲46香の田楽刺しが決まるが、あえて桂を取らずに△44銀が「桂頭の銀」の手筋でねばり強く、存外二の矢がない。

その空間を埋める▲44歩のタタきが「敵の打ちたいところに打て」の良いリズムで、いつでも▲13角成の筋もあるなどで、この攻めは切れない。

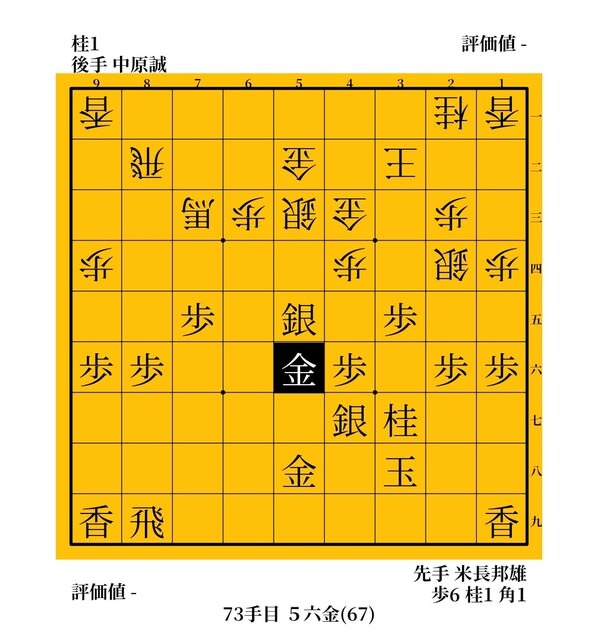

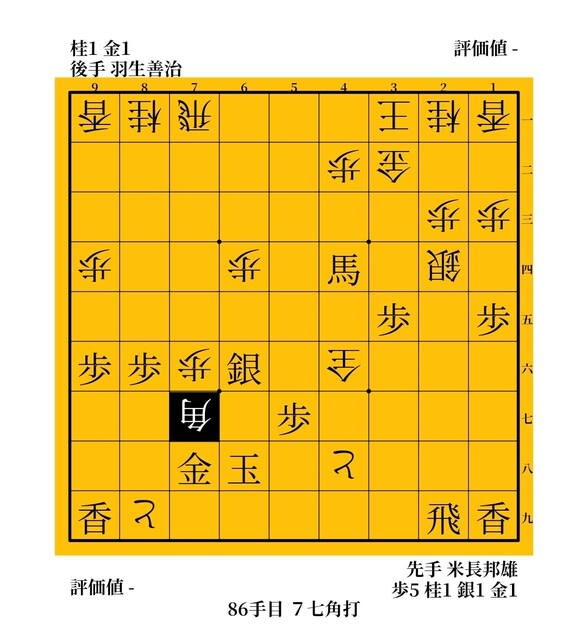

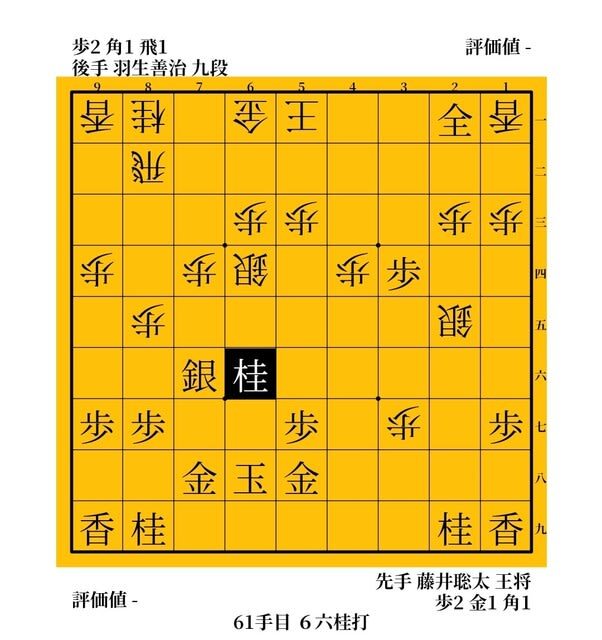

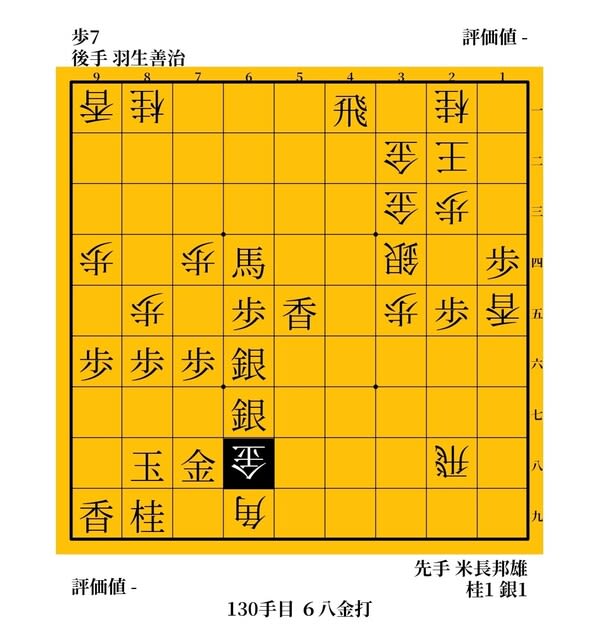

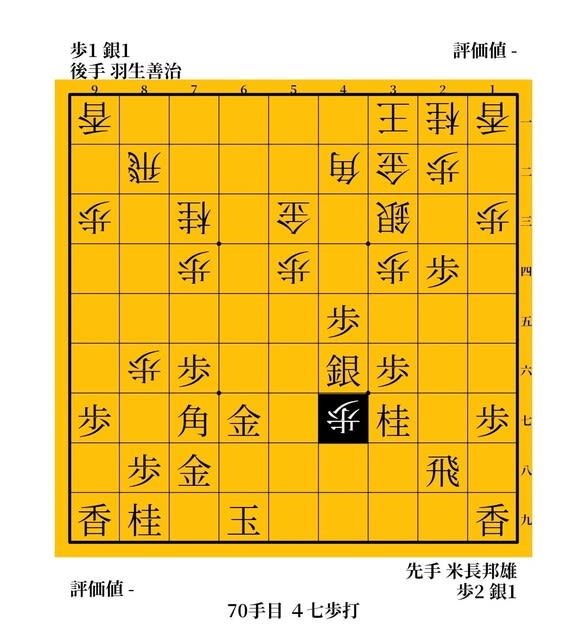

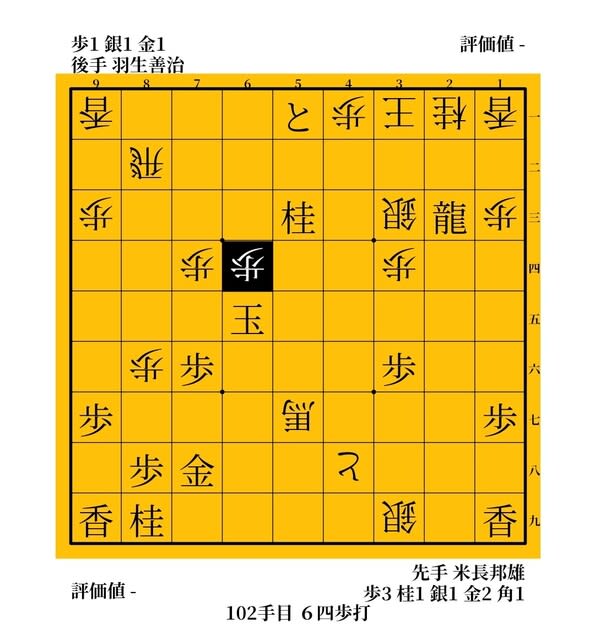

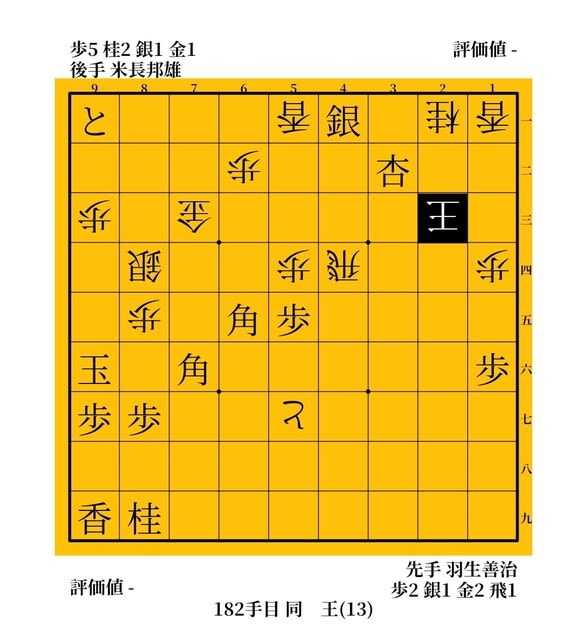

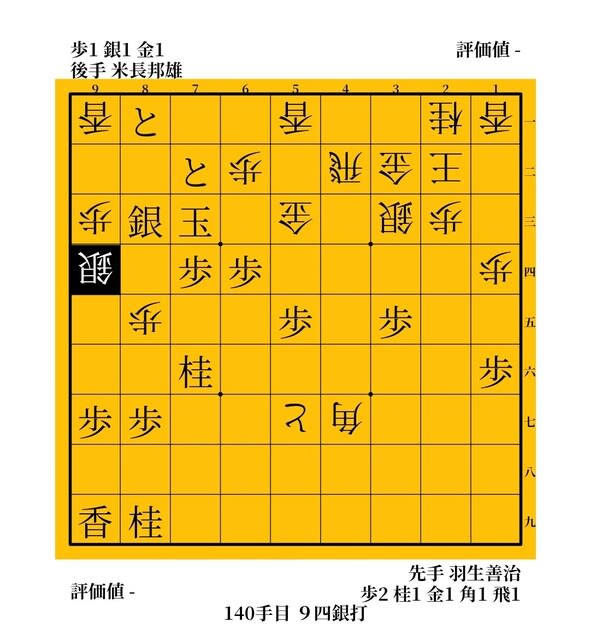

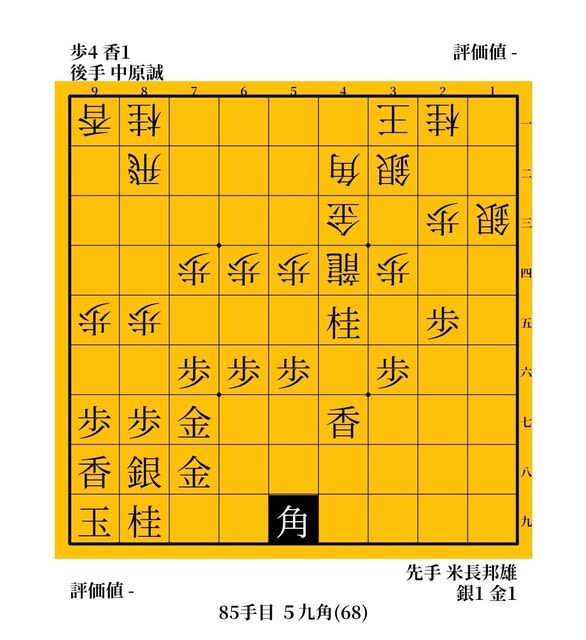

中原は泣きの涙で△43金と埋めるが、▲47香がきびしい追撃。

△32銀と必死のねばりにも、そこで▲59角と引くのが気持ち良すぎるさばき。

次に▲26角と出るのが、あまりにピッタリだ。

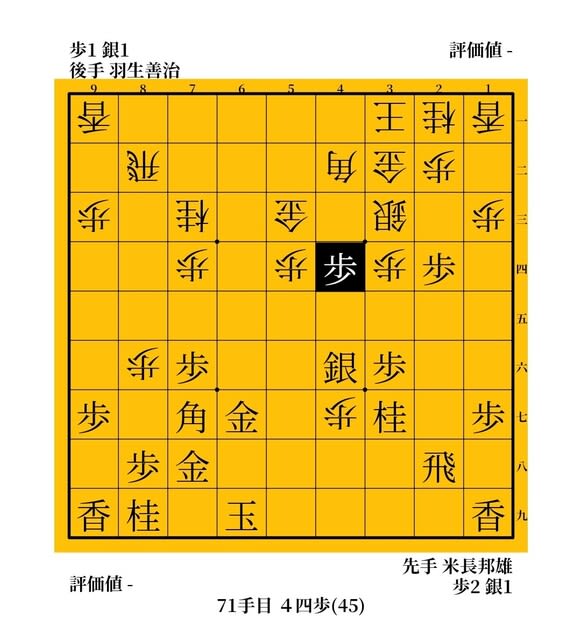

後手は△35歩と抵抗するも、そこで▲46金が重厚な決め手。

この重戦車による押しつぶしには、さしもの中原もたまらずダウン。

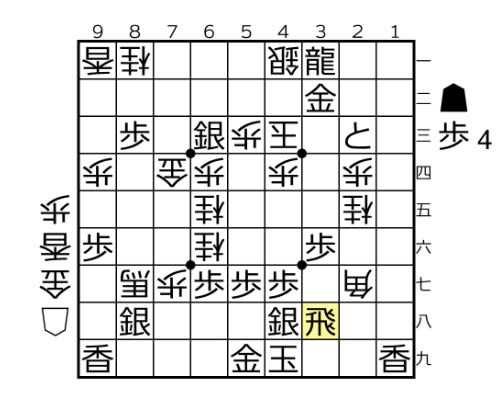

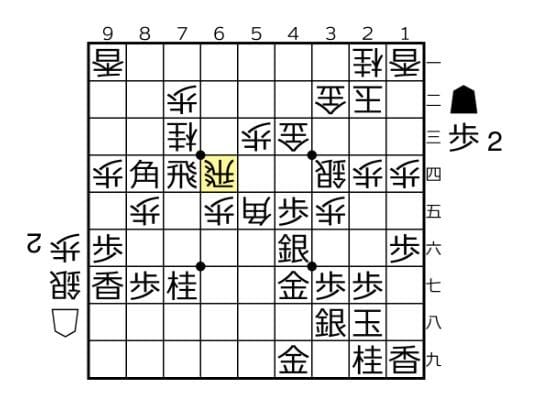

このあたり「序盤研究」でリードを奪い、その差をキープから拡大して勝つという「ニュー米長邦雄」の強みが、これでもかと発揮されている。

不利な将棋を「泥沼流」の終盤力でねじ伏せていた男が、ここまでスタイルを反転させるのも、めずらしいのではあるまいか。

「本気で勝ちに行く」とは、つまるところ、こういうことなのであろう。

以下、勝勢の局面でもじっくりと腰を落として、米長が快勝。

これで2-0となったが、雰囲気的には「米長奪取」が濃厚となっていた。

もちろん、開幕2連勝から逆転するなどよくあるというか、なにを隠そう米長自身が名人戦で、中原相手に2度喰らっているが、今回はちと違うと思わせた。

なんというか、今シリーズの米長邦雄は強い。

これまでのような、名人を意識しすぎておかしくなるようなこともなく、また自慢の研究も行き届いており、中原必殺の相掛かりと矢倉を、完全に照準にとらえている感じなのだ。

その通り、第3局ではまたも中原の相掛かりに完勝。

これでリーチがかかり、いよいよ多くの人が待ち望んだ「米長邦雄名人」が決定的となってきたのだった。

(続く)