「名人は将棋の神様に選ばれた者だけがなれる」

かつての将棋界には、そう言われていた時代が、たしかにあった。

今でこそ「名人戦」というのは、八大タイトル戦の中では、

「ちょっと特別感のあるビッグタイトル」

くらいの位置づけだが、昭和のころと言うのは、この認識とはくらべものにならないほどの、重みと権威があった。

それには、まず江戸時代から続く「名人」という存在の、歴史的価値がひとつ。

もうひとつは、今の「実力制名人」の戦いの中で(かつての名人は「終身制」だった)、生まれることになった名人たちの希少価値にあった。

1935年にはじまった実力制名人戦は「神様に選ばれた」と、だれもが認めた羽生善治が1994年、名人になるまでの52回で、わずか8人しか名人を生み出してこなかった。

木村義雄(8期)

塚田正夫(2期)

大山康晴(18期)

升田幸三(2期)

中原誠(13期)

加藤一二三(1期)

谷川浩司(4期)

米長邦雄(1期)

羽生善治

しかも、木村義雄が8期、大山康晴が18期、中原誠が15期と、ほぼ8割を3人で独占。

その後、谷川は5期、羽生は9期まで在位年数を伸ばすが、升田の2期、加藤一二三と米長邦雄の1期は、その実力を考えれば少ない印象だし、そもそも取るまでに大変な苦労を強いられている。

加藤一二三は20歳で名人挑戦という偉業を成し遂げ、升田は三冠王、米長は四冠王にまで輝いているが、名人戦では不遇をかこっているのだ。

つまり、昭和の将棋界では、不動の名人になるには棋力以上に、

「だれもが認めたナンバーワン、ただ一人のみ」

しか就くことができないという、空気感が出来上がってしまい、これは棋士たちや、将棋ファンの「願望」と言い換えてもいいかもしれない。

「名人」はそう簡単になれるものではない。神に選ばれた、本当に一握りの人のみが登れる頂点。

それ以外の者は、努力し、悩み苦しみ、劣等感にさいなまれ、それでもはいずり戦い続けて、はじめて到達できるかもしれない。

それくらい名人とは「特別」なのだという「同調圧力」に、多くの才能ある棋士たちが屈してきたのだ。

あるトップ棋士は、自分が名人になれないと自覚してしまった夜、おでん屋で泣いたという。

また別の棋士は、

「3日でいいから名人になりたい。将棋をやめてもかまわない……」

他のタイトル戦の主催者はいい顔をしないだろうし、私自身タイトル戦の序列とか割とどうでもいいとか思ってるタイプではある。

けど、この「名人」を「棋聖」や「王座」に置き換えることはできないし、それは「序列1位」とされる「竜王」すら同様。

棋士は「王位」になれないと慟哭しないし、「棋王」になれれば将棋をやめていいともならない。

少なくとも、昭和の将棋界とは、そういうところだったのだ。

こうして名人位とは、「神様に選ばれた」(と周囲から認められた)者にとって、もちろん当人なりの苦労はあろうが、わりとスムーズに若いころのチャンスを生かして安定期を築き、そうでないものは、もがき苦しむことになる。

その説をさらに強固なものにした事件として、1975年の第34期名人戦があった。

3連覇中だった中原誠名人(27歳)に挑戦したのは、これが名人戦初登場の大内延介八段(33歳)。

戦前の予想では、中原が有利。

中原はこのとき、長く棋界に君臨していた大山康晴から名人を奪うと(そのシリーズはこちら)、2年後のリベンジマッチにも勝利(その将棋はこちら)。

名人をふくめて四冠(十段・王将・王位)を保持する大棋士となるが、そもそもが奨励会時代から

「将棋の神に選ばれた者」

との評価が揺るぎない男だった。しかも、大内には6連勝中。

その実績と「神話」の前には、いかな勢いある大内といえども分が悪いと感じるのは当然で、中原が危ないと見ていたのは、作家の山口瞳さんくらいであったのだ。

ところが、このシリーズで大内は、その「怒涛流」の剛腕を存分に発揮する。

そのころは、まだ「邪道」と迫害されていた振り飛車穴熊を武器に、「若き太陽」と互角以上に戦う。

ひとつ千日手をはさんで、3勝3敗のタイになり、勝負は最終局までもつれこむことに。

そこで事件が起こった。

大内の中飛車に、急戦策を挑んだ中原だったが、序盤に軽率な手が出て、早くも大きなリードを奪われてしまったのだ。

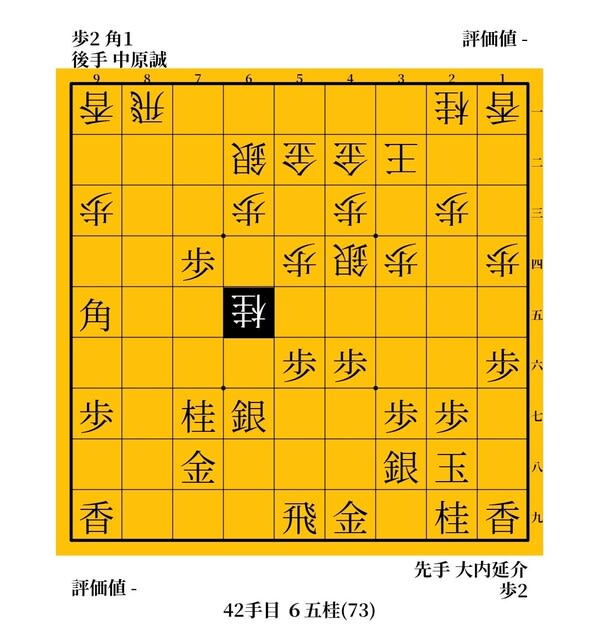

△86歩、▲同歩、△同飛と、飛車先の歩を交換したところに▲75歩が、振り飛車党なら、ぜひ指におぼえさせておきたい機敏な手。

△同歩には▲74歩と打って、△85桂と逃げると▲95角で飛車を取られてしまう。

中原は△84飛と桂頭を守るが、やはり▲95角が好感触で、△81飛、▲74歩と気持ちいい取りこみ。

後手は△65桂とする。

これが封じ手の局面で、なんとここではすでに、先手が大優勢。

たしかに後手は桂の自爆ジャンプを余儀なくされ、先手からすれば、角と▲74の歩の相性がバツグン。

いいタイミングで▲82歩、△31飛、▲73歩成とでも突破すれば、後手は駒をボロボロ取られないよう、総退却するしかないではないか。

実際、控室の検討陣も結論づけていた。

「大内優勢、新名人誕生」

中原自身も、のちの「運命の局面」については、存外そうでもなかったらしいが、ここに関しては、

「封じ手の局面は、まいったと思いました」

とにかく、どうやっても振り飛車勝ちという局面で、どれを選ぶかかえって迷うという、「うれしい悲鳴」が聞こえてきそうなほどなのだ。

大内は慎重に読んで、▲65同桂と取り、△85飛、▲62角成、△同金、▲77桂打、△81飛、▲73歩成、△52金右、▲83歩と進める。

角と銀桂の二枚替えなうえに、と金も作って、後手の飛車も封じこめて、自陣も固い。

後手は次に△15歩と、定番の嫌がらせをしてくるが、これだって、どこかで左辺の厚みに逃げ出せば、この玉は寄りようがないという、まさに盤石の態勢だ。

ところが、この局面から簡単には終わらないというのだから、将棋と言うのはむずかしいものであり、いにしえの名人が持つ「重み」もまた、恐ろしいのだ。

(続く)