前回(こちら)の続き。

大山康晴名人(王将・王位)と中原誠十段・棋聖とで争われた、1972年の第31期名人戦七番勝負。

3勝3敗のタイスコアで、ついに最終局に突入し、その将棋も、とうとうクライマックスをむかえた。

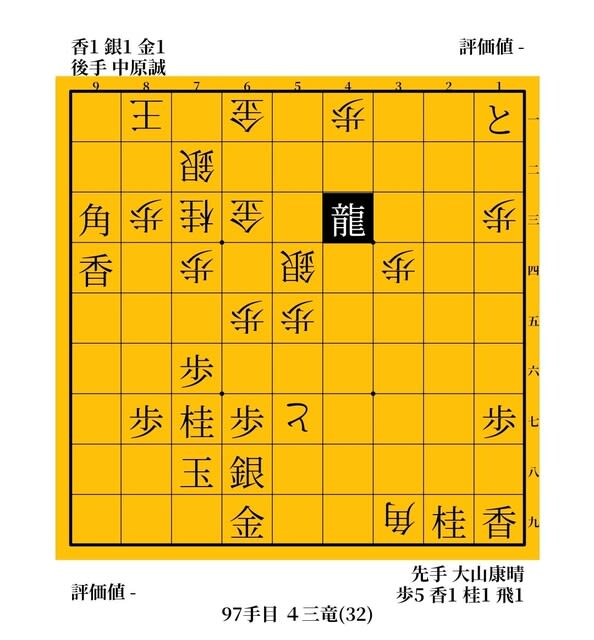

▲43竜と飛車を取った場面で、先手の大山は防衛を確信していた。

△同銀は▲91飛から詰み。

△68と、▲同金と、△39にある角道を開通させてから、△93角成と取るのは、▲同香成なら△43銀と取る。

これなら、カナ駒がないから後手玉に詰みはなく、中原勝ちになりそうだが、△93角成に▲93同香不成の絶妙手が詰めろで入るから、これも先手が勝つ。

だが、この大山の読みには、大きな落とし穴があった。

以下の手順を見れば、それがわかる。

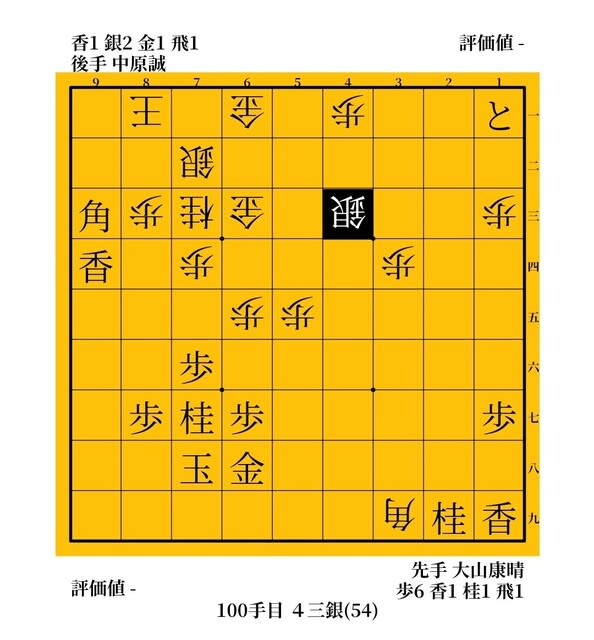

▲43竜に、中原は△68と、と取り、▲同金に△43銀と取る。

と、ここで、

「あれ? △93角成と取らないの? それだと、▲39の角取られるんですけど」

おどろいたアナタは正しい。

先手は▲39角成と角をボロっと取れるが、そこで△71玉と寄った形を見てほしい。

あれほど端で危険にさらされていた玉が、すっかり安全地帯に避難してしまっている。

金銀のフォーメーションが、すこぶる頼もしく、後手玉にはすでに寄りがない形。

一方、先手陣は△99飛のような手で、すぐにお陀仏だ。

一瞬の逆転劇で、なにが起ったかよくわからないが、あえて角をあげてしまうというのがポイントで、大山が軽視したのはここだった。

整理すると、後手が受けるには△39の角を働かせないといけないから、△68と、と角道を開通。

続けてふつうに△93角成ではなく、単に△43銀と取るのが盲点の一着だった。

これだと、▲39角成と角をタダで取られてしまうが、もちろんウッカリなどではない。

この局面では角はもう、あげてもいい。

それよりも、後手玉を△71から逃げるルートを押さえていた▲93の角を、遠くにどかしたほうが大きいのだ。

ちなみに、ここで▲91飛、△同玉、▲71角成は、この瞬間△39の角が生きていて、▲93香が打てず不詰。

あの△93に利かした守備の要ともいえる駒を、むざむざ渡すわけがないと、だれもが思いこんでしまうところ、ただひとり中原だけが、その先入観の上を行っていた。

後手は先程から、再三△93角成という受けの手をちらつかせていたが、それはおとりであった。

そう、あの角は守備の要であると同時に、相手に取らせて罠にかける巧妙な「毒まんじゅう」だったのだ!

巨人と謳われた大名人が、この土壇場で、まさかの読み負け。

大名人は△93角成と取らせて、▲同香不成で後手玉を仕留める筋に溺れ、それ以外の手を掘り下げられなかったのだ!

ここで、すさまじいのは中原の勝負術だ。

なんと中原は、▲43竜と取られたこの局面で、指さずに夕食休憩に入ったのだ。

前回、相手のミスにつけこんでの▲31銀という必殺手を、一回スルーして▲78歩と受けた精神力を賞賛したが、ここでもそう。

▲43竜と取られたところで、中原はハッキリと大山に読みぬけがあることに気づいている。実際、

「受け切れると思ったので休憩前には指さなかったんです」

と後に語っている。

これが、さりげないように見えて、とんでもない胆力である。

勝てば名人という勝負で、相手に見落としがあり勝ちが決まった。

ふつうなら、平静ではいられないどころか、「早く終わらせたい」という想念にとらわれるはずなのだ。

そこを、あえて指さずに休憩を入れる。

このすごさを理解するには、羽生善治九段がはじめて名人位を獲得した一局の自戦記を読めばわかる(『羽生善治全局集』で読めます)。

「相当優勢」になった局面で夕食休憩に入った羽生四冠は、手がしびれて駒が持てず、休憩中も食事がのどを通らなかった。

なら、せめて盤の前にすわっていられればいいが、タイトル戦ゆえにそれもかなわない。

「夕食休憩の1時間を、これほど長く感じたのは初めて」

その苦しさを吐露している。

あの羽生でもこれほど煩悶するそこに、あえて飛びこんでいるのだから、なんという落ち着きなのか。信じられない図太さである。

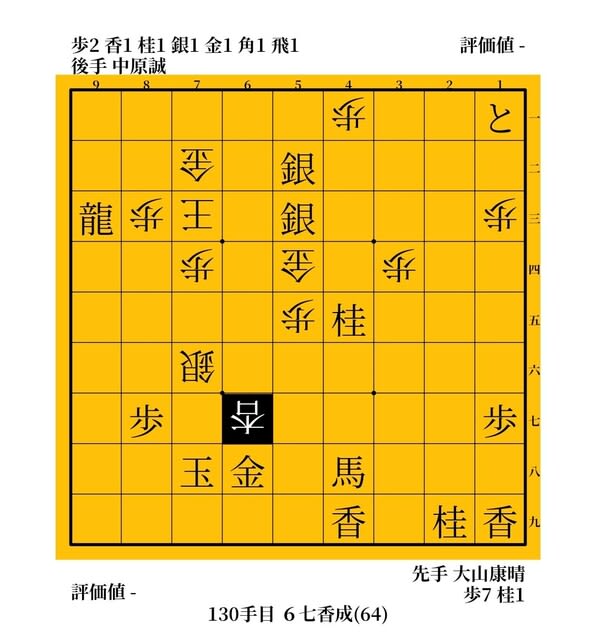

△71玉以下、大山は▲99飛から懸命にがんばるが、もはや形勢は入れ替わることはない。

棋譜の細かいところは忘れても、この将棋の最終手が「△67香成」なことは今でもおぼえている。

それは東公平さんの観戦記を、子供のころ何度も読んだからで、

「▲5二銀打ち、△7三玉に▲9三飛成。見るまに中原の両の頬がまっかになった。何度もまばたき。やがて、茶をグッと飲みほし、口もとをハンカチでぬぐい、上体を傾けて、△6七香成り」

この瞬間、「絶対王者」の座が入れ替わった。

この後、中原は加藤一二三に奪われるまで、名人戦を9連覇することになる。

(2年後、1974年の中原と大山との再戦編に続く→こちら)

(中原と加藤の名人戦「十番勝負」はこちら)