「藤井聡太名人」が誕生した。

六冠目となった棋王戦に続いて、ここ名人戦でも渡辺明名人を破っての奪取劇。

これで史上最年少の「名人」と「七冠王」の2枚抜きを決め、谷川浩司と羽生善治の大記録をともに更新したのだから、もうただただ賞賛しかありません。

こうなると前人未到の「八冠王」まで行ってほしいもので、あとは王座戦。

一発勝負の予選は100パーとは言えないけど、挑戦者になれば番勝負で彼に勝ち越すのは、まずムリゲーということで相当に有力であろう。

あと、こうなると、関心はもう今の記録もさることながら、

「今後、この強さがどこまで続くか」

ということになってくる。

通算勝利数は2000勝行ける? 「永世八冠」は? 歳を重ね、おとろえが見えたとき、彼はどんな将棋を指すのか。

そこで今回から、ちょっと気は早いが、藤井聡太七冠王が30年後に挑むこととなるかもしれない「最年長名人」について語ってみることとしたい。

「米長邦雄名人」が誕生したときほど、「悲願の」という言葉が似合う出来事はなかった。

将棋にかぎらず勝負の世界には、実力はだれもが認めながら、なぜか「どうしても取れない」タイトルというのがある。

私は将棋と同様にテニスが好きだが、かつてのチャンピオンであるイワン・レンドルは8個のグランドスラムタイトルを取りながら、ついにウィンブルドンだけは取ることができなかった。

ウィンブルドン5連覇、ローラン・ギャロス6回優勝のビヨン・ボルグはUSオープン決勝で4度敗れ、グランドスラム14勝のピート・サンプラスもローラン・ギャロスでは優勝どころか決勝にも行けず。

あのグランドスラム20勝のロジャー・フェデラーですら、2009年にテニス史上最大と言われる大番狂わせでラファエル・ナダルが消えていなかったら、おそらくローラン・ギャロスのタイトルだけは取れなかったのだ。

そんな数ある「悲願」で将棋界のそれと言えば、米長邦雄の名人位に対する苦悩が、その想いの強さと「こじらせ度」において、もっともよく出ているのではあるまいか。

米長邦雄永世棋聖。

中原誠十六世名人と並ぶ昭和の名棋士。通算1103勝、タイトル獲得19期、優勝16回、A級連続26期(名人1期ふくむ)。

そんな米長は当然デビュー前から「名人候補」としてあつかわれたが、ライバル中原誠の壁が厚く、タイトル戦では初顔合わせからシリーズ7連敗と痛い目に合わされてしまう。

ただ内容的には悪くないというか、1976年の第35期名人戦ではフルセットまで行く健闘を見せ、1979年の第37期名人戦でも開幕2連勝と好スタートを切る。

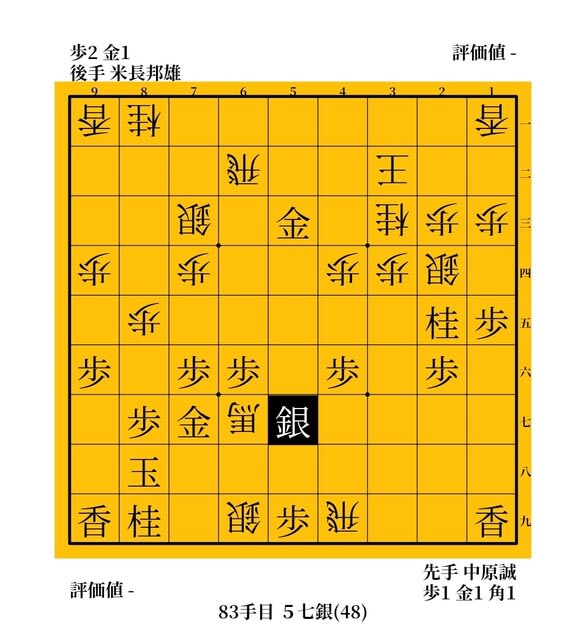

このままいけば「米長名人」はここで誕生していたはずだが、2勝1敗リードでむかえた第4局で、勝ちに見える局面から「中原の▲57銀」という歴史的絶妙手を喰らって轟沈。

△49飛に▲48にいた銀を▲57にかわすのが、「升田の△35銀」と並ぶ昭和将棋の名場面。

△48飛成と銀を取る寄せを防ぎながら、△57同馬なら詰めろが解除される仕組み。

他の手で迫ってくれば駒が入るから、後手玉が詰むという見事なカウンター。

このダメージが効いたか、翌年の第38期名人戦では1勝4敗と完敗。

この後は棋聖や棋王のタイトルは保持しながらも、名人戦に出られない時期があり、1986年などはA級プレーオフで大山康晴十五世名人に圧倒的有利の下馬評をくつがえされ圧敗するなど苦戦。

それでもめげない米長は、翌1987年の第45期名人戦に見事復活。

開幕2連勝のスタートダッシュを決め、周囲は「今度こそ」と確信し、嘘か誠か、

「米長は祝勝会の会場をもう抑えたそうだ」

そんな噂があがったりしたが、そこからまさかの4連敗でまたも大魚を逃す。

1987年第45期名人戦。米長の2勝1敗でむかえた第4局。

終盤のこの局面は米長が勝勢で、平凡に△48飛成でも△77角の妙手でも後手が勝ちだった。

勝てば3勝1敗で圧倒的有利だったはずだが、なぜか△44角としてしまい、まさかの逆転負けを食らう。

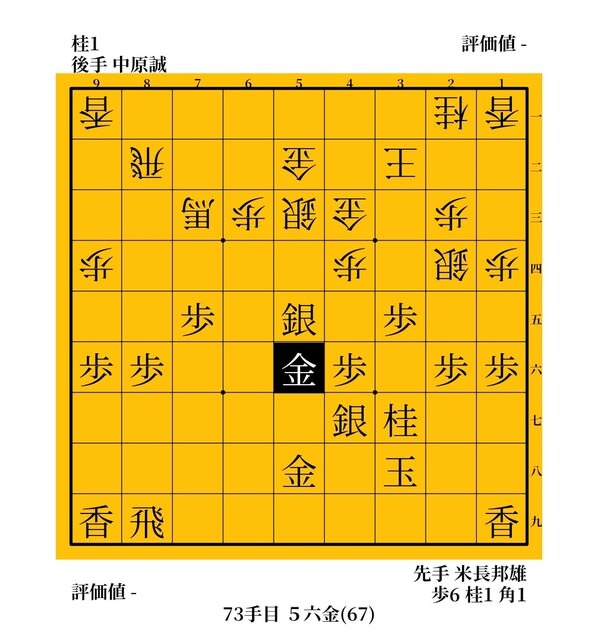

決着局となった第6局の終盤戦。

やはり米長が優勢進めていたが、▲84桂の王手に△82玉とかわしたのが「ココセ」(相手から「ここに指せ」と指令されたような大悪手のこと)という敗着。

▲55角成とゼロ手で馬を、それも盤面を制圧するド急所の位置に作られては、後手に勝てる道理がない。

ここは角筋を避けて△83玉なら後手がやれる戦いで、なぜこんな初歩的ともいえるミスをやってしまったのか、不可解としか言いようがない。

このときは米長のみならず中原も変調で、

「今の2人は強くない」

「これが名人の実力だと思われたら困る」

相当にきびしいことを書かれており、後輩の谷川浩司九段にすら「ブランド力の喪失」と評されたほどだから、この時期の両雄は相当に迷走していたようではあった。

その後、1989年の第47期名人戦にも登場。

このときは相手が中原ではなく谷川浩司だったため、少し雰囲気も違うかもと期待されたが、結果はなんと0-4のストレート負け。

さらには1991年の第49期名人戦でも挑戦者になるが、このときは将棋に勢いもなく1勝4敗でまたも完敗。

1991年、第49期名人戦の第2局。

駒がきれいにさばけ、中央に築いた厚みも神々しく、米長の強さがこれでもかと発揮された局面。

もちろん先手必勝だが、ここから数手進んだところでは、逆に後手必勝になっていて腰が抜ける。

弟子の先崎学五段はこの敗戦に大きなショックを受け、映画館の暗闇の中で泣いた。

このときは将棋の内容よりも観戦記を書いた先崎学五段が、師匠である米長に対する複雑な感情をふくんだ応援をしたため、筆禍事件(今でいう「炎上」)を起こしたほうが話題になったくらいだ。

このように米長は「未来の名人」としてデビューしたはずが、なんと6度挑戦者になりながら、1度も名人になれないのだった。

十段、棋聖、王将、王位、棋王のタイトルは何度も獲得し、一時期は中原をおさえ「四冠王」にも輝き

「世界一将棋の強い男」

と称されたにもかかわらず、名人戦だけは突破できないのは、どう考えてもおかしいではないか。

このころよく語られたのが、

「名人は将棋の神様に選ばれた者だけがなれる」

という昔よく聞いた言葉。

この神話により大内延介や高橋道雄など幾多の名棋士があと一歩のところで涙をのんできたが、米長もまた、それに苦しんでいいるのだと。

いわば中原誠は「モーツァルト」だが、米長邦雄は「サリエリ」にすぎない。

事実、米長はピーター・シェーファーの戯曲版『アマデウス』についてエッセイで書いたこともあるが、もう十数回も観賞し、ときに自分をモーツァルトに、ときにはサリエリに投影して観ていたそうだ。

ただ興味深いのは、この「選ばれしもの」というセリフを最初に発したのは、実は米長邦雄であるという説があること。

それが本当かどうかはわからないが、もしそうならその真意は、この神話の信者であり伝道者でもあった河口俊彦八段もいっているように、

「名人には選ばれし者だけがなれる。そして、それはきっと中原とオレだろう」

という意味に違いなかったはずなのだ。

(続く)