1983年に第1版が発行された写真集。

1983年に第1版が発行された写真集。

とても好き!

家族が増えたり減ったり、長い時間のうちに、随分と本も処分してしまったが、この4冊は一生手放さないだろう・・・

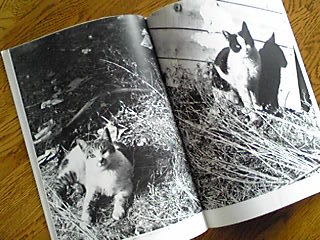

こんなのや・・・

こんなのが・・・・

タイトル通り 猫はまんまが美しい!!

1983年に第1版が発行された写真集。

1983年に第1版が発行された写真集。

とても好き!

家族が増えたり減ったり、長い時間のうちに、随分と本も処分してしまったが、この4冊は一生手放さないだろう・・・

こんなのや・・・

こんなのが・・・・

タイトル通り 猫はまんまが美しい!!

これは……ひどい

http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120704-OYO1T00741.htm?from=main2

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120704-00000005-mai-soci

http://mainichi.jp/select/news/20120704k0000m040112000c2.html?inb=yt

あがってきた “いじめ” の内容もひどいが、

「いじめはあったが、自殺との因果関係は認められない」 という大津市教委の見解にも絶句。

この記事に載っていることの半分でも、実際に行われていたとしたら、

それはこの難しい年頃の子どもが衝動的に飛び降りる、その十分な原因になるのではないか。

それとも大津と言う場所は、これくらいは日常茶飯事にあるような荒っぽい土地柄なのだろうか。

もし、このいじめが自殺の直接の原因でないとしたら、この子は他にどんなひどい思いをしていたのだろう。

ああ、そんなもの全部ほおり投げて逃げ出してよかったんだ。 君が生きやすい場所がきっと他にあったはずなんだ。

どれだけ本人の資質が協調性にかけていても、笑って過ごす権利を侵してはいけない。

あれが気に入らない、これが駄目だが通るのなら、長く生き続けられる大人は誰ひとりいない。

市教委がどのように対応したか想像がつく。

こういう時、教員は実に細かく子どもたちから “事情聴取” する。

それは 「その時どう思ったのか」 「どう考えてそういうことをやったのか」 ということを順を追って子どもに確認しながら尋ねる。

合わせて聞かれるのが 「聞いたこと」 なのか 「やったこと」 なのか 「見たこと」なのか 「●●がそう言っていた」 というのは問題にされないのだ。

「本人はそういう風に聞いたようですが、相手にそのつもりはなかったようで、思違いしちゃったんですね」 と一蹴される。

現実にそこで何が起きたのか、それを浮き彫りにする作業なのだが、これはこの後子どもを指導する際に、

その事によって教員が批難の対象とならないためのもののように私には見える。

熟練の教員相手に、まだ未熟な子どものことだから発言がぐらぐらと揺れるのは当然のこと。 そこに教員の絶妙な指導が入るのだ。

「こうだったんじゃない?」 「本当はこう思ったんじゃない?」

「そういう時はこうした方がよかったのになあ、そうは思わなかった?」

いつのまにか、双方が平等に気持ちを理解できなくてトラブルが起きたという話が出来上がっている。

教員は嬉々としてこういう 「両方とも間違いを認めて、お互いに誤ったんです」

呆然、あ然・・・絶句しかない。

ああ、何度、理不尽な教師の説明に腹を立てたことだろう・・・彼らは、いじめているものを指導するという名目のため、

いじめられた子どもの心の傷をえぐる。

親が疑問に思うことを尋ねても 「お母さん、そうではなくて、こういう状況だったんですよ」

もう、頭の中は “?” でうずまく!! おかしい? だが、我が子の話しか聞いてない親には反論の余地が少ない。

教員なんてそうやって言いくるめて丸く収めるふりをして、報告書を出して・・・そういう思いを何度も味わった。

不信感はぬぐえなかったが、我が子は生きている。 こういうこともあるという経験をさせてもらったと考えている。

大津のこの子は死んでしまったんだ。

死んだものより生きているものの未来を大切にするべきだというのは、間違ってはいない。

だが、それでは『腐った蜜柑の法則』ではないか。 次は隣の子が捨てられる。

ましてや、この子はどこが腐っていたというんだ!! わざわざ心を病ませるようなことをして、何が関係がないだ!!

部外者の私が口出しすることではないというのは、重々承知だ。

だが、彼らは3年生。来春には高校受験しそれぞれの未来に、向かってバラバラになっていく。

今、しっかりケアをしないとそれは“キズ”として長く引きずることだろう。

そのためにとったアンケートだったのではないのか?

無記名でいいと判断したのは学校だろう。それは子どもを信用するという姿勢を示したものだと理解している。

なのにそれを理由に「確認できない」と逃げるのは解せない。

彼らは、同級生をそこまで追い詰めてしまったことを悔いているのだ。

なけなしの勇気を振り絞って書いたことだろうと思う。 なぜ汲み取ってやらない。 あんたらは教師だろう!!

伝聞で、確認できなかったって? でも、同じことを言っているのが15人もいたんだろう?

分かったと、どうして言ってやれないんだ。

受け止めてもらえなかったこの15人の子どもたちは、きっと二度と正義を通すことをしない。

そのことが私はとても恐ろしい。

今、学校が助けるべきは加害者の三人ではなく、苦しんでいるだろう“その時”何もできなかった周りの子どもたちだということが

なぜ理解できないんだ。

加害者と名指しされた子には申し訳ないとも感じるが、きっとそのお子さんたちには教員ではないだろうが、

しっかりと何人もの大人がサポートしていると思う。

先生がやるべきは 「遊びだった」 そういう言い分は、裁判所では通用するかもしれないが、学校では通用しないと頑張ることだと思う。

親や先生が社会への盾になっている学校で、子どもたちが守るべきルールと、社会のそれ(法律も含めて)とは違うということを、

親も先生もしっかり体を張って伝えるべきだと、同じ年ごろの子どもをもつ親として今一度身にしみて考えている。

なんと言ったらいいのだろうか。 確かに面白かった。

夕食後読み始めたら止まらなくなり、もういい加減にしようと残りを諦めたのは日付を大いにまたいでいたのだから・・・。

だが、それほど熱中したのに後味がそれほどよくない。なんだろう・・・?

この小説は5人のOLが登場する。二十代前半から三十代の彼女たちが、悲喜こもごもありながら、それぞれ人生を選び取っていく様を描いている。

5人の違う人物が交錯しあいながら物語が進んで行くのだが、どうも私にはこの5人が一人の人間にしか感じとれなかった。

どの人物も、根は同じように思うのだ。

どう説明したらいいか、女の子の人形遊びと言ったら誤解が生じるだろうか・・・?

小さい女の子は一つの人形を、日によって着るものを変え、シチュエーションを変えて、その日の物語を作り、楽しむ。

どうもそんな感じなのだ。

そしてその大元の人形にあたるのがこの小説の場合、篠田節子その人のような気がする。

先日読んだエッセイで、この作家に感じた「はっきりモノを言う」というところ。それが“女たちのジハード”の女性たちそれぞれに感じるのだ。

篠田節子がパイロットを目指したら、起業家を目指したら、リストラにあったらetc.etc.それを描いているように思えるのだ。

そういう描き方が無いかと言うと、それは面白かったんだからいいじゃないかとも思うのだが、どうももやもやする。

やはりもう少しそれぞれをしっかり描き分けて欲しいと思う。

作家として歩き始めたばかりの時のものだから今更どうのこうのとは言えないが、経験不足か、

作家の周りにこのタイプの女性が多く存在したのかもしれない。

この作品のあとそれがどのように育てられたのか、とても気になるところだ。

作家の育ちが感じられる・・・それもとても楽しいものだ。 おいおい読んでみようと思う。

「おとうさぁ~~~!!だっこしてぇ~~~!!」

突然子どもの鳴き声が耳元で響いた。

普段なら大きな物音でも目が覚めないが、そのほんの少し前が妙に静まり返ったんではないかと思う。

いきなり頭の中に文章が飛び込んできたという感じだった。

なんだなんだと思い時計を探したら、深夜3時の少し前だった。

子どもの声は少しずつ動いているように感じたから、マンションの前の道路を歩いて進んでいるのだろう。

「抱っこしてぇ~~~!!」

どうして?また、こんな夜中に子どもを起していなければならないだ!面倒なあ~~!

まあ、それなりの事情があったんだろうが・・・・

百歩譲ってそこは目をつぶり 「抱いてやれ!!」 と布団の中で叫んでいた。

段々遠くなる泣き声に、切ない理由をいくつもいくつも考えていた。

この間、無免許・飲酒運転で、奥さんと夫婦喧嘩の挙句事故を起こし、子どもを死なせた父親がいた。

まあ、人気のない道を親子で歩いている分には、事故には合わない。

それにしてもどうしてこんな時間に、大人というのは本当に身勝手で仕方のないものだ。

目がさえてしまったので丁度いいやと、サッカ―の決勝戦を観ることにした。

あれだけの騒ぎにも動じることなく寝ている旦那をちょっと誘ったが「いいや」というので、

テレビの前の特等席に枕と布団を持って陣取り「スペイン×イタリア」を観戦した。

「強いチームが勝つのではなく、勝ったチームが強いんだ」

とイタリアは言っていた。 なんにでも当てはまるこの気持ちが、最後に生かせなかった。

故障者が次々と出て、3人の交代枠をそれのために使わなければならなかったことも、運が無かった。

最後はスペインに追いすがるかのような試合になってしまった。

スペインは、やっぱり強かった。

試合が終わり、ふと 「あの子は布団に入ったかな」 と思った。

幼稚園や保育園に行っている子でなければいいけれどなあ。ゆっくり休めているといいなあ。