私の治療薬の使用を停止させた10月11日の「薬疹」の原因について、薬の適合などを確認する「リンパ球・DLST検査」を行い、その結果は、とりあえずは「陰性」ということで問題がなかったことは先日書いた(11月9日ブログ)。

その中で、同検査結果のことについては改めて書くとした。そこで、今日、数値や検査の意味などを整理しておく。

私が検査に出したのは、9月30日から使い始めた治療薬「エンザルタミド・イクスタジン」と、

「排膿散及湯(ハイノウサンキュウトウ)」。後者は、歯の関係で自分の判断で9月に使った漢方薬。

いずれにしても、実際に自分が検査の当事者になるとは予想もしていなかったので、今年の10月は、「実地で血液を検査」したという貴重な経験の月だった。

ということで、私の結果の説明と、検査の理解の仕方、癌の治療薬との関係などの論文などにもリンクし、一部抜粋しておく。

●DLSTの読み方/●Q DLSTの読み方について教えてください/M-Review

●薬剤によるリンパ球刺激試験(LST) /保健科学研究所

●薬剤誘発性リンパ球刺激試験で陽性の場合、薬疹の原因薬剤と判断できるか?(薬局)/公益社団法人 福岡県薬剤師会 |質疑応答 2015年11月

●略称 DLST 別名 薬剤によるリンパ球幼若化試験/シスメックス プライマリケア

●B.医療関係者の皆様へ

●抗がん剤を被疑薬として行った薬剤リンパ球刺激試験結果と再投与の調査/: 癌と化学療法社

★(私の経過が分かる再掲) ★

なお、昨日11月30日の私のブログへのアクセスは「閲覧数2,819 訪問者数1,019」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、2位あたり ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●DLSTの読み方/●Q DLSTの読み方について教えてください

M-Review

・・・(略)・・・薬剤を加えた場合の増殖活性(cpm)と加えない場合のcpmの割合をstimulation index(SI)として表すが,わが国ではそれに100をかけて%で表示しているのに対し,欧米ではそのまま比で表すことが多い.わが国では180%以上を,欧米では2~3以上を陽性としている.

●薬剤によるリンパ球刺激試験(LST)

保健科学研究所

基準値

180.0未満 陰性

180.0~199.9 疑陽性

200.0以上 陽性

|

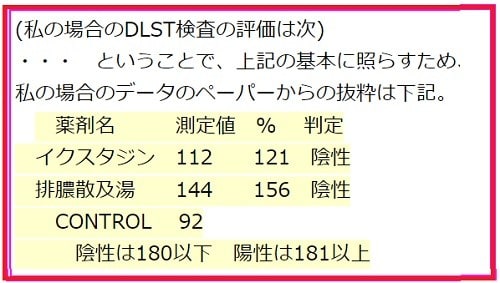

(私の場合のDLST検査の評価は次)

・・・ ということで、上記の基本に照らすため、

私の場合のデータのペーパーからの抜粋は下記。

薬剤名 測定値 % 判定

イクスタジン 112 121 陰性

排膿散及湯 144 156 陰性

CONTROL 92

陰性は180以下 陽性は181以上

※この結果について、皮膚科の医師は、どちらも「陰性」という説明をくれた後、 ※この結果について、皮膚科の医師は、どちらも「陰性」という説明をくれた後、

もちろん、DLST検査の確度は「6割程度」とされているので、陰性との結果が出たとはいえ、「4割位の確率で薬疹が出る」可能性は抱えていくことにはなる、という補足もしてくれた。

それと、しいて言うと、イクスタジンよりかえって排膿散及湯の方が、陽性に近いといえるかも・・・・とのコメントもしてくれた。

|

●薬剤誘発性リンパ球刺激試験で陽性の場合、薬疹の原因薬剤と判断できるか?(薬局)

公益社団法人 福岡県薬剤師会 |質疑応答 2015年11月

・・・(略)・・・

DLST陽性率は薬疹全体で40~60%であり、特異度は薬剤によって異なる。

通常の薬疹では発症初期から陽性であることが多いが、薬剤性過敏症症候群(DISH)では発症初期は陰性で、1ヶ月以上経過(軽快時)してから陽性になる場合が多いなど、検査時期により正確な結果が得られないことがある。

一般にDLSTは薬剤による過去の感作の有無をみるものであり、薬疹の原因薬剤の確定には、詳細な病歴の聴収や皮膚テストなど結果の組合わせによる判断が重要である。

|

●略称 DLST 別名 薬剤によるリンパ球幼若化試験

シスメックス プライマリケア

薬剤によるリンパ球刺激試験は,ステロイド薬,抗腫瘍薬,免疫抑制剤などが併用されているような場合,陰性になりやすく,非ステロイド性抗炎症薬の併用は逆に陽性になる場合が多い.

|

●B.医療関係者の皆様へ

●虎の門病院薬剤部 2006年

・・・(略)・・・多くは薬物代謝の第 I 相でCytochrome P450(CYP)により代謝された活性中間体が、核酸や細胞構成成分とアダクトを形成して、毒性を生ずる。

・・・(略)・・・

長期投与の間に、代謝異常が惹起され、肝障害を誘発する中間代謝産物が蓄積すること、薬物による軽度の肝障害に対する適切な修復、再生反応が起こらなくなることなどが、長期間内服後に肝障害が出現する原因と考えられている。

・・・(略)・・・

また、最近では、がん分子標的薬による一過性の肝障害や、免疫チェックポイント阻害薬による自己免疫機序を介する肝障害、抗がん剤、免疫抑制薬による HBV の再活性化などが報告されている。

また、スタチン製剤のように薬物服用後、一過性に肝障害を認める薬物がある。2018 年には日本動脈硬化学会からスタチン不耐についての指針「スタチン不耐に 関 す る 診 療 指 針 2018 」( http://www.j-athero.org/

publications/pdf/statin_intolerance_2018.pdf)が提案されたように、多くの薬物で低頻度ながら肝障害が生じる可能性があり、肝障害が発生した場合、薬物性肝障害を疑い、速やかに使用を中止すれば重篤化することはほとんどない。

しかし、気づかずに長期使用すると重篤化することがある。

肝障害の表現型としては、肝細胞障害が主体で AST、ALT の上昇が特徴的な「肝細胞障害型」、ビリルビン値や ALP、γGTP など胆道系酵素が上昇する

「胆汁うっ滞型」、両者の特徴を持つ「混合型」に、従来から分類されてきた。

・・・(以下、略)・・・ |

●癌と化学療法 / 抗がん剤を被疑薬として行った薬剤リンパ球刺激試験結果と再投与の調査

出典: 癌と化学療法 Volume 47, Issue 1, 55 - 59 (2020)出版社: 癌と化学療法社¥1,100 著者: 桜田 宏明1, ほか

前の 論文目次ページへ次の 論文 facebook twitter Share this page separator email print this page

抄録Full TextReferences (0)Data & Media関連論文

一宮市立市民病院にて2013 年1 月1 日〜2017 年12 月31 日の間に,抗がん剤を被疑薬として薬剤リンパ球刺激試験(DLST)を行った患者は21 名で,DLST 陽性7 名(33.3%),陰性は14 名であった。また,PHA値について検討した結果では21 名中2 名のみが低値であり,免疫能は保たれていた。陽性判定後に再投与されていたのは薬疹疑いの2 名で,1名はletrozole を再投与したが再燃にてexemestane へ変更,もう1 名はlenalidomide を減量およびprednisolone(PSL)併用にて投与し再燃はなかった。

陰性判定後の再投与は7 名で,いずれも再燃はなかった。

今回の調査から,DLST陽性例においても副作用の種類や各種対策により再投与可能なケースがあることが確認された。

しかしDLST結果は原因検索の一指標であり,再投与においては他の診断法を加味し慎重に検討することが重要である。

・・・(以下、略)・・・ |

| Trackback ( )

|

|

| |

|

|

|