「ふるさと納税」の人気は衰えない。政府は、来年からの「企業版のふるさと納税」の創設も検討している。

そこで現状を確認した。

「ふるさと納税」に反対しているのは、東京。地方に税が分散するということは、東京の税収が減るということも大きく含んでいるから。しかも、「企業版」が始まれば、さらに税収減になるのは当然。とはいっても、これは、大都市の特徴。

神奈川県内でも「ふるさと納税で明暗 県内自治体 5億円失う」と報道されている(東京、11日)。

対して、地方の自治体は工夫を凝らす。もちろん、興味を強く示さない自治体もある。

そんなもろもろを記録しておく。

●ふるさと納税って実際どうなの? 本当にお得に活用するためのコツ/ウーマンエキサイト コラム 2015年10月10日

● 私はだいたい、いくらできる? 税金控除になる金額の目安2015/ ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」

●ふるさと納税で明暗 県内自治体 5億円失う/東京 10月11日

●ふるさと納税、際立つ九州の集金力 壁超える官と民 /日経 10/12

●ふるさと納税 知恵競う/読売 10月06日

●小田原市のふるさと納税好調 見込み額10倍に修正/東京 10月14日

●伊万里市、ふるさと納税5億円 年間目標の倍に迫る [佐賀県]/西日本 10月14日

●ふるさと納税で空き家点検や墓地清掃サービス/日刊スポーツ 10月11日

●返礼の「花火特等席」応募ゼロ、モノに勝てず?/読売 10月11日

●ふるさと納税ブームを静観する東京都「応益原則に反する」/ブロゴス THE PAGE 9月29日

●社説:企業ふるさと納税 活性化へ適切な制度に/秋田魁新報 10/13

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●ふるさと納税って実際どうなの? 本当にお得に活用するためのコツ

ウーマンエキサイト コラム 2015年10月10日

ここのところ話題になっている、ふるさと納税。

好きな地域を選べる、地域の特産品がもらえる、税金の控除が受けられるなどのメリットがあり、気になっている人も多いのではないでしょうか。

お得といわれるふるさと納税ですが、賢く活用するためにはいくつかのポイントがあります。

本当にお得にするためのコツを、しっかりおさえておきましょう。

■ふるさと納税ってどんなもの?

その呼び名から「ふるさとに税金を納めること」と思う人もいるかもしれませんが、ふるさと納税は税金ではなく寄付。

寄付をする自治体も、出身地や昔住んでいた土地である必要はなく、好きな自治体を選ぶことができます。寄付先は1か所だけでなく、複数の自治体でもOK。

自治体によっては、「教育支援」や「スポーツ・文化活動支援」など、寄付金の使用目的を選ぶことができるケースもあります。

寄付をしたお金がどんな風に使われるかが分かれば、その自治体への思いも強くなりそうですよね。

■ふるさと納税で税金の控除&お礼の品がもらえる

ふるさと納税がお得といわれる理由の一つが、税金の還付&控除です。

寄付金のうち2,000円を超えた金額については、その年の所得税からの還付と、翌年の住民税の控除が受けられることに。

つまり30,000円の寄付を行った場合、28,000円分は戻ってくる、ということなのです。(※上限あり。また、還付&控除金は年収や家族構成によっても異なります)

さらに、寄付をした自治体からは、多くの場合お礼の品として特産品や優待券などがもらえます。中には、都会で購入すると高価な農産物や海産物、現地で使える宿泊券なども。

税金控除により実質2,000円分の寄付で、お礼の品がもらえてその地域のことも知ることができる、というのが、ふるさと納税のメリットなんです。

●ふるさと納税で明暗 県内自治体 5億円失う

東京 2015年10月11日

寄付を通じて自治体を応援する「ふるさと納税制度」で、昨年一年間に県内市町村から推計で約五億円が他の自治体に流出していたことが、県のまとめで分かった。特に横浜市は流出が著しい。返礼品といわれる景品を目当てにした寄付が全国的に加速する中、県内でも影響が広がっている。 (原昌志)

ふるさと納税は、任意の自治体に寄付すると、居住地の住民税などが一定の上限まで控除される仕組み。住民税の一部を他の自治体に付け替える形だ。二千円は控除されず自己負担となるが、それ以上の金額相当の返礼品がもらえるケースがあり、年々関心が高まっている。

県市町村課によると、昨年中に県内三十三市町村が同制度で受け入れた寄付額は約六億円。これに対し、県民が居住地以外の自治体に寄付したのは約十一億円だった。正確な統計ではないが、差し引き約五億円が、居住市町村から流出していることになるという。

全国の自治体では寄付した人に、和牛や海産物をはじめ、パソコンや炊飯ジャーといった家電製品まで、さまざまな品を贈る例がある。今年四月からは控除額の上限が引き上げられたこともあり、県は「この一、二年で急速にブームになっている。このままではマイナスが拡大するおそれがある」と懸念している。

こうしたことを背景に、県内では今月一日現在、十八市町が返礼品を導入。横須賀、鎌倉、小田原市など六市町は本年度から参入した。横須賀市は六月からの三カ月で、年間目標の一千万円を達成した。

二〇一二年度から特産品の三崎まぐろなどを贈っている三浦市は昨年度、全国から一億五千八百二十万円の寄付を集めた。本年度も八月末時点で、前年同時期を上回る四千五百七十三万円が寄せられている。返礼品の費用をかけても七割程度が市の収入になっているといい、担当者は「市外に寄付する人もいるが、収入のほうが大きい。市の宣伝にもなっている」と語る。

一方、返礼品を出していない横浜市。ふるさと納税によって控除した住民税の減収は、昨年分で五億七千万円に上る。逆に昨年度に受け付けた寄付は、企業を含めた全体で六千四百万円にとどまる。単純計算で、流出は五億円以上になる。市財源課の担当者は「おみやげだけが寄付を募る手段ではない。文化や教育振興など市の取り組みを知って協力してもらえるようPRをしたい」としている。

返礼品競争の過熱に対しては、総務省が今年四月、高額の返礼品の自粛などを各自治体に通知している。

◇

住民税には個人県民税もあり、県の税収減も生じている。県財政課などによると、一三年度に県が受けたふるさと納税の対象になる寄付は六千三百二十五万円で、控除による減収額は二億二千五百九十三万円。一四年度はさらに流出が加速しているとみられる。黒岩祐治知事は六月定例県議会で「感謝の気持ちをしっかりと表し、神奈川のファンを増やしながら、寄付につなげていきたい」との方針を示しているが、具体的な検討は進んでいない。

<ふるさと納税> 故郷や応援したい自治体(都道府県・市区町村)に寄付すると、2000円を超える額が、一定の上限まで所得税と住民税から控除される制度。都市部と地方の税収格差を縮小させる狙いもあり、2008年に始まった。今年4月からは控除額の上限が引き上げられ、たとえば年収500万円の独身者の場合の目安では、年間6万7000円まで控除される。また年間5自治体までなら確定申告が不要な「ワンストップ特例制度」も始まった。

●ふるさと納税、際立つ九州の集金力 壁超える官と民

日経 2015/10/12

ふるさと納税の2014年度寄付額のトップ5に九州の自治体が3つ入った(ふるさとチョイス調べ)。長崎県平戸市が1位、佐賀県玄海町が2位、宮崎県綾町が4位だ。寄付額を左右する一次産品の返礼品が充実しているからか。九州の人はみな「九州は魚がうまい」という。しかし、東京人から見れば富山も新潟も北海道も魚はうまい。肉も野菜も地方はどこもおいしい。そんなことでは差がつかないことを先進自治体は理解している。

●ふるさと納税 知恵競う

読売 2015年10月06日

故郷や応援したい自治体に寄付できる「ふるさと納税」制度で、より多くの寄付を集めようと、県内自治体は知恵を競っている。

我孫子市は1日から、1万円以上を寄付した人に特産品の贈呈を始めた。同市はこれまで「本来の趣旨と異なる」として特典を付けていなかったが、地域活性化につなげる思惑から方針転換した。

我孫子産の米2種類計8キロをもらえる「うるち米セット」や、白樺派の文人が愛したみそ入りカレーを詰め合わせた「白樺派のカレー6ヶセット」などの中から寄付額に応じて好きな商品を選べる。同市財政課は「市や、市内の店のファンを増やしたい」と意気込む。

市川市は今月から東日本大震災の被災地の特産品など55品目を提供する。これまではコンビニエンスストアでの買い物などに使えるポイントを付与していたが、より地域振興につながる特典に見直した。

新たな特典は、宮城県岩沼市や岩手県大槌町の牛タンや海産物、市川特産の梨を使った食品など。同市と災害時の協定を結び、つながりの深い茨城県神栖市や静岡県富士市の特産品も用意した。

野田市はこれまで市外在住者だけを対象にしていた寄付の受け付けを、今月から市民にも拡大した。寄付の受け皿として学校施設の整備に充てる基金を新設し、校舎改修を進める方針だ。

市は現在、小・中学校の耐震化やトイレの洋式化を進めており、来年度からエアコンの整備事業も本格化する。市の担当者は「広く寄付を集め、計画を前倒ししたい」と話している。

●小田原市のふるさと納税好調 見込み額10倍に修正

東京 2015年10月14日

九月から特典付きのふるさと納税を始めた小田原市に申し込みが殺到し、市は本年度末までの見込み額を当初の十倍の一億円に上方修正した。特典を大幅に拡充した箱根町も、本年度末までの目標額を一カ月で達成。火山活動による観光客減少への応援メッセージを添えた寄付も多く、職員を勇気づけている。 (西岡聖雄)

小田原市への寄付は十二日現在、六百四十七件で千三百万円。本年度の当初の目標は一千万円で、既に突破した。

年内に寄付するふるさと納税は、来年の確定申告の所得税還付や住民税減額に反映されるため、年末にかけて駆け込みのピークを迎える。全国平均で十一月は九月の一・八倍、十二月は三・六倍に増えるという。小田原市は本年度末までの寄付額を一億円と推計。昨年度の寄付額は、市外からが三件で計六万円、市内を含めても四件で七万円にすぎず、大幅な税収増となる。

特典の種類は現在、六十一品目。人気は名物の干物や梅干し、牛肉、湘南ゴールドの詰め合わせだが、今後もレパートリーを増やす考えだ。市広報広聴課の片倉紀彦さん(29)は「正式なカタログを制作中で、特産品が多い小田原の知名度をさらに高めたい」と話す。

昨年は三品目だった特典を九月から八十品目に拡充した箱根町も一カ月間で、本年度末までの目標額の二千万円を突破した。

火山活動の影響で観光客が減り、温泉利用客の支払う入湯税収入は、二億~三億円減ると試算されている。町税の一割強を占める財源のため、二〇一五年度決算も赤字転落の危機に直面。ふるさと納税に期待する町の思いは強い。

昨年の実績(十七件、五百五十万円)から、本年度は当初目標を二千万円としたが、先月三十日現在、百七十七件で二千百七十六万五千円に達した。「噴火に負けず頑張ってください」「宿泊に行きます」といった応援メッセージが、半数以上の寄付に添えられているという。

反響の大きさに特典も増やし、九月当初の八十品目から現在は百品目以上に拡大した。町財務課の関田充生さん(45)は「今月中にも応援メッセージを町のホームページで紹介したい」と話し、復興の追い風にしていく。

小田原市、箱根町ともにふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」から申し込む。

●伊万里市、ふるさと納税5億円 年間目標の倍に迫る [佐賀県]

西日本 2015年10月14日

伊万里市の今年のふるさと納税寄付額が累計5億円を突破した。寄付者に贈る返礼品に伊万里牛を加えたことや4月の税制改正が追い風になった。目標の年間3億円を大きく上回り、塚部芳和市長は「予想以上。寄付金の有効な使い道を検討したい」と喜んでいる。

市によると、今年の寄付額は1日現在で5億185万円に達した。件数は約2万8千件で半数は関東、約2割は関西から。寄付額に応じて163品目から選べる返礼品は特産の伊万里牛やナシが人気という。

市のふるさと納税額は2013年度まで324万円が最高だったが、1月に伊万里牛が返礼品に加わると急増。3月までの3カ月間だけで計8600万円に達していた。税制改正で減税対象の上限額が約2倍に引き上げられたことに合わせ、4月から返礼品の品目を増やしたことも当たり、同月だけで9千万円を超えた。ナシやブドウが収穫期を迎えた7月以降も6千万~8千万円台で推移している。

●ふるさと納税で空き家点検や墓地清掃サービス

日刊スポーツ 2015年10月11日

岐阜県各務原市は、ふるさと納税制度で寄付した人への特典に、市内の空き家の見回りや墓地の清掃サービスを新たに加えた。

市外へ転出し、管理に困っている人のニーズを見込む。それぞれ1万円の寄付で受けられる。市によると、空き家、墓地ともに選べるのは全国でも珍しい。

5日から始めた。市シルバー人材センターが請け負い、作業は年2回。空き家は、外観や庭木の伸び具合などを確認して写真を撮り、依頼者にメールで報告する。追加料金で除草にも応じる。墓は市営墓地が対象で、ごみを拾ったり枯れた花を処分したりする。

シルバー人材センターは寄付でなくても有料サービスを受け付けるが、市ブランド創造課の担当者は「ふるさと納税制度なら、出身者の故郷を思う気持ちに応えられる」と期待を寄せている。(共同)

●返礼の「花火特等席」応募ゼロ、モノに勝てず?

読売 2015年10月11日

故郷や応援したい自治体に寄付すると、税金が軽減されるふるさと納税。

その返礼として、モノではなくサービスを提供する動きが香川県内の自治体でも出ているが、反響は今ひとつだ。高松市が始めた墓地清掃サービスは、利用はこれまで7件。「高松まつり花火大会」の特別有料観覧席に招待する特典には、1件も応募がなかった。一方で、今年度からモノを充実させた県は大幅に応募を増やしており、関係者らは「やはり真心よりモノか」と複雑な心境という。

「故郷を思う気持ちに応えたい。寄付額も増やしたい」。そんな思惑で始められた、高松市の墓地清掃サービス。親族の代わりに市が墓地をきれいにするもので、地元を離れて暮らす人の需要を見込んで2万円以上の寄付者を対象に募集した。全国でも静岡県西伊豆町に続き2例目だったことから話題になり、問い合わせも少なくなかったが、運用実績はわずか。阻んだのは、第三者が墓の場所を把握することの難しさだった。

市は、清掃を市シルバー人材センターに委託。希望する寄付者には、現地でセンターの職員に立ち会い、墓の場所を確認することを求めている。「万が一にも、他人の墓を掃除してはいけない」との配慮だったが、市の担当者は「その煩わしさが応募の伸びない一因かも」と肩を落とす。

同様のサービスは、善通寺市も6月から導入している。現地立ち会いまでは求めず、写真をメールでやり取りすることで墓の場所を確認しているが、これまで応募は2件。そのいずれも条件が折り合わず、結局キャンセルになった。

苦戦しているのは、高松まつり花火大会の特典も同じ。高松市は今夏、市内のホテルで食事を楽しんだ後、高松シンボルタワーの屋上から花火を観覧するペアチケット(2万円相当)を企画した。まつりは毎回延べ25万人を集客する人気イベントで、5万円以上の寄付者を対象に募ったが、応募はなかった。

担当者は、応募期間を7月13~24日と短く設定し過ぎたことが原因と推測する。「市民には人気でも、市外の人にはなじみが薄かったのかもしれない」

一方で、県は今年度から特典の「モノ」を大幅に拡充し、種類は15から43へと3倍にした。2014年度までは、5000円以上の寄付者に対して一律の商品を贈っていたが、今年度からは季節のフルーツや和菓子の詰め合わせなどがもらえる1万円以上のほか、オリーブ牛ステーキや象谷塗りの漆器などが届く3万円以上の枠を新設。7月末までに、寄付額は昨年同時期に比べて約8倍の1013万円に達した。

応募の約半数が1万円以上の枠で、特にフルーツが人気だという。7月のマスカットは、途中で応募を打ち切るほどの人気だった。担当者は「寄付の単価を上げようと拡充したが、ここまで増えるとは。確定申告が近付く年度末には、さらに増加が見込めそう」とホクホク顔だ。(佐々木伶)

中央学院大の福嶋浩彦教授(地方自治)の話「サービスへの応募が広がらないのは、時間や場所などがニーズと合致する必要があるから。モノの方が受け入れられやすいのだろうが、いずれにしろ特典を受けた時だけの関係になってしまっている。寄付を機に、継続的に自治体への関心を持ってもらう工夫が必要ではないか」

◆ふるさと納税=2008年度に始まった制度で、自分で選んだ自治体への寄付額から2000円を差し引いた額が、住民税や所得税から控除される。控除額の上限は収入や世帯構成によって異なり、給与所得が450万円で夫婦と高校生の子供が1人の世帯の場合、3万6000円になる。13年の全国の寄付額は、約142億円に達した。

●ふるさと納税ブームを静観する東京都「応益原則に反する」

ブロゴス THE PAGE2015年09月29日

趣向を凝らした返礼品が話題になるなど盛り上がりを見せる「ふるさと納税」。2008年に改正された地方税法によって、個人住民税の寄付金税制が拡充されたことから始まったとされています。名称に“ふるさと”を冠していることから、出身地や実家のある自治体にしか納税できないと勘違いされがちですが、居住の有無は関係ありません。それどころか行ったことがない自治体でも「納税」することが可能です。そもそも、納税と銘打っていますが、法的には寄付金にあたります。こうした、ふるさと納税ブームの中、一貫してこの制度に反対の立場を取っているのが東京都です。

東日本大震災きっかけに注目

創設された当初、ふるさと納税は一般的に注目されていませんでした。しかし昨年度の納税総額は130億円、納税者数は10万6000人にまで達しています。注目されるきっかけになったのは、2011年の東日本大震災です。被災した東北3県の力になりたいと考える人たちが、東北の自治体に率先して寄付をしたのです。そうした事情もあり、2012年度の納税額は前年度から一気に10倍以上に増加し、総額649億円になりました。

東日本大震災を機に認知されるようになり、ふるさと納税に関する本が数多く出版され、いまではちょっとしたブームになっています。その理由は、納税した自治体から贈られてくる返礼品が豪華になっているからです。

税収が乏しい地方都市では、海産物や農産物を特典にして、たくさんのふるさと納税を集めようとしています。総務省は特典合戦が過熱しないように、たびたび注意喚起していますが、地方自治体も少しでも税収を上げようと必死です。

返礼品合戦は「趣旨から逸脱」?

過熱した返礼品合戦は、まさに「ふるさと納税戦争」ともいえる様相です。そうしたブームを静観しているのが東京都です。制度が創設された当時、石原慎太郎都知事は一貫して反対していました。そうした立場は、猪瀬直樹都知事、舛添要一都知事にも受け継がれています。

「ふるさと納税制度は、納税の大切さ、ふるさとの大切さの再認識、自治意識の進化に役立つという意義を持っており、その制度の趣旨については、東京都としても理解をしております。しかし、応益原則(行政サービスの受益の大きさに応じて税負担すべきという考え方)に反するという点で問題もあると考えています。近年の各自治体の動きは、寄付金を呼び込むための返礼品競争の様相を呈しており、制度本来の趣旨から逸脱しているのではないかとの懸念も抱いております」(東京都財務局財政課)

総務省の試算によると、2014年度に東京都が得るとされていた個人住民税の都民税約7億円分と、区市町村民約11億円分が減収したとされています。ふるさと納税の導入によって、東京都全体で18億円の税収が他の地方自治体に流出するのですから、都や都内市町村にとって穏やかな話ではありません。

2015年度から、「ふるさと納税」の手続きが簡素化されるとともに税の控除が拡充されることになりました。こうした政府の方針にも、東京都は反対を表明しています。

「企業版」ならさらなる税収減に

さらに、地方創生を掲げる安倍政権では、ふるさと納税ブームに着目して「企業版のふるさと納税」創設の検討を始めています。

「国が企業版のふるさと納税を検討していることについては、承知をしております。制度の詳細はまだわかりませんが、応益原則に反するなど問題も多いと考えています」(東京都財務局財政課)

いま自治体間で税収格差が顕著になっています。それだけに、政府はふるさと納税で格差の解消を図ろうとしているのです。

東京都は企業が多く立地し、法人税収も潤沢です。企業版のふるさと納税が創設されれば、都の税収がさらに減少することは間違いありません。

均衡ある国土の発展には、地方都市の発展は欠かせません。それだけに、東京に集中する“富”を地方に分散させようという取り組みは議論されるべきでしょう。しかし、単に都の潤沢な税収を地方に分配するだけでは、いつまで経っても地方都市の発展につながりません。すべての地方自治体が納得する制度にするのは難しい話ですが、単なる税金の奪い合いにならない制度を期待したいものです。

(小川裕夫=フリーランスライター)

●社説:企業ふるさと納税 活性化へ適切な制度に

秋田魁新報(2015/10/13 付)

政府が、自治体に寄付した企業の法人税と法人住民税を減税する新たな税制を検討している。「ふるさと納税」の企業版として自治体の活性化事業に対する寄付を増やし、地方創生に弾みをつける考えで、年末にまとめる税制改正大綱に盛り込み、来年度中の導入を目指す。

実現すれば財政の厳しい地方自治体に企業の資金が回るとして、全国知事会は歓迎の意向を示している。政府、地方にはともに、少しでも都市部との税収格差の是正につながってくれれば、との期待もあろう。

ただ、営利を追求するのが企業であり、寄付に減税以外の目的がないとは限らない。自治体と企業の間に癒着が生じることがないよう、慎重に制度設計を進めてほしい。

企業版のふるさと納税の創設は、菅義偉(よしひで)官房長官が6月、秋田市での講演で打ち出した。菅氏は総務相だった2008年に個人のふるさと納税を実現させ、自身も故郷の湯沢市に寄付している。

個人のふるさと納税は、任意の自治体に寄付した額のうち2千円を超える分を、個人住民税と所得税から減税する制度だ。東日本大震災被災地の復興を支援しようという機運の高まりや、寄付した人への返礼品の充実などにより浸透した。

13年の全国の寄付金総額は140億円を超え、導入時の2倍に増加。今年4月に寄付額の上限をほぼ2倍にしたほか、手続きも簡素化しており、一層の増加が見込まれる。政府はこれを企業に拡大することで、自治体をさらに後押しする考えだ。

企業による国や自治体への寄付については、現状でも寄付額の3割程度が減税されている。政府はこの減税幅を拡大し、寄付をしやすくする方針。寄付対象は、事業の地域活性化効果が高いと政府が認定した自治体になる見込みだ。今後は減税幅や寄付の限度額、対象事業の基準づくりなどが焦点となる。

自治体を企業が応援する枠組み自体に異論はない。人口減や高齢化などの課題に対し、官民で知恵を出し合うことで新たなアイデアが生まれ、企業が地方の潜在力に目を向ける契機になる可能性もある。

一方、高市早苗総務相が述べるように、寄付した企業が自治体に便宜供与を求めることがないようにする必要がある。自治体も、寄付した企業を公共事業や許認可で優遇することがあってはならない。こうした点を十分に検討した上で、寄付にどんなメリットがあるのかを企業に訴えることが課題となる。

個人か企業かを問わず、ふるさと納税は活性化につながる制度ではあるが、安定した税源とはいえない。「まず企業の地方移転を促してほしい」と話す県内の自治体関係者もいる。地方創生が財源の移動に加え、人や雇用の移動と併せて推し進めるべき政策であることを、政府は忘れてはならない。

| Trackback ( )

|

数日前、東京新聞が「マイナンバーご注意!! カード作成 急がず考えて」との記事を出した。

番号は近いうちに直接通知されてくるとして(ここはまだ)、来年1月からは「番号カード」の交付。カードは強制ではないから、申請するつもりは全くない。他の人にも「カードは作らない」ことを勧めたい。そう思っている時だから、ピッタリの記事。

★《通知カードには、来年一月から希望者に無料で配布される個人番号カードの申請書が同封されている。通知カードは紙製で顔写真も付いていない。顔写真付きで、ICチップに個人情報が記録される個人番号カードの作成は、個人の自由だ。》

★「身分証明書として個人番号カードを使うと、情報流出やなりすましなど経済的な不正利用の可能性が高まるので作らない方がいい」

さらに、知人の清水勉弁護士のコメントがあり

★「落としたり盗まれたりするのを防ぐため、給与所得者が勤務先に番号を伝える場合など法律で決まった手続きに必要なとき以外は持ち歩くべきではない」

そんなことを思っていたとき、厚労省の官僚が「マイナンバー汚職で逮捕」された、との報道。

国民の多くが怒るのは当然。

マイナンバーは、それなりの業界にかなりな仕事を生む。腐敗と漏えいの危険が増す。

とはいえ動き出す制度に自治体はついていくしかない。セキュリティの問題は解消しないから、自衛も大事。

読売★《マイナンバーを扱う「基幹系」ネットワークと、インターネットにつながる「情報系」ネットワークを「分離している」と答えたのは744自治体(92%)。「していない」は49自治体で、20自治体は無回答だった。分離していれば、インターネット経由で外部から攻撃があってもマイナンバーが漏れる可能性は小さい。》

面倒なこととはいえ、致し方ないこと。

そう思っていたら、「マイナンバー」の番号が市役所の「自動交付機」で別の書類に印字されてしまったという事件が発生。・・・やっぱり全部つながっているんだ・・・

考えてみれば、つながっていなければ、コンピュターで自動で「名寄せ」するメリットがないから・・・・

しかも、本人はまだ通知もされていない番号が役所のコンピュターの中では動き出している・・・

NHK★《今月5日から9日にかけて、取手市役所の本庁舎と藤代庁舎に設置してある自動交付機で発行した住民票69人分に、誤ってマイナンバーが記載されていた》

《秒刊SUNDAY》★《 そもそも自動交付機では、個人番号(マイナンバー)・住民基本台帳コード記載の住民票の発行はできない。機械のミスなのか、それとも職員による「設定ミス」なのか分からないが、そもそもこのような根本的なミスが発生すること自体、住民の不安が募る要素。総務省はマイナンバー単独で流出しても個人情報を抜かれることはないとしているが、今回のトラブルで信憑性が薄くなるのは必至》

ということで、今日は、マイナンバーにまつわる最近の次のことをブログに記録。

●マイナンバーご注意!! カード作成 急がず考えて/東京 2015年10月11日

●マイナンバー、勤め先以外へも提示必要/中日 10月15日

●マイナンバー システム設計発注巡り収賄の疑い 厚労省職員逮捕/読売 10月13日

●「なにやってんだ…」マイナンバーを巡る収賄容疑での“厚労省室長補佐”逮捕に怒りの声が殺到/イロリオ 10月13日

●【マイナンバー汚職】「1兆円市場」群がるIT業者 大規模システム、大手有利で中小苦戦/産経 10.13

●【マイナンバー】関連市場は1兆円以上!? 電機業界、巨大市場で受注競争/産経 10.1

●NEC、顔認証システム受注 全市区町村のマイナンバー交付に使用/産経 9.16

●マイナンバーは分離、自治体の92%…流出防止/読売 10月11日

●【速報】マイナンバー早くも流出!住民票発行機がバグって勝手に発行する!/秒刊SUNDAY 10月13日

●住民票にマイナンバー誤記載し発行 取手市/NHK 10月13日

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●マイナンバーご注意!! カード作成 急がず考えて

東京 2015年10月11日

住民一人一人に番号を割り当てるマイナンバー制度で、番号を知らせる通知カードの発送作業が行われている。今月二十日ごろから十一月にかけて、住民票のある住所に簡易書留で世帯ごとに届く。政府が制度の利便性を強調する一方で、個人情報の流出やなりすましの被害が懸念される。通知カードが届いたらどんなことに気を付ければいいのか。警察などは便乗したニセ電話詐欺などへの注意を呼びかけている。 (石井紀代美、西田義洋) 住民一人一人に番号を割り当てるマイナンバー制度で、番号を知らせる通知カードの発送作業が行われている。今月二十日ごろから十一月にかけて、住民票のある住所に簡易書留で世帯ごとに届く。政府が制度の利便性を強調する一方で、個人情報の流出やなりすましの被害が懸念される。通知カードが届いたらどんなことに気を付ければいいのか。警察などは便乗したニセ電話詐欺などへの注意を呼びかけている。 (石井紀代美、西田義洋)

「税務署や市役所の担当者が電話や自宅訪問をして個人番号を尋ねることはない。番号はむやみに教えないようにしてほしい」。内閣官房のマイナンバー担当者はこう注意喚起する。

個人情報保護に詳しい清水勉弁護士は「よく分からないときはいったん電話を切るなどして、時間をずらすこと。その間に、市区町村や税務署などに問い合わせをすればいい」と説明。落としたり盗まれたりするのを防ぐため、給与所得者が勤務先に番号を伝える場合など法律で決まった手続きに必要なとき以外は持ち歩くべきではないという。

通知カードには、来年一月から希望者に無料で配布される個人番号カードの申請書が同封されている。通知カードは紙製で顔写真も付いていない。

顔写真付きで、ICチップに個人情報が記録される個人番号カードの作成は、個人の自由だ。総務省の担当者は「就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害など多くの場面で個人番号の提示が必要となる。通知カードは運転免許証など他の本人確認書類が必要だが、個人番号カードがあれば一枚で済む」などと利便性を強調する。

これに対し、上智大の田島泰彦教授(情報法)は「身分証明書として個人番号カードを使うと、情報流出やなりすましなど経済的な不正利用の可能性が高まるので作らない方がいい」と言い切る。

「クレジットカードやポイントカードなどを通じて民間に集まったデータを個人番号で照合できるようになれば、買い物や移動の履歴などで人物調査がしやすくなる。テロ対策などの名目で政府が国民を管理する手段になりかねない」と危惧する。

清水弁護士は「利便性を感じるか、リスクの方が大きいと感じるかはその人次第。申請はいつでもいいので、急ぐ必要はない。自分にとって『確かにこれは便利だ』と思えるまでは作るのはやめた方がいい」とアドバイスする。

◆現金要求など不審電話相次ぐ

今月に入り、制度に便乗して現金を要求したり、個人情報を聞き出そうとする不審電話が相次いでいる。警視庁によると、東京都内では八日までに、少なくとも十一件の不審電話があった。これまで、現金をだまし取られるなどの被害は確認されていない。

大田区の六十代女性宅に「マイナンバーのセキュリティーに七十万円かかる」と現金を要求する電話や、町田市の六十代女性宅に「市役所統計課の○○です。マイナンバーで調査しています。個人情報を確認させてください」と名前や生年月日を聞いてくる電話などがあった。

同庁犯罪抑止対策本部の担当者は「電話口の対応でだましやすい人の目星を付けているのかもしれない」と警戒する。

「『あなたのマイナンバーがネット上に漏れている。削除にお金がかかる』などの電話が出てくるだろう。マイナンバー関係でお金の話が出たら詐欺の可能性が高いと考え、すぐに警察や役所に相談してほしい」と呼びかけている。

◇

個人番号カード・通知カードの疑問や不明な点は、地方公共団体が運営する「情報システム機構」へ

問い合わせコールセンター 0570(783)578 平日8時30分~22時 土日祝日9時30分~17時30分(年末年始を除く)

●マイナンバー、勤め先以外へも提示必要

中日 2015年10月15日

住民一人一人に番号を割り当てるマイナンバー制度。今月、通知カードの配布が始まった。番号を勤務先に知らせることが求められているが、実は勤め先以外にも番号を教えなくてはならないことも。番号の提示は強制ではなく、戸惑う人も出てきそうだ。そうしたケースについて考えた。

「来年からは本の著者に番号を教えてもらわなくてはならない。でも、マイナンバー制度に反対の人もいる。本当は自分も番号を聞きたくないんですけれども…」。東京の出版社社長の男性は、こう困惑する。

通知カードを受け取ったら、会社員は本人と扶養家族の番号を勤め先の会社に知らせる。企業は、社員ごとの書類に支払額や個人番号などを記載して税務署に提出することになる。

勤務先に番号を知らせる必要があるのは、正社員だけではない。来年一月以降は短期のアルバイトも、バイト先への通知が必要になる。さらに、本の執筆や講演といった業務を企業から請け負った、生命保険から保険金の支払いを受けた、証券会社に新規口座を開設したといった、さまざまな形で企業からお金を受け取る個人が、相手先企業に番号を教える必要が出てくる。

通知カードが届いたら勤務先に番号を知らせることは、徐々に知られてきてはいる。とはいえ、アルバイトだけでなく、さまざまな形でお金のやりとりがある人も番号を提示する必要があることは、広く知られているとは言いがたい。また、税務署への提出書類に番号の記載がなくても受理はされるが、載せない場合、企業はそれなりの手続きを踏まねばならない。

「個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律で定められた義務であることを伝え、提供を求めて」。国税庁は、企業の担当者らに向けてホームページでこう呼び掛ける。それでも駄目なときはどうするか。「提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください」と、なかなか骨の折れそうな作業を求めている。

◇

企業は、番号を集めるときの本人確認や、収集した情報の管理に厳重さが求められる。この事務負担は小さな会社ほど大きく、自社の体制に不安を持つ会社も一部にある。教える側にも「信頼性がある会社はともかく…」との思いも。

個人が企業に駐車場やアパートの部屋を貸しているとき、駐車場代や家賃の合計が年間十五万円以上なら、借り手の企業は支払い調書に、貸主の個人番号を記入して税務署に提出する。しかし、借り手の企業が駐車場代や家賃の滞納を続けていたら貸主は、自身の番号を教えたくはない。

名古屋市の不動産鑑定士、田井能久さん(49)は「支払いが遅れがちな企業が重要な個人情報の保守管理をきちんとしてくれるのか、と疑問に思うのは当然」と言う。「企業がマイナンバーを広範囲に漏らして倒産したらどうなるか」と続ける。

こうした疑問に対し、国税庁課税総括課は「ホームページで説明している通り」とする。支払い調書などに番号が記載されていなくても罰則はなく、情報漏れを気にする個人が、企業との関係も考えて悩むことも出てきそうだ。

●マイナンバー システム設計発注巡り収賄の疑い 厚労省職員逮捕

読売 10月13日

マイナンバー制度に関連する医療分野のシステム設計などの企画開発業務を巡り、厚生労働省の室長補佐が、都内の情報関連会社に便宜を図った見返りに現金およそ100万円の賄賂を受け取っていたとして、警視庁は収賄の疑いで室長補佐を逮捕しました。

収賄の疑いで逮捕されたのは、厚生労働省情報政策担当参事官室の室長補佐、中安一幸容疑者(45)です。警視庁の調べによりますと、中安室長補佐は平成23年度、マイナンバー制度に関連する医療分野のシステム設計などの企画開発業務を巡り、都内の情報関連会社が受注できるよう便宜を図った見返りに、会社側から現金およそ100万円を受け取ったとして収賄の疑いが持たれています。

この業務では、複数の業者が競い合う企画競争入札が行われ、贈賄側の会社が2億円余りで随意契約を結んでいました。警視庁は13日、中安室長補佐を取り調べ、容疑が固まったとして逮捕しました。

警視庁によりますと、調べに対し、中安室長補佐は容疑を認めているということです。一方、贈賄側の会社については時効が成立しているということです。警視庁は、現金がわたったいきさつなどについて詳しく調べる方針です。

マイナンバーに向け厚生労働省は

マイナンバー制度の導入に向けて厚生労働省は、平成23年度以降、医療などの社会保障分野において必要な、技術開発や法整備、それにシステム改修の検討を進めてきました。健康保険組合が保有する患者の情報を共有するためにはどのような通信が必要かといった技術的な検証や、システムの改修に必要な期間や費用の試算などが行われてきました。

●「なにやってんだ…」マイナンバーを巡る収賄容疑での“厚労省室長補佐”逮捕に怒りの声が殺到

イロリオ 2015年10月13日

マイナンバー関連事業の受注に便宜を図って現金を受け取ったとして、厚生労働省の室長補佐が逮捕された。

厚労省の室長補佐を逮捕

警視庁は13日、厚生労働省の室長補佐、中安一幸容疑者を「収賄」の疑いで逮捕した。

マイナンバー制度に関するシステム設計の企画開発業務をめぐって都内の情報関連会社に便宜を図った見返りに、業者から現金100万円を受け取った容疑だ。

中安容疑者は容疑を認めているという。

国立大の客員准教授も務めるエリート

逮捕された中安一幸容疑者は、1991年に旧厚生省に入所。

厚生労働省の情報政策担当参事官室の室長補佐としてマイナンバー制度に向けたシステム整備を担当する他、国立大学の客員準准教授なども務めていた。

他にも見返りか?

警視庁によると、中安容疑者は2011年、都内のコンサルタント会社にシステム設計や開発などを受注できるように便宜を図り、見返りとして現金100万円前後を受け取った疑いがもたれている。

なお、現金を渡したコンサルタント会社の役員については贈賄罪の公訴時効である3年が成立している。

このコンサルタント会社は2009年以降少なくとも6件の厚労省事業(受注総額13億円超)を受注しており、中安容疑者はこの業者から他にも現金を受け取っているとみられているという。

ネット上には「予想通り」という声も

厚生労働省の室長補佐が収賄で逮捕されたことを受けて、ネット上には多くの反響がよせられている。

・・・・・・・(略)・・・

他にも、「なにやってんだ…」「詐欺を警戒する前にこれかよ!」「国が信用できない」など怒りや国への不信感を訴える声などが続々と投稿されていた。

●【マイナンバー汚職】「1兆円市場」群がるIT業者 大規模システム、大手有利で中小苦戦

産経 2015.10.13

来年1月の運用開始に向けて準備が進むマイナンバー制度をめぐる汚職事件が13日、明らかになった。制度をめぐっては、情報処理システムの大規模な改修や新設が見込まれており、発注総額は「1兆円規模」ともされる。激烈な受注合戦が繰り広げられる中、生まれた官業の癒着。そうした“巨大利権”に警視庁は捜査のメスを入れた。

マイナンバー“特需”

「IT業界にとってのマイナンバーは、建設業界にとっての東京五輪と同じ。巨大な需要をめぐり業界は沸いている」

政府関係者はそう指摘する。政府は制度の導入に絡み、平成29年度までに3千億円弱を情報処理システム関連に投入する見込みだ。民間側のシステム更新も含めると、市場規模は1兆円に達するとも言われる。

厚生労働省、国税庁、総務省といった各省庁で、税金などの処理システムがマイナンバーに対応。事件の舞台となった厚労省では、年金▽ハローワーク▽労災▽医療保険-の4分野がマイナンバーに関与する予定だ。

収賄容疑で逮捕された厚労省情報政策担当参事官室室長補佐、中安一幸容疑者(45)は、医療とITの双方に精通する専門家として、マイナンバーへの対応を主導していた。

政府関係者は「業界にとって一種の特需といえるが、過去のシステムを運用してきた既存の大手業者が有利で、中小企業が中央省庁の大規模案件に参入するのは厳しい」と分析する。

官公庁が「業績左右」

贈賄側の東京都千代田区のIT関連会社はそんな“中小受難”とも言える逆風に挑み、事業を獲得していった。

信用調査会社などによると、このIT関連会社は資本金3千万円、従業員15人の中小企業だが、特に医療関係のシステム開発を中心に最盛期の22年9月期には計8億9800万円の事業を受注していた。

事業の中心は官公庁。23年は今回の立件対象となった11月の2件の応札だけで売り上げの3割を占めていた。27年9月期には2億4100万円を受注したが、発注元は全て官公庁で、「官公庁との関係が会社の業績を左右していた」(捜査関係者)。

事件の舞台となった企画競争入札では、業者の出した企画書を発注元が審査して事業の委託先を決める。コストだけでなく、政府の意図に響くアイデアの提案が求められる。

捜査関係者は「政府の意図を知っていれば、大手でなくても参入できる余地がある。中安容疑者と業者の癒着が生まれる余地があった」と指摘する。

贈賄側時効でも「立件」

今回の事件は、現金のやり取りから既に4年が経過しており、IT関連会社側は贈賄罪の公訴時効(3年)が成立している。

供述が重要な証拠となる贈収賄事件では、贈賄側が時効となるケースでは、立件は困難とされてきた。贈賄側は立件の心配がなく、供述が得やすい半面、供述の信用性は薄れるためだ。

それでも警視庁が収賄側の立件にこだわったのは、今後も関連事業で多額の発注が見込まれるマイナンバー制度が利権と化し、不正が続発することを牽制するためだ。

制度は、民主党政権が「税と社会保障の一体改革」を掲げたことで正式に始動し、現在導入に向けた準備が進むが、情報漏洩(ろうえい)への対策などをめぐって、反対意見も根強い。捜査関係者は「一罰百戒というわけではないが、マイナンバー制度が新たな不正の温床になることはあってはならない」と話している。

●【マイナンバー】関連市場は1兆円以上!? 電機業界、巨大市場で受注競争

産経 2015.10.1

マイナンバー制度は、企業にとってのビジネスチャンスでもある。関連市場の規模は1兆円以上とも言われている。

サービスには、官公庁から受注するものと、従業員のマイナンバーを管理する企業を支援するものに大別される。官公庁向けでは、NECが地方公共団体情報システム機構から「顔認証システム」の受注を獲得した。全国の1743市区町村が住民に個人番号カード交付する際、窓口での本人確認に利用し、なりすましを防ぐ。

企業のマイナンバーの収集・管理を代行するサービスでは、NECや富士通、日立製作所などの大手を中心に受注競争が繰り広げられている。キヤノンは、個人番号や書類を複合機でスキャンするなどして、本人確認書類を電子化するサービスなどを行う。

●NEC、顔認証システム受注 全市区町村のマイナンバー交付に使用

産経 2015.9.16

NECは16日、税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度の開始に伴う個人番号カード交付に関し、全1743市区町村の窓口で本人確認のために利用される「顔認証」システムを受注したと発表した。地方公共団体情報システム機構が発注を決めた。NECの顔認証技術は、世界最高峰といわれる米研究所によるテストで最も精度が高いと評価された。

●マイナンバーは分離、自治体の92%…流出防止

読売 2015年10月11日

今月5日に始まった共通番号(マイナンバー)制度で、自治体へのサイバー攻撃でマイナンバーが外部に流出するのを防ぐため、全国の市・特別区の813自治体のうち少なくとも92%が、マイナンバー情報を扱うネットワークをインターネットから分離していることが読売新聞の全国調査でわかった。

ただ、マイナンバー情報を狙った攻撃への対応方針などを明文化したり、攻撃をすぐに把握できる態勢を整えたりしている自治体は約半数にとどまっている。

読売新聞は今月上旬、全790市と東京23区の計813自治体に、マイナンバーの情報セキュリティー対策について質問した。

マイナンバーを扱う「基幹系」ネットワークと、インターネットにつながる「情報系」ネットワークを「分離している」と答えたのは744自治体(92%)。「していない」は49自治体で、20自治体は無回答だった。分離していれば、インターネット経由で外部から攻撃があってもマイナンバーが漏れる可能性は小さい。

●【速報】マイナンバー早くも流出!住民票発行機がバグって勝手に発行する!

秒刊SUNDAY | 最新の面白ニュースサイト 2015年10月13日14:34

マイナンバーは、いつか流出するものだと思われておりますが、技術的な問題もあるしそれがいつになるかわからない。少なくとも今のように慎重になっている間は流出の心配はない。と、思っていた矢先、なんと早くも流出していたことが明らかとなりました。流出したのは茨城県取手市で、対象は69人。流出が起こりえないとはいっていたものの、はやくも初の流出となりました。

―流出の経緯

今回の流出の経緯は、マイナンバーが書かれた住民票を発行するマシンが誤って発行してしまった。

通常、マイナンバーや基本台帳コードを記載した住民票を請求する場合は特定の窓口に問い合わせるようになっているが、今回かってに記載されていた模様。

そもそも自動交付機では、個人番号(マイナンバー)・住民基本台帳コード記載の住民票の発行はできない。

機械のミスなのか、それとも職員による「設定ミス」なのか分からないが、そもそもこのような根本的なミスが発生すること自体、住民の不安が募る要素ではなかろうか。

総務省はマイナンバー単独で流出しても個人情報を抜かれることはないとしているが、今回のトラブルで信憑性が薄くなるのは必至だ。

マイナンバーの問題はしばらく続きそうである。

●住民票にマイナンバー誤記載し発行 取手市

NHK 10月13日 16時58分

茨城県取手市が、住民票を発行する自動交付機の設定ミスのため、誤ってマイナンバーが記載された住民票69人分を発行していたことが分かりました。

取手市によりますと、今月9日、市民から「自動交付機で発行した住民票にマイナンバーが記載されている」と指摘がありました。市が調べたところ、今月5日から9日にかけて、取手市役所の本庁舎と藤代庁舎に設置してある自動交付機で発行した住民票69人分に、誤ってマイナンバーが記載されていたということです。

取手市では、本人から希望があれば窓口で発行する住民票に限ってマイナンバーを記載し、自動交付機で発行する住民票には記載しないことにしていました。

取手市によりますと、今月3日に委託先の業者が自動交付機のシステムの変更を行った際、マイナンバーを記載しない設定にするのを怠り、市側も確認をしていなかったということです。

69人のうち42人が、すでにマイナンバーが記載された住民票を勤務先や車のディーラーなどに提出したということで、取手市はそれぞれの自宅を訪問して謝罪するとともに、不安を訴えている3人についてはマイナンバーの番号を変更することも検討しているということです。

総務省によりますと、マイナンバーを巡るこうしたミスは初めてで、全国の都道府県に同様のミスがないか確認するよう求めたということです。

会見した取手市の野口龍一副市長は「市民の皆さんに多大なご迷惑とご心配をおかけし、大変申し訳ありません」と陳謝しました。

| Trackback ( )

|

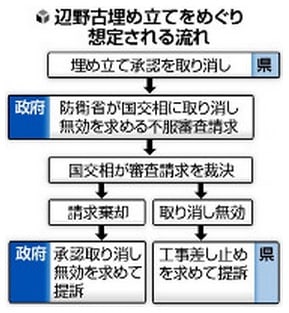

昨日の沖縄県知事の辺野古沖埋め立て承認取り消しで今後どう進んでいくのか、報道を見て確認しておいた。

もちろん、沖縄を支持する立場で。

沖縄タイムス(9月28日)は、まず20年前の過去のことについて、整理。

★《地主が米軍への貸与を拒否している軍用地の強制使用手続きをめぐり、大田昌秀知事(当時)が国に求められた代理署名の拒否を表明してから、28日で20年を迎えた。沖縄が戦後から背負い続けている過重な基地負担などを理由とする大田氏の異議申し立ては、村山富市首相(当時)が沖縄県を訴える異例の裁判に発展した。村山氏は日米安全保障条約と沖縄の怒りの板挟みになり、提訴から約1カ月後に退陣。1996年8月28日に上告が棄却され、県側の敗訴が確定した。

一方、知事の署名拒否は国に衝撃を与え、首相の権限で土地の使用を可能とする駐留軍用地特措法の改定につながった。再び当時と同様に、国と県による法廷闘争に発展する。》

そして、昨日の知事の取り消しの決定を受けて、中日は、

★《知事は米軍普天間飛行場移設に伴う新基地建設予定地になっている名護市辺野古(へのこ)沖の埋め立て承認を正式に取り消した。防衛省沖縄防衛局が今秋の本体工事開始に向けて進めているボーリング調査は法律上の根拠を失った。政府は近く行政不服審査法に基づく対抗措置を取り、作業を続行する構え。新基地建設をめぐる安倍政権と県の対立は全面対決の局面に入り、法廷闘争に発展する公算が大きくなった。》

NHKは、

★《20年前の平成7年、当時の大田知事は署名を拒否し、国が裁判を起こしました。裁判は平成8年、最高裁判所が「公益が損なわれる」などとして、知事に代理署名を命じた高等裁判所の判決を支持し、沖縄県側の上告を退けました。一方で、15人の裁判官のうち6人が、判決理由を補足する形で、沖縄に基地が集中し住民が重い負担を強いられているという意見を述べるなど、沖縄県側の主張に一定の理解を示しました。》

この20年前と今回は、事案の内容は全く違う。これらのことも考慮して、見込みのない政府交渉をするとか、演出してきたのだろうとみていた。

ともかく、今後について、読売は、

★《防衛省は、埋め立て関連の法令を所管する国土交通相に対し、不服審査請求を行う。審査結果が出るまでには少なくとも数か月かかる。政府は速やかに移設作業を再開するため、暫定的に取り消しの効力を止める執行停止も申し立てる。執行停止の結論は2~3週間で出る見通しだ。》

ということで、次を記録しておく。

●沖縄知事、辺野古承認取り消し 国は効力停止措置へ、全面対決に/沖縄 2015年10月13日

●翁長知事「承認取り消しが相当」 決断の背景に基地の過重負担/沖縄 10月13日

●沖縄知事が辺野古承認取り消し 政府対抗措置へ/読売 10月13日

●沖縄知事、承認取り消し 辺野古工事、政府が続行の構え/中日 10月13日

●<解説> 対米合意に政権固執/中日 10月13日

●米議会「東京と沖縄、激しい政治闘争に」 報告書で懸念/朝日 10月9日

●沖縄県知事 辺野古沖埋め立て承認取り消し/NHK 10月13日

●辺野古承認取り消し、不服請求へ…法廷闘争確実/読売新聞 10月14日

●国と沖縄県が基地めぐり法廷闘争 代理署名拒否から20年/沖縄 2015年9月28日

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●沖縄知事、辺野古承認取り消し 国は効力停止措置へ、全面対決に

沖縄 2015年10月13日

沖縄県の翁長雄志知事は13日午前、米軍普天間飛行場(宜野湾市)の移設先、名護市辺野古沿岸部の埋め立て承認を正式に取り消した。政府は今秋の本体工事着手を目指し、法的措置を速やかに取って効力を停止する方針だ。辺野古移設を推進する政府と反対姿勢を貫く県の対立は、法廷闘争を見据えた「全面対決」の局面に入る。

翁長氏は県庁で記者会見し、仲井真弘多前知事による埋め立て承認に関し「瑕疵があると認められた。取り消しが相当と判断した」と述べた。県の担当職員は、翁長氏が決裁した通知書を沖縄防衛局に提出した。(共同通信)

●翁長知事「承認取り消しが相当」 決断の背景に基地の過重負担

沖縄 2015年10月13日

新基地建設を阻止するという公約実現に取り組む決意をあらためて示した。

就任から10カ月3日目。閣僚との対話や1カ月間の集中協議でも溝が埋まらなかったと強調した。その上で「沖縄の考え方、思い、今日までのいろんなことに理解をいただけることはなかった。裁判を意識し、法律的にも、政治的な意味でも県民、国民に理解いただけるよう、(新たに)出発していこうという気持ちである」と話した。

法的な瑕疵(かし)を認めたほか、2010年の知事選で仲井真弘多前知事が普天間の「県外移設」を公約に掲げながら、13年12月に埋め立てを承認したことについて「容認できなかった」と説明した。

さらに決断の背景として、戦後27年間の米施政権下に置かれた歴史、現在も在日米軍専用施設面積の74%が集中するという過重負担の理不尽さを挙げ、「日本全体で安全保障を考える気概がないと他の国からも理解されず、尊敬されない。日本の民主主義を問いたい」と力を込めた。

●沖縄知事が辺野古承認取り消し 政府対抗措置へ

読売 2015年10月13日

沖縄県の米軍普天間飛行場(宜野湾市)の移設計画を巡り、翁長おなが雄志たけし知事は13日午前、県庁で記者会見し、移設先である名護市辺野古沿岸部の埋め立て承認を取り消したと発表した。移設工事の法的根拠が揺らいだことを受け、政府は直ちに、行政不服審査法に基づく不服審査請求で取り消し無効を主張し、対抗措置をとる方針だ。辺野古移設を巡る国と県との対立は決定的となり、法廷闘争に発展する可能性が高まっている。 沖縄県の米軍普天間飛行場(宜野湾市)の移設計画を巡り、翁長おなが雄志たけし知事は13日午前、県庁で記者会見し、移設先である名護市辺野古沿岸部の埋め立て承認を取り消したと発表した。移設工事の法的根拠が揺らいだことを受け、政府は直ちに、行政不服審査法に基づく不服審査請求で取り消し無効を主張し、対抗措置をとる方針だ。辺野古移設を巡る国と県との対立は決定的となり、法廷闘争に発展する可能性が高まっている。

県は同日午前、事業主体の沖縄防衛局に、承認取り消しを通知する文書を届けた。翁長氏は、「第三者委員会の報告を受けて検討した結果、承認には法律的な瑕疵かしがあると判断した」と説明。「政府との集中協議でも、沖縄の考え方は理解いただけなかった。今後も、辺野古に新基地は造らせないという公約の実現に向け、全力で取り組む」と強調した。

県が沖縄防衛局に出した通知書では、「辺野古に建設する理由について実質的な根拠が乏しく、必要性を認めることができない」と指摘。承認手続きについて〈1〉県内移設を「地理的に優位」とする根拠が具体的に示されていない〈2〉対象地は貴重な自然を有し、埋め立てると自然への回復がほぼ不可能――などとし、取り消しが相当と結論付けた。

●沖縄知事、承認取り消し 辺野古工事、政府が続行の構え

中日 2015年10月13日

沖縄県の翁長雄志(おながたけし)知事は十三日午前、県庁で記者会見し、米軍普天間飛行場(宜野湾市)移設に伴う新基地建設予定地になっている名護市辺野古(へのこ)沖の埋め立て承認を正式に取り消したと発表した。防衛省沖縄防衛局が今秋の本体工事開始に向けて進めているボーリング調査は法律上の根拠を失った。政府は近く行政不服審査法に基づく対抗措置を取り、作業を続行する構え。新基地建設をめぐる安倍政権と県の対立は全面対決の局面に入り、法廷闘争に発展する公算が大きくなった。 沖縄県の翁長雄志(おながたけし)知事は十三日午前、県庁で記者会見し、米軍普天間飛行場(宜野湾市)移設に伴う新基地建設予定地になっている名護市辺野古(へのこ)沖の埋め立て承認を正式に取り消したと発表した。防衛省沖縄防衛局が今秋の本体工事開始に向けて進めているボーリング調査は法律上の根拠を失った。政府は近く行政不服審査法に基づく対抗措置を取り、作業を続行する構え。新基地建設をめぐる安倍政権と県の対立は全面対決の局面に入り、法廷闘争に発展する公算が大きくなった。

翁長氏の決裁した承認取り消しの通知書を、県の担当職員が沖縄防衛局に提出した。通知書は、政府が普天間飛行場の県内移設を「地理的に優位」としていることについて「時間、距離その他の根拠が何ら示されていない」と指摘。県外に移設させても抑止力は大きく低下しないと反論し「埋め立ての必要性を認めることができない」と明記した。環境保全措置が適切、十分に講じられていないことも理由に挙げた。

翁長氏は記者会見で、仲井真弘多(なかいまひろかず)前知事による埋め立て承認に関し、県が設置した有識者委員会の検証結果を踏まえて検討した経緯を説明し「瑕疵(かし)があると認められた。取り消しが相当だと判断した」と述べた。その上で「今後も辺野古に新基地を造らせないという公約の実現に向け、全力で取り組む」と強調した。

一方、菅義偉(すがよしひで)官房長官は十三日午前の記者会見で「法的に瑕疵はない」と反論した。

沖縄防衛局は、埋め立て承認の根拠法を所管する石井啓一国土交通相に不服審査を請求すると同時に、翁長氏による取り消し処分効力の一時停止を申し立てる方針。中谷元・防衛相は記者会見で「本日でないが、速やかに行う」と述べた。不服審査請求の結論が出るまで一定の期間を要する見通し。取り消し処分効力の一時停止が認められれば、不服審査請求の審査期間中でも工事を再開できる。

どのような裁決が示されても、主張を受け入れられなかった側が裁判に訴えるとみられる。

翁長氏は昨年十一月の知事選に辺野古移設阻止を訴えて立候補し、仲井真氏を破って初当選した。政府に計画の撤回を訴えたが、今年八~九月の集中協議で決裂。七月に出た有識者委員会の検証結果を受け、九月十四日に取り消しの手続き開始を表明した。

●<解説> 対米合意に政権固執 (政治部・生島章弘)

中日 2015年10月13日

沖縄県の翁長雄志知事が米軍の新基地建設に関する名護市辺野古沖の埋め立て承認を取り消した。一層の基地負担に反対する県民の民意を置き去りにして、米国との合意を果たすことにこだわる安倍政権の姿勢が県との全面対決という異例の事態を招いた。

沖縄では、昨年一月の名護市長選で米軍普天間飛行場の辺野古移設反対を掲げた稲嶺進氏が当選。同十一月の知事選でも移設阻止を訴えた翁長氏が勝ち、翌月の衆院選では県内全四小選挙区で自民党が敗北した。

翁長氏は沖縄の民意を背景に、政府に計画撤回を働き掛けた。七十年前の沖縄戦で県民の四人に一人が犠牲となり、長く米国の施政下に置かれた戦後は、土地の強制接収で米軍基地が形成されたことなどを繰り返し説明。新基地建設の不条理さを訴えた。

しかし、政府は沖縄の基地負担軽減は「辺野古移設が唯一の解決策」という立場に固執。実現性に疑問符が付く普天間の二〇一九年二月までの運用停止や県内の米軍基地返還計画の策定を成果と強調。苦難の歴史や沖縄の現状が理解されていないという県民の「魂の飢餓感」(翁長氏)を理解しようという姿勢は乏しかった。翁長氏は十三日の記者会見で「内閣の姿勢として、沖縄県民に寄り添って解決しようという思いが薄い」と批判した。

政府は法的に承認取り消しの効力を失わせて移設作業を進め、新基地建設の既成事実化を図る構え。しかし、県民の猛反発は避けられない。それでも強行すれば、首相が最重要視する日米関係にも暗い影を落としかねない。

●米議会「東京と沖縄、激しい政治闘争に」 報告書で懸念

朝日 ワシントン=佐藤武嗣2015年10月9日

米議会調査局は7日までに日米関係の報告書をまとめた。米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設問題に関し、「東京と沖縄の論争は新たな段階に入ったように思われる。激しい政治闘争につながる可能性がある」と先行きに懸念を示した。

特集:沖縄はいま

報告書では、沖縄県の翁長雄志(おながたけし)知事が辺野古沿岸部の埋め立ての承認取り消しを強く主張し、日本政府との対立が深まっていると指摘。「基地移設反対派が辺野古の埋め立て開始を阻もうと、周辺で抗議活動をエスカレートさせるなど、過激な手段をとるかもしれない」との見通しを示した。

●沖縄県知事 辺野古沖埋め立て承認取り消し

NHK 10月13日

沖縄県知事 辺野古沖埋め立て承認取り消し

アメリカ軍普天間基地の移設計画を巡って、沖縄県の翁長知事は、名護市辺野古沖の埋め立て承認について「法律上の瑕疵(かし)がある」などとして取り消しました。

沖縄防衛局は移設に向けた工事を続けるため、承認取り消しの執行停止と無効を求める申し立てを直ちに行う方針です。

アメリカ軍普天間基地の移設計画を巡り、沖縄県の翁長知事は先月、名護市辺野古への移設を阻止するため、仲井真前知事が行った移設先の埋め立て承認を取り消す方針を表明し、工事を行う沖縄防衛局に対し反論を聴く機会を設けるなどの手続きを進めてきました。

そして、一連の手続きが終わったことを受けて、翁長知事は13日午前8時半、「埋め立て承認には法律上の瑕疵(かし)がある」などとして承認を取り消すための文書を決裁し、沖縄防衛局に通知しました。

翁長知事は記者会見し、今回の決断の理由や今後の対応について説明することにしています。

これに対し、政府は移設計画を進める方針で、沖縄防衛局は工事を続けるため、直ちに行政不服審査法に基づき、承認取り消しの執行停止と無効を求める申し立てを国土交通大臣に行うことにしています。

国土交通省は、沖縄県の主張を確認するなどしたうえで申し立てを認めるかどうか判断することにしており、最終的には政府と沖縄県による法廷での争いに発展することも予想されます。

国交省が判断求められる可能性

沖縄県の翁長知事が名護市辺野古沖の埋め立て承認を取り消したことで、今後、国土交通省が判断を求められる可能性があります。

これは、埋め立て承認が、国の強い関与を認める「法定受託事務」とされているからで、知事の承認の根拠となる公有水面埋立法は国土交通省が所管しています。

防衛省が今後、承認取り消しの無効を求めて国土交通省に行政不服審査請求を行った場合、国土交通省は沖縄県の弁明書や防衛省の反論書などを基に審理を進め、防衛省の請求を認めるか棄却するか判断することになります。

また、防衛省が行政不服審査請求とともに、知事の承認取り消しの執行停止を申し立てた場合、国土交通省は緊急性があると判断すれば、知事の意見を聞いたうえで、審査の間、取り消しの効力を一時停止することができます。このほか、地方自治法には国土交通大臣が著しく公益を損なうことが明らかだと判断した場合、知事に対し改善勧告や改善指示を行う手続きが定められています。

知事が従わない場合、国が裁判を起こし、最終的に国土交通大臣が知事の代わりに埋め立てを承認する「代執行」の手続きも定められています。

裁判なら「代理署名拒否」以来の事態に

今後、仮に国と沖縄県が法廷で争うことになれば、20年前、当時の大田知事が軍用地の強制使用を巡る代理署名を拒否し、基地問題を巡って双方が正面から対立して以来の異例の事態となります。

沖縄のアメリカ軍基地を巡っては、沖縄県知事が土地の提供を拒んだ地主に代わり必要な書類に署名して強制使用を継続する代理署名の仕組みがあり、20年前の平成7年、当時の大田知事は署名を拒否し、国が裁判を起こしました。

大田知事が署名を拒否し続けた背景には、この年、少女暴行事件などアメリカ軍が関係する事件や事故が相次ぐなどして基地に反対する住民の声が高まったことがあります。裁判は平成8年、最高裁判所が「公益が損なわれる」などとして、知事に代理署名を命じた高等裁判所の判決を支持し、沖縄県側の上告を退けました。

一方で、15人の裁判官のうち6人が、判決理由を補足する形で、沖縄に基地が集中し住民が重い負担を強いられているという意見を述べるなど、沖縄県側の主張に一定の理解を示しました。

今後、仮に国と県が法廷で争うことになれば、20年前、大田知事が代理署名を拒否し、基地問題を巡って双方が正面から対立して以来の異例の事態となります。

●辺野古承認取り消し、不服請求へ…法廷闘争確実

読売新聞 10月14日(水) ヤフー配信

防衛省は、沖縄県の米軍普天間飛行場(宜野湾市)の移設計画を巡り、翁長雄志(おながたけし)知事が名護市辺野古沿岸部の埋め立て承認を取り消したのは無効として、14日にも行政不服審査法に基づく不服審査請求を行う方針を決めた。

国と県の対立が法廷闘争に発展することは確実な情勢となった。

沖縄県は13日午前、事業主体の沖縄防衛局に承認取り消しの通知書を提出した。翁長氏は県庁で記者会見し、「承認には法律的な瑕疵(かし)がある。法律的にも政治的にもしっかり沖縄側の主張をしていく」と述べた。これを受け、安倍首相は同日午後、首相官邸で法務省や防衛省の担当者から説明を受け、万全の対応をとるよう指示した。

防衛省は、埋め立て関連の法令を所管する国土交通相に対し、不服審査請求を行う。審査結果が出るまでには少なくとも数か月かかる。政府は速やかに移設作業を再開するため、暫定的に取り消しの効力を止める執行停止も申し立てる。執行停止の結論は2~3週間で出る見通しだ。

●国と沖縄県が基地めぐり法廷闘争 代理署名拒否から20年

沖縄 2015年9月28日

地主が米軍への貸与を拒否している軍用地の強制使用手続きをめぐり、大田昌秀知事(当時)が国に求められた代理署名の拒否を表明してから、28日で20年を迎えた。沖縄が戦後から背負い続けている過重な基地負担などを理由とする大田氏の異議申し立ては、村山富市首相(当時)が沖縄県を訴える異例の裁判に発展した。

米兵による暴行事件で県民の怒りが頂点に達する中、大田氏は基地の固定化・強化に対する危機感を訴え、村山氏は日米安全保障条約と沖縄の怒りの板挟みになり、提訴から約1カ月後に退陣。1996年8月28日に上告が棄却され、県側の敗訴が確定した。

一方、知事の署名拒否は国に衝撃を与え、首相の権限で土地の使用を可能とする駐留軍用地特措法の改定につながった。

翁長雄志知事が名護市辺野古の新基地建設に伴う埋め立て承認を取り消した場合は、再び当時と同様に、国と県による法廷闘争に発展する見通しだ。

大田氏と村山氏は、今の沖縄をどう見つめているのか。当時は戦後50年、今年は戦後70年。日米安保の犠牲になっている沖縄の構図は変わっていない。

沖縄タイムスの取材に応じた村山氏は、翁長知事とオール沖縄の動きを支持しつつ「結集する県民の意思は誰も無視できない。その心情を国民全体で共有すべきだ」と強調。大田氏は「沖縄に基地はいらない。国の考え方に口出しできないのは、明治政府と同じだ」と安倍政権を批判する。

| Trackback ( )

|

最近、故意に緊張を高める日本や近隣の国のやり方、これが悪循環になるのは当然、そんなことを思わせることが重なった。

日本、中国、ロシアのこと。

それと、ユネスコに抗議するというに日本政府の「未熟度」。専制君主がこういう態度をするというのは、過去にもいろいろと聞いた気がする。

10日の朝日、★《今年のノーベル文学賞受賞作家、記者会見し、ロシアのプーチン大統領について「この3年ほどで(悪い方向に)変化している。本性をあらわした」と述べ、メディアや言論への圧力を強めるプーチン政権を批判した》

11日のNHK、★《上海でも日本人女性拘束 スパイ容疑4人に》《中国政府は去年11月にスパイ行為を具体的に定義した「反スパイ法」を施行し、日本人以外にもアメリカ人の女性を拘束するなど、中国での外国人の活動に監視を強めている》

10日の産経、★《ユネスコがシベリア抑留資料を世界記憶遺産に登録した・・昭和20年10月にロシアのハバロフスクの収容所に送られ、その後約4年間をすごした。「次々と仲間が死に、いつ自分の番かと不安で仕方なかった。引き揚げ船が舞鶴に着くまでは安心できなかった」 原田さんは戦後約50年にわたり抑留体験について口をつぐんでいた。「捕虜となって生き延びたことは恥ずかしいこと」》

10日の産経、★《中国が申請していた「南京大虐殺文書」が記憶遺産への登録が決まったことに対し、日本政府筋は「断固たる措置を取る」と述べ、ユネスコの分担金拠出などの一時凍結を検討する構えを見せている。ユネスコ予算の日本の分担率は米国の22%に次ぐ10・83%で、金額は約37億1800万円。米国が支払いを停止しているため、事実上のトップだ。外務省首脳は「日本の分担金はトップクラス。(ユネスコ側が)日本からの申し入れに真剣に耳を傾けることに期待したい」として、中国の申請案件の登録が認められた場合は拠出金の凍結もあり得るとのシグナルを送り、慎重な審査を求めていた。》

時代が危険な方向に進んでいるのは確実。

ということで、2015年の10月の状況をブログに記録した。

●「ロシアは闇の時代を迎えた」ノーベル文学賞作家、独で会見/産経/共同 2015.10.10

●「プーチン氏悪い方に変化」 ノーベル文学賞作家が批判/朝日 10月11日

●中国・上海で日本人女性拘束されていること判明 スパイ容疑か/FNN 10/11

●上海でも日本人女性拘束 スパイ容疑4人に/NHK 10月11日

●世界記憶遺産:日本政府、抗議へ 「南京大虐殺」登録/毎日 10月10日

●【世界記憶遺産】ユネスコ拠出金見直しへ 「断固たる措置取る」日本政府/産経 10.10

●シベリア抑留資料を記憶遺産に ユネスコ、東寺文書も /日経 10/10

●【記憶遺産】「これで戦友たちも浮かばれる」 シベリア抑留経験の原田さん/産経 10.10

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●「ロシアは闇の時代を迎えた」ノーベル文学賞作家、独で会見

産経/共同 2015.10.10

2015年のノーベル文学賞受賞が決まったベラルーシの作家スベトラーナ・アレクシエービッチさん(67)が10日、ドイツの首都ベルリンで記者会見し、プーチン政権下の「ロシアは闇の時代を迎えている」と述べ、同政権を独裁的と批判した。

アレクシエービッチさんは「人々はロシアが敵に囲まれていると信じ込んでいる」と指摘。ウクライナ危機をめぐり欧米に経済制裁を科され苦しんでいても、人々はプーチン政権を支持しているとの見方を示した。

ベラルーシで11日に行われる大統領選については「ルカシェンコ(現大統領)が勝利するのは間違いない。番狂わせはない」と予測。1991年のソ連崩壊で「自由が来ると思ったが、ロシアやベラルーシでは自由がない状況が続くだろう」と話した。

アレクシエービッチさんは、チェルノブイリ原発事故で被害に遭った人々の証言を集めたノンフィクション作品などで知られる。(共同)

●「プーチン氏悪い方に変化」 ノーベル文学賞作家が批判

朝日 2015年10月11日

今年のノーベル文学賞受賞が決まったベラルーシの作家、スベトラーナ・アレクシエービッチ氏(67)が10日、訪問先のベルリンで記者会見し、ロシアのプーチン大統領について「この3年ほどで(悪い方向に)変化している。本性をあらわした」と述べ、メディアや言論への圧力を強めるプーチン政権を批判した。

ノーベル賞作家がロシア批判 ウクライナ介入「侵略だ」

ソ連末期以降、国家の圧力の中で民衆の声を記録する取材を続けてきたアレクシエービッチ氏は、プーチン政権を支えるロシアのエリート層にも「非常に失望している」と語った。

同氏は10年以上の国外生活を経て、近年ベラルーシに帰国。その理由について、ロシアのプーチン政権や、ベラルーシで独裁体制を敷くルカシェンコ政権が「想像以上に長期化したため」と説明。「民主主義はスイスのチョコレートのように簡単には輸入できないと思い知った」と語り、民主化のために母国で活動していく決意を示した。(ベルリン=玉川透)

|

●中国・上海で日本人女性拘束されていること判明 スパイ容疑か

FNN 10/11

日本人の女性が、2015年6月ごろから、中国・上海で拘束されていることがわかった。

関係者によると、この日本人女性は2015年6月ごろ、上海市内でスパイなどを摘発する、国家安全省に拘束された。

女性のどのような行為が問題視されたかは、これまでのところわかっていないが、スパイ容疑を持たれているとみられている。

中国では2015年5月に、愛知県の50歳の男性と、神奈川県の54歳の男性が浙江省の軍事施設周辺と、北朝鮮国境の遼寧省で、それぞれスパイ容疑で逮捕されているほか、北京でも北海道の男性が拘束されている。

●上海でも日本人女性拘束 スパイ容疑4人に

NHK 10月11日

中国の上海で、日本人の女性1人がスパイ行為にかかわった疑いがあるとして、ことし6月から中国当局に拘束されていることが関係者の話で分かり、中国でこれまでに同じ容疑で逮捕されたり拘束されたりした日本人の数は合わせて4人となりました。

関係者によりますと、ことし6月中国の上海で、日本人の女性1人がスパイ行為に関わった疑いがあるとして中国当局に拘束されたということです。具体的に女性がどのような行為に関わって拘束されたのかは明らかになっていませんが、拘束は現在も続いているということです。

中国ではことし5月にも、東部の浙江省にある軍事施設周辺と、東北部の遼寧省の北朝鮮との国境地帯で、それぞれ日本人1人がスパイ行為に関わった疑いがあるとして拘束されていて、中国外務省も先月末、日本人2人を逮捕していることを明らかにしています。またこれとは別に、首都・北京でも日本人1人がスパイ行為に関わった疑いがあるとして拘束されたことが関係者の話で分かっていて、中国でスパイ行為の疑いで逮捕されたり拘束されたりした日本人は合わせて4人となっています。

中国政府は去年11月にスパイ行為を具体的に定義した「反スパイ法」を施行し、日本人以外にもアメリカ人の女性を拘束するなど、中国での外国人の活動に監視を強めているものとみられます。

これまでに拘束された3人は

中国でことし5月に拘束された日本人2人は、愛知県と神奈川県に住むいずれも50代の男性で、これまでもたびたび中国に渡航していました。

知人や政府関係者などによりますと、このうち愛知県在住の男性は、人材派遣会社などに勤めたあと、名古屋市で中国人の人材派遣や中国人などを相手にした不動産の仲介を行う会社を経営していたということです。男性は頻繁に中国に渡航していたということで、ことし5月、浙江省の沿岸部にある軍事施設の周辺で、スパイ行為に関わった疑いがあるとして中国当局に拘束されました。

もう1人の神奈川県在住の男性は日本で生まれ、昭和34年から始まった北朝鮮への「帰還事業」で、在日朝鮮人の父親や日本人の母親らとともに北朝鮮に渡ったということです。その後、家族と一緒に北朝鮮を逃れ、平成13年に日本に入国して日本国籍を取得し、現在はパチンコ関連の事業を行っているということです。男性は、定期的に中国を訪れていたということで、ことし5月、遼寧省の北朝鮮との国境地帯で、スパイ行為に関わった疑いがあるとして中国当局に拘束されました。

また、このほかにも、ことし6月、北京で、北海道に住む60代の男性が同じ容疑で中国当局に拘束されたとする情報があるということです。この男性は中国にパイプを持ち、現地に進出しようとする企業の支援も行っていたということです。ことし6月、「これから北京に行く。1週間で戻る」と話していたということですが、その後、連絡がつかなくなり、外務省から家族に「男性と連絡を取る際は外務省を通してほしい」と打診があったということです。

|

●世界記憶遺産:日本政府、抗議へ 「南京大虐殺」登録

毎日新聞 2015年10月10日

日本政府は、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界記憶遺産に「南京大虐殺」が登録されたことを受け、登録申請した中国政府に抗議するとともに、制度に不備があるとしてユネスコに改善を求める方針だ。

外務省の川村泰久外務報道官は登録決定直後に、中国とユネスコを批判する談話を発表。談話では「南京事件は日中間で見解の相違があることが明らかだ。中国の一方的な主張に基づき申請され、完全性や真正性に問題がある。登録されたことは中立・公平であるべき国際機関として問題であり極めて遺憾だ」とした。

記憶遺産制度についても「文書遺産の保護やアクセスの確保を目的とするユネスコの事業であり、政治利用されることがないよう制度改革を求めていく」と強調した。

外務省はこれまで、中国に登録申請を撤回するよう申し入れていたほか、ユネスコにも制度改善を求めていた。外務省幹部は10日、「中国とユネスコに対して早急に抗議をする」と述べる一方で、「この件で日中関係が悪化するのは本意ではなく、感情的に反応すべきではない」と指摘した。

日中韓首脳会談が10月末にも予定されるなど、中国との関係改善が進む兆しが見え始めていただけに、政府関係者は「関係改善の機運に水を差すことになるのでは」と懸念を示している。【小田中大、高本耕太】

●【世界記憶遺産】ユネスコ拠出金見直しへ 「断固たる措置取る」日本政府

産経 2015.10.10

中国が申請していた「南京大虐殺文書」が記憶遺産への登録が決まったことに対し、日本政府筋は「断固たる措置を取る」と述べ、ユネスコの分担金拠出などの一時凍結を検討する構えを見せている。

平成26(2014)年度のユネスコ予算の日本の分担率は米国の22%に次ぐ10・83%で、金額は約37億1800万円。米国が支払いを停止しているため、事実上のトップだ。さらに分担金以外でも、さまざまな事業に対する任意拠出金があり、同年度のユネスコ関係予算は計約54億3270万円に上る。

外務省首脳は「日本の分担金はトップクラス。(ユネスコ側が)日本からの申し入れに真剣に耳を傾けることに期待したい」として、中国の申請案件の登録が認められた場合は拠出金の凍結もあり得るとのシグナルを送り、慎重な審査を求めていた。

一方、中国の分担率は6位の5・14%で日本のほぼ半分。任意拠出金も日本より少ない。しかし、中国の動きに詳しい関係者によると、中国は、記憶遺産の周知を図る名目で関係者を中国に招待するなどしているという。記憶遺産事業だけでなく、アフリカでの女子教育などにも中国は積極的に支援を行っており、「さまざまな形でボコバ事務局長の思いに応えている」との指摘もある。

●シベリア抑留資料を記憶遺産に ユネスコ、東寺文書も

日経 2015/10/10

国連教育科学文化機関(ユネスコ)は日本時間の10日未明、第2次大戦後のシベリア抑留の資料と国宝「東寺百合文書」(いずれも京都府所在)の重要性を認め、世界記憶遺産に登録したと発表した。アラブ首長国連邦のアブダビで4~6日に開かれた国際諮問委員会の勧告を踏まえ、ユネスコ事務局長が決定した。

京都府舞鶴市と政府が2014年3月にそれぞれ登録を申請していた。日本の記憶遺産は、登録済みの「山本作兵衛炭坑記録画・記録文書」(福岡県)と「慶長遣欧使節関係資料」(宮城県ほか)、藤原道長の自筆日記「御堂関白記」(京都府)と合わせ5件になった。

シベリア抑留資料は、日本人捕虜の日記やはがきなど舞鶴引揚記念館(京都府舞鶴市)所蔵の570点で、正式な表題は「舞鶴への生還 1945~1956シベリア抑留等日本人の本国への引き揚げの記録」。舞鶴市は申請に当たり、姉妹都市、ナホトカ市の協力を得てロシア側でも資料を調査した。

●【記憶遺産】「これで戦友たちも浮かばれる」 シベリア抑留経験の原田さん

産経 2015.10.10

「これで死んでいった戦友たちも浮かばれる」

舞鶴引揚記念館(京都府舞鶴市)でボランティアガイドを務めるシベリア抑留経験者の原田二郎さん(90)=同府綾部市=は、国連教育科学文化機関(ユネスコ)がシベリア抑留資料を世界記憶遺産に登録したことを、ほっとした様子で受け止めた。

原田さんは陸軍の衛生兵として従軍。昭和20年10月にロシアのハバロフスクの収容所に送られ、その後約4年間をすごした。

「次々と仲間が死に、いつ自分の番かと不安で仕方なかった。引き揚げ船が舞鶴に着くまでは安心できなかった」

原田さんは戦後約50年にわたり抑留体験について口をつぐんでいた。「捕虜となって生き延びたことは恥ずかしいこと」という思いがあったからだ。だが、地元の人たちに請われて徐々に体験を語りはじめ、今は記念館を訪れる小中学生らに、当時の体験を語るようになった。

心境の変化があったのは、仲間への思いからだ。抑留生活では多くの仲間が死んでいったが、自分が生き残ることができたのはシベリア抑留の経験を語り継いでいく役割を託された、と思うようになったのだという。

「今の子供たちは平和をあたりまえのことと思っているが、もっと真剣に考えてほしい」と語る原田さん。「記憶遺産に登録されて、シベリア抑留や引き揚げのことを世界中の人たちに知ってもらうことは、言葉にできないぐらいうれしい」と話していた。これからも、体力が続く限り抑留体験を語り継ぐ覚悟だ。 |

| Trackback ( )

|

先日8日に厚労省が児童虐待の調査結果を公表した。

その報道機関への公表したデータのページを見て、リンクしておく。

報道の記事の見出しの通り、「最多の8.8万件 14年度20%増、親権停止17件」

中日の夕刊に載せられていたコメントは次で、簡潔にまとまっている。

◆《地域に課題別の支援策を 経済的な困窮のほか、社会的に孤立した家庭、離婚や再婚による複雑な家庭、未熟な親の増加など、虐待が発生しやすい環境は広がってきている。格差の拡大や都市化による家庭の孤立は進んでおり、今後も児童虐待の件数は増加するだろう。厚生労働省は妊娠中から課題を抱えた人を支援して虐待予防を図ろうとしている。それを縦軸として、さらに横軸に、貧困家庭や母子家庭、再婚家庭といったそれぞれの課題に応じた支援策を地域の中につくり上げることが必要だ。》

そんなことをブログに記録しておいた。

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●厚労省 報道関係者各位 平成27年10月8日 【照会先】雇用均等・児童家庭局総務課子ども虐待による死亡事例等の検証結果(第11次報告の概要)及び児童相談所での児童虐待相談対応件数等

1 子ども虐待による死亡事例等の検証結果(別添1)

児童虐待防止法に基づき、虐待による死亡事例等の検証を「社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」で実施。この度第11次報告を公表。

(図をクリックすると拡大

2 平成26年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数(別添2) 2 平成26年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数(別添2)

平成26年度中に、全国207か所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は88,931件(速報値)で、これまでで最多の件数となっている。

(主な増加理由)

○平成25年8月に「子ども虐待対応の手引き」が改正され、心理的虐待の例示に、きょうだいに対する虐待行為を追加。

○児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力がある事案について、警察からの通告が増加。

(参考)平成25年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数 73,802件

都道府県別

3 平成26年度に児童相談所長により申立てされた親権停止の事例等(別添3)

<添付資料>

PDF 子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第11次報告)の概要(別添1)(PDF:249KB)

PDF 児童相談所での児童虐待相談対応件数(別添2)(PDF:215KB)

PDF 親権に係る制度見直しの施行状況について(平成24年度)(別添3)(PDF:144KB)

●児童虐待防止対策 厚生労働省

現在、親などによる子どもの虐待が深刻な社会問題になっています。「すべての児童は、心身ともに、健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される」と児童憲章に謳われているようにすべての子どもが虐待を受けずに、健やかに成長できる社会を目指します。

・・

|

●14年度の児童虐待8.9万件 24年連続で最多更新

朝日 2015年10月8日

全国の児童相談所(児相)が2014年度に対応した児童虐待は8万8931件で、前年度から1万5129件(20・5%)増えた。統計を取り始めた1990年度から24年連続で過去最多を更新。厚生労働省が8日に速報値を公表した。検証を経て13年度中に虐待で死亡したと確認された事例も同時に公表され、対象の子どもは69人に上った。

厚労省が集計したのは、住民や警察などから通報や相談を受けた児相が、18歳未満の子どもに対する虐待と判断して対応した件数。12、13年度は前年度より1割程度の増加だったが、昨年度は2割と急増した。

背景には、対応する対象が広がったこともある。厚労省は13年夏、虐待された子どもだけでなく、目撃したきょうだいも心理的虐待を受けたとして対応するよう自治体に通知。子どもの前で親が配偶者に暴行する「面前DV」を心理的虐待として、警察から通告される事例も増えている。

●児童虐待最多の8.8万件 14年度20%増、親権停止17件

日経 2015/10/8

全国の児童相談所(児相)が2014年度に対応した児童虐待の件数は前年度比20.5%増の8万8931件(速報値)に上り、過去最多を更新したことが8日、厚生労働省の集計で分かった。1990年度の集計開始以来24年連続の増加で、8万件を初めて突破した。

厚労省は件数増加の要因として▽13年に被害児童のきょうだいについても虐待の対応をするよう各自治体に通知した▽子供の前で配偶者に暴力を加えたり大声で怒鳴ったりする「面前DV(ドメスティックバイオレンス)」による心理的虐待の通告が警察から増えた――を挙げている。

全国207の児相が通報や相談を受けて対応した件数をまとめた。都道府県別では、大阪が1万3738件で最多。神奈川、東京、埼玉、千葉と続き、上位5都府県で全体の半数超を占めた。

虐待から子供を守るために親権を最長2年停止できる親権停止制度に基づき、児相所長が家庭裁判所に親権停止を申し立てた事案は15自治体で23件あった。うち17件で親権停止が認められた。

親権停止となった具体的な事例では▽先天性の障害がある子供の養育を両親が放棄した▽子供の治療のための輸血を両親が信仰上の理由から拒んだ――などがあった。

また、厚労省は同日、13年度の児童虐待事例の検証結果も公表した。虐待を受けて死亡したのは36人で前年度から15人減った。亡くなった子供の年齢は3歳未満が24人(66.7%)を占め、0歳児が最多の16人(44.4%)だった。

死亡した36人のうち、実母が加害者だったのは16人、実父が8人、実母と実父両方だったのが5人。虐待種別でみると「身体的虐待」が21人、「ネグレクト(育児放棄)」が9人で、残り6人は不明だった。動機としては「泣きやまないことにいらだった」「しつけのつもり」などが確認された。

死亡には至らなかった重症事例も18人おり、子供の年齢は死亡事例と同様に0歳児が最多の61.1%を占めた。

●児童虐待、8万8900件 14年度、最多更新

中日 2015年10月8日

全国の児童相談所が二〇一四年度に対応した児童虐待の件数は、前年度比20・5%増の八万八千九百三十一件(速報値)で過去最多を更新したことが八日、厚生労働省のまとめで分かった。一九九〇年度に集計を始めてから二十四年連続の増加で、初めて八万件を突破。前年度は約七万三千件で、年間の増加件数はこれまでで最も多かった。

厚労省は一三年八月の通知で、虐待通告があった子どものきょうだいも心理的虐待を受けた恐れがあるとして対応するようにしたことや、子どもの前で配偶者や親族らに暴力をふるう「面前DV」に関する警察からの通告増加が要因と分析。識者からは経済格差や複雑な家族関係、都市化による家庭の孤立など虐待を生む環境が広がっていることが増加の背景にあるとの指摘も出ている。

全国二百七カ所の児相が相談や通告を受けて対応した事例を集計した。都道府県別(政令市なども含む)では、大阪が一万三千七百三十八件で最多。次いで神奈川が一万百九十件、東京七千八百十四件、埼玉六千八百九十三件となった。

最も少なかったのは鳥取で八十二件。島根が百七十八件、佐賀が百九十件と続いた。

前年度からの増加率が高かったのは、島根(一・八四倍)、熊本(一・五六倍、九百三十一件)、徳島(一・五一倍、七百十件)など。

虐待から子どもを守るため親権を最長二年停止できる「親権停止制度」に基づいて、児童相談所長が家庭裁判所に親権停止を申し立てたケースは十五自治体で二十三件。うち十七件で親権停止が認められた。却下が一件、取り下げが三件など。制度が創設された一二年四月以降の三年間の申立件数は計七十三件となった。

一四年度に認められたケースでは、出生時から障害があった子どもの養育を両親が放棄して自宅外に置き去りにし、児相による再三の指導にも応じなかった事案や、信仰上の理由で両親が子どもの輸血治療を拒んだ事案、父親から身体的虐待を受けた事案などがあった。

一方、一三年度に虐待を受けて死亡した子ども(無理心中以外)は、前年度より十五人少ない三十六人だった。〇歳から二歳までが二十四人と三分の二を占め、うちゼロ歳児は十六人に上った。身体的虐待が約六割、ネグレクト(育児放棄)が二割を超えた。

◆地域に課題別の支援策を

<元児童相談所長でNPO法人「児童虐待防止協会」の津崎哲郎理事長の話> 経済的な困窮のほか、社会的に孤立した家庭、離婚や再婚による複雑な家庭、未熟な親の増加など、虐待が発生しやすい環境は広がってきている。格差の拡大や都市化による家庭の孤立は進んでおり、今後も児童虐待の件数は増加するだろう。厚生労働省は妊娠中から課題を抱えた人を支援して虐待予防を図ろうとしている。それを縦軸として、さらに横軸に、貧困家庭や母子家庭、再婚家庭といったそれぞれの課題に応じた支援策を地域の中につくり上げることが必要だ。

| Trackback ( )

|

マイナンバー関係で詐欺被害が実際に発生した、と報道されている。そこで、報道をいくつか見た。

その中で、セキュリティ関係で驚いた指摘。

政府の言い分の一つは、「マイナポータル」で自分の情報の利用、アクセス情報などを確認できるから心配はない、という旨であることは知られるところ。

この「マイナポータル」に関して、他人が悪意を持って、★《4桁のパスワードを聞き出せば、「マイナポータル」にアクセスして、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのかが確認できてしまう》★《便利さをうたうが、一旦成りすまされてしまうと、その裏返しとしての危険性も高くなる》という(後掲、THE PAGEから)。

「マイナポータル」で事後確認しても何の意味がある? と思っていたけれど、この指摘からすれば、「マイナポータル」としてアクセス記録などを整理して本人に開示されるシステムを開けば、永続的に利用状況を盗み見され、いつも丸裸でさらされているようなもの。しかも、それが「4桁」のパスワードで可能、とは・・・

次に抜粋。本文はブログに記録。

●マイナンバー制度に絡む詐欺被害 消費者庁が初確認 /日経 10/6

●「マイナンバー詐欺」実害第1号!番号漏洩取り消すと70代女性から数百万円/j-cast 10/ 7

●マイナンバー巡り詐欺被害…注意呼びかけ/読売 10月07日

●マイナンバーかたる不審電話、都内で8件相次ぐ/TBS 7日

●ネットの落とし穴/企業のマイナンバー管理 「クラウド頼み」の死角 /日経 10/7

●マイナンバー 8割の企業、対応まだ 中小は情報漏洩を不安視 新潟/産経 10.7

●企業のマイナンバー対策 「紙に書いて金庫で保管」の是非は/NEWSポストセブン 10.06

●マイナンバー法が施行「一度流出すると取り返しつかない」さまざまな懸念/ハフィントンポスト THE PAGE 10月05日

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●マイナンバー制度に絡む詐欺被害 消費者庁が初確認

日経 2015/10/6

消費者庁は6日、番号の通知が始まった税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度に便乗した詐欺とみられる被害があったと発表した。実際に現金をだまし取られる被害が確認されたのは初めて。同庁は「マイナンバー制度に絡む不審な電話や訪問などには絶対に応じないようにしてほしい」と注意を呼び掛けている。

消費者庁によると、被害に遭ったのは南関東に住む70代の女性。公的な相談窓口を名乗る人物から電話があり、偽のマイナンバーを伝えられた後、別の人物からの電話で「公的機関に寄付をしたいので、マイナンバーを貸してほしい」と言われ、番号を伝えた。

翌日、寄付を受けたとする機関を名乗る人物から電話で「マイナンバーを教えたことは犯罪に当たる」と言われ、「記録を改ざんするため」との理由で現金を要求され、支払ったという。

女性が支払った金額は明らかにしていない。

国民生活センターによると、全国の消費生活センターには昨年10月以降、マイナンバー制度に絡む不審な電話などに関する相談が約20件寄せられている。中には預金口座の番号や個人情報を聞き出そうとする電話もあったという。

同庁はホームページで同制度に絡む注意喚起のお知らせを掲載し、これまでに消費者から寄せられた具体的な相談事例や、不審な電話を受けた際の相談窓口を紹介している。

●「マイナンバー詐欺」実害第1号!番号漏洩取り消すと70代女性から数百万円

j-cast 2015/10/ 7

マイナンバー制をネタにし現金をだまし取られる詐欺被害が早くもあった。3人がグルになって役割分担する手の込んだ手口で、南関東に住む70代の女性が数百万円を騙し取られた。

今年4月(2015年)にフジテレビに入社した新人アナの新美有加が「まだ番号を順次郵送する段階ですのにねえ」と、マイナンバー詐欺実害第1号を伝えた。

電話でいきなり「あなたのマイナンバーは××××××・・・」

消費者庁によると手口はこうだ。公的機関を名乗る男から電話で「あなたのマイナンバーです」とニセ番号を告げられ、その後、別の男から「公的機関に寄付をしたいのでマイナンバーを貸してほしい」と電話があった。女性は「寄付のためなら」と番号を教えたという。

もう現れた!

その翌日、寄付を受けたという公的機関を名乗る男から電話があり、「マイナンバーを教えることは犯罪に当たります。記録を消すにはお金がいる」と現金を要求され、郵送と手渡しで数百万円を騙し取られた。

ゲスト出演した俳優の西島秀俊は「毎回、新しいアイデアで何かが始まるたびに必ず詐欺って起こりますね。だれでも引っ掛る可能性がありますよ」と懸念する。

マイナンバーは制度や内容が周知徹底されていないうえ、国民にとってほとんどメリットがないため関心も薄い。しかも煩雑な手続きを強いられるなどで不人気だ。そんな中で、詐欺に悪用する動きだけは早い。「手続きが面倒になるので至急、振込先の口座番号を教えてほしい」「マイナンバー導入で個人情報を調査しています」と言って資産や保険、家族構成などを聞き出す不審な電話が相次いでいるという。

司会の小倉智昭「それにしても、早くも詐欺とはひどいですねえ」

●マイナンバー巡り詐欺被害…注意呼びかけ

読売 2015年10月07日

消費者庁は6日、マイナンバー制度を巡り「数百万円を脅し取られた」とする消費者相談があったとして、不審な電話などに注意するよう呼びかけた。

同庁によると、南関東に住む70代女性宅に男から電話があり、偽のマイナンバーを伝えられた。その後、別の男から「公的機関に寄付するため、マイナンバーを貸して」と連絡があり、女性は番号を伝えた。翌日、公的機関を名乗る者から「番号を教えたことは犯罪に当たる」として、記録の書き換えを名目に金銭を要求され、現金を支払ったという。

全国の消費生活センターなどにはこれまでに「制度が始まると振り込み手続きが面倒になるので、口座番号を教えて、という電話があった」など約20件の相談が寄せられている。同庁は「不審な電話や手紙には応じないでほしい」と話している。

●マイナンバーかたる不審電話、都内で8件相次ぐ

TBS 7日

マイナンバー制度をかたる不審な電話が、東京都内で今月に入ってから少なくとも8件相次いでいることがわかりました。

今月2日、東京・大田区に住む60代の女性に対し、知らない会社を名乗り、「マイナンバーのセキュリティーに70万円かかる」という電話がありました。女性が「税理士に相談する」と答えたところ、電話は切れたということです。

また、同じ2日、町田市の60代の女性らに、市役所の職員を名乗って「マイナンバーのアンケート調査のため、家族構成や生年月日を確認したい」などという電話が4件相次いだほか、5日には、世田谷区の40代の男性に対し、「9月から役所に依頼され、調査している」という電話がありました。

こうしたマイナンバー制度をかたった不審な電話は、今月に入ってから都内で少なくとも8件相次いでいるということです。被害はまだ確認されていませんが、警視庁が注意を呼びかけています。

●ネットの落とし穴/企業のマイナンバー管理 「クラウド頼み」の死角

日本経済 2015/10/7

いよいよ5日から、税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度の番号通知が始まった。来年1月に制度が始まると、企業は給与を源泉徴収票に記録する際などでマイナンバーを扱う。法令によって、企業はマイナンバーの収集から保管、利用、廃棄までの間の厳格な安全管理が求められている。特にネット経由で外部のサーバーに情報を記録する、いわゆるクラウドサービスでマイナンバーを管理する場合には、従来以上の危険性があるこ…

●マイナンバー 8割の企業、対応まだ 中小は情報漏洩を不安視 新潟

産経 2015.10.7

国民一人一人に12桁の番号を割り当てる税と社会保障の共通番号(マイナンバー)が来年1月の利用開始に向けて本格的に動き出した。制度を定めたマイナンバー法が5日施行され、納税などの手続きのため番号を収集・管理する義務が生じる企業は対応を迫られる。ただ、県内企業の制度への理解や準備は進んでおらず、新潟商工会議所のアンケートによると9月の段階で8割近くが準備に着手していなかった。中小企業からは事務負担の増加や情報漏れなどを不安視する声は根強く、行政や関連機関の支援が重要となりそうだ。

◇

◆利用迫るも管理大変

来年1月に番号の利用が始まると、企業は従業員や扶養家族の個人番号を給与取得の源泉徴収票や社会保障関連の書類に記載し、税務署などの関係機関に提出することが求められる。

制度への対応をめぐる県内の企業向けセミナーで講師を務める、いずみ税理士法人(三条市)の高橋弘之税理士はマイナンバーを知らせる「通知カード」が今月中旬以降に各世帯に順次届くことから「年内に企業は従業員に対する制度の周知を徹底すべきだ」と指摘する。

ただ、同商議所が9月の制度説明会で会員企業の担当者ら324人を対象に対応状況を聞いたところ、回答した158人のうち「既に取り組んでいる」のは全体の21・3%にとどまった。「計画中」は35・5%、「何をすべきか分かっているが未着手」は24・5%。「何をすべきか分からない」が16・8%だった。

福田勝之会頭は「個人情報を管理するための対応で、事務負担が大きくなるという声が事業者から届いている。過度な負担となれば(国に改善を求めるため)発言したい」と話す。

制度の利用開始まで残り3カ月を切り、戸惑う県内企業は少なくない。結婚式場を運営する月下氷人(げっかひょうじん)(新潟市中央区)は、約60人の従業員にマイナンバーの通知が来ることを周知した段階。「アルバイトを含む従業員から番号を集めて本人確認し、管理する作業は大変。走りながら、より良い管理態勢を目指す」(総務担当者)という。同市内の運輸業者も「県内外に支店が多く、番号収集などに手間がかかる」とこぼす。

◆解消されないリスク

セキュリティー面の課題も重くのしかかる。切り餅・菓子製造のマルシン食品(同市西区)は従業員約150人の情報をパソコンで管理しており、マイナンバーの取り扱いに関する社内規定を年内に策定する方針だ。総務担当者は「情報の漏洩(ろうえい)に注意したい」と気を引き締める。

マイナンバー法では、正当な理由なく特定個人情報のデータを第三者に提供した場合、4年以下の懲役または200万円以下の罰金を科すなど罰則規定も強化された。

マイナンバーの扱いをめぐる社内規定は、従業員が101人以上の企業に作成が義務づけられる。税理士の高橋氏は「情報漏洩による損害賠償責任を回避するためにも従業員数にかかわらず社内規定を作り『会社を守る一歩』にすべきだろう」と積極的な対応を促すが、人員などに余裕の少ない中小企業にとっては悩みの種となりそうだ。

●企業のマイナンバー対策 「紙に書いて金庫で保管」の是非は

NEWSポストセブン 2015.10.06

全国民に12桁の“個人番号”を割り振り、税や社会保障などの個人情報を紐づけるマイナンバー法が10月5日に施行され、番号通知が開始された。

マイナンバー制度の導入により、多くの国民が不安に思っているのが「個人情報の漏洩」だろう。ゆくゆくは銀行口座やクレジットカード、買い物のポイントカードなどとの連結も視野に入れられており、マイナンバーを厳重に保管できなければ、あらゆる情報を盗まれ悪用されるリスクが高まる。

しかし、いくら個人で番号管理を徹底しても、第三者によって流出させてしまっては意味がない。もっとも考えられるのが、情報管理が杜撰な中小企業から漏れるケースだ。

企業は源泉徴収票や給与支払い報告書、健康保険の資格取得届などの作成で、従業員の番号を集め、安全に保管する義務を負っている。大企業であれば一括して外部のシステム業者にマイナンバーの保管を委託することもできるが、従業員数が少なく外部委託費用に余裕のない中小企業は自社内で管理するしかない。だが、その対応は遅々として進んでいない。

「ウチの社長はマイナンバー自体の仕組みもよく分かっていないうえに、『小さい会社だから特別な対応をする必要はない』と何もしていません。

せめてパソコンのセキュリティを強化したほうがいいと進言したのですが、『そんなムダなカネはかけられない』とバッサリ。本当に大丈夫なのかと心配です」(40代・建設会社事務員)

各種実態調査を見ても、9月の段階で情報管理体制を整えていない中小企業は8割以上にのぼっている。日経新聞が9月30日~10月1日に実施した調査では、準備が「おおむね完了」と答えた中小企業は、わずか6.6%しかいなかった。

企業によっては、従業員全員のマイナンバーを紙に書き写し、鍵のついた机の引き出しや金庫にしまう方法をとる予定のところも多い。事実、ホームセンターでは金庫の売れ行きが好調だという。

マイナンバーの管理を請け負うIT企業の担当者は、

「紙ベースでマイナンバーを保管することは、書類がどこかに紛れてしまったり、閲覧できる人を限定するのが難しかったりと、漏洩リスクが高まります。できるだけ電子データでやり取りすることが望ましい」

・・・・・・・・(略)・・・

●マイナンバー法が施行「一度流出すると取り返しつかない」さまざまな懸念

ハフィントンポスト THE PAGE 2015年10月05日

マイナンバー法が5日、施行され、日本に住む全ての人に割り当てられる「12ケタの番号(マイナンバー)」が決まります。11月にかけて番号の通知を行い、来年1月から本格運用されます。

ただ、Yahoo!JAPANの意識調査では、「あなたはマイナンバーに情報流出の不安を感じますか」との質問に対して、81%もの人が「大きな不安を感じる」と答えており、国民の間に不安感が広がっていることが見て取れます。また、マイナンバー制度はプライバシーを保障した憲法に違反するとして、弁護士や市民でつくるグループが、マイナンバーの使用差し止めなどを求める訴えを、今年12月にも全国で一斉に起こす予定です。弁護団のメンバーである水永誠二弁護士も、「マイナンバーとそれに関連する情報は、一度流出してしまえば取り返しがつかなくなる」と警鐘を鳴らします。具体的に、どのような点が問題なのでしょうか。

番号は企業など民間でも管理

マイナンバー制度とは、日本で住民票を持つ一人ひとりに12ケタのマイナンバーを割り当て、社会保障や税、災害対策の分野で一括して情報管理をするための制度です。不安を感じる国民が多いマイナンバー制度ですが、利点は主に3つあると説明されています。(1)所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止(公平・公正な社会の実現)、(2)行政手続が簡素化され、国民の負担を軽減(国民の利便性の向上)、(3)行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などにかかる時間や労力が大幅に削減される(行政の効率化)、などがあげられています。

同制度の特徴は、社会保障、税、災害対策など複数の分野で共通の個人識別番号を利用すること、マイナンバーが記載されているICカードの利用が事実上強制されることですが、まず問題となるのが情報漏えいです。マイナンバーは、「納税者番号」と「社会保障関係の番号」として、企業をはじめ、民間で広く収集・保存され、関係行政庁などへ提出する書類に記載されることになっています。つまり、行政機関のみならず、民間においても、100万という膨大な単位でマイナンバー付きの個人情報データベースができることになるのです。

「扱う民間業者の数がここまで膨大になると、その中にはセキュリティの弱いところが必ず存在します。そうすると、一定の割合で漏えいが発生することが必然と考えられるのです。しかも、日本年金機構がされたような『標的型』のサイバー攻撃で狙われた場合は,それを防止することは困難でしょう」(水永弁護士)

芋づる式に個人情報が流出の恐れ

また、例えば年金情報や健康保険などの医療情報のように、 一度漏れてしまった個人情報は、名寄せの“マスターキー”機能を持つマイナンバーによって、その他の個人情報と混同することなく、容易かつ確実に名寄せ・突き合わせをすることが可能となります。さまざまな個人情報が芋づる式に流出してしまう恐れがあるのです。 しかも、このマイナンバーは原則として一生涯変わることはありません。

「一生涯の個人情報を名寄せされることにもなり、本人が知らないうちに、プライバシーは丸裸にされてしまいます。また、『成りすまし』をされた場合、例えば、勝手に借金を作られるなどの危険性があります。しかも、成りすまされたことを立証する責任は本人にあるので、その訂正は困難です。これは、既にマイナンバー制度が導入されているアメリカなどで深刻な社会問題となっています」(水永弁護士)

特に危険なのが、高齢者などの「IT弱者」です。こうした人達を手助けするように装って、4桁のパスワードを聞き出せば、「マイナポータル」にアクセスして、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのかが確認できてしまいます。さらに、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要な情報を確認もできるので、その人の個人情報をのぞき見たり、色々な手続きを勝手に行われてしまうこともありえます。便利さをうたう「マイナポータル」ですが、一旦成りすまされてしまうと、その裏返しとしての危険性も高くなるのです。

将来の「ワンカード化」構想に懸念

では、こうしたプライバシー侵害を防止するには、どのような制度設計をすればいいのでしょうか。

将来的に、マイナンバーが記載された「個人番号カード」と、身分証明書や健康保険証、年金手帳などのさまざまな個人情報を1枚のカードに集約する「ワンカード化」構想があります。この構想ではクレジットカードやキャッシュカードとしても使えるようにする案が盛り込まれているのです 。水永弁護士は、こうしたワンカード化は止めるべきと指摘します。また、免許証番号や健康保険証番号などのように分野別の番号制にするのが望ましいと言います。

「『共通番号』にすることは大きな問題です。分野別番号制であれば、分野を超えた名寄せ・突合をすることを防ぐことができます。たとえ、分野別番号制にしても、分野別番号同士のひも付けを出来るようにすれば、真に必要な個人情報の名寄せ・突合は可能ですから、利便性を犠牲にすることにはならないでしょう。また、外に持ち歩く必要が高い身分証明書や健康保険証と、本来持ち歩く必要のないマイナンバーをセットにすると、トラブルがあった時にリスクもまとまって降りかかってくることになります。最低限、個人番号カードからマイナンバーを消して、現在の住基カードのようなICカード化すべきです」(水永弁護士)

たしかに、マイナンバー制度が、行政を効率化して国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としての機能を有する側面があることは事実でしょう。しかし、どのような手段を取れば、プライバシーという重要な権利を害することなく目的を実現できるのかは、まだ十分に議論がなされているとは言えない状況にあります。今年の年末に提起される予定のマイナンバー違憲訴訟では、具体的にどのような主張がなされるのでしょうか。

(ライター・関田真也)

| Trackback ( )

|

経済的に苦しい家庭の給食費や学用品代などを補助する就学援助の制度がある。

今年6月に出された2015年・子ども白書では「就学援助を受けている小中学生の割合は、平成24年度に過去最高の15.6%となった」とされていた。

その時の指摘は、★《就学援助を受けている小中学生は、調査以降初めて減少したが、その主な原因は子どもの数全体の減少による。就学援助率は、この10年間で上昇し続けている。》(「リセマム」)

それが昨日、10月6日に発表された平成25年度の「就学援助実施状況等調査」では、川崎市や大阪市など27自治体で援助対象を厳しくしたという。理由は、生活保護基準引き下げに伴ったこと、とされるらしい。

しかし、生活保護基準と就学援助は連動せず、自治体の判断。つまり、自治体の政策として引き下げた、ということのはず。

時事通信★《生活保護基準の引き下げは13年8月に実施。就学援助の基準は連動せず各自治体が判断するが、全自治体の1.5%の27市町村が今年度から厳しくした。横浜市など4市は昨年度厳しくしたまま据え置いており、31市町村の児童生徒が不利益を受ける恐れがあるという。》

さらに、NHKは、6日の文科省の発表について、制度を利用する自治体の問題、全国の傾向等もニュースとしてうまく整理していた。

★《就学援助は、▽生活保護を受けている世帯のほか、▽「それに準ずる」とされる経済状況の家庭の子どもにも支給されますが、どのような場合に“生活保護に準ずる経済状況”と認定するかの基準は、市区町村によって異なっています。今回の調査によりますと、就学援助を支給する基準を、年収や課税所得が「生活保護の基準額の1.3倍までの家庭」としている自治体が最も多く、32%でした。これを「1.5倍」まで広げている自治体は8%、逆に「1.1倍」までしか認めていないところが10%でした。》

制度の案内や周知について「進級や入学の際に就学援助の案内をしている自治体は全体の3分の2程度」、という。

NHKは、★《▽入学時に就学援助の制度についての書類を全員に配付している市区町村は66.6%でした。3分の1は全員に周知していないことになります。また、▽教育委員会のホームページに制度について掲載している市区町村は58.8%でした。半数近くは掲載していません。》

ちなみに、ここ山県市は。

★ 就学援助制度/2015年04月01日更新/山県市

「毎年4月に市内の小・中学校に在籍する児童生徒の保護者に対し、各学校から申請手続きを案内しますので、対象世帯に該当し援助を希望する人は、通学する学校に申請書を提出してください。」

★ 就学援助/2012年03月17日更新/山県市

「入学する児童・生徒の保護者に対して、入学する年の1月末日までに教育委員会から入学すべき学校及び入学期日を記載した入学通知書を送付します。」

一部報道で、減少の理由につき「経済状況の改善」との自治体の答えに触れていたが、不適切な原因分析ではないかと受け止めた。

琉球新報★《文科省が市町村教育委員会に実施したアンケートでは「児童生徒数が減ったことで対象者も減った」「経済状況の改善で就学援助率が減少した」といった回答が多く挙げられたという。》(共同通信)

今日は、そんな昨日の国のデータ関連を見ながらブログに記録した。

●子どもの貧困率が増加、就学援助率は過去最高の16%/リセマム 2015年6月15日

●「平成25年度就学援助実施状況等調査」等の結果について/文科省 10月6日

●就学援助、27自治体で対象縮小=生活保護基準引き下げ影響-文科省調査/時事 10/06

●就学援助 市区町村によって大きな差/NHK 10月6日

●就学援助率、初の減少 小中学生の15・42%/琉球(共同) 10月6日

●就学援助率、初の減少 北海道内13年度、全国4位は変わらず/北海道 10/06

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●子どもの貧困率が増加、就学援助率は過去最高の16%

受験や進路・進学情報の教育ニュース「リセマム」 2015年6月15日 受験や進路・進学情報の教育ニュース「リセマム」 2015年6月15日

子どもの相対的貧困率は1990年代半ば頃からおおむね上昇傾向にあり、就学援助を受けている小中学生の割合は、平成24年度に過去最高の15.6%となったことが、内閣府が6月11日に公表した「平成27年版子ども・若者白書」より明らかになった。

「子ども・若者白書」は、各種統計資料などにより、子どもや若者の置かれた現状を紹介する「第1部 子どもや若者の状況」と、子ども・若者育成支援施策の実施状況を紹介する「第2部 子ども・若者育成支援施策の実施状況」の2つの部に加え、特集「地域のネットワークによる子ども・若者支援の取組み」から構成される。

30歳未満人口は、昭和50年以降ほぼ一貫して減少している。平成26年10月1日時点の30歳未満人口は3,512万人で、総人口の27.6%を占める。男女別にみると、男子は1,800万人、女子は1,712万人で、女性よりも男性のほうが多い。

小学校と中学校の在学者数は、1980年代前半以降減少し続けており、平成26年度には1,012万人となった。高校の在学者数は1990年代から減少傾向となり、平成26年度は335万人。大学・短期大学・高等専門学校の在学者数は1990年代半ばからほぼ横ばいで、平成26年度は305万人となった。高校への進学率は、1970年代半ばに9割を超え、平成26年度には98.4%。大学・短期大学への進学率は、これまで長く上昇傾向が続いていたが、近年は横ばいとなっており、平成26年度の現役進学率は53.9%であった。

子どもの相対的貧困率は、1990年代半ば頃からおおむね上昇傾向にあり、平成24年には16.3%となった。子どもがいる現役世帯の相対的貧困率は15.1%で、そのうち大人が1人の世帯の相対的貧困率が54.6%と、大人が2人以上いる世帯に比べて非常に高い水準となっている。

経済的理由により就学困難と認められて就学援助を受けている小中学生は、平成24年度に約155万人で、平成7年度の調査以降初めて減少したが、その主な原因は子どもの数全体の減少によるものである。就学援助率は、この10年間で上昇し続けており、平成24年度には過去最高の15.6%となった。

今回の白書では特集として、平成26年度に内閣府が行った調査結果をもとに、地方公共団体による困難を有する子ども・若者の実態把握の状況や先進的な取組み事例を紹介している。

●「平成25年度就学援助実施状況等調査」等の結果について

文科省 平成27年10月6日

「子供の貧困対策に関する大綱」(平成26年8月29日閣議決定)において,「国として就学援助の実施状況等を定期的に調査し,公表するとともに,「就学援助ポータルサイト(仮称)」を整備するなど,就学援助の適切な運用,きめ細かな広報等の取組を促し,各市町村における就学援助の活用・充実を図る。」こととされております。

文部科学省では,大綱に基づき,平成25年度要保護及び準要保護児童生徒数,平成26年度の就学援助制度(制度の周知方法,準要保護の認定基準等)及び平成27年度の就学援助制度(準要保護の認定基準等)について調査を実施し,その結果がまとまりましたのでお知らせします。

|

●就学援助、27自治体で対象縮小=生活保護基準引き下げ影響-文科省調査

時事(2015/10/06-19:06)

経済的に苦しい家庭の給食費や学用品代などを補助する就学援助について、生活保護基準引き下げに伴い援助対象を厳しくした自治体が、川崎市や大阪市など27あったことが6日、文部科学省の調査で分かった。これまで援助を受けていた子供が対象外になる恐れがあり、同省は不利益が生じない対応を求める通知を出す。

就学援助は小中学生がいる家庭で、生活保護を受ける「要保護」世帯と、これに近い困窮状態と市区町村が認定した「準要保護」世帯が対象。同日公表された2013年度の支給対象者は児童・生徒の15.42%に当たる約151万人で、割合は1995年の調査開始後初めて減少した。

生活保護基準の引き下げは13年8月に実施。就学援助の基準は連動せず各自治体が判断するが、全自治体の1.5%の27市町村が今年度から厳しくした。横浜市など4市は昨年度厳しくしたまま据え置いており、31市町村の児童生徒が不利益を受ける恐れがあるという。

13年度の支給対象者数は、前年度比約3万7600人減の151万4515人で、少子化などで2年連続減少。割合は0.22ポイント減だが、子供6人に1人と高止まりしている。

進級や入学の際に就学援助の案内をしている自治体は全体の3分の2程度で、同省は必要なのに支援が届かない家庭がないよう周知の徹底を求めるとともに、同省ホームページに各自治体の支援状況や連絡先を掲載した。

27自治体は北海道函館市、室蘭市、伊達市、宮城県柴田町、神奈川県愛川町、川崎市、相模原市、三重県東員町、滋賀県豊郷町、大阪府寝屋川市、大阪市、兵庫県姫路市、山口県下関市、福岡県赤村、飯塚市、田川市、粕屋町、芦屋町、大任町、岡垣町、福岡市、小郡市、長崎県平戸市、熊本県錦町、大分県杵築市、沖縄県与那原町、南風原町。

●就学援助 市区町村によって大きな差

NHK 10月6日

就学援助 市区町村によって大きな差

経済的に困窮し、学校に通うのが難しい子どもに支給される、「就学援助」について、文部科学省が初めて市区町村別のデータを公表し、援助を受けている小中学生が50%近くに上る自治体がある一方、5%に満たないところもあり、市区町村によって大きな差があることが分かりました。文部科学省は、地域の経済状況や自治体によって異なる支給基準などが影響しているとみています。

就学援助は、経済的に困窮し小中学校に通うのが難しい子どもに、市区町村がそれぞれの基準に沿って学用品や給食などの費用を支給するものです。その平成25年度の支給状況に関する調査結果が、6日公表され、支給を受けたのは全国で151万4515人で、公立の小中学校に通う子どもの15.4%を占めていることが明らかになりました。

また、これまで公表されていたのは都道府県ごとのデータだけでしたが、今回は自治体などによる「子どもの貧困対策」に生かしてもらうため、初めて1700余りの市区町村別のデータが公表されました。それによりますと、福岡県の3つの市と町、北海道の1つの町で、就学援助を受けている子どもの割合が40%を超え、最も高いところでは48%と2人に1人に上っていることが分かりました。また、大阪府や東京都、高知県などの合わせて42の市区と町で30%台となっていたほか、158の市区町村で20%台となっています。一方で、支給を受けている子どもの割合が5%に満たない自治体も232あり、市区町村によって大きな差があります。

これについて文部科学省は、それぞれの地域の経済状況が大きく影響しているほか、自治体によって異なる就学援助の支給基準や制度がどれだけ知られているかも関係しているとみています。

文部科学省は、6日、ホームページに就学援助に関する特設サイトを立ち上げて、調査結果を掲載するとともに、全国の自治体に制度の周知の徹底を通知することにしています。

貧困の連鎖絶つ 足立区の取り組み

就学援助を受けている子どもの割合が38%と、東京都内で最も高い足立区は、「子どもの貧困対策担当部」を新たに設けるなど、区を挙げて対策を進めています。

大きな課題となっているのが、子どもの基礎学力の定着です。足立区が調査したところ、経済的に厳しい子どもが多い学校ほど、区の学力テストの結果が低い傾向にありました。基礎的な学力が身につかないと、将来の職業選択の幅が狭まり、貧困の連鎖につながりかねないとして、足立区は、区内69の小学校を対象に、さまざまな取り組みを行っています。

5年生の算数で1年生のレベルから問題を解き直させる「さかのぼり学習」を行って、どこでつまずいたかを正確に把握するとともに、子どもを個別指導する担当者をすべての小学校に配置しています。区立弘道第一小学校の小池康之校長は、「つまずきを解消し、子どもの力を押し上げることが、貧困の連鎖を断つことにつながる」と話しています。

また、貧困が子どもたちの健康に与える影響を食い止めようという取り組みも行われています。足立区では、虫歯のある小学生の人数が23区で最も多く、今年度から就学前の4歳から6歳のすべての子どもを対象に歯科健診を実施しています。親が仕事に追われ、治療に連れて行けないといった事情があるとみられ、担当する歯科医は「子どもたちの口の中を見れば、家庭の状況がかいま見える」と話しています。区では、早期の健診の結果を虫歯の治療とともに健康面での支援につなげたいとしています。

さらに、子どもが生まれる前の段階から貧困に陥るリスクがないか把握しようと、妊婦に母子手帳を渡す際のアンケート項目を見直しました。健康保険への加入状況や職業の有無、経済的な状況などを確認し、早い段階での支援につなげることにしています。

「子どもの貧困対策担当部」の秋生修一郎部長は、「子どもの貧困は、周囲が気付きにくいうえに、健康状態や学力などさまざまな面に影響が出てくるので、教育と福祉の分野が連携して取り組む必要がある。今回公表された実態を踏まえ、国やほかの自治体とも連携しながら役割を果たしたい」と話しています。

就学援助率 県庁所在地で最も高い高知市

今回の調査で、就学援助を受けている子どもの割合がおよそ35%と、県庁所在地のなかで最も高かったのは高知市です。この結果について高知市は、県内の最低賃金が全国で最も低いほか、1人親家庭が多いことなどが背景にあるのではないかとみています。5年前の総務省の国勢調査によりますと、高知県内の1人親家庭の割合は、18歳未満のこどもがいる世帯のおよそ21.5%を占め、全国で4番目に高いということです。

就学援助を受けている高知市の小学6年生の男の子は、生まれてまもなく両親が離婚し、祖母(55)と2人で暮らしてきました。介護の仕事をしていた祖母の月々の収入は十数万円で、小学校に入学する際、学校の勧めで就学援助を受けるようになりました。その後、親族の看護が重なったこともあって、祖母は仕事を辞めざるをえなくなり、今は生活保護を受けています。男の子は学校の成績がよく、医師になりたいという夢があります。教員からも私立の進学校の中学受験を勧められました。しかし男の子は「地元の公立中学校でも勉強はできるので、頑張って大学まで行って、夢をかなえたい」と話しています。祖母は、塾にも習い事にも通わせる経済的余裕はなく、男の子が家計を気にして、やりたいことを我慢しているのではないかと感じています。例えば先月、修学旅行があり、祖母は生活費を切り詰めて新しい服を着せ、6000円の小遣いを持たせました。男の子は、自分のものは1つだけしか買わずに、祖母や親戚などへのお土産を買って、1500円を残して帰って来たということです。祖母は「孫の将来のためにできるだけのことをしてやりたいが、経済的に厳しく、後押しできないことが申し訳ない」と話していました。

就学援助率に大差 その背景は

就学援助を受けている子どもの割合が市区町村によって大きく異なっている背景について、文部科学省は、それぞれの地域の経済状況が大きく影響しているほか、自治体によって異なる就学援助の支給基準や制度がどれだけ知られているかも関係していると見ています。

就学援助は、▽生活保護を受けている世帯のほか、▽「それに準ずる」とされる経済状況の家庭の子どもにも支給されますが、どのような場合に“生活保護に準ずる経済状況”と認定するかの基準は、市区町村によって異なっています。今回の調査によりますと、就学援助を支給する基準を、年収や課税所得が「生活保護の基準額の1.3倍までの家庭」としている自治体が最も多く、32%でした。これを「1.5倍」まで広げている自治体は8%、逆に「1.1倍」までしか認めていないところが10%でした。

一方、制度をどれだけ知らせているかについて、今回の調査では、▽入学時に就学援助の制度についての書類を全員に配付している市区町村は66.6%でした。3分の1は全員に周知していないことになります。また、▽教育委員会のホームページに制度について掲載している市区町村は58.8%でした。半数近くは掲載していません。

文部科学省によりますと、制度について知らせることに力を入れている自治体の中には、▽入学前に行う健康診断の際に子どもたちに情報を提供したり、▽申請書類の記入を手伝ったりするところもあるということで、こうした自治体では、援助を受ける子どもの割合が高くなっている可能性があるということです。

専門家「支援の充実や検証を」

就学援助の制度に詳しい日本大学文理学部の末冨芳准教授は、「子どもの貧困対策をきめ細かく行っていくうえで、実態の把握は非常に重要で、今回の市区町村別データの公表は意義がある。これを手がかりに、母親の妊娠期から成長して就労につながるまで、長い目でトータルの支援を考えていくべきだ」と話しています。

また、「市区町村によって就学援助を受けている子どもの割合に大きな差がある背景には、貧困状態の違いに加え、制度の周知方法や支給基準、それに自治体の財政状況にも違いがあると考えられる。援助率が低ければいいのではなく、必要な支援が子どもたちに届いているのかという視点で検証していくことが大切だ」と指摘しています。

●就学援助率、初の減少 小中学生の15・42%

琉球 2015年10月6日

文部科学省は6日、小中学生のうち、経済状況が厳しい家庭に給食費や学用品代を補助する就学援助制度の支給対象者の割合が、2013年度は前年度から0・22ポイント減の15・42%だったと発表した。1995年度の調査開始以降、初の減少だが、6人に1人の割合で依然、高止まりの傾向。対象者数は3万7508人減の151万4515人で、2年連続で減少した。

文科省が市町村教育委員会に実施したアンケートでは「児童生徒数が減ったことで対象者も減った」「経済状況の改善で就学援助率が減少した」といった回答が多く挙げられたという。

(共同通信)

●就学援助率、初の減少 北海道内13年度、全国4位は変わらず

北海道 10/06

経済状況が厳しい家庭の小中学生を対象に、市区町村が学用品代などを補助する就学援助制度について、文部科学省は6日、2013年度の受給者数を公表した。道内は9万881人で、全児童生徒数に占める割合(就学援助率)は前年度比0・5ポイント減の23・1%と、1995年度に調査を始めてから初めて減少に転じた。ただ、都道府県別では全国4番目に高く、ほぼ4人に1人が援助を受けている状況に変わりはない。

就学援助は、生活保護を受けている「要保護」世帯と、各市区町村教委が生活保護世帯に近い困窮状態と認めた「準要保護」世帯が対象。道内は要保護が前年度から684人減って1万4817人、準要保護は2779人減って7万6064人だった。

全国の受給者は3万7508人減って151万4515人。就学援助率は前年度比0・2ポイント減の15・4%で、道内同様初めて前年度を下回った。

| Trackback ( )

|

私たちに、「12桁の番号」を割り振るマイナンバー法が、昨日5日施行された。

最近の報道から興味深いことなどを記録しておく。

今後の流れを分かりやすく図示しているのは、毎日新聞の「マイナンバー:大切に保管を…通知開始、届いたらどうする」。

それによれば、2018年1月から「(預金者が同意すれば)預金口座とマイナンバーを結びつけを開始」とある。名寄せされるのだろう。

さらに、2021年以降「預金口座へのひも付けの義務化を目指す」とある。

住基ネットの開始の頃もそうだったけど、情報が流出するのは、役所から。

日刊スポーツ★《全住民の基本台帳など大量コピー 熊本県西原村の幹部職 自宅パソコンに保存/2015年10月03日》

産経★《200万件のファイル持ち出し 神奈川・三浦市職員「仕事や勉強のため」/2015.10.2》

マイナンバーの今回も、同じ懸念。

名寄せされた個人の情報、「人物像」が裸状態で盗み見されることへのと懸念は消えない。

先の毎日は★《2017年1月から「個人専用サイトで、情報をいつ、どことやり取りしたのか確認できるように」》とあるけれど、その情報自体操作される可能性もあろう。

そんなことで、次を記録。

●マイナンバー制度が始動 対象は約5500万世帯/産経 2015年09月22日

●マイナンバー戸惑う市町 来月から通知カード送付 福祉施設入所など 「不在者」対応に苦慮/佐賀 9月22日

●マイナンバー通知カード 特例申請引き続き受け付け/NHK 10月5日

●政権崩壊の決定打…税金還付システムに「血税3000億円」の愚/日刊ゲンダイ 9月10日

●購入履歴を国が記録…マイナンバー還付案、新聞各紙はどう捉えた?/まぐまぐニュース 9月9日

●マイナンバー:町内会などでも一括申請OK/毎日 9月18日

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●マイナンバー制度が始動 対象は約5500万世帯

産経 2015年09月22日

国民一人一人に12桁の番号を割り当てるマイナンバー法が5日施行され、各世帯への個人番号の通知が始まった。対象世帯は約5500万で、10月中旬から11月末にかけ順次「簡易書留」で届く見込み。ただ、国民の認知度の低さも指摘されており、政府は周知活動を行っていく。

通知カードは5日時点で住民票がある住所に届く。仕事や授業などで、自宅を不在にして受け取れない場合は最寄りの郵便局に1週間保管され、再配達してもらえる。その後は所在する市区町村に戻され、最低3カ月は保存される。

今回、配布される通知カードは、個人番号を伝える仮のカード。来年1月以降は希望者に対し顔写真付きで身分証明書にもなる「個人番号カード」が無料交付される。

個人番号は来年1月から税と社会保障などの行政事務効率化などのために使われる。

●マイナンバー:大切に保管を…通知開始、届いたらどうする

毎日新聞 2015年10月05日

国内に住む一人一人に12桁の番号を割り振るマイナンバー法が5日施行された。個人番号が記された通知カードが20日ごろから来月末にかけて各世帯に届く。番号は何に使われ、届いたらどうすればいいのか。【横田恵美】 国内に住む一人一人に12桁の番号を割り振るマイナンバー法が5日施行された。個人番号が記された通知カードが20日ごろから来月末にかけて各世帯に届く。番号は何に使われ、届いたらどうすればいいのか。【横田恵美】

◇番号が届く(20日ごろ〜11月末)

マイナンバーは国内に住民票があるすべての人に割り振られる。行政機関が持つ税や社会保障の個人情報と結びつけられ、それぞれの個人情報が同一人物のものであることを把握しやすくするのが狙いだ。

通知カードは紙製で、5日時点で住民票のある住所に簡易書留で届く。不在の場合は不在連絡票が入るので、1週間以内に再配達の手続きをしよう。期間を過ぎると、発送元の市区町村に戻され、最低3カ月間保管される。ドメスティックバイオレンスの被害者など特別な事情で住所地で受け取れない人は、自治体に相談すれば個別に対応してくれる。海外赴任などで国内に住民票がない場合は、帰国後、番号が届けられる。

通知カードには12桁の番号のほか、住所、氏名、生年月日、性別が記される。番号は原則、一生変わらず、来年1月以降、仕事に就いたり税金を払ったりする手続きで必要になるので大切に保管したい。

◇個人番号カード交付(2016年1月〜)

希望者は、顔写真とICチップが付き身分証として使えるプラスチック製の個人番号カード(マイナンバーカード)を無料で受け取れる。通知カードに付いている申請書に顔写真を貼って署名・押印し、返信用封筒で送る。スマートフォンで申請書の二次元コードを読み取って申請することもできる。

申請すると来年1月以降、交付通知のはがきが届くのではがきと通知カード、運転免許証など本人確認ができるものを持って自治体の窓口で受け取る。その際、通知カードは窓口で返却し、数字4桁と英数字6〜16桁の二つの暗証番号も設定する。暗証番号は17年1月に運用が始まる個人用のサイト「マイナポータル」へのログインなどに使う。

職場や学校、町内会などがマイナンバーカードを希望する人をまとめて申請することも可能だ。自治体の担当者が出向いて本人確認をする。

◇役所の手続き簡素化(17年7月〜)

17年7月には国と自治体が互いの情報をオンラインで照会できるようになり、年金受給などの手続きでマイナンバーを示せば、住民票などの提出を省けるようになる。健康保険証との一体化なども検討されている。

|

●マイナンバー戸惑う市町 来月から通知カード送付 福祉施設入所など 「不在者」対応に苦慮

佐賀 2015年09月22日

国民一人一人に12桁の番号を割り振る「マイナンバー制度」で、個人番号を本人に知らせる「通知カード」の送付が10月から始まる。制度内容の周知が進まない中、佐賀県内の各市町は問い合わせ窓口の拡充や住民への確実なカード送付に向けた対応など、戸惑いながら準備を進めている。

マイナンバー制度は、税や社会保障分野の行政効率化や住民票のコンビニ発行といった住民の利便性向上を目的に導入され、来年1月から運用が始まる。

10月から送付が始まるのは、個人番号を記した「通知カード」で、10月5日時点の住民票の住所に簡易書留で郵送される。この通知カードはいわば「仮カード」。希望する人には顔写真とICチップが付いて身分証明書としても使える「個人番号カード」を来年1月から無料で交付する。

準備段階で各市町が懸念するのは、通知カードをどうやって住民に確実に届けるか、個人番号カードを交付する際に予想される混雑をどう回避するかだ。

◇出前講座

簡易書留で郵送する通知カードが受取人不在で届かないケースは、一人暮らしで病院や福祉施設などに長期入院している場合やDV、ストーカー被害者で住所地以外に住んでいる人が想定される。

鳥栖市は、約2万5千世帯のうち、500世帯程度に届かない恐れがあるとみている。その場合「現実的にどう届けるか、対応は難しい」と苦慮する。佐賀市も1割程度が届かない想定で、普通郵便であらためて通知する予定だが、効果は未知数だ。三養基郡みやき町は電話や訪問なども予定し、各市町とも「不在者」対応に腐心している。

届かないケースを少しでも減らそうと各市町では、住所地以外で受け取れる「居所情報登録」を紹介している。9月25日までに住民票がある市町に申請すれば、病院や施設など希望する住所に通知カードの送付先を変更できる。

8月上旬から市民向けに出前講座を開いている多久市は、市内の全福祉施設で登録申請手続きを説明した。各市町や県市町支援課も医療や福祉、DV、ストーカー被害者支援団体などと連携し、関係者に申請を呼び掛けている。

◇窓口混乱

1月以降に始まる個人番号カードの申請、交付にも懸念は多い。交付時には、本人確認や暗証番号の設定など国から配布される専用端末を利用することになるが、申請者数次第では相当の混乱も予想される。

唐津市は約12万6千人のうち、8%の約1万人程度が申請する見通しといい、「交付期日を分けて配布を検討する」という。神埼郡吉野ケ里町も窓口の混乱を避けるため、1日の交付を最大50人程度にし「うまく調整しながら(交付)通知日を決めたい」と話す。

交付スペースや対応人員の課題もある。佐賀市は選挙の期日前投票のように会議室に交付専用窓口を設け、嘱託職員やアルバイトで9人を増員して対応する予定だ。1月から年度末にかけては各市町とも窓口が混雑する時期だけに、多くの市町が臨時職員を採用して「何とか乗り切りたい」(神埼市)としている。

●マイナンバー通知カード 特例申請引き続き受け付け

NHK 10月5日

マイナンバー法が5日に施行されたことを受けて、政府の関係省庁会議が開かれ、東日本大震災の被災者などには、番号を通知するための「通知カード」を住民票のある住所地ではなく実際の居住地での受け取りを認める特例の申請を、引き続き受け付けることを確認しました。

日本に住む一人一人に割りふられる12桁の番号に、「税」や「社会保障」などの個人情報を結びつけるマイナンバー制度に必要なマイナンバー法が5日施行され、番号を通知するための「通知カード」の発送に向けた作業が始まることを受けて、政府は総理大臣官邸で、制度の広報に関する関係省庁会議を開きました。

会議では、東日本大震災の被災者やDV=ドメスティック・バイオレンスの被害者などを対象に、「通知カード」を住民票のある住所地ではなく、実際の居住地での受け取りを認める特例の申請件数が、先月25日までに26万4000件余りに上ったことが報告されました。そして、申請の受け付けは先月25日までとされていましたが、会議では今後も申請が見込まれるとして、引き続き特例の申請を受け付け、関係団体などへの周知を図ることを確認しました。

懸念の声も

マイナンバー制度について、DV=ドメスティック・バイオレンスの被害者を受け入れる施設を運営している団体からは「番号が加害者に伝わって居場所を特定されないか」といった懸念の声も出ています。

高知市の市民団体「高知あいあいネット」の青木美紀代表は「夫のDVから逃げている女性のカードが夫の元に渡ってしまうと、今の居場所など現状が分かってしまうリスクがある」と指摘しています。

そのうえで、青木代表は、「逃げてきたばかりの人や生活が安定していない人には気持ちのゆとりがなく、カードのリスクに気が付いていない人も多いのではないか。これまでに手続きができておらず、夫に番号を知られてしまった人が出てきた場合、どう対処すべきか心配している」と話しています。

●政権崩壊の決定打…税金還付システムに「血税3000億円」の愚

日刊ゲンダイ 2015年9月10日

国民をナメるにもほどがある。というより、この国を潰す気なのか。財務省が8日に示したマイナンバーカードを使う「日本型軽減税率制度」。消費税率が10%に引き上げられる2017年度中の導入を目指すというが、軽減税率とは名ばかり。システム整備のために3000億円もの血税を投じるというから、開いた口がふさがらない。

財務省案は、とことん国民をナメている。税率が複数になる軽減税率の導入は、「面倒くさい」(麻生財務相)から一律10%徴収する。その代わり、家電量販店のように、買い物をする時にマイナンバーカードを提示すれば、税率2%相当を“ポイント還元”。もちろんカードを忘れたらポイントは付かないし、ポイントすべてが還元されるわけでもない。上限は1人4000円だ。

「単に最大4000円還付するというだけで、軽減税率とは別モノです。『日本型』なんてまやかしにすぎません。軽減税率の導入は自公両党で合意し、昨年の衆院選で公約として掲げていたわけですから、明らかな公約違反です。消費税を8%に引き上げた時に年6000円の給付措置を取っても、個人消費はガクンと落ち込んだ。それが一律10%になれば、庶民の痛税感は増すばかり。消費はさらに冷え込み、小売り不況が加速し、中小企業がバタバタ倒れる恐れがあります」(経済評論家・荻原博子氏)

●購入履歴を国が記録…マイナンバー還付案、新聞各紙はどう捉えた?

まぐまぐニュース 2015年9月9日

財務省が2017年4月の消費税10%の引き上げに合わせて導入を検討している、酒類を除く飲食料品の2%還付案。マイナンバーカードを使用しなければならないため賛否も両論なのですが…。ジャーナリストの内田誠さんが自身のメルマガ『uttiiの電子版ウォッチ』で新聞各紙がどう伝えたかを比較・分析しています。

消費税10%引き上げ時の還付制度案、各紙はどう伝えたのか

今朝の各紙が、共通して重視しているのは……。

「消費税10%時の還付」についてです。昨日の《読売》記事の後追いを《朝日》と《毎日》が1面トップにしました。《読売》も1面左肩に続報的な位置づけの記事を置き、さらに関連記事を2つ置いている。

その他、「辺野古協議決裂」、「司法試験問題漏洩」と「安倍無投票再選」関連の扱いが大きい。

◆1面トップの見出し1行目は……。

《朝日》…「飲食料品 2%分『還付』」

《読売》…「司法試験 問題漏洩」

《毎日》…「マイナンバー使い還付」

《東京》…「「辺野古ありき」で決裂」

◆解説面は……。

《朝日》…「増税分還付 公明乗る」

《読売》…「東芝 多難の再出発」

《毎日》…「制度設計 場当たり」「軽減税率 財務省が代替案」

《東京》…「経済格差 進む二極化」「安倍政権2年8ヶ月」

ということで、今日は、この「消費税増税と還付」の問題を共通テーマとして扱います。各紙、かなり扱い方に幅があり、記者が走り回っている様子が見えて興味深い展開です。したがって、【基本的な報道内容】も概括的にして、出来るだけ早く各紙の報道内容に入っていきたいと思います。《東京》はこの記事を落としているので、同紙の個性的な解説記事「核心」について触れます。

基本的な報道内容

消費税を10%に引き上げるのに応じ、負担緩和策として、「酒類を除く飲食料品」を購入した消費者に税率2%相当の金額を後から給付する仕組みを財務省が検討している。所得に関係なく、一律に還付するもので、買い物時にその金額の情報をマイナンバーカードに保存する方式。しかし、これでは、小売店への情報端末の配備などが課題として残り、社会的な混乱は避けられないとの懸念がある。また、給付に上限額を設ける考えで、実質、半分程度しか戻らないことになりそうだ。

●マイナンバー:町内会などでも一括申請OK

毎日新聞 2015年09月18日

国民一人一人に番号を割り振るマイナンバー制度で、総務省は17日、来年1月から希望者に交付する個人番号カード(マイナンバーカード)の申請が企業や学校のほか、町内会などでも一括でできるようにすると発表した。個人番号を記載した「通知カード」とマイナンバーカードの交付申請書は来月中旬〜11月末に全世帯に届く見通しだ。

通知カードは10月5日時点で住民登録をしている住所に世帯単位で簡易書留で届く。小規模な自治体では10月中旬から届き始めるが、大都市は事務処理や印刷に時間を要するため、11月末までかかる可能性があるという。

マイナンバーカードは氏名、住所、性別、生年月日と顔写真が付き、裏面に12ケタのマイナンバーが記され、公的な身分証明書として使用できる。

マイナンバーカードは通知カードと一緒に届く交付申請書を郵送するか、インターネットで申請し、本人が自治体窓口に受け取りに行く。この方法のほか(1)企業や学校、町内会などで一括申請(2)本人が自治体窓口で申請(3)ドメスティックバイオレンス(DV)などの被害者が現在住んでいる自治体に申請する--方法も可能にした。(1)〜(3)の場合、カードは本人限定受取郵便で郵送される。また、マイナンバーカードに書かれたマイナンバーを盗み見されないためのケースも合わせて配布する。

カードにはICチップが搭載され、本人であることを証明する「電子証明書」も内蔵される。来年1月からは国家公務員の身分証明書としても使われる。また、政府のガイドラインをクリアした企業に限り、クレジットカードやキャッシュカードとしても使えるようにする。政府は来年3月までに1000万枚の交付を目指している。【横田恵美】

●全住民の基本台帳など大量コピー 熊本県西原村の幹部職 自宅パソコンに保存

日刊スポーツ 2015年10月03日

熊本県西原村は3日、男性幹部職員が役場保管の個人情報を大量にコピーして持ち出し、自宅パソコンに保存していたと発表した。マイナンバー制度導入に伴う内部の情報セキュリティー調査の際に発覚した。外部への情報漏れがないか専門機関に依頼して解析中で、村は全容を判明させた上で職員を処分する方針。

職員は50代の課長職で、持ち出していたのは、名前や住所などが明記され、内規で役場外への持ち出しが禁じられている住民基本台帳(2014年12月、全住民7100人分)のほか、保育所入所児童一覧、生活保護受給者名簿、国保税滞納者名簿など約18万ファイル(つづり)分の電子データ。ハードディスク(記憶媒体)に取り込み、自宅に持ち帰っていた。

村の聴取に対し職員は「自宅で業務を行うため」などと話し、外部への漏えいは否定している。役場のこれまでの調査でも、漏えいは確認されていない。

記者会見した日置和彦村長は「村民を不安に陥れ、申し訳ない」と謝罪した。

●200万件のファイル持ち出し 神奈川・三浦市職員「仕事や勉強のため」

産経 2015.10.2

神奈川県三浦市は2日、上下水道部営業課の40代男性主任が平成21年7月の採用直後から、市民の個人情報を含んだ行政文書などのファイル計約200万件をUSBメモリーで持ち出し、自宅で保管していたと発表した。市によると、外部に流出した形跡はなく、主任は「仕事や勉強のためだった」と話している。

吉田英男市長は記者会見し「窃盗罪になるか弁護士と協議中だ。刑事告訴せざるを得ない」と述べた。

市によると、ファイルには市税の滞納状況や臨時職員の経歴書が含まれていた。採用から6年間に税務課や財産管理課などを異動しており、所属部署の文書を持ち帰っていた。公文書やコピー約1500枚も自宅で見つかった。

9月、内部監査のために用意した文書の作成時刻が未明のものがあり、自宅で作業した可能性があるとして市側が事情を聴き、明らかになった。

| Trackback ( )

|

小牧市で「ツタヤ図書館」の是非を問う住民投票が行われた。

計画は、名鉄小牧駅前に図書館を造る計画で、建設費は約42億円、2018年度の開館を目指す、という。

市民の住民投票条例制定の直接請求を受ける形で、9月10日の市議会で、「10月4日に予定される通常の市議選でに併せての住民投票」の条例が可決されるという短期の意思決定。市議選の規定に合わせて、有権者に限定しての投票。

市が結果をすぐに公表しているので、リンク。

投票は、有権者数11万6624人に対して、投票者数5万8807人、投票率は50.38%。

4月の県議選が33.91%、前回市議議選は47.11%だというから、注目度は上がった。

投票結果は、有効投票数5万7333票、賛成は2万4981票、反対は3万2352票、無効が1427票。

反対票の割合は約56%。

この問題の「そもそも」や2年前に中を見た武雄市図書館のことなどは、10月2日のブログにまとめた。

⇒ ◆武雄市図書館はTSUTAYAの「在庫処分」か/海老名市に全国2例目改装オープン/小牧市 新図書館の建設

武雄市図書館に続くツタヤ図書館は、10月に開館した「海老名市立中央図書館」、ここも選書のトラブルなども出ている。他に、宮城県多賀城市、山口県周南市などでも計画が進行中だという。

今日のブログでは、まず、小牧市の公式ページにリンクしたあと、住民投票に至る経過をみて、投票結果の報道を確認した。

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●小牧市議会:TSUTAYAとの新図書館計画で住民投票

毎日 2015年09月10日

◇議員提出案が可決 10月4日の市議選と同日に実施

新図書館は、市がCCC、図書館流通センターと提携し、同市中央の名鉄小牧駅前に造る計画で建設費は約42億円。2018年度の開館を目指す。

これに市民団体「小牧の図書館を考える会」(渡辺育代共同代表)が反発。先月31日、5713筆の署名を添え、住民投票条例制定を山下史守朗市長に直接請求していた。

この日の本会議は、市民の条例案を「文言が曖昧」などの理由で否決したが、「5000人超の市民の声は重い」として二つの条例案を議員が提出。民主、公明系会派の案が可決された。

「考える会」の渡辺代表は「私たちの案が否決されたのは残念ですが、趣旨に近い住民投票が実施されることになり、ほっとしています」と話した。山下市長は「住民投票は、改めて市民の声を聞く機会と考えたい」とコメントした。【花井武人】

●「ツタヤ図書館」賛否問う 愛知・小牧で住民投票告示

朝日 2015年9月28日

愛知県小牧市の図書館建設計画を巡る住民投票が27日、告示された。レンタル大手「ツタヤ」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)と連携した計画の賛否を問う。同日告示の市議選と同じ有権者が10月4日に投票し、即日開票される。

小牧市は、CCCの助言を反映した基本設計案を策定。「ツタヤ図書館」として話題を呼んだ佐賀県の武雄市図書館と同様、書店やカフェを併設し、名鉄小牧駅前のにぎわい創出を期待する。建設費は42億円で3年後の開館を目指す。

計画に対し、市民グループは「市民の声を聴いていない」と主張し、約5700人分の署名とともに住民投票条例の制定を直接請求。議会側は文言などを修正した条例案を可決した。市民グループは、武雄市図書館の選書の不透明さや、建設費の高さなども反対理由に挙げる。

条例は「市長と市議会は住民投票の結果を尊重する」としている。(松下和彦)

●小牧新図書館:「市説明、中立保てぬ」 説明会初日150人

毎日 2015年09月20日

小牧市が進める新図書館建設計画の賛否を問う住民投票(10月4日)を前に、住民投票条例に基づく説明会が18日夜、同市下小針中島の北里市民センターで開かれた。市は新図書館の概要や計画作成の経過、市議会での審議内容などを説明したが、参加者から「計画を推進する市が説明しても中立性は保てない」と疑問の声が相次いだ。

新図書館は「ツタヤ」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブと図書館流通センターと連携し、建設費約42億円で同市中央の名鉄小牧駅前に建設する。2018年の開館を目指す。

説明会には約150人が出席し、「賛成を得るための説明に聞こえる」「反対意見の説明の場も設けるべきだ」との指摘が相次いだ。さらに「企業と公共施設は相容れない」と厳しい意見も出た。市の担当者は「条例に基づき、賛否を判断していただくため中立性を保って説明している」と繰り返した。

説明会は19日に同市小牧の公民館でも開かれ、24日=同市篠岡の東部市民センター▽25日=同市久保新町の味岡市民センターで開かれる(いずれも午後7時開会)。【花井武人】

●「ツタヤ図書館」に人気も不安も 初導入した佐賀では…

朝日 2015年10月1日

「ツタヤ図書館」の賛否を問う愛知県小牧市の住民投票が4日、投開票される。全国に広がりつつある同図書館の現状はどうなっているのか。2013年、第1号がオープンした佐賀県武雄市に足を運んだ。

天井まで届きそうな5メートル近い書棚にぎっしり詰まった本。吹き抜けの館内にはカフェを併設し、ジャズやクラシックが流れる。雑誌をめくりながらゆったりコーヒーを楽しむ来館者も。4カ月の乳児を抱いた主婦(41)は、隣の多久市から車で30分かけて月3回は来る。「静まり返った公立図書館とは違い、幼い子どもと一緒でも気兼ねなく利用できる雰囲気が好き」。地元の図書館からは足が遠のいたという。

武雄市図書館は、小牧市の新図書館計画と同様、レンタル大手「ツタヤ」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が指定管理者として運営する。従来の公立図書館とは違い、雑誌の販売や夜9時までの開館などが特徴だ。全国だれでも本を借りることができ、宅配便(500円)で返却もできる。

直営だった時より、図書館部分の延べ床面積を改装して1・4倍に広げた。開架の本は2倍の20万冊に増やし、休館日もなくした。武雄市によると、同じサービスを提供した場合、年間の見込み運営費は2億1千万円。CCCに書籍の販売やレンタルなどを認めることで指定管理料は1億1千万円にとどまったという。

市の予想を上回る来館者があった。人口5万人の武雄市に13年度は92万3千人が訪れ、14年度も80万人を超えた。週末は1日4千人も来る。利用者の半数が市外や県外からで、駐車場には福岡や長崎などの他県ナンバーが並ぶ。市は宿泊や食事、土産品など、市内の年間の経済効果を約20億円とはじく。

市教育委員会の担当者は「予想を上回り、リピーターが増えた。20~40代の本の貸し出しが3倍に増え、図書館が若者と行政とを結ぶ接点になっている」と胸を張る。

ただ、新しい図書館の形に疑問を感じる市民もいる。直営図書館に戻すことを求めている市民団体の井上一夫さん(75)は「図書館部分は奥に追いやられた。書棚も見栄えはいいが、高すぎて本が取れない。商業的な発想が前面に出ている」と批判する。

|

●図書館問題きょう住民投票 小牧

中日 2015年10月4日

小牧市の新図書館建設計画への賛否を問う住民投票は、市議選とともに四日投開票される。条例で宣伝活動が許される期間最終日の三日、計画に反対する市民団体は、市議選候補者らが最後の訴えに声を張り上げるのに交じり、市内をパレードするなどしてPRに努めた。一方、市はこの日までに計画概要を各戸配布して周知を図った。

「(建設費と関連費用で)五十億円もかかる図書館が必要か。明日の投票では反対に丸を打ちましょう」。計画に反対する市民団体「小牧の図書館を考える会」は約三十人が名鉄小牧駅前から市街地をパレードし、反対への投票を呼び掛けた。

参加者は「みんなの図書館はみんなでつくろう」などと書いた幕などを掲げて行進し、「ツタヤ図書館はいらない」「駅前のにぎわいのために図書館を使うな」などとシュプレヒコールを上げた。

考える会の渡辺育代共同代表は、連日続けてきた運動について「私たちの税金で建てる図書館の問題を多くの人に知ってもらい、考えてもらうようになっただけでも意味があった」と振り返り、四日の開票に向けては「結果は予想できないが、どちらの結果でも、引き続き市民の声を集めて市に届けていく」との方針を示した。

◇

市が配布した新図書館建設計画の概要

市が配布したのはA4判八ページのパンフレット。一ページを「住民投票のお知らせ」に割き、残り七ページで計画を説明している。条例で、中立性を保持して情報提供することが求められているため、賛成への投票を呼び掛けてはいない。しかし、現在の計画が市の懸案を解決するために必要だということや、新図書館の快適性などを強調する内容となっている。

「図書館の老朽化、狭あい化」「長年にわたり停滞してきた小牧駅前開発」を市の懸案として挙げ、これらに対応するために「小牧駅前に新図書館建設」などとイラスト付きで説明している。

完成した際の図書館内部のイメージ写真も載せ、「思い思いの場所で飲み物を片手に、読書やインターネット、DVD鑑賞などをお楽しみいただけます」と記載している。

●ツタヤ図書館計画、反対多数 愛知・小牧市住民投票

朝日 2015年10月5日 01時22分

愛知県小牧市の新図書館建設計画を巡る住民投票が4日、投開票された。反対が賛成を上回り、レンタル大手「ツタヤ」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)と連携した市計画は、見直しを迫られることになる。当日有権者数は11万6624人で、投票率は50・38%。

20歳以上の有権者が、計画に「賛成」「反対」に○を付ける形で投票し、反対は3万2352票、賛成は2万4981票だった。無効票は1427票あった。

小牧市は、既にCCCの提案を反映した基本設計案を策定。「ツタヤ図書館」として話題を呼んだ佐賀県の武雄市図書館と同様、書店やカフェを併設し、CCCは開館後の指定管理者候補の一つだ。新図書館の延べ床面積(5770平方メートル)は現図書館の2・6倍で、最大収容冊数も2倍強の50万冊を計画。建設費は42億円で3年後の開館を目指していた。

山下史守朗(しずお)市長は、名鉄小牧駅前の再開発を踏まえて、「単なる図書館ではにぎわい創出、中心市街地の活性化は難しい。ほかに選択肢はないと判断した」と計画の必要性を主張。

これに対し、住民投票条例の制定を直接請求した市民グループは「市民の声を聴いていない」と経緯を批判するとともに、武雄市図書館で明らかになった選書の不透明さや、建設費の高さなどから計画反対を訴えていた。グループの渡辺育代共同代表は4日深夜に会見し、「市民の声をどう生かしていくのか、今後、市長にも市議にも問われていると思う」と述べた。

住民投票条例は「市長と市議会は住民投票の結果を尊重する」と定めている。5日未明の会見で山下市長は「結果は真摯(しんし)に受け止める。計画を丁寧に検証し、明らかな問題があれば見直す」と話した。(松下和彦)

●ツタヤ図書館に反対多数 小牧市の住民投票

中日新聞 2015年10月5日 00時53分>

愛知県小牧市の新図書館建設計画への賛否を問う住民投票が4日投開票され、反対が賛成を上回った。市は計画の見直しを迫られることになりそうだ。

当日有権者数は11万6624人で、投票率は50・38%だった。

市はレンタル大手TSUTAYA(ツタヤ)を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)と連携して計画を推進。反対する市民団体は「ツタヤに図書館の運営を任せず、市直営にすべきだ」などと訴え、反対への投票を呼び掛けてきた。

この結果に法的拘束力はないが、条例は市長に尊重するよう求めている。

●ツタヤ図書館にNO!愛知県小牧市民は5万7333票中3万2352票が反対に

IRORIO(イロリオ)2015年10月05日 01時19分

高めの投票率

愛知県小牧市で、新図書館建設に対して賛否を問う住民投票が行われ、即日開票の結果、反対多数となったことが分かった。

同市の発表によると、市議会議員選挙と同時に行われた投票は、有権者数11万6624人に対して、投票者数5万8807人、投票率は50.42%だった。

平成23年10月の前回市議会議員選挙(47.11%)からやや増加。

また今年2月の小牧市長選挙(41.94%)、愛知県知事選挙(42.06%)、今年4月に統一地方選挙の1つとして行われた愛知県議会議員選挙(33.91%)から大きく投票率を伸ばしており、ある程度の注目を集めたようだ。

CCCが運営参加

同市の中心部に建設を計画している図書館は、建設費用約42億円で、2018年に開館予定。

ただし運営を委託されたのが、レンタルチェーン「TSUTAYA」などを全国で経営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)であることや、施設内容や運営形態が公共施設としての図書館にそぐわないとして、市民グループが住民投票の請求を訴えていた。

9月に行われた同市議会では、市民グループの案は否決したものの、議員から出された住民投票案を可決したことで、今回の住民投票に至った。

反対票が約56%

投票結果は、有効投票数5万7333票に対して、賛成は2万4981票、反対は3万2352票、無効が1427票で、反対票の割合は約56%。

投票結果に対する法的な拘束力はないため、これまで図書館計画を認めてきた同市議会や、賛成する立場を表明してきた山下史守朗小牧市長らの判断に委ねられることになる。

CCCが運営に関わる図書館は、佐賀県武雄市では購入した図書が、神奈川県海老名市でも購入した図書や分類方法が問題になっている。

また小牧市の他、宮城県多賀城市、山口県周南市などでも計画が進行中だ。さて他の自治体は、どのような判断をするのだろうか。

| Trackback ( )

|

マイナンバーの番号が間もなく『郵便書留で配布、通知される」というタイミング。

昨日、NHK会長は、受信料徴収率向上のためにマイナンバー活用することを検討、と会見で述べたという。

別に、受信料の義務化を自民の委員会が提言、とか、18年以降はスマホを持っているだけでも受信料徴収か、ともされる。

徴収率が低いからだという。

★《受信料の支払率は今年3月末現在で76%。オートロックマンションの増加や、転居を把握し切れないことから、世帯の捕捉が課題となっている》(毎日)という現状。

他方で、★《「テレビ故障」認める判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性》(日刊ゲンダイ)とるある。

そこで関連を記録しておく。

●NHK:受信料徴収率向上へ、マイナンバー活用検討 会長会見/毎日 2015年10月02日

●受信料義務化「視聴者の理解重要」…NHK会長/読売 10月01日

●受信料制度見直し、論点整理へ=年度内めど-NHK会長/時事 2015/10/01

●NHK受信料、義務化を 自民の委員会が提言書/9/25 【共同通信】

●18年以降はスマホを持っているだけでも受信料徴収か―NHKがネットで放送テスト開始/iPhone Mania 9月5日

●「テレビ故障」認める判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性/日刊ゲンダイ 9月12日

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●NHK:受信料徴収率向上へ、マイナンバー活用検討 会長会見

毎日新聞 2015年10月02日

NHKの籾井勝人(もみいかつと)会長は1日の定例記者会見で、受信料の支払率向上に向けて「積極的にマイナンバーの活用を検討したい」と述べた。

マイナンバーの活用は、自民党の放送法の改正に関する小委員会が9月24日、受信料の支払い義務化とともに、NHKと総務省に対して検討を提言した。籾井会長は、支払い義務化の是非については明言を避けたが、不払い者に罰則を科すことは「ない方がいい。罰則を付けても(世帯を)捕捉できない限りは無理だ」と述べ、マイナンバーへの強い関心を示した。

受信料の支払率は今年3月末現在で76%。オートロックマンションの増加や、転居を把握し切れないことから、世帯の捕捉が課題となっている。

NHKがマイナンバーを活用するには、放送法などの改正が必要。ただ、税などと同様に強制的に受信料を徴収すれば、視聴者の信頼に支えられた現在の公共放送の仕組みが大きく変わる。【丸山進】

●受信料義務化「視聴者の理解重要」…NHK会長

読売 2015年10月01日

NHKの籾井勝人会長は1日の定例記者会見で、自民党の「放送法の改正に関する小委員会」(委員長・佐藤勉元総務相)が9月24日に示した提言で受信料の支払い義務化を検討するよう求められたことについて、「義務化というのは一つの方策ではあるが、国民、視聴者の理解というものが重要。不公平是正のためにできればいいが、料金体系については鋭意検討し、今年度中に我々のアイデアはまとめたいと思う」と述べた。

支払率が向上しない要因の一つに、転勤者を捕捉できないことを挙げ、「義務化しても、捕捉できないのではないかということは危惧している」と話した。

●受信料制度見直し、論点整理へ=年度内めど-NHK会長

時事(2015/10/01-19:16)

NHKの籾井勝人会長は1日の記者会見で、インターネット時代の新たな受信料制度の在り方について、今年度中に論点整理を行う方針を表明した。自民党が受信料の支払い義務化などの検討を求める提言をまとめたことも踏まえ、受信料制度の将来像に対する考え方を改めて整理する。

放送業界は、テレビ放送だけではなく、ネット経由でも視聴者に番組を届ける時代に移行しつつある。NHKは受信料の公平な負担の確保に向け、受信料を払わないでネットだけ視聴する「ただ見」を防ぐ適切な制度の検討を進める考えだ。

籾井会長は、自民党が検討を求めた受信料の支払い義務化について、2014年度末に76%だった支払率の向上につながる「一つの方策」と評価しつつ、「(実現には)越えないといけない障壁がある」と指摘した。また、契約を結んでいる視聴者が転勤などで捕捉できなくなる問題を踏まえ、社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度を支払率改善に活用できるか積極的に検討する意向も示した。(2015/10/01-19:16)

●NHK受信料、義務化を 自民の委員会が提言書

2015/09/25 01:05 【共同通信】

自民党の「放送法の改正に関する小委員会」(佐藤勉小委員長)は24日、NHK受信料の支払い義務化を検討するよう総務省とNHKに求めた提言書をまとめた。

提言書では、義務化についての具体的な制度設計や、マイナンバーを活用した支払率向上に向けた仕組みづくりの検討を総務省に要請。NHKに対しては、義務化が実現した場合、どの程度の値下げが可能になるか試算するよう求めた。

受信料の支払率は76%(2014年度末現在)で、放送のあり方を検討する同小委が公平負担の徹底をめぐり議論してきた。

●18年以降はスマホを持っているだけでも受信料徴収か―NHKがネットで放送テスト開始

iPhone Mania 2015年9月5日

NHKは9月3日、テレビ放送をインターネットで同時配信する実験を、10月19日から11月15日まで行うつもりであることを発表しました。1万人の視聴者がモニターとなり、PC以外にもスマートフォンやタブレットで視聴が可能となります。

ひとまず1万人がモニターに

放送内容は、関東圏で放映されているNHK総合テレビの7時〜23時までの番組が対象となり、iPhoneなどのスマートフォンやタブレットで視聴を希望するモニターを、これから1万人募集する予定と発表されています。

NHKの籾井会長は、Netflixについて「どのような影響があるか見極めたい」と話していることからも、インターネットでのコンテンツ視聴を望むユーザーに対し、積極的にアピールしていくことが狙いだと思われます。

●「テレビ故障」認める判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性

日刊ゲンダイ 2015年9月12日

画期的な判決が下された。今月1日、NHKが原告となった「放送受信料請求」訴訟で、土浦簡易裁判所(茨城県)がNHKの請求を棄却した。その理由が前代未聞なのだ。

被告であるAさんは2012年2月ごろ、NHKにテレビの故障を理由に、電話で受信契約の解約を申し出た。対するNHKは視聴者と交わす「放送受信規約」の9条を根拠に、「被告の解約の意思表示は有効ではない」と反論。解約について定めた9条には、テレビが故障した場合、視聴者が氏名や住所、壊れたテレビの台数、壊れた理由などをNHK側に届け出て、さらにNHK側がテレビが壊れた事実を確認するまで解約できない旨が記述されている。

かなり不平等な規約なのだが、土浦簡裁は、〈被告であるAさんが壊れたテレビを廃棄し、NHK側に電話して解約の意思表示をしたことが推認される〉と判断し、〈原告の請求は理由がないから棄却〉と結論付けた。NHK側が確認するまでもなく、視聴者がテレビの故障を報告すれば解約は成立するということだ。

| Trackback ( )

|

佐賀県の武雄市図書館は2013年4月にオープン。

当時の樋渡市長の「民間活力」を生かすという選択として、レンタル大手・ツタヤを展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)に市の図書館運営を全国で初めて委託した。カフェもあるなど、注目を集めた。

会館半年後の秋に、議会の視察(別件)のあと、市側が図書館にも案内してくれたことで、中を見る機会があった。

とても開放的でゆったり。新しい可能性を探ること自体は悪いとは思わなかった。

その後、「選書」の問題が出てきた。10月1日に改装オープンした神奈川県海老名市図書館も、カルチュア・コンビニエンス・クラブの管理。

その選書の問題が飛び火している。

愛知県小牧市では、10月4日投票で住民投票が行われる。これも、ツタヤの指定管理の図書館として進められていることで、がぜん注目が高まっている。

そももそ、図書館を指定管理で進めることの是非は慎重に考えるべきこと。

そこで、3つの自治体の情報を確認した。

●小牧市 新図書館の建設/10月4日 住民投票のお知らせ、小牧駅前の新図書館建設計画

●「ツタヤ図書館」是非巡り住民投票へ 愛知県小牧市/朝日 2015年9月11日

●10年以上前のExcel本や「公認会計士受験本」・・・ 武雄市図書館はTSUTAYAの「在庫処分」なのか/BIGLOBEニュース 8月12日(水)

●武雄市だけじゃない!「リアル図書館戦争」が拡大中/dot.ドット9/30

●海老名市に全国2例目、“ツタヤ図書館”きょう改装オープン 選書で混乱も 神奈川/産経 10.1

●CCC運営「海老名市立中央図書館」の新サイト、システム不良で閲覧できず ページ改ざんされた?/j-cast 10/1

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●「ツタヤ図書館」是非巡り住民投票へ 愛知県小牧市

朝日 2015年9月11日

レンタル大手・ツタヤを展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)と連携した図書館建設計画について、愛知県小牧市議会は10日、賛成か反対かを問う住民投票条例案を賛成多数で可決した。10月4日投開票の市議選と同時に行われる。同様な方式はすでに佐賀県武雄市で導入し、話題となった。

小牧市は、CCCの助言を反映した基本設計案を先月公表し、3年後の開館を目指している。条例案は、山下史守朗(しずお)市長による計画に対し、「市民の声を聞いていない」とする市民グループが、法定数の2・4倍となる約5700人分の署名と共に直接請求。議会側はこの日、文言などを修正した条例案を可決した。

市民グループは、カフェ併設などによる図書館の静寂さへの懸念や、蔵書の選定の不透明さ、42億円という建設費の高さを指摘。「駅前の一等地に、市民のお金で、ツタヤの思い通りの図書館を建設していいのか」などと訴えた。

武雄市図書館は年中無休で、新刊書販売やCD、DVDのレンタルコーナー、コーヒーチェーンのスターバックスが同居。来館者が急増する一方で、貸し出しにツタヤのポイントカードを使うため個人情報の取り扱いなど、公立図書館のあり方として賛否両論を呼んでいる。同様の計画は、神奈川県海老名市、宮城県多賀城市などでも進んでいる。(松下和彦)

●10年以上前のExcel本や「公認会計士受験本」・・・ 武雄市図書館はTSUTAYAの「在庫処分」なのか

BIGLOBEニュース J-CASTニュース 8月12日(水)

2013年4月にリニューアルオープンした佐賀県・武雄市図書館の蔵書が「ひどい」と話題になっている。

「蔦屋書店」やコーヒーチェーンのスターバックスが併設される、おしゃれな図書館として評判だが、運営は本や、CDやDVDレンタルの「TSUTAYA」を運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)に武雄市が委託している。

「新古書店の在庫をそのまま持ってきたからじゃないか・・・」

佐賀県の武雄市図書館・歴史資料館は、樋渡啓祐・前武雄市長(45)肝煎りの「民間活力」を生かした図書館として注目を集めた。2013年4月のオープンから6か月間の来館者数が51万9000人と、1年間の来館者数の約2倍を記録。また、図書貸出冊数も30万冊と2倍近くに達した。館内では、コーヒーを片手に読書やおしゃべりに興じる人でにぎわった。

ただ、地域活性化への期待が高まる一方で、当初から膨大な個人情報や蔵書の管理などを懸念する声もあった。