初夏に真冬の記事というのも如何なものかと、毎度の如くご亭主殿に笑われましたが、過去に遡ったブログならではの矛盾と割り切って(^_^;)

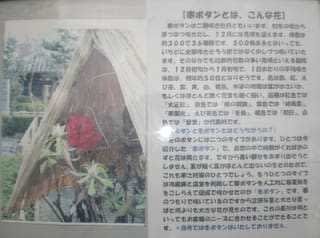

真冬の牡丹が見たい・・・唐突な発言にご亭主殿は「鳩に豆鉄砲」(笑)。真冬の牡丹には「冬牡丹」と「寒牡丹」があるそうですが、私が見たいのは、ほっこりと藁苞(わらづと)に守られた寒牡丹。そこで寒牡丹で有名な「石光寺(せっこうじ)」まで、真冬の寒さにもめげず(笑)バイクタンデムで出かけることに。

葛城市染野にある浄土宗寺院「慈雲山:石光寺」。「役小角の開山と伝えられ、出土遺物等から飛鳥時代後期(白鳳期)の創建とみられる。『元亨釈書』等に記載される縁起によれば、天智天皇(在位668〜671年)の時代、霊光を放つ大石が見つかり、天皇の勅命を受けてこの石に弥勒如来を彫らせ、堂宇を建立したのが始まりとされる。」Wikipediaより

関西花の寺 二十番、牡丹・芍薬・寒牡丹と中将姫伝説で知られており、屋根の瓦には鬼と共に、美しい牡丹が咲いています。

拝観受付を済ませたら早速境内の花園へ。柔らかい藁苞の群れを見ただけで寒さも吹き飛びます。中を覗けば、この寒さの中でも凛とした美しさと花の王たる気品を持った姿が。

『寒牡丹は、自然の中に咲き、子孫を残すために必死に生きています。冬は風がきつく、昆虫がいないので風に運んでもらいます。風で茎が折れないように寒牡丹は花首が柔軟に出来ています。だから、茎の色やカタチにも味わいが出るのです。自らの意思でムダな葉っぱはそぎ落とすなど、省力化しながら息を潜め、ここぞという時に一気に花を咲かせる寒牡丹。これが二季咲きの牡丹の生きる知恵なのでしょうね。』

上記は石光寺のご住職様の言葉ですが、寒牡丹の説明は、まさにこの文章につきます。あとはもう、ただひたすら、美しく咲き誇る寒牡丹を愛でることに専念して。

「石光寺」は中将姫伝説ゆかりの寺院としても有名で、境内には中将姫が蓮糸曼荼羅を織成する際に蓮糸を染めたという井戸「染めの井」と、その糸を干したという「糸掛桜」が伝えられ、その為「染寺」と通称されています。

余談ですが、中将姫生誕地とされる奈良市の「誕生寺」。その境内には「中将姫産湯の井戸」もあるそうです。偶然通りかかったものの、あの時は門の前を素通りしただけ・・思い出すと・・悔しい(笑)。

名残は尽きませんがそろそろ次の目的地にむかわねば。受付奥の休憩所で頂いた熱いお茶に冷えた体もほっこり。見れば奥まった一画に『役小角』の像が安置されています。

厨子の前には、小角が伝えたとされる「肉桂」。近寄って匂いをかいで見ると、ほんのかすかですが、独特のニッキの香がします。どれほどの年月を経たものなのか分りませんが、これほどの肉桂があるのは多分、凄い事なのでしょう。

ネットや観光案内でしか知らなかった「寒牡丹」、念願かなって実際にその美しさに触れる事ができました。柔らかな藁苞は母の胎内のように深く温かく、牡丹を包み込んでそこに存在しています。

参拝日:2007年12月24日