大和郡山市(やまとこおりやまし)は奈良盆地の北部に位置し、奈良市、天理市、生駒市、安堵町、斑鳩町、川西町に隣接。柳澤藩の城下町として栄えた町で、また佐保川の東側の稗田集落は、中世的な環濠集落の姿を留めていることでも知られています。「市の木:黒松・シダレヤナギ」「市の花:キク・山桜」を制定。

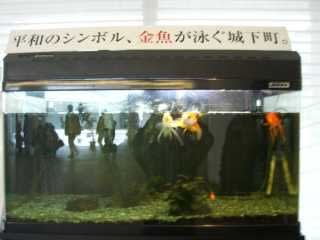

キャッチフレーズは、「平和のシンボル 金魚が泳ぐ城下町」

明治22年(1889)、町村制の施行により、添下郡郡山町・観音寺村・野垣内村・柳町村・高田村・南郡山村・新木村・北郡山村・九条村の区域をもって、添下郡郡山町が発足。

1897年、添下郡が生駒郡に変更。

1941年、生駒郡筒井村を編入。

1953年、生駒郡矢田村・昭和村・添上郡治道村・平和村を編入。

1954年、生駒郡郡山町が改称・市制を施行し、大和郡山市が発足。

1957年、生駒郡片桐町を編入、現在に至っています。

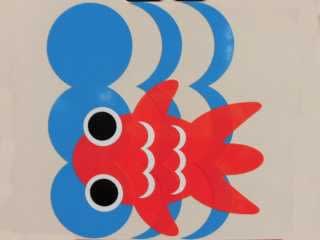

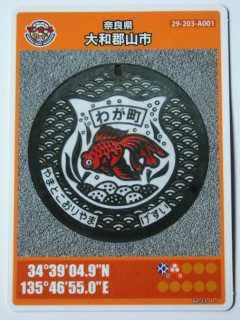

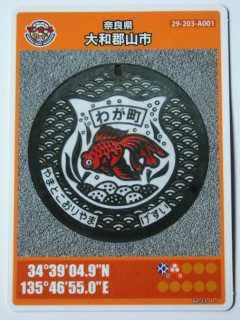

マンホールには青海波を背景に、伝統産業である金魚が鮮やかに描かれています。

こちらのカラーマンホールは、郡山城址に向う坂道の途中に設置。

こちらは、市役所近くの商店街「菊屋老舗」の前に設置。

名産の金魚をモチーフにした「やめようポイ捨て」のデザインストリーマー(デザインプレートを貼り付けたマンホール)で、二種類あるそうです。

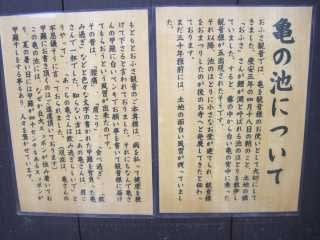

大和郡山市における金魚養殖の由来は、享保9年(1724)に柳澤吉里候が甲斐の国から大和郡山へ入部のときに始まると伝えられています。幕末の頃になると藩士の副業として、また明治維新後は、職禄を失った藩士や農家の副業として盛んに行われるようになりました。市内に数多く見られるため池は、金魚の養殖池として用いられているものです。

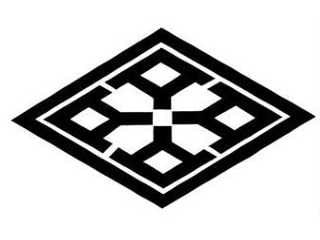

昭和49年1月17日制定の市章は「大和郡山市は江戸時代の中期享保9年(1724)以後明治まで代々柳澤藩治下の城下町でした。市章はその柳澤藩の紋所「郡山花菱」を図案化したものです。」HPより

柳澤藩の紋所「郡山花菱」

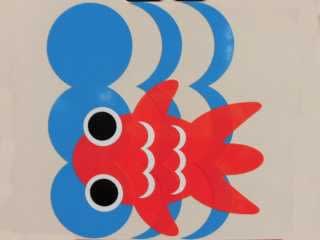

2002年8月18日制定のマスコットキャラクターは「かわいい「金魚」が「城下町」の澄んだ水の中を、気持ちよく「泳ぐ」姿をイメージしています。また江戸時代、金魚は木の桶で飼われ、当時ほとんどの人々は、真上から、その姿を観賞していたといいます。この真上から見た金魚の姿も、「城下町の金魚」を表しています。」HPより

撮影日:2009年4月29日&2017年4月26日

------------------------00----------------------

2006年4月、冒頭の金魚のモニュメントの近くで偶然見つけた「金魚のマンホール」。金魚の町と言うだけ有ってマンホールまで金魚、こんなのって他にもあるのかしら?と・・・その時面白がって写した写真が、私とご当地マンホールとの初めての出会いでした。本来なら、写し方の下手なマンホールは、撮り直しの機会が有れば入れ替えているのですがこれだけはどうしても捨てられない、大切な記念の一枚です。

ちなみに大和郡山の観光案内所では、このような金魚の飾りが訪れる人の目を楽しませてくれます。

撮影日:2006年4月9日

------------------------00----------------------

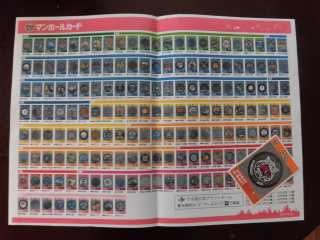

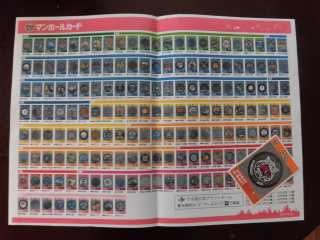

2016年8月1日、第2弾として全国40自治体で44種類(累計64自治体74種類)の マンホールカードの配布が 開始されました。「大和郡山市」のマンホールカードは、「大和郡山市上下水道部庁舎2階下水道推進課」でいただけます。

1989年に設置開始されたマンホールには、青海波を背景に「金魚鉢で泳ぐ金魚」がデザインされています。

「大和郡山市の代表的な地場産業である「金魚養殖」の金魚が、金魚鉢の中を元気よく泳ぐ姿を図案化して製作したマンホール蓋です。 美しい水環境のシンボルとして、1989年から使用しています。大和郡山市の金魚養殖は享保9年(1724年)、柳澤吉里候が甲斐から 大和郡山へ入部したことに端を発すると伝えられ、幕末には藩士の副業として盛んに行われるようになりました。 それ以来歴史を積み重ね、今では毎年4月上旬に金魚品評会が桜花爛漫の郡山城址内の柳澤神社で行われるほか、 8月下旬には金魚スクエアで「全国金魚すくい選手権大会」が開催されるなど、大和郡山の風物詩になっています。」

第2弾までの全国マンホールカード配布一覧

訪問日:2017年4月26日