27日(木)。昨日の日経朝刊・文化欄にピアニストの横山幸雄氏が「ショパンの楽曲”奏破”~年に一度のピアノ・コンサート、今年は最多の217曲」のテーマでエッセイを書いています。超訳すると

「ショパンは特別な作曲家だ。2010年から毎年、ショパンの主要なピアノ曲を1日で弾くコンサートを続けてきた 1990年、19歳の年にショパン国際ピアノコンクールの第3位に入賞し、より深くショパンを知りたいと思うようになった。2010年のショパン生誕200年の節目の5月4日に、ショパンの166曲を全部暗譜して演奏した

1990年、19歳の年にショパン国際ピアノコンクールの第3位に入賞し、より深くショパンを知りたいと思うようになった。2010年のショパン生誕200年の節目の5月4日に、ショパンの166曲を全部暗譜して演奏した 朝9時から、休憩を挟んで4部構成として演奏し、深夜0時過ぎに終演した

朝9時から、休憩を挟んで4部構成として演奏し、深夜0時過ぎに終演した 2011年には1日で212曲を奏破し、ギネス世界記録に登録された

2011年には1日で212曲を奏破し、ギネス世界記録に登録された 翌12年は作品番号付きの曲と、ピアノ協奏曲第1番と第2番を取り上げ、13年はオーケストラとの協奏作品も加えた。今年は今までで最多の217曲を弾く。5月3日と4日の両日に分けた。1年ぶりに弾く曲もある。再会が今から待ち遠しい

翌12年は作品番号付きの曲と、ピアノ協奏曲第1番と第2番を取り上げ、13年はオーケストラとの協奏作品も加えた。今年は今までで最多の217曲を弾く。5月3日と4日の両日に分けた。1年ぶりに弾く曲もある。再会が今から待ち遠しい 」

」

全曲演奏会だけでもすごいと思いますが、全曲暗譜で演奏というのは驚きを超えています ショパンがよっぽど好きなのでしょう。日本にもこういうピアニストがいるのだということ自体が脅威です

ショパンがよっぽど好きなのでしょう。日本にもこういうピアニストがいるのだということ自体が脅威です 今年こそは聴いてみようと思っていましたが、5月3日、4日は「ラ・フォル・ジュルネ」音楽祭に入り浸っているので残念ながら今年も聴けません

今年こそは聴いてみようと思っていましたが、5月3日、4日は「ラ・フォル・ジュルネ」音楽祭に入り浸っているので残念ながら今年も聴けません

閑話休題

閑話休題

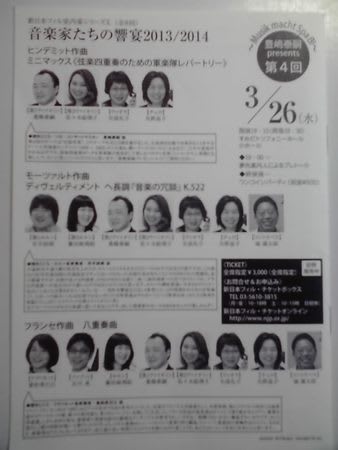

昨夕、すみだトリフォニー(小)ホールで新日本フィルの室内楽シリーズ「豊嶋泰嗣プレゼンツ~音楽は楽しい」を聴きました プログラムは①ヒンデミット「ミニマックス”弦楽四重奏のための軍楽隊レパートリー”」、②モーツアルト「ディヴェルティメント・ヘ長調”音楽の冗談”K.522」、③フランセ「八重奏曲」です

プログラムは①ヒンデミット「ミニマックス”弦楽四重奏のための軍楽隊レパートリー”」、②モーツアルト「ディヴェルティメント・ヘ長調”音楽の冗談”K.522」、③フランセ「八重奏曲」です 出演はヴァイオリン=豊嶋泰嗣、佐々木絵理子、ヴィオラ=矢浪礼子、チェロ=矢野晶子、コントラバス=城満太郎、クラリネット=重松希巳江、ファゴット=石川晃です

出演はヴァイオリン=豊嶋泰嗣、佐々木絵理子、ヴィオラ=矢浪礼子、チェロ=矢野晶子、コントラバス=城満太郎、クラリネット=重松希巳江、ファゴット=石川晃です

開演に先立ってこのコンサートの”売り物”プレトークがありました。プレトーク担当のコントラバス奏者・村松裕子さんは産休のため、前任の、第2ヴァイオリン奏者・篠原英和さんがピンチヒッターで再登場です

篠原さんはステージに出てきた早々「プレトークを”勇退”してから、こんなに早く出戻ってくるとは思いもよりませんでした 今月と来月は私がプレトークを担当させていただきます。村松さんは3月11日、無事にちょうど3,000グラムのお子さんを出産されました

今月と来月は私がプレトークを担当させていただきます。村松さんは3月11日、無事にちょうど3,000グラムのお子さんを出産されました というわけで、本日のプレトークは、またか、と思われそうですが『今再び、アマデウス弦楽四重奏団』です」とあいさつ。篠原さんが師事したアマデウス弦楽四重奏団の一人一人について熱意をもって解説しました

というわけで、本日のプレトークは、またか、と思われそうですが『今再び、アマデウス弦楽四重奏団』です」とあいさつ。篠原さんが師事したアマデウス弦楽四重奏団の一人一人について熱意をもって解説しました

アマデウス弦楽四重奏団を語る時の篠原さんは若干前のめりになっています 本当に心の底から尊敬し大好きなのでしょうね。40年もの間メンバーを一人も替えることなく続いたカルテットも珍しいと思います

本当に心の底から尊敬し大好きなのでしょうね。40年もの間メンバーを一人も替えることなく続いたカルテットも珍しいと思います 久しぶりに篠原節を聴くことができたのも産休の村松さんのお陰です。サンキュー

久しぶりに篠原節を聴くことができたのも産休の村松さんのお陰です。サンキュー

演奏者の登場です。左から第1ヴァイオリンの豊嶋泰嗣、第2ヴァイオリンの佐々木絵理子、ヴィオラの矢浪礼子ですが、椅子の数に一人足りません。豊嶋氏が舞台袖に向かって「おーい、始めるぞ 」と言いながら演奏を始めると、舞台袖からチェロの矢野晶子があわてて登場します

」と言いながら演奏を始めると、舞台袖からチェロの矢野晶子があわてて登場します 曲はヒンデミットのミニマックス「弦楽四重奏のための軍部隊レパートリー」です

曲はヒンデミットのミニマックス「弦楽四重奏のための軍部隊レパートリー」です 解説によると、軍隊音楽を皮肉ったタイトルで「軍隊音楽の最小最大作品集」といったようなものとのこと。女性陣は黒のお洒落なハットをかぶっています

解説によると、軍隊音楽を皮肉ったタイトルで「軍隊音楽の最小最大作品集」といったようなものとのこと。女性陣は黒のお洒落なハットをかぶっています 曲は①「軍隊行進曲第606番」、②「防水詩人と鳥籠農夫への前奏曲」、③「2本の遠く離れたトランペットのための間奏曲”ドナウ源泉の夕べ」、④「演奏会用ワルツ”小川の岸辺の小さなタンポポ」、⑤「2本のピッコロのための個性的作品”2羽の陽気なくそムクドリ」、⑥「行進曲”懐かしき勝利仲間”」の6曲から成ります

曲は①「軍隊行進曲第606番」、②「防水詩人と鳥籠農夫への前奏曲」、③「2本の遠く離れたトランペットのための間奏曲”ドナウ源泉の夕べ」、④「演奏会用ワルツ”小川の岸辺の小さなタンポポ」、⑤「2本のピッコロのための個性的作品”2羽の陽気なくそムクドリ」、⑥「行進曲”懐かしき勝利仲間”」の6曲から成ります

①「軍隊行進曲第606番」は各楽器の演奏が揃っておらず音が濁っています それぞれが精いっぱい演奏しているにもかかわらず、アンサンブルというよりも半サンブルといった感じです

それぞれが精いっぱい演奏しているにもかかわらず、アンサンブルというよりも半サンブルといった感じです ②「防水詩人と鳥籠農夫への前奏曲」では、暴走する第2ヴァイオリンに悲鳴を上げる第1ヴァイオリン

②「防水詩人と鳥籠農夫への前奏曲」では、暴走する第2ヴァイオリンに悲鳴を上げる第1ヴァイオリン ③「2本の遠く離れたトランペットのための間奏曲”ドナウ源泉の夕べ」では、演奏中に電話のベルが鳴り、佐々木絵理子が電話に出て「あ~、お母さん・・・何?お見合いの話?写真はあるの?あとで見るから」などとしゃべったり、ステージの左サイドでヴァイオリンを弾きながら飛んだり跳ねたりしています

③「2本の遠く離れたトランペットのための間奏曲”ドナウ源泉の夕べ」では、演奏中に電話のベルが鳴り、佐々木絵理子が電話に出て「あ~、お母さん・・・何?お見合いの話?写真はあるの?あとで見るから」などとしゃべったり、ステージの左サイドでヴァイオリンを弾きながら飛んだり跳ねたりしています そうかと思うと、反対側の矢浪礼子がベートーヴェンの”運命のテーマ”を弾いて佐々木を脅かしたりします

そうかと思うと、反対側の矢浪礼子がベートーヴェンの”運命のテーマ”を弾いて佐々木を脅かしたりします 佐々木絵理子は可愛らしくて可笑しいです

佐々木絵理子は可愛らしくて可笑しいです あれは彼女のキャラでしょうか?しかし、彼女を侮ってはいけません。れっきとした首席奏者です

あれは彼女のキャラでしょうか?しかし、彼女を侮ってはいけません。れっきとした首席奏者です

④演奏会用ワルツ「小川の岸辺の小さなタンポポ」は、ヨハン・シュトラウスのウィーン風ワルツをわざとらしく誇張して演奏します ⑤「2本のピッコロのための個性的作品”2羽の陽気なくそムクドリ」では、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンとが2羽のムクドリになっておしゃべりをします

⑤「2本のピッコロのための個性的作品”2羽の陽気なくそムクドリ」では、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンとが2羽のムクドリになっておしゃべりをします そして最後の⑥「行進曲”懐かしき勝利仲間」では威勢よく行進曲を演奏しながら、最後は突然終わります

そして最後の⑥「行進曲”懐かしき勝利仲間」では威勢よく行進曲を演奏しながら、最後は突然終わります 聴衆は、乗車中にいきなり急ブレーキをかけられて慣性の法則によって前につんのめりそうになった山手線の乗客のような状態に置かれ、唖然とします

聴衆は、乗車中にいきなり急ブレーキをかけられて慣性の法則によって前につんのめりそうになった山手線の乗客のような状態に置かれ、唖然とします

まあ、豊嶋さんという人は面白い曲を選ぶものだと感心します ヒンデミットがこのようなパロディ音楽を作っているとは思ってもいませんでした。ヒンデミットはワーグナーを素材にした室内オーケストラ曲「朝7時の湯治場で二流のオーケストラにより初見で演奏された『さまよえるオランダ人』の序曲」という曲を作っているそうです。どんなパロディ音楽か「豊嶋プレゼンツ」で是非聴いてみたいものです

ヒンデミットがこのようなパロディ音楽を作っているとは思ってもいませんでした。ヒンデミットはワーグナーを素材にした室内オーケストラ曲「朝7時の湯治場で二流のオーケストラにより初見で演奏された『さまよえるオランダ人』の序曲」という曲を作っているそうです。どんなパロディ音楽か「豊嶋プレゼンツ」で是非聴いてみたいものです

2曲目はモーツアルト「ディヴェルティメント『音楽の冗談』K.522」です。作曲の動機は分かっていませんが、二流・三流の作曲家や演奏家を音楽で皮肉ったパロディです。左から豊嶋、佐々木(以上Vn)、藤田、井出(以上Hr)、矢浪(Va)、矢野(Vc)、城(Kb)という並びです 城(じょう)は付け眉毛、付けモミアゲで、まるで孫悟空のような顔で現われます。あなたは別に、それを付けなくても、そのまんまで・・・・とは誰も言いません。後が怖くて

城(じょう)は付け眉毛、付けモミアゲで、まるで孫悟空のような顔で現われます。あなたは別に、それを付けなくても、そのまんまで・・・・とは誰も言いません。後が怖くて

第1楽章からホフナング音楽祭さながらに下手な演奏のオンパレードです 第2楽章の中の、ホルンが外すところでは、井出が藤田の方を向いて「キミ、外したね

第2楽章の中の、ホルンが外すところでは、井出が藤田の方を向いて「キミ、外したね 」という顔で迫り、藤田が小さくなります。一転、第3楽章のアダージョ・カンタービレに入ると、ホルンの二人は席を離れ、なぜか舞台袖から出された丸テーブルの前のバス椅子に座り、なぜか出てきたシャンパンをお互いに注ぎ合って乾杯します

」という顔で迫り、藤田が小さくなります。一転、第3楽章のアダージョ・カンタービレに入ると、ホルンの二人は席を離れ、なぜか舞台袖から出された丸テーブルの前のバス椅子に座り、なぜか出てきたシャンパンをお互いに注ぎ合って乾杯します 藤田が少し飲む間に、井出は一気飲みし、お代わりを要請します

藤田が少し飲む間に、井出は一気飲みし、お代わりを要請します 藤田は驚いて注ぎます。井出がまた一気飲みします。藤田が再び驚いて注ぎます。やっぱり井出は一気飲みします。1本を空けて、もう1本を請求します・・・・・・・とうとう井出は5杯を一気飲みしてしまいます。豊嶋と佐々木はワインが気になって、時々演奏中に後ろを振り返ります

藤田は驚いて注ぎます。井出がまた一気飲みします。藤田が再び驚いて注ぎます。やっぱり井出は一気飲みします。1本を空けて、もう1本を請求します・・・・・・・とうとう井出は5杯を一気飲みしてしまいます。豊嶋と佐々木はワインが気になって、時々演奏中に後ろを振り返ります そして第4楽章の演奏に移ります。井出はあんなに飲んでも平気で演奏しているのですから、流石のプロ根性です

そして第4楽章の演奏に移ります。井出はあんなに飲んでも平気で演奏しているのですから、流石のプロ根性です 白眉は第4楽章のフィナーレです。モーツアルトの「弦楽四重奏曲第19番”不協和音”K.465」の冒頭も真っ青な不協和音で20分のディヴェルティメントを終了します

白眉は第4楽章のフィナーレです。モーツアルトの「弦楽四重奏曲第19番”不協和音”K.465」の冒頭も真っ青な不協和音で20分のディヴェルティメントを終了します

ヒンデミットにしてもモーツアルトにしても、普段は相当の実力の持ち主で真面目に演奏している楽員たちが、わざと下手に演奏しなければならないというジレンマの中で演奏に挑戦した訳ですが、一つだけ言えることは、彼らは楽譜を見て演奏していたということです 楽譜がなければあんなに下手な演奏は(=下手に聴こえる演奏は)出来ないだろうということです

楽譜がなければあんなに下手な演奏は(=下手に聴こえる演奏は)出来ないだろうということです

休憩後はパロディから離れ、フランセの「八重奏曲」です。向かって左から豊嶋、佐々木、矢浪、矢野、城、藤田、石川(Fg)、重松(Cl)という並びです この曲はシューベルトの八重奏曲へのオマージュとのことですが、曲想はまったく異なります。第1楽章冒頭は厳かな雰囲気の音楽が続いたかと思うと、突然はじけて軽快な音楽に変わります

この曲はシューベルトの八重奏曲へのオマージュとのことですが、曲想はまったく異なります。第1楽章冒頭は厳かな雰囲気の音楽が続いたかと思うと、突然はじけて軽快な音楽に変わります お洒落で軽妙洒脱と言えば良いのでしょうか。8人の奏者はそれぞれがソリストとして素晴らしく、見事なアンサンブルを聴かせてくれました

お洒落で軽妙洒脱と言えば良いのでしょうか。8人の奏者はそれぞれがソリストとして素晴らしく、見事なアンサンブルを聴かせてくれました いつも楽しみにしているのは重松希巳江さんのクラリネットです。この人の演奏はいつ聴いても本当に素晴らしいです

いつも楽しみにしているのは重松希巳江さんのクラリネットです。この人の演奏はいつ聴いても本当に素晴らしいです

今回のコンサートは『豊嶋泰嗣プレゼンツ・新日フィル版ホフナング音楽祭』といった趣の演奏会でしたが、豊嶋さんのセンスの良さを改めて見直しました 演奏は超一流ですが、企画のセンスも超一流です

演奏は超一流ですが、企画のセンスも超一流です こういう人をソロ・コンマスに抱える新日本フィルは幸せだと思います

こういう人をソロ・コンマスに抱える新日本フィルは幸せだと思います

終演後はいつものようにロビーで「ワンコインパーティー」が開かれましたが、私は娘が高熱を発して寝込んでしまったので早めに帰ることになり、残念ながら出席できませんでした 篠原さんにひと言ご挨拶してからお暇しようなと思いましたが、すぐにサロン・マスターの仕事に入られたので、挨拶なしで失礼しました。次の機会に楽しみを取っておきたいと思います

篠原さんにひと言ご挨拶してからお暇しようなと思いましたが、すぐにサロン・マスターの仕事に入られたので、挨拶なしで失礼しました。次の機会に楽しみを取っておきたいと思います